后景观都市主义的景观未来:一个更精确的过程

“土地是人与景观的界面,那么景观其实是经济和政治力量的附带现象。当景观产生模式和受用对象发生重大转变时,新的景观就会产生。”

“景观不是自然的征象,不按自然规律运作。它只是一个叠加在土地上,为社会而服务的人造空间系统。景观就是自然与发掘自然者之间的界面。”

——Anita Berrizbeitia

“过程设计不是图绘,而是场地的一系列转变。”

“我不得不承认存在一些有悖于精细化过程和设计的、类似漫画的简化图绘,简化的图绘最容易达成了。我们与学生之间的评图也存在此类问题。你将‘过程’和‘精确性’两个词语联系起来是正确的,但将精细化的过程和设计用简化图绘来表达却是反智主义的。”

——Michel Desvigne

本文为全球知识雷锋第55篇讲座,

本讲座于2016年4月14号在哈佛大学设计学院举行,题为《过程的局限性——景观中的精确案例》Anita Berrizbeitia with Response by Michel Desvigne “On The Limits of Process:The Case for Precision in LandscapeX”,为哈佛大学设计学院景观学系主任Anita Berrizbeitia上任讲座,由Anita与景观评论家Michel Desvigne对谈,院长Mohsen主持。本文由华南理工大学郑安珩总结整理,由哈佛大学批判性历史保护硕士闵冠推荐,雷锋景观栏目主编高露凡校对。

主讲人:

安妮塔·贝里兹贝缇雅

(Anita Berrizbeitia)

哈佛大学设计学院景观系教授及系主任、ASLA会员。安妮塔侧重研究现当代景观设计理论、生产性景观及拉美城市景观。1957年生于委内瑞拉加拉加斯,曾于西蒙·玻利瓦尔大学修读建筑学,然后获得韦尔斯利学院的文学学士学位和哈佛大学景观专业硕士。曾任教于宾夕法尼亚大学设计学院,教授设计理论和设计课。与Linda Pollock合著有《内外:建筑与景观之间》(Inside Outside:Between Architecture and Landscape,2003)

记录者:郑安珩

华南理工大学风景园林学本科四年级在读

推荐人:闵冠

哈佛大学设计研究硕士。科班景观设计师,跨界社会研究者,十八线写手。关注城乡发展背后的社会、经济、文化影响。知识雷锋景观栏目顾问,推荐有查尔斯-景观都市主义及弗兰姆普顿-巨构景观

对谈人:

米歇尔·德维涅

(Michel Desvigne)

法国著名景观设计师,哈佛大学景观学评论家,生于1958年。米歇尔注重设计的严谨性,突出并呈现景观。他所做的工作有助于人们理解景观的形式是如何形成的。他曾与赫尔佐格德梅隆、福斯特、让努维尔、库哈斯、贝聿铭、皮亚诺等众多著名建筑师合作。由于对城市大尺度片区的反思,米歇尔于2011荣获法国国家城市规划奖。其最知名的城市公共空间包括DraïEechelen公园(卢森堡),达拉斯Sammons公园,美国圣路易斯艺术博物馆,多哈新卡塔尔国家博物馆,布尔戈斯大道(西班牙),Lyon Confluence 2和Ile Seguin预制花园(法国)。

主持人:

莫森·莫斯塔法维

(Mohsen Mostafavi)

哈佛设计研究生院院长。曾任英国伦敦建筑联盟学院(AA)院长等多所高校院系领导。著有《表面建筑》(Surface Architecture)、《景观都市主义:操作景观手册》(Landscape Urbanism:A Manual for the Machinic Landscape)等。

文章全长12484字,阅读完需要20分钟

推荐语

本篇讲座由哈佛大学批判性历史保护硕士闵冠推荐

Anita Berrizbeitia在2015年接替Charles Waldheim上任了哈佛设计学院景观系系主任。后者作为景观都市主义的提出者,给景观专业带来了一个全新的视角去理解专业的内涵和边界。他的理论旨在揭示景观与社会经济的动态联系,从而以景观为单元解决城市发展进程中造成的种种社会问题。景观都市主义所提出的新视角虽然非常有洞见,但是也一直因为无法具体指导设计实践而被质疑。而Anita在她与法国景观设计师Michel Desvigne的讲座中,仿佛是试图在Charles一直未能解决的问题上更进一步。在此,她强调景观尺度管理(landscape-scale management)的概念,强调设计师对于项目的具体把控,通过对景观中的过程和精确性的探讨,思考景观解决社会问题的具体实现方法。有趣的是,Anita引用了界面(interface)这一概念来解读景观与政治、经济的紧密联系,这与Charles对景观的社会属性诠释异曲同工。

过程在景观中从来不是一个陌生的词。在Charles的《景观都市主义读本》中,James Corner就在强调景观的过程。这种过程不仅仅体现在景观中植物生长、水文、季节等生态属性带来的不确定性和滞后性,从更广义的视角而言,景观的这种特有属性也恰恰迎合了社会空间所有的特质,诸如以David Harvey为代表的人文地理学家认为城市化是资本在时间和空间中累积的动态过程,而非某种静态的空间形式。但在此基础上,Anita在强调过程中应有的精确性,强调景观设计师对过程的精确控制。这种精确性来自对具体设计细节的把控,更基于设计师对项目的长期参与,包括设计委员会的建立、对项目前期实施到后期管理的监管,资金的规划和使用等等。以景观都市主义的视角来看,Anita强调的精确性,本质上是对土地与社会关系的强化。

在跨学科研究越来越流行的今天,学科的边界在被不断改变。但是归根结底,在具体实践中需要回归专业的能动性本身,才能真正地探索和实现学科边界改变带来的新可能性。

引言

由哈佛大学设计学院院长Mohsen Mostafavi介绍

非常感谢各位的到来!很高兴能聆听安妮塔和米歇尔的分享。今晚,安妮塔·贝里兹贝缇雅作为景观系的主任,将给我们一个机会去了解她的思想和实践。

我认识安妮塔已久——她既是景观实践者,又是一位作家和出色的教育家,我对此十分钦佩。自80年代末在哈佛大学GSD毕业后,安妮塔便在实践、写作和研究领域孜孜以求。

安妮塔对景观的关注细致入微,她与琳达·波拉克(Linda Pollock)合撰的《内外:建筑与景观之间》(Inside Outside:Between Architecture and Landscape,2003)以及其他著述、出版物,都横贯了园林史和当代实践,阐明了城市化与景观的关系。

昨天我与友人谈话时提到一个事实:大部分人都在倾诉,却鲜有人在聆听。而安妮塔恰是个卓越的聆听者,甚至我反而希望她多谈谈自己的想法(笑声)。她善于思考,每每发言必经一番深思熟虑,所以我对她稍后关于“过程”的论述十分期待。

本次讲座先由安妮塔作一段简短演讲,稍后同米歇尔进行对谈。米歇尔近年来一直是GSD的客座评论家,我认识米歇尔也很久了——他是一位令人惊叹的景观设计师和实践者。他将景观设计变为一个学科,对景观设计的经典问题也做了突出贡献。虽然他对此未曾细谈,但这次关于“过程”的对谈对大家而言意义重大,请随我一起欢迎安妮塔(掌声)。

讲座正文

安妮塔·贝里兹贝缇雅(Anita Berrizbeitia)

安妮塔:感谢Mohsen带来的精彩介绍,感谢大家给我为GSD效劳的机会,与你们共事的一年无比美妙!也要感谢查尔斯·瓦尔德海姆(Charles Waldheim)在过去六年为景观教育做的一切贡献,作为他的继任者我感到使命重大,并祝他和他的城市化办公室一切顺利。最后感谢巴勃罗·佩雷斯拉莫斯(Pablo Perez Ramos)的帮助和过去几年与我不断的交流。

基于过程的设计及其相关术语,如开放性(open-ended)、不确定性(indeterminate)、偶然性(aleatory)、动态性(dynamic)等,二十多年来一直是景观设计的前沿理念。今晚我想提出的是:过程(process)这一概念需要被重新审视。我将通过讨论精确性(precision)来探究过程的局限。精确性通常与建筑学、美术、音乐、诗歌等艺术形式相关,却甚少同景观设计一道被提及——即便景观设计确实蕴含精确性。

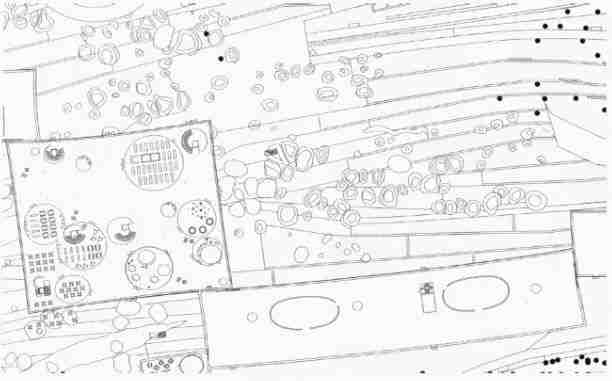

30年来我一直关注着米歇尔的作品,刚从哈佛毕业时曾看到这张照片,是米歇尔设计的罗马实验花园(图1)。那时我还未了解他的设计意图,但我毅然决定余生花费大量时间去思考他的设计。米歇尔的设计虽然常被形容为不确定的、延迟的及开放的,但同时还有难以察觉的高精确性(图2)。

▲Elementaires, Rome, 1986,Michel Desvigne and Christine Dalnoky

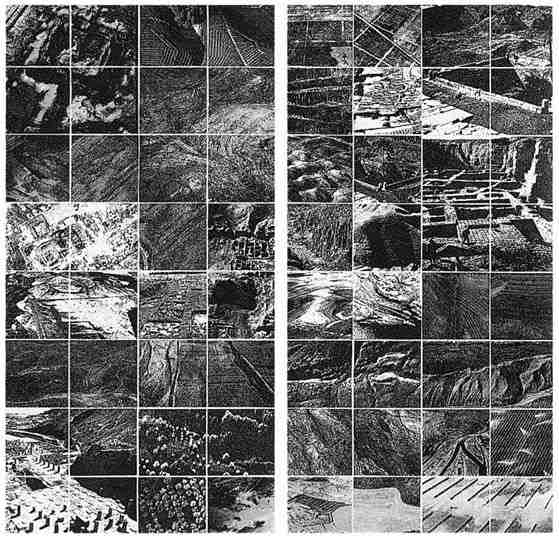

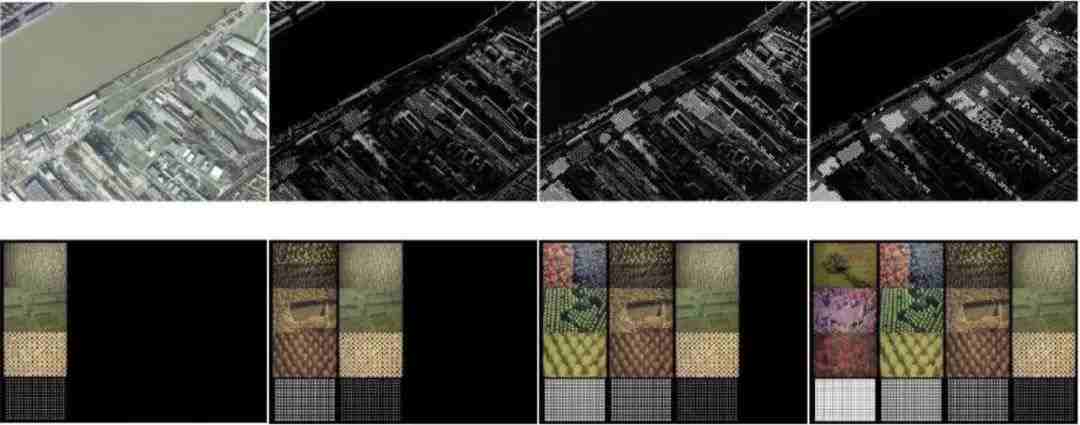

米歇尔在美第奇别墅的罗马法国学院所设计的实验花园。他根据卫星图片手绘了各种地图,用科学观察的方法绘出土地不同肌理、比例和性质等,通过自然现象变迁的特质(如洪水、沟壑等)来改造此地。

▲Walker Art Center,Minnesota,USA 2002-2005,Michel Desvigne

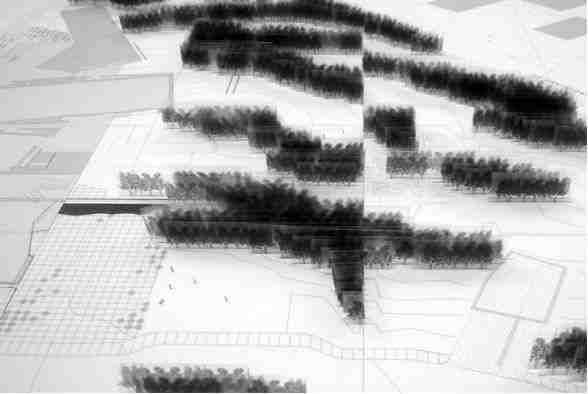

沃克艺术中心的修复和扩建。扩建将打造一个3英亩的花园。米歇尔通过观察并运用明尼苏达州的景观特征来完成花园的设计。它可以被视为是美国杰弗逊网格结构(Jefferson Grid)的景观化微型转换。

如莫森所说,今晚先由我来介绍过程的局限性,然后由米歇尔分享过程如何通过精确性的手段贯彻到设计当中,再者即是我和米歇尔的对话,主要讨论欧洲和美国之间景观设计思维的异同。

PROCESS

过程

景观的过程变化通常体现在季节更替、农作物生死轮回及水循环等现象里。全球城市化背景下愈发庞大、抽象而透彻的经济体系(注:James Corner在《Terra Fluxus》一文中提到:“城市化进程中的诸要素对于塑造城市的各种关系要比城市自身和内部的空间形式有更为重要的作用。”)也被视作一种随着时间变化的过程。时至今日,过程已发展出清晰的体系,相关词汇也来回于现象学(phenomenology)和新自由主义政治(neoliberalism)的生态学之间。过程从一种时间体验,到成为一种技术,再到成为推动全球城市化的景观设计手段——如此演变恰与设计史的时间线不谋而合。

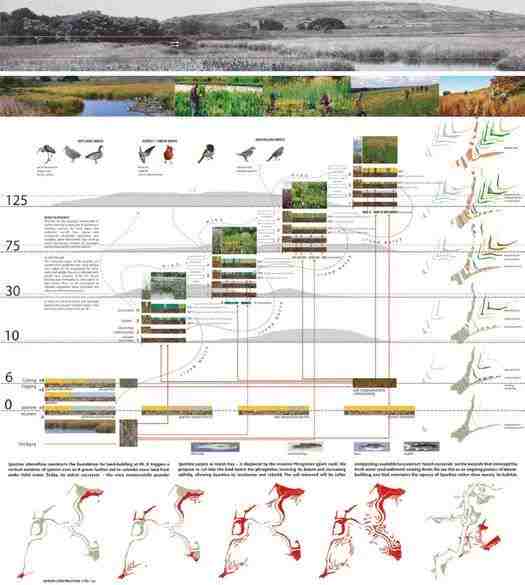

过程在上世纪80年代末至90年代初的现象学阶段被称为基于过程的设计(process based design)或开放性设计(open design),乔治·哈格里夫斯(George Hargreaves)和迈克尔·范·瓦肯伯格(Michael Van Valkenburgh)的早期作品也体现了这一点(图3)。至新世纪,茱莉娅·克泽尼亚克(Julia Czerniak)提出:内在结构和外观表象相对立。这意味着结构和表象之间的独立性,并创建了当下景观设计受用的二分法。同时,生态学也从稳定模型变为不断变化的生态系统模型。

▲Orange County Great Park Competition Entry,CA,USA 2005-2006,Hargreaves Associates and Morphosis

橙县城市公园设计竞赛:自1999年当地空军基地正式关闭之后,关于如何利用这片土地成为一个问题。2003年,场地被提议为简历类似纽约中央公园的社区公园,公园成立组织前后收到了24份规划建议。哈格里夫斯参与了其中的设计提案。

▲Downsview Park Competition,Toronto,1999,Rem Koolhaas&OMA

多伦多当斯维尔公园设计竞赛获奖方案“树城”。库哈斯和莫尔认为,景观规划发展的过程,以及过程随时间发展所带来的不确定性远胜于具体形式的设计。

近来,人们对性能、流量、可持续性和生态服务给予较高关注。设计是为未知创造可能的观念仍然广泛受用。然而与此同时也出现了其他概念,试图阐明纯粹开放性过程思想的尺度。哈格里夫斯和茱莉娅合著的《大型公园》(《Large parks》,2007)里引入了景观管理尺度的概念。以此来勾画景观介质(landscape medium)中时间性的细微差别——尤其是与公共空间相关的景观介质。

▲Fresh kills park competition proposal,USA, Anuradha Mathur and Dilip da Cunha+Tom Leader Studio,2001

▲Downsview Park Competition,Stan Allen And James Corner's Field Operations with Nina-Marie Lister,1999

▲Shouwburgplein,Rotterdam,1991-1996,West8

位于鹿特丹的剧院广场。场地最有特色的装置是可操纵液压灯杆。市民可以与其进行交互,通过改变灯杆角度以控制灯的位置,使公共空间产生不同变化。

▲Buckthorn City,Hock van Holland,1995,West8

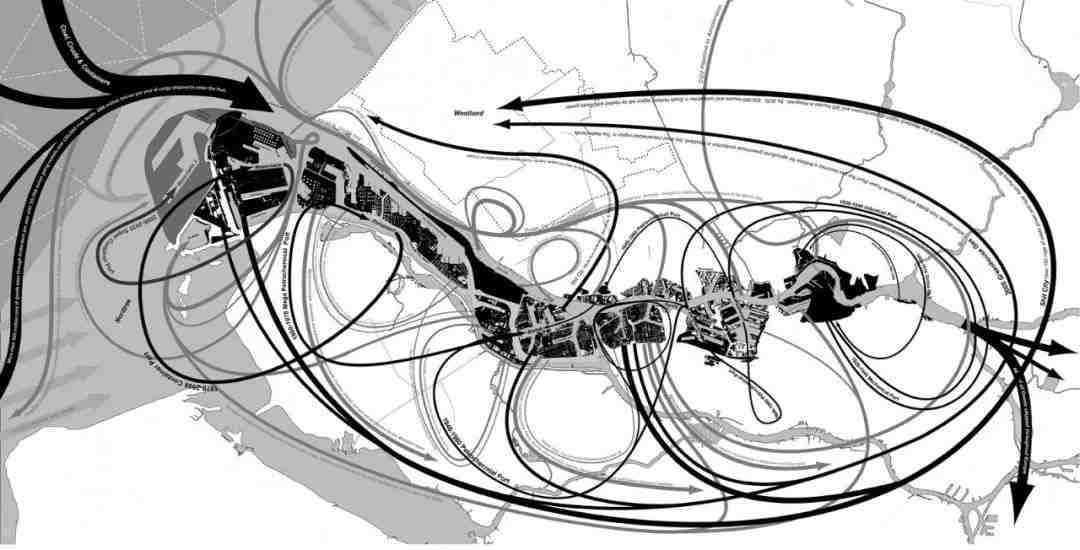

▲Waste Flowa,Back flows,and Reflows,Maas-Rhine River Delta,Rotterdam,2009, Pierre Belanger

▲Robert Gerard Pietrusko, Mass Flow, 2012

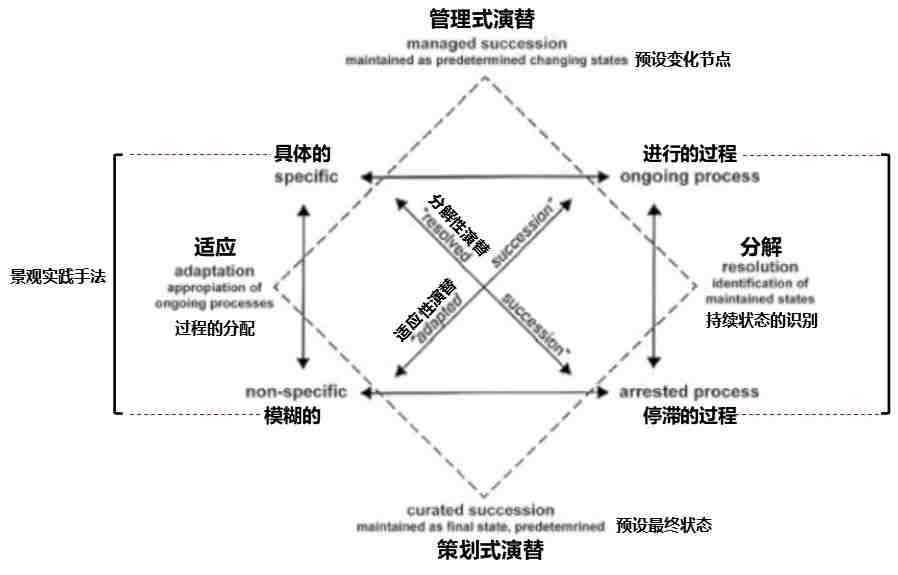

尽管过程等概念在实践和拓展上已取得不非成就,它仍存在瓶颈。因为弹性(flexibility)包含高精度(great precision)和特征性(specificity)两个特点。弹性景观需要通过精确具体的操作来实现;设计不应放任场地随其发展,而要有所干预,控制某种特质以适应特定需求(注:这里幻灯片放到基于克莱因四元群逻辑的图表,它反映了景观实践和生态过程的关系)。但因其需要的想象力和批判性思维与当下政治机构的理念背道而驰,过程这一概念在今天愈发局限,成了命题设计的绊脚石——我们沦落至“流水的问题,铁打的操作”之境地(注:原文为“...to the point that we are about to reach a kind of one size fits all kind of problem”)。

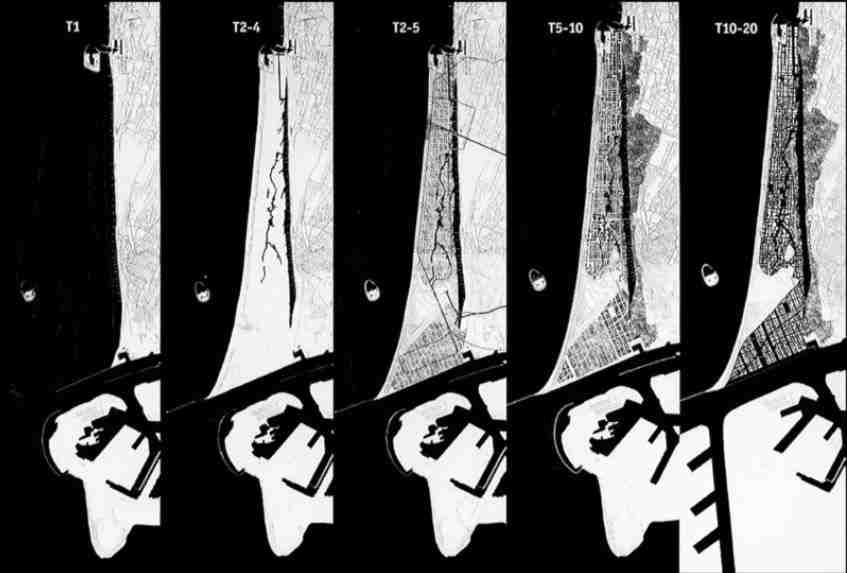

▲Klein diagram of landscape practice in relation to ecological process,郑安珩译

基于克莱因图表逻辑对景观实践和生态手法的讨论。《The Structure of Art》一书提到:“人们假设所有艺术都是基于四元结构,其中两个词类似于另外两个词,在这四个部分的结构中有许多变化。我们可以称之为控制艺术创作的逻辑模式矩阵。”

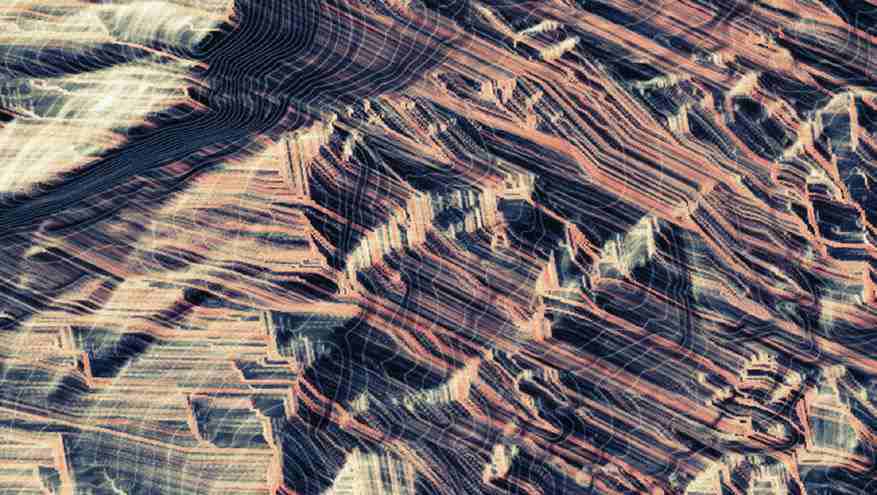

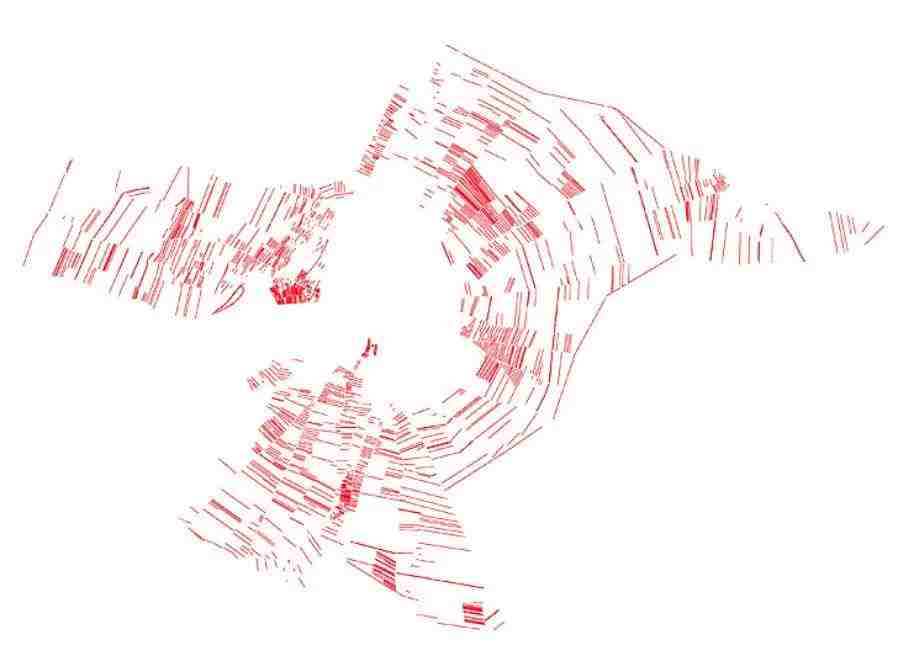

▲借助谷歌地球获得西班牙巴萨小镇脉络精确形态的分布

接下来我会重点谈精确性。作为景观设计一个必要角度,精确性需要被理论化。我把精确性视作哈佛景观系未来几年的重要议题。

INTERFACE

界面

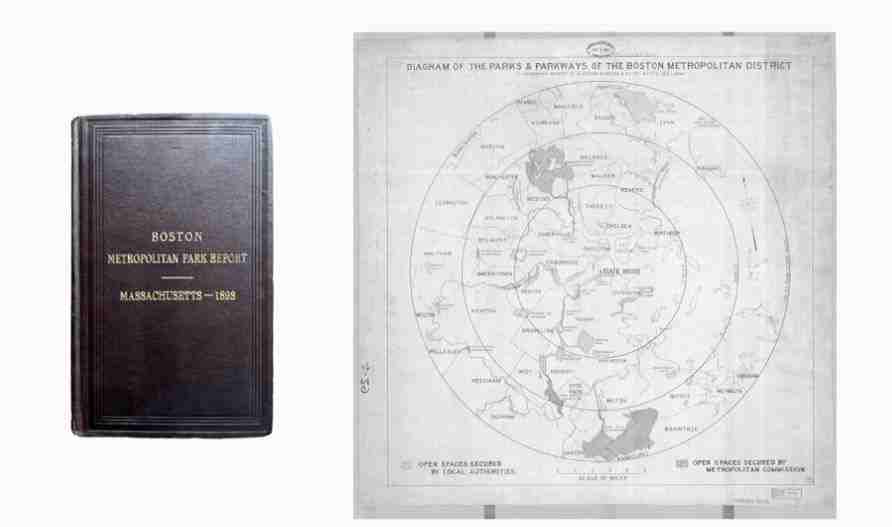

在提精确性前,我先谈谈界面的概念。界面(注:“界面”一般指物质相与相的分界面)起到联系两个不同事物的作用。譬如,公共用地保护机构将景观的观赏及历史价值与人类相联起来,便是界面的一种。1872年,加州优胜美地国家公园(Yosemite National Park)落成之际,美国的土地租佃制度只有私有制一种。为免使土地遭到肆意开发,能继续造福后代,需要建立一种新的土地制度,而新制度的建立又要得到已有制度上的支持,经过宣传、公开辩论、制定法律及投票一系列手段才能成立。于是1893年波士顿大都会公园体系(Metropolitan Park system)被创立。也就是说,必须建立起土地与社会之间的界面(土地制度),才能使某一类公共空间的存在合法化。

▲Boston Metropolitan Park Report

类似情况也在纽约高线公园(High line park)发生过。高线公园在经历复杂的土地开发权转让后,几度濒临摧毁,在纽约FHL(Friends of the High Line)组织的保护下,改造计划才得以发展。这是纽约一种常见的历史建筑及景观保护机制。另外通过合理手段筹集私人资金也是一种常见做法。机制和财务的两重支持,保证了今日高线公园的诞生。

▲High Line Park,New York,2009

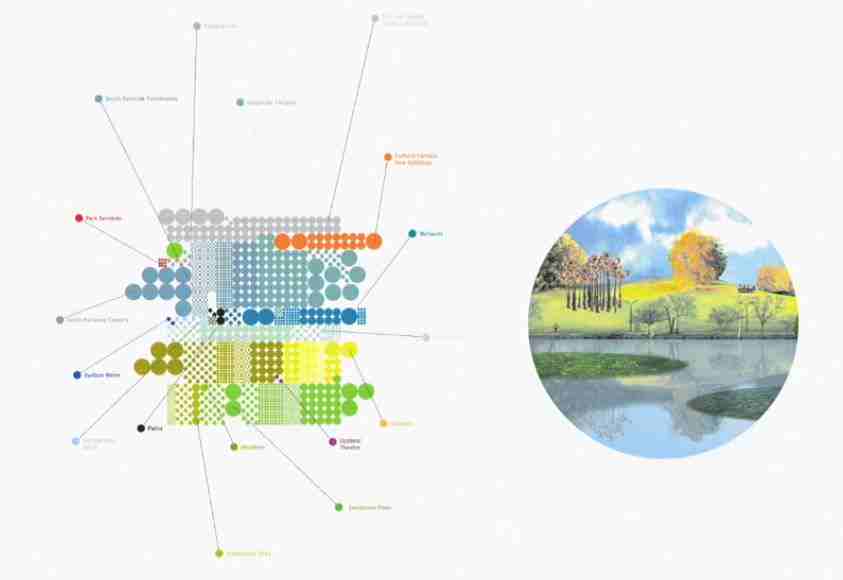

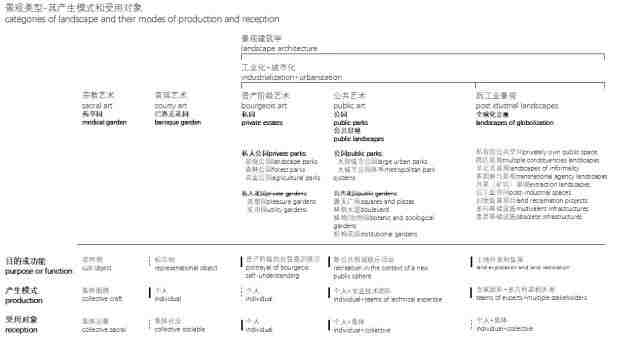

可以说,建立不同形式的土地所有权法律、运用私人资金维护公共领域的手段规范使用土地是人与景观的界面。那么,景观其实是经济和政治力量的附带现象。下图表格展示了当景观产生模式和受用对象发生重大转变时,新的景观是如何产生的(图10)。注意表中粗线的位置变化,它意味着新景观界面的出现。值得注意的是,工业化时期景观类型显著增多;至全球化下的后工业时代,景观类型更是持续地发展。我相信在面临气候变化挑战的当下,后工业景观类型的名单将不断增加。

▲Categories of landscape and their modes of production and reception,1974,郑安珩译

基于 彼得·比尔格(Peter Burger)所著的《先锋派理论》(Theory of the Avant-garde)中分析体系的景观类型发展图表。表中虚线意味着时代较小的突破,粗线意味着较重要的突破。

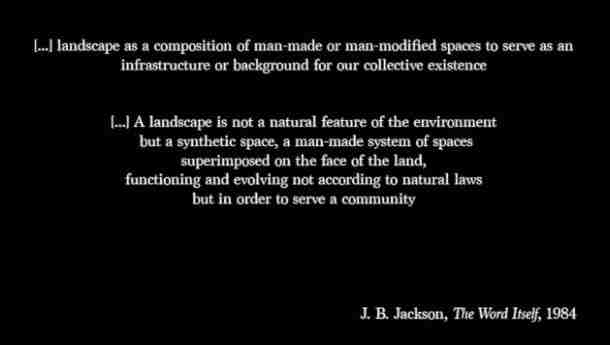

当然,景观自己也是一个界面。它是通过社会力量对自然资源进行改造的结果——这也是约翰·布林克霍夫·杰克逊(Jackson,John Brinckerhoff)对景观的定义。他摆脱“景观就是风景画”的传统理解,将景观定义为人造空间的组合,作为人类集体生存的基础背景。景观不是自然的征象,不按自然规律运作。它只是一个叠加在土地上,为社会而服务的人造空间系统。用杰克逊的话来说,景观就是自然与发掘自然者之间的界面。

▲《The World Itself》,J.B.Jackson,1984

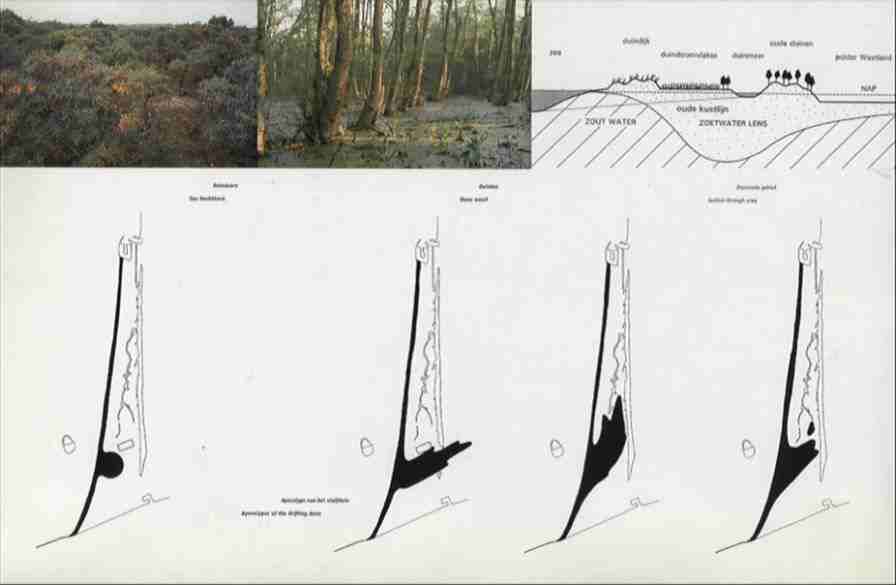

这里要提到智利巴塔哥尼亚水力发电能源景观(Colonizing last frontiers)(注:智利巴塔哥尼亚的能源景观是一个工作室,探索极具争议性的PHA项目,即Proyecto Hidroaysén的生态过程)的案例。南美殖民化地区的资源开采活动割裂了经济、生态、领土和居民间的纽带,回报只是得到放大利益、提高提取分配效率的基础设施。这种行为忽视了区域智慧产能和地方经济,付出的是破坏环境的代价。

▲Colonizing last frontiers studio

下图展示了世界范围内水力发电厂及铜矿开采的分布状况。

安妮塔团队曾在工作室研讨会上提问:如何才能将全球各地铜需求量相差迥异的现状,与导致环境恶化、牧业萎靡的土地政策相联系?景观,便是二者之界面,连接经济和地区的重要媒介。研究水坝的基础设施,如水库、电力走廊和临时板房之后,就会发现这些事物都可成为修复再生受破坏景观的界面。

▲Colonizing last frontiers studioChilean Patagonia,Anita Berrizbeitia& Tomás Folch

因此从生态、旅游、社会角度上看,生态界面的水循环新模式将成为能源景观的创新点;旅游界面需要改善发展不平衡的旅游业;而社会界面则需通过设计重组基础设施,使其负面影响降至最低。

界面研究不仅旨在扩展具景观价值的基础设施,还坚持认为混合式景观可有效转化和巩固外部经济。研究还利用了植入、杂交、突变、替代、共生、寄生和交叉编译等生物学上的殖民化(colonization)概念来诠释“界面”。此外,研究基础设施技术时尤为强调彼此间的协同效应,如地形作业与垃圾填埋之间形成的协同效应。

精确性作为将意向和实际效果联系起来的概念,要求将景观置于前所未见的用途上,这些用途会削弱各种二元割裂,如全球和地方、城市和非城市、殖民者和殖民。换言之,与能源走廊的发展有关的诸多操作,均是通过精确性作为界面获得集成的机会。为了消弭利益至上和基础设施功能单一化,需要在研究与设计之间建立精确的界面。因此发明设计程序将改变新自由主义的全球动向,并使其成为全球一体化的催化剂。从这个意义上说,界面是全球经济和地方生态之间的媒介。

PRECISION

精确性

“过程”的局限性之一是难以被标准化。随着空间的开放性增强,过程的利弊两面俱现。那么应如何调整开放性的概念,使其控制范围更为精准?

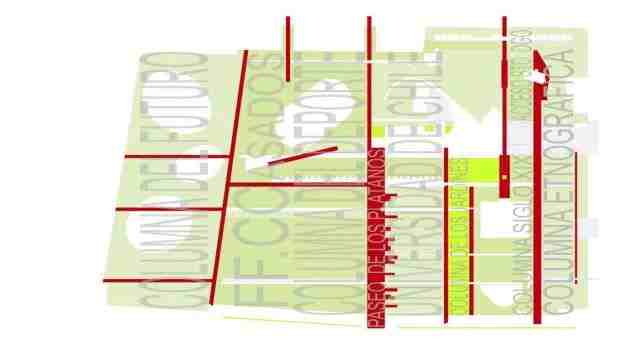

下面将通过委内瑞拉加拉加斯的空军基地(La carlota)公园,智利圣地亚哥金塔诺马尔(Quinta Normal)公园及法国卢浮宫博物馆公园(Louvre-Lens)三个案例,来阐述精确性作为公共空间新型促进者,如何反映备受瞩目的社会空间以及不断进步的社会实践。上述公园不仅所在区位服务水平欠缺,而且短期发展前景也不佳。这些公共空间并不服务于资本主义,而是在高风险社区背景下开展新社会实践的契机。

委内瑞拉加拉加斯的空军基地公园

委内瑞拉加拉加斯空军基地公园竞赛的最终方案力压对手的概念,既包含对场地的文脉探究,也包含对腐朽民主政治的暗讽。军事空军基地本是加拉加斯市内一个巨大的空洞,一座大型城墙。矛盾的是,一堵意味着巨大土方工程的墙,却也有效避免了某些不利条件。

▲La carlota Competition Entry,2012

上图展示了公园内设计需要避让的8条高速公路。方案通过分区均衡引导人流,同时加强周边社区参与度。此外取消自然排水,以免洪水从河流溢向基地;令土方工程合理化,为环绕这个纪念性场地的运动场设置观众席;沿山谷纵向设置架空长廊,为行人提供独特的空间体验,同时将城市作为景观渗透入公园。

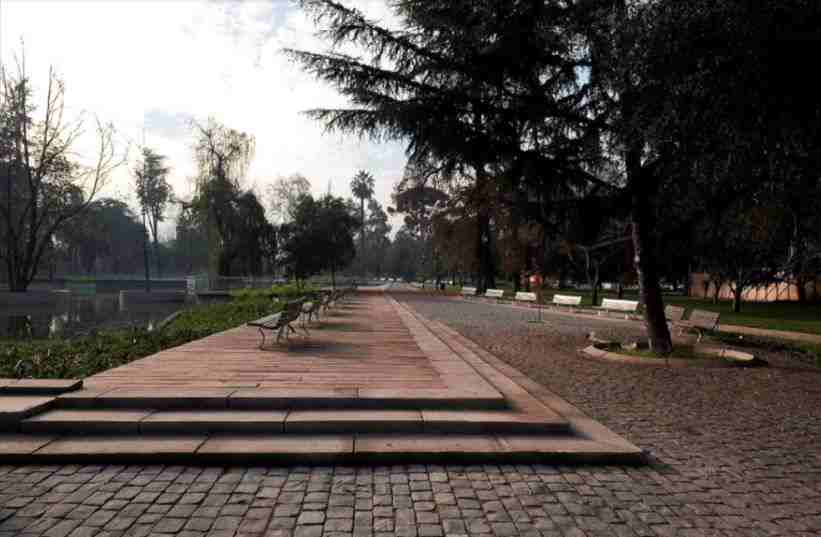

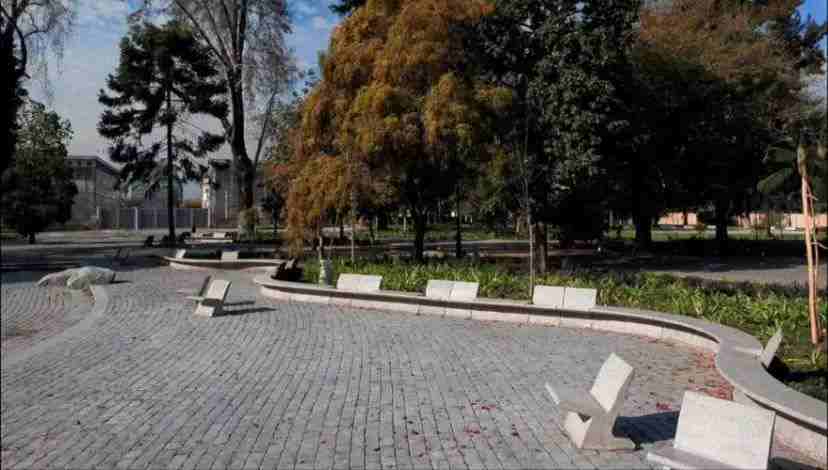

智利圣地亚哥金塔诺马尔公园

金塔诺马尔公园曾为19世纪时期培育欧洲温带植物的场所。与保护园中珍贵古树的目标相反,场地将要改造成公共公园,以改善当地稠密的人口和社区空间匮乏的现状。

场地表面采用厚度不超过30厘米的石材和木材,通过层压表面连接起园中古树,打破公园边界,创造公共空间同时保留原有树木。由此可见精确性地貌的作用。此处精确设计的地表面成为旧日植物园和新公共空间之间的界面。

▲Quinta Normal,Santiago de Chile,2009-2011

由上面两个案例可见,精确性不应被描述为“静态的”或“形式的”,而是“促成者”(enabler)。

法国卢浮宫博物馆公园

另一个体现高度精确性的案例是卢浮宫博物馆公园。这是由凯瑟琳·莫斯巴赫(Catherine Mosbach)和妹岛和世(Kazuyo Sejima)等人在法国北部一个62英亩的废弃挖煤场合作设计的项目。

设计记录了矿业发展历程,保留当地的外来种,并为花园策划了一套生态演替方案。然而仅从历史和生物特性出发是不够的,其中似乎夹杂着扭曲、解读及重构,将从今过往所有要素以一个苛刻的标准相协调。

▲Louvre-Lens,France,2012,Catherine Mosbach

莫斯巴赫在去年冬天的演讲中描述她项目时用了“浓缩”“开发”和“巩固”等词。她还提到“变形”一词,因场地达到了往不同状态转变的效果。建筑和景观协作下的场地,微妙地将注意力从宏观城市政策转移到特定时间地点。连绵的降雨为抛光铝板和潮湿路面带来的轻微形变,产生了模糊的反射,使地平线和天空之间更为朦胧。这样的设计使精确性变为不确定性。

▲The facades are in polished aluminum

上述案例都与精确性相关。智利圣地亚哥金塔诺马尔公园和法国卢浮宫博物馆公园两个项目尺度更大,涉及更多关于景观都市主义的话题。这两个公园尽管在城市的网格与网格间起连接性作用,它们自身却与网格抽离。这说明精确性在意味着可达性(accessibility)的同时,也构成景观系统运作时的一种内在逻辑。

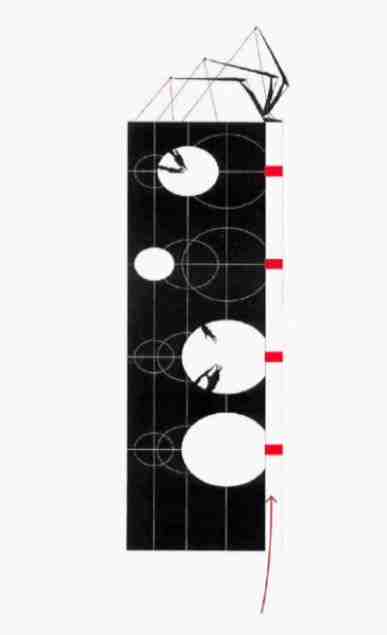

▲Mill Aluminum Boxes,USA,1982-1986,Donald Judd

唐纳德·贾德(Donald Judd)“100号铝厂的无题作品”。他于1986年完成了包含100个铝制盒子的艺术装置。每个铝盒(1 x 1.3 x 1.8米)均被放置在精密的矩形网格中,按照地板图案和立柱方式,排成三排。乍看之下,盒子都是一样的,但仔细观察,每个箱子都有细微的变化。贾德保持箱体轮廓一致的同时,用垂线、水平线或对角线上将面分为两半。此外他还进行单双面分隔,面板之间的距离为100毫米。这些双壁空间或封闭或开放,为光线的反射创造了多种个性化的解决方案。

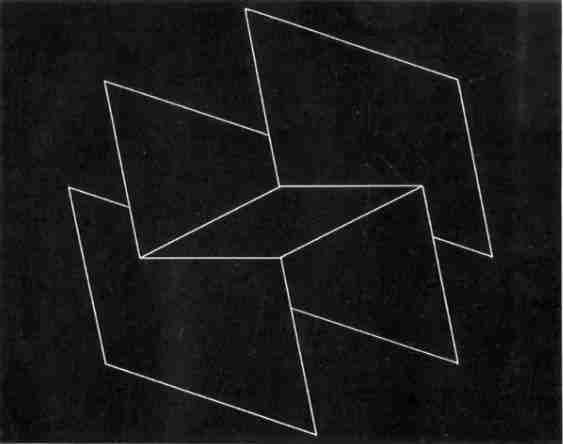

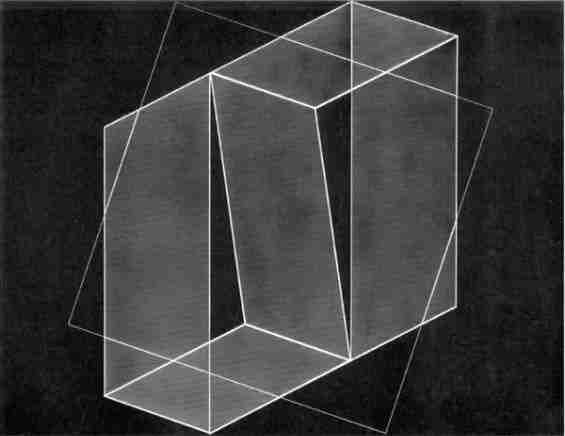

▲Figure,from Despite Straight Lines,1961,Joseph Albers

约瑟夫·阿伯斯(Joseph Albers)的“结构星座”(Structural Constellation):于1954年开始的一系列图纸和版画作品。这系列作品表现出与几何相矛盾的形式,现实生活中不可能存在的三维错觉。艺术家试图解释,即使所描绘的图像形态是唯一的,它的几何形状依然可变,包含了两种以上不同的视觉效果。

▲Bianco Cretto,1973,Alberto Burri

阿尔贝托·布里(Alberto Burri)早年常到死亡谷国家公园中观察沙漠景观的自然开裂。1973年,长期的视觉刺激终使他创造出作品“裂缝”(Bianco Cretto)。在制作过程中,阿尔贝托预设了一个发展过程,像风景画一样,在达到预期状态时再终止过程的发展。作品最开始用丙烯酸漆和胶水的高精度混合物,后通过烘烤使甘蔗板表面上出现细微的裂缝。

米歇尔·德维涅将景观描述为“中间性”(intermediate nature),侧面反映了界面的含义。虽然他的作品常被描述为不确定的、延迟的、开放性的,但它同时具有高度精确性和完整定义,实现了米歇尔所说的“连贯物理过程的结果(coherent physical results)”。其中的重点是技术的细节和方法及作用的过程和肌理,它有赖于公共工程项目中的管理机制和发展策略。

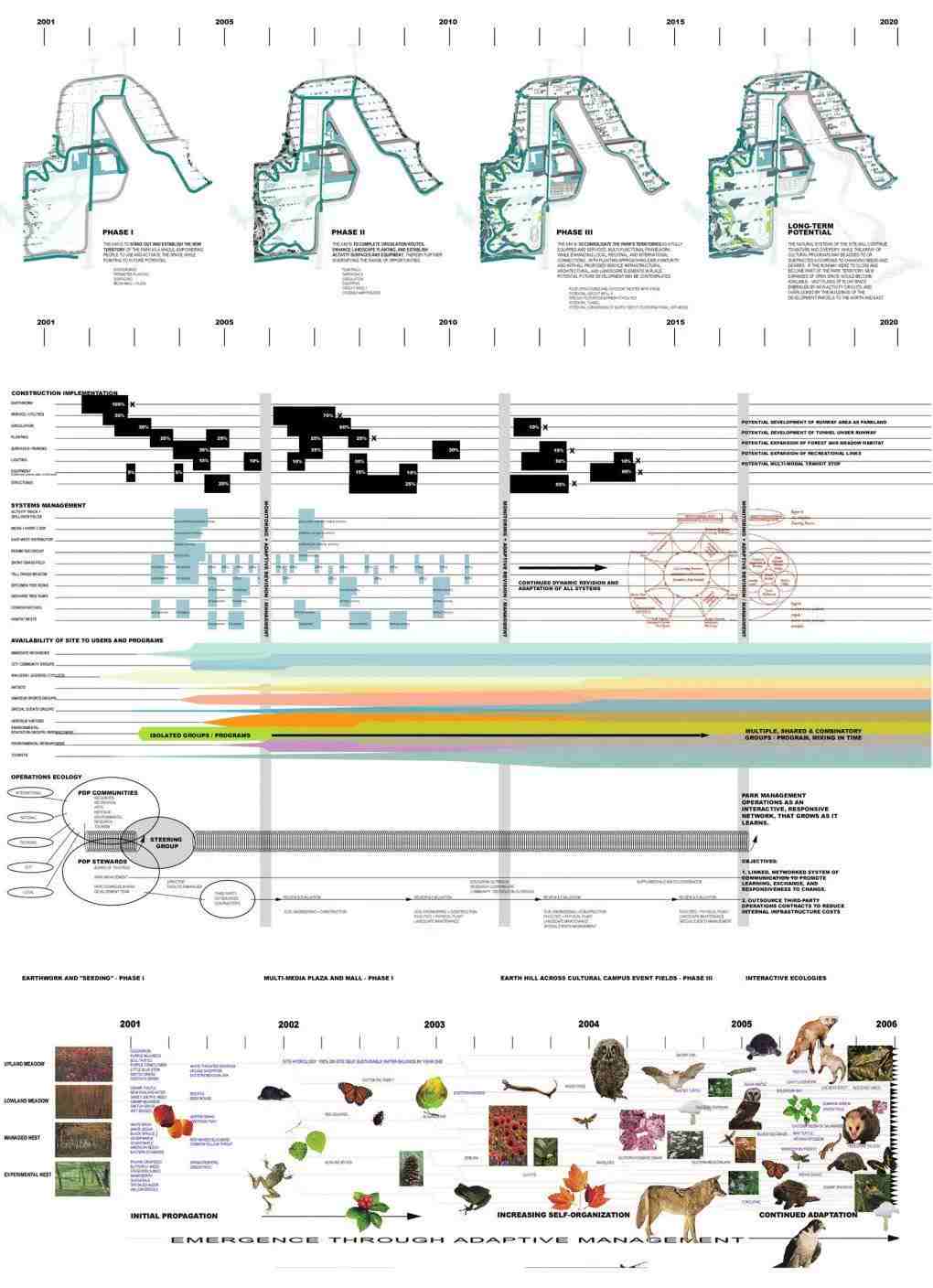

30年来,米歇尔的实践已经全方位涉及到物质,形式,技术和实施框架。米歇尔在早年就成立了能够介入合同的景观委员会。如波尔多总体规划(Bordeaux,St.Claire and Euralens)、萨克莱项目(Paris-Saclay)和连锁公园(Euralens chaine des parcs)一类需要长达数十年的项目,均要求甲方与设计师间制定考虑到实用性、经验性、高技术性等方面的实施框架。

▲波尔多右岸规划(The Right Bank of Bordeaux,France,Michel Desvigne,2000-)

▲萨克莱高原(saclay Pateau,France,Michel Desvigne,2013-)

▲Strategic Framework for Euralena,France,2013-,Michel Devigne

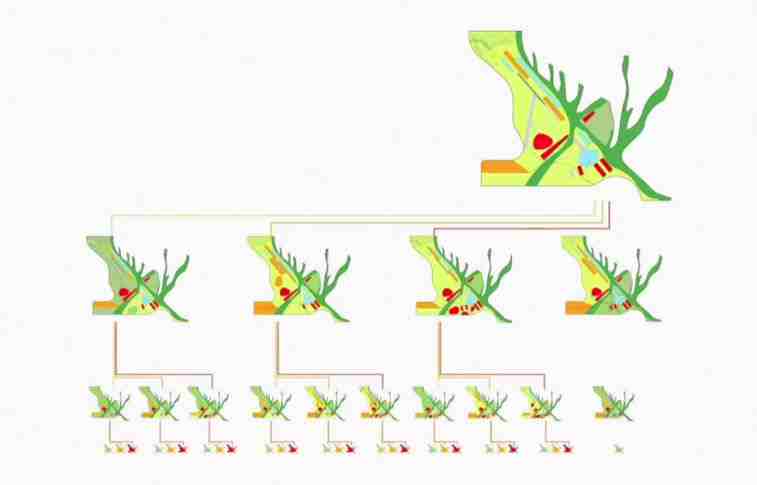

米歇尔曾提出Euralens chaine des parcs(连锁公园)总体规划提案。规划片区由7个公园组成,总面积达2000公顷,绿链总长度近60公里。米歇尔定义的战略计划分三个步骤:

- 将公园绿链转化为由Lens-Liévin,Hénin-Carvin和Béthune-Bruay三个地区的大片区景观聚合体;

- 保证规划的协调性,得到政府和利益相关的公众共同参与;讨论将提出具体的干预措施,以推进方案的下一阶段进程。

- 制定“连锁公园宪章”提案,将其作为框架指导方案的发展。

▲Issoudun District,Issoudun,France,2005

Michel Devigne

米歇尔曾说:“近年来公私权属混杂难分的城市结构(注:原话为“The fabric that gradually emerges consisting of parks and public spaces...”),使地块功能模糊化。因此有必要建立景观与建筑之间的关系,以发现城市的其他生成方式。”可以借鉴农业时代早期一些在美学和建筑学上依然时新的乡村景观技术手段。米歇尔还说:“社会景观的改造仅展示历史痕迹是不够的,不然和恢复原貌没什么两样。征用并颠覆这些历史痕迹,便是创新之所在。”然而这种颠覆的行为风险是什么呢?它无疑令景观艺术掩盖掉自然主义。对此我建议工作需要更侧重于合理控制未来,而不是放任、顺其自然。

这是精确性协调历史痕迹、地理结构、农业活动和未来领域的过程。如此,精确性设计的界面,介入方式、交流方式、描述方式和运作方式也需要被精确化。

对话环节

PART 1 精确性激发项目持续生长和演化:

“我们不是在设计景观,而是设计管理过程。”

安妮塔

你曾提到在如今的欧洲,职业生涯初期时重新创造和创造新类型的必要性。这都是通过浅显实践可解决的问题。我想请你对导致波尔多项目规模如此庞大的原因发表一下看法,以及回答一下精确性是通过何种方式在设计中发挥作用的。最后,是否可以谈谈基层政府和城市之间建立的框架协议(framework agreements),和其不同于传统模式的地方呢?

米歇尔

首先我想说,你(安妮塔)的演讲真的是GSD的精彩时刻。我不得不承认,存在一些有悖于精细化的过程和设计的,类似漫画的简化图绘。简化的图绘最容易达成了。我们与学生之间的评图也存在此类问题。你将“过程”和“精确性”两个词语联系起来,是正确的。将精细化的过程和设计用简化图绘来表达实在是反智。

不过从务实的角度上说,我也相当矛盾。17年前我在哈佛任教时皮埃尔·贝兰杰(Pierre Bélanger)(图21)是我第一位学生和助手。我们从一些过程性的设计开始合作,我感觉他的方向有些偏离,但三年前我回溯这件事,我却觉得是我自己偏离了。由此谈到过程性设计在欧洲的发展问题,19世纪公园体系在美国的影响令我印象深刻。公园体系所带来的连贯性(coherence)对20世纪城市质量的提升依然有所裨益。如今的城市处于转型过程,城市建设不再同19世纪时那般,聚焦于建筑的生长。回顾20世纪的欧洲,却在建造大量的高楼大厦,忽略了建筑之间的公共空间。这一点我意识得晚,那正是当下欧洲和美国均需要学习反思的。其实仅仅考虑废弃的铁轨,已足够重建有助于建立城市框架的公园体系(注:这里应该指如高线公园一般,将城市废弃铁轨转化为具环境和经济效益的城市公共空间等案例)。因此我和皮埃尔一同设计新的公园系统,以修复这座城市缺失的框架。

▲Pierre Bélanger

GSD景观设计副教授。他结合工程学和环境科学的知识,与公共机构,私人土地所有者,地区当局以及一批跨学科从业人员合作,致力于开发区域系统和大型城市景观,重点关注生态耐久性和经济表现的目标。

我每隔半月便在法国与美国之间旅行穿梭,发现美国的草地愈发郁葱。由此我想要提倡欧洲人民也做些什么去改善他们的城市环境。然而由于公共资金的问题,欧洲没有任何委员会参与这种改造。因为土地并不一定为社区所有,所以无从谈及私人资金的启用,也没有预算和相关法规。要实现我的方案设想,首先要购买土地,立项并找到预算拨款,才能开展设计。但是委员会有规定,通常情况下项目需要竞标。内容包括场地,方案和预算三部分。在最初,三者都是没有的,我们只能从头做起——申请用地,规划长远的场地建设——这意味着漫长的过程。我们需要创造新型委员会,使策略具得以面世的可能。于是我们自行设计了一个框架协定。它是一份创新的可用资金列表(commissions menu),里面每一类型可用资金会都被定义,执行者酌情使用。过程设计不是绘图纸上的方案,而是场地的一系列转变。这便是17年前我和皮埃尔在哈佛引进的设计方式。在法国呆了17年之后的今日,我有了四个这类新型委员会。委员会的改革非常重要。若非如此,即便你画出了多么精彩的乌托邦,它也难以从图纸走向现实。

我还想提提波尔多右岸(Bordeaux right bank)的改造项目。它的建设成本大概是六千万美元。这个数目与建造一间博物馆相比不算什么,可是对于景观建造来说却是不菲的数目。开个玩笑,我今年50岁,每年获得一百万资金,如果要将设计建造落成,光靠这种渠道要得到六千万已是百岁之后(笑)。这是一段漫长的路。当然我希望会有更多的方法,但未来十年内不太可能出现。

▲Bordeaux right bank,France,2005,Michel Desvigne

方案渐进式地将植物渗透入河岸荒缺的空地表面,以取代建筑物和工业活动的痕迹。经历数十年的发展,种植园蔓延成为一片滨河公园景观。

另一个例子是东汉诺威的诺华校园(Novartis campus)。迈克尔·范·沃肯伯格多年前就在那里做过项目(注:指诺华校园的访客招待会区域)。几年前我们开始与一名管理者合作,这个项目正在转变为一个管理过程。其实我们不是在设计景观,而是设计管理过程,我们已在逐渐建立精确的体系,每一美元都必须花在恰当之处。这个管理过程给我留下了深刻印象,到了后来,项目本身我们已少谈了,都只提起管理过程。这又是一种极端,迫使我们变得精确。总之,我们花同样多的钱,也能以巧妙的方法来维持,如同慢慢地建起一座公园。

▲Novartis campus,USA,2003,Michel Desvigne

方案参考斯德哥尔摩的群岛,将校园公园想象成一连串小树岛。

PART 2 基于植树网格的城市空间规划:

“树网般可读可见的存在,与纹理、密度、管理过程等息息相关。”

米歇尔

安妮塔

米歇尔

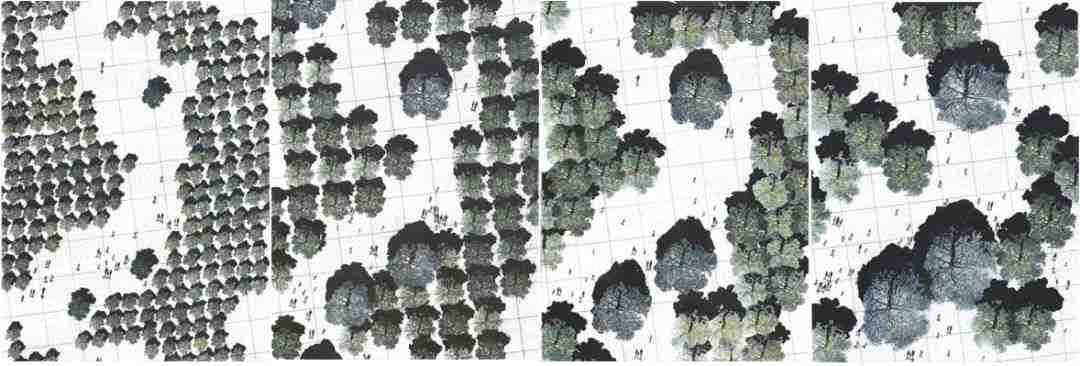

▲Greenwish Peninsula,UK,1997-2000,Michel Desvigne

利用树网生长变化进行城市空间规划策略的方案

安妮塔

可否以波尔多右岸滨河景观项目(Bordeaux right bank)为例,谈谈景观是如何为公众所接纳,并融入现实生活中的?

米歇尔

▲Long public space on the Bordeaux bank(before and after)

波尔多右岸河滨景观改造前后对比

巴黎也发生过类似情况。巴黎市中心塞纳河两岸的高速公路逐渐成为民众活动的公共空间。各种废弃垃圾场,工业和后工业空间也在转变为公共空间。波尔多项目设计的网格则使它看起来更像乡村空间,给使用者带来无言的自由。他们不需要陷入某种故事之中,网格图绘只是成排树列。

这引起了我的思考。有时我们的图绘颇为含蓄,显得无用而无聊。所以在波尔多项目里,我们抛弃了冗长的故事。由于我们知道故事很大程度终将消匿,所以图绘其实并不是那么重要。重要的是肌理,密度,空地与密林之间的构成。对于这个问题,我的答案是市民并不需要在乎它如何生成,他们只需享受这个空间带来的自由。

PART 3 欧洲与北美对城市化的感知:

“现代森林几乎都有人工痕迹,周围的一切都是基于几何学的实践构成的。”

安妮塔

米歇尔

安妮塔

米歇尔

安妮塔

米歇尔

2009年我们开展了巴黎-萨克莱(Paris-Saclay)发展项目,它是处于农业区和校园区中间的一条长达7公里的校园服务生态工程。当地镇长批评我们的改造过于几何化,但由于法国的民主制度,他只能允许我们继续建设。他的理解中,森林只能弯曲,自然只能不规则。他从未认真究察过森林的内涵。但其实现代森林几乎都有人工痕迹,周围的一切都是基于几何学的实践构成的。

在过去十年,镇长和全法国所有官僚一样,用相似的手法扩张城市。这样一来,城市文化遗产只剩下城市扩张。他们不提森林、农业或大自然。这是景观不可估量的损失。我将与农业部长会面并向他解释发展生态工程的必要性。因为该地将是受到欢迎的实验森林和农校。我想尽量避免镇长的无能建议。他们无法察觉森林中蕴藏的宝藏,失去了关于景观的文化。其实,城市扩张只是欧洲的现象。美国的情况可能乐观些。欧洲普遍认为这是美国模式,实际非也。因为两者城市尺度概念不同。

▲Paris-Saclay,campus SUD,2009,France,Michel Desvigne

问答环节

我认为精确性存在于农业规律中。农业规律的消弭使精确性不再规律。安妮塔,你所做的一些工作也体现出时空动态过程。所以我想知道你会如何看待关于措施(method)的问题?在景观背景下,你会如何形成不同的思维方式?我还想提表现(representation) (注:表现在设计范畴里,好比学生时代利用电脑软件或手工制作的模型来推敲方案)。它已超越了表现本身的重要性。强调图绘的设计方式,是观察和构建景观的特殊媒介。当下我们不曾认真讨论关于图绘在景观中的地位。我对解决措施这方面很感兴趣,尤其是将图绘作为一种思维方式去看待。

安妮塔

米歇尔

这是一个非常重要的话题。于我当下的实践而言非常关键。表现这个概念类似哲学家鲍德里亚(Jean Baudrillard)谈到的拟像和模拟(simulacra and simulation)。这是设计者用以简化复杂现实的工具,如巴黎-萨克莱项目,我们无法在7公里内直接行动,因而我们需要表现。

但是因为我们无法确保工具的抽象程度,拟像会导致失真。所以我们也应该争取创造我们自己的工具,而非囿于固有的拟像工具。对应地,我在项目里画透视图、分析图的同时也尝试在现场做实物模型。沉溺于拟像只会使后面的工作失误愈加放大。

我们现在正处理景观上基本的问题。关于排水,有些沟渠、草地、道路、树木等。这些都是不可避谈的基础。同样的材料,在不同的条件下,你可以做非常不同的事情,这非常有趣。如果我们对正在运行的模式有更精确控制就更好了。最重要的字眼是“严谨”。若我们对设计持严谨态度,它便会变得精确。同时我们需要控制工具数目以增加容错率。因此,简化数据和整合工具是另一种方式。但我认为遵从现实才是最好的方法。如设计与建造达到同步,也就是说设计的所有几何图形都能在实地上利用真实的空间工具来完成——正如我们所熟知的勒·诺特(Andre le Notre)。他那三张著名的图绘(注:指沃·勒·维贡特府邸花园、凡尔赛宫苑等著名的勒诺特式园林图绘),便是设计方式和建造方式契合的经典范例。他都是利用指南针,绳子和木桩等工具作为实体空间上的参照物来完成图绘的。高哈汝也对勒·诺特尔的工作方式做过相关研究,内容很有趣。

你(米歇尔)凭借萨克莱项目获得了城市设计大奖。但作为一个景观设计师,却赢得了城市设计类竞赛的奖项。你对此有何感受?怎么看待你身为景观设计师在做城市设计?

米歇尔

这个问题很重要。获得了城市设计大奖,表面上我理应是城市设计师,但是其实我不是。当然,城市设计涉及面很广。作为景观设计师,我对城市设计里尺寸、尺度、场地位置、日照,坡度等方面有所考量。但我并没有组织和设计建筑。

我真正欣赏的是能力的整合。在萨克莱,我结识了弗洛里斯·艾尔克梅德(Floris Alkemade)。他曾任库哈斯的城市设计师20年之久,还有比利时建筑师沙维尔(Xaveer De Geyter)。我们需要各方面的这些能力。理解自然地理的结构和大型农业景观区域的结构是我的专长。开发部分则为规划师所负责。整个项目既有建筑师,也有城市设计师、景观设计师。我们各司所长,互补彼短。

还有,尺度的理解并非易事。好比萨克莱位于非常大的农业地区,十公里的尺度根本算不了什么。但对于城市,这样的尺度则容易使人迷失。有些城市设计师怀着错误的尺度理念,错误把握场地规模,导致设计尺度失衡。30公里尺度的规划方案和10英里、1英里的规划方案所需对策根本不一样。

其实我不是一个设计者。我只是对城市设计有所襄助的景观师。我很难想象一人独力完成这一切,和同事们的合作也是另一种文化。常听城市设计师喜欢这个论调:“建筑师认为他们是景观师,反之亦然。”这当然不切实。两者的思路手法并不雷同。在我的办公室里,有20位建筑师和20位景观师,建筑师会将自己的精力奉予景观设计。当然是环境间存这样的建筑文化。所以不属于策略的局限,只是个人才能的局限。

你(米歇尔)曾在波士顿进行教授。你将奥姆斯特德和波士顿公园系统的背景置于全新的方式去思考,令我这样一个接受欧洲传统景观教育的人耳目一新。恰好我正在研究大都会公园系统里尼奥波特河(Neponset River)的部分。对我而言,这个百年计划里的图绘和精确性都非常重要。可以谈谈怎么看待欧洲和美国之间的设计思维异同吗?

米歇尔

这个答案可能和奥姆斯特德的儿子有关。小奥姆斯特德拥有一个历史超过半世纪的委员会,留存了自19世纪90年代绘制的大量图文。包括刚才屏幕放过的一张显示公园园路的幻灯片(图25)。当我们为巴黎-萨克莱项目寻找参考时,发现那些文件里面有很多相关资料。小奥姆斯特德一直参考有关巴黎西郊各种绵延连续的大型森林的欧洲文献,它们正是巴黎城市发展的框架。我们的工作轨迹与小奥姆斯特德很相似。

▲Emerald Necklace,1894,USA,Frederick Law Olmsted

著名的翡翠项链公园规划

安妮塔

我觉得进入城市的方式是融入城市历史。因为所有的公园和景观的用途模式都不断更新迭代。正如欧洲第一个市民公园曾是皇家狩猎场。欧洲公园为何不是美国那种相互连贯的模式?因为民主国家里没有皇家狩猎场,所以美国呈现网络化、森林保护、水系汇通的模式。

而在加拉加斯,旧时的私人咖啡园和甘蔗园被改造为市民公园。城市过去的景观随着不同形式的土地所有制出现而产生变迁,给公共景观系统带来敏感性的历史。这很有趣,例如在奥姆斯特德的设计里,他巧妙地消弭了某些敏感点。而在法国,敏感点如何继续融入新的模式的问题仍未解决。这恰是我们需要过程性的地方,因为它能接洽敏感点和新模式。

米歇尔

我补充一点关于城市设计/景观设计师方面的问题。美国有一点很有趣,那便是公园系统和基础设施关系甚为密切。特别是华盛顿的乔治敦,其公园系统是为可行性而设计的。包括对旧河道的水系管理,还有与地理相关的主干道位置。所以我对乔治敦的理解也是基于现有地理,现有地理增强了景观的形成,使水系、公园和交通工程得以一致性管理。

这是一个关键的创新,也是我答案里缺失的部分。当然道路非常重要,譬如可达性和实用性。它不仅意味着道路编制的技术性,而且意味自身对场地的感知。正如当你初来乍到华盛顿洲,因为有公园系统,自然地理和高效的网格,你可以通过公园系统进入城市,几乎不会迷路。在美国,你从不需要使用GPS。这对我来说太棒了。然而在欧洲,道路设计与城市设计及景观关系甚浅。工程师有自己独立一套逻辑。在欧洲,没有GPS导航,你将会寸步难行。

▲City maps of New York and Paris

美国城市道路肌理与法国城市区块道路肌理对比

安妮塔

米歇尔

文中图片均来自讲座视频截图,版权归主讲人所有。

讲座视频:https://www.youtube.com/watch?v=xbXd1iznH7I&t=4940s

Charles卸任讲座视频:https://www.youtube.com/watch?v=LKuA84LjZEs

END

推荐书籍

Inside Outside:Between Architecture and Landscape, Anita Berrizbeitia & Linda Pollock,2003

左:Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture, James Corner,1999

中译本《论当代景观建筑学的复兴》吴琨 / 韩晓晔 译,2008

右:Large Parks,Czerniak, Julia / Hargreaves, Goerge ,2007

作者介绍

郑安珩

华南理工大学风景园林学本科四年级在读

雷锋福利

欢迎添加“全球知识雷锋机器人”,邀请您加入知识雷锋粉丝群,由名校大牛作者坐镇,会不时分享学术资讯,欢迎进群交流!

景观栏目主编:高露凡

清华大学景观学系硕士 北京林业大学风景园林学士

雷锋执行主编:张晓艺

西安建筑科技大学大四

雷锋副主编:孙志健

东南大学大四

知识雷锋开通打赏啦!

所有馈赠将当日全部转给推荐人和作者

(可备注篇名/人名)非常感谢您的支持

往期回顾

建筑学

北美讲座

哈佛大学:

耶鲁大学:

康奈尔大学:

普林斯顿大学:

哥伦比亚大学:

Cooper Union:

纽约州立大学:

加拿大

英属哥伦比亚大学:

麦吉尔大学:

欧洲讲座

代尔夫特大学:

米兰理工大学:

佛罗伦萨大学:

AA:

Ricardo Bofill《放逐柯布的奇幻城堡——里卡多·波菲尔与永生纪念碑》北欧阿尔托大学:

ETH:

门德里西奥建筑学院:

瑞典皇家理工学院KTH:

亚洲讲座

东京大学:

京都大学:

新加坡国立大学:

澳洲讲座

墨尔本大学:

悉尼大学:

未来科技讲座

伯克利大学:

点击“阅读原文”,查看姊妹篇---哈佛景观系前系主任查尔斯卸任讲座《景观都市主义的终结?不,这是景观的历史,也是景观的未来》

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。