忠于自我,自由追梦,就是对扎哈·哈迪德最好的纪念

去年今日,扎哈·哈迪德溘然长逝。

此后一年中,对这位巨星光环下的女建筑师,AC君们开启了一次“重新发现”之旅:扎哈的师友、同窗、同事、客户、学生、合作者、青年学者,共16人,接受了我们的邀约和拜访。

北京、上海、广州、伦敦、波士顿、威尼斯,诚挚的交流,穿越在世界多个城市。反复沟通、审慎提炼,累计30多小时的采访录音,终于转化为14篇深度采访和3篇主题评论文章,共15万字,集结于AC《建筑创作》杂志最新刊——“谜题与追诉:扎哈的人生选择”。

我们试着用12个主题还原她的人生境况,勾勒一个不平凡的人生故事;不断变换流转的社会基调、严苛冷峻的困境和机遇、孤独焦虑中的坚忍和勇气……通过追诉那一个个闪亮的细节,一个真实生命的声情与温度,或许可以穿过重重迷障,以全新的方式被你重新感知。

16位受访人

确定本刊的英文标题时,AC君们钟爱这样的表述:“Pieces of You:Zaha’s Choices”。她的精神情感或许就是你身体里的一部分;她曾经面对的艰难与挑战,或许你也正在经历。每个人心中都有一个“扎哈”,每个人都是一个“扎哈”。你是否能如她一般,在喧嚣的众生之中,在迷宫般的复杂时代,勇敢地做出自己的选择?

Zaha Hadid © Gautier Deblonde

幽暗岁月中启程

1960-70年代的欧洲社会

1968年巴黎的五月风暴对法国乃至整个欧洲社会都造成了深刻影响,上图是巴黎学生在示威游行,摄于1968 年5月

奈杰尔·科茨:1970 年代末期,英国还在从70 年代初的大萧条中慢慢恢复,伦敦的建筑全都是黑色的,覆盖着1950 年代燃煤产生的煤灰。

1976年,性手枪乐队在卡纳比街。

1973 年,卡纳比街成为步行街,并竖起了‘卡纳比街欢迎全世界’的经典标志。

雷姆·库哈斯:那时整个社会依然保守,甚至仍然保持着维多利亚时代的风格。AA也完全是英国式的,就像个英式俱乐部。仍然有人抽着雪茄、穿着三件套西装,读着报纸——这是社会迂腐而冗余的一面。同时,社会还有另外一面,充斥着大麻和摇滚……

那时的伦敦基本上是滚石、披头士和卡尔纳比街文化的天下。那的确是一次了不起的青年文化的爆发,但是所针对的当时的社会背景却是最黑暗、最压抑、最萧条的.....

“黑雾”依然笼罩,形同现在的北京。

建筑梦想的摇篮

AA的教育与教学

AA 年终Diploma 9 终评,1983 年,由尼古拉斯·博雅尔斯基提供

刘延川:扎哈独立执掌Unit 9 的头一年,写给学生的教学大纲中第一个词就是加粗的现代主义。扎哈强调:当务之急是发展新建筑.....扎哈认为建筑师的角色改变造成了很多困惑,需要新的方向去刺激建筑师和城市之间进行对话。Unit 9 的关注重点是“使用内容”和“生活方式”,从未改变。

1985年,扎哈与阿尔文·博雅尔斯基(左一),在AA的香港peak 派对上©Valerie Bennett

尼古拉斯·博雅尔斯基:扎哈的教学风格最适合用她所塑造的团队氛围来形容。不过有时还不免狂风骤雨,因为扎哈前一刻可能还在怒吼、尖叫、哭喊,而下一刻就眨巴着长睫毛的大眼睛安抚我们......每天清晨,在她位于西伦敦的凯南斯缪斯的小房子里。我们经常要等她好几个小时,一遍遍地观看理查·基尔主演的《美国舞男》录像带,享用扎哈为我们烹制的咖喱鸡配伊拉克米饭。那种张力、强度和氛围,将我们带入了全新的领域。

现代主义的源头

至上主义画作与“社会主义”旅行

1983 年扎哈和学生们在从列宁格勒去往莫斯科的火车上©Brian Ma-Siy

雷姆·库哈斯:我第一次去苏联旅行是在1966年。当我见到那里的建筑和建筑师之后,便产生了成为建筑师的想法,确立了成为建筑师的追求。

1976年,现代主义已濒临死亡,没人对它感兴趣,而后现代主义正变得越发重要。因此,我们思索着如何让现代性的概念焕然一新,或是将它重建为一种值得信赖和投入的研究方向,于是决定要回到现代性的源头。在那一年的课程中,我们组织了一次去苏联的旅行,这也是扎哈第一次去苏联。

在苏联最有趣的事情在于,你必须完全放下防备融入其中。我们在白天去参观建筑、访问档案馆或是建筑师的家人,而到了晚上,我们会去俄国的夜总会,痛饮伏特加。

这趟旅行对扎哈的影响,同十年前那场旅行对我的影响如出一辙。所不同的是,20世纪60 年代我去那里的时候,苏联更加社会主义,很多20 世纪二三十年代的风云人物都还活着。十年后,他们都去世了。但是我认为,那里现代主义的基因依然存在着,这影响了我,也影响了扎哈。

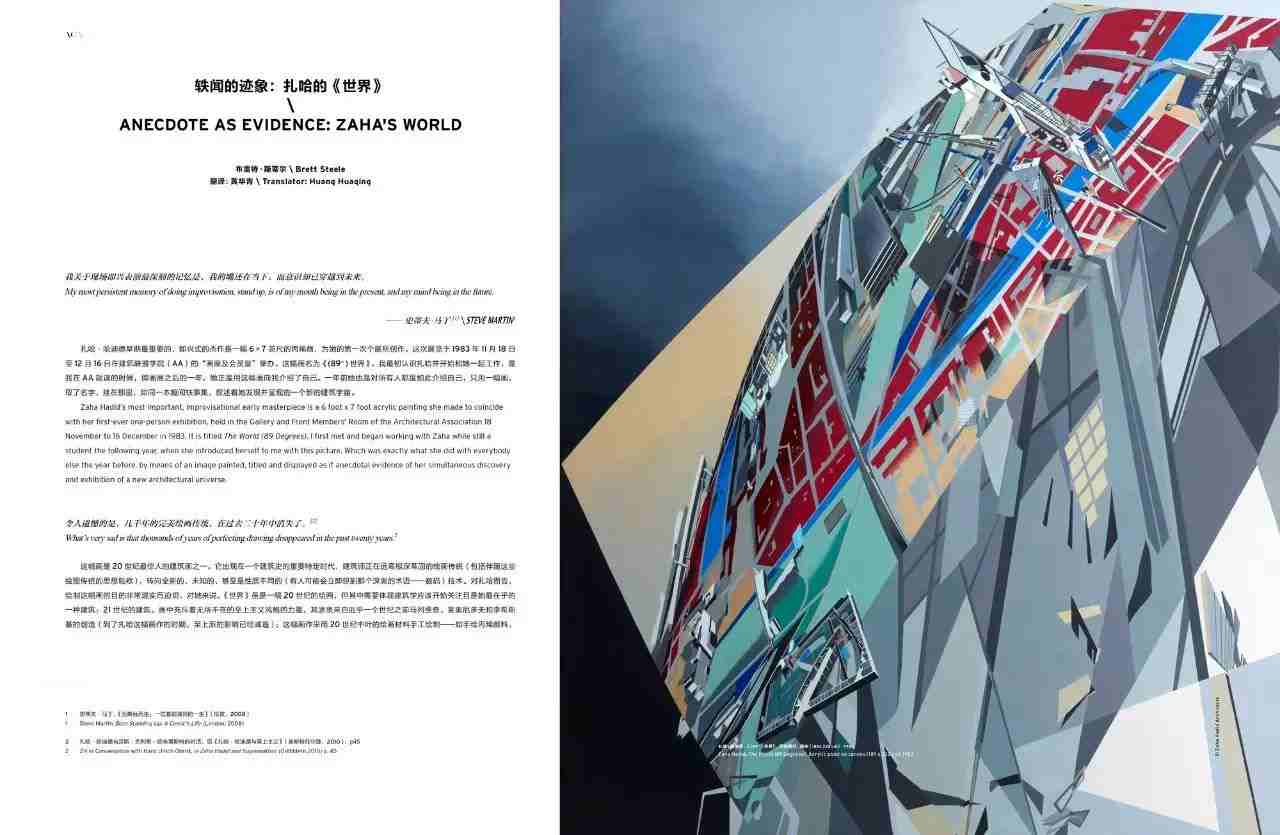

扎哈·哈迪德画作《89°世界》

我创作这幅画,是为了记录我当时在思考的内容。这也是我称之为《世界》的原因,因为这就是它对我的意义—一个至1983年为止我设计过的项目组成的世界。我原本认为这幅画的主题是它所展示的建筑,也就是我的早期项目。奇怪的是,多年后的今天再来看,我发现实际上是这些建筑之间的地面—那些塑造、建造和操作的地面本身,做为一个连续的表面,成为了我自彼时以来一项如此重大的课题。——扎哈·哈迪德,“近期作品”,建筑联盟学院的一次晚宴讲座,1997 年11 月25 日

布雷特·斯蒂尔:《89°世界》绘制之时,不仅预示了扎哈早期职业生涯的兴趣所在,也记录了一位单身、年轻、热忱的表现主义者,对老式、精英、以欧洲为中心的现代主义建筑教条的批判。……她发现学校处在一个狭窄的精致思维状态中,缺乏对战后英国建筑整体境遇的反思和考量。她对于这个学科的兴趣,从一开始就远不限于观察或沿袭她这第二故乡的现代主义遗产。

扎哈的绘画瞄准了现代主义建筑的三大支柱:几何、功能和理性。正是这一假想的三元结构的持续存在,使战后建筑在如此长的时间内,保持了表面上和谐稳定(在很多人看来甚至是正确)的建筑信仰和表现体系。而这一切,在扎哈自己投来的毫无兴趣的视线下,随着《世界》的出现被甩出窗外。

这幅画,无疑是一位最极端的航空建筑师所创作的,她可以很舒适地让身体在太空中随意翻滚和旋转,……最常见的建筑设计惯习是:为了安全达到目的,简单地绘一条路线或是撰写一种理论,但她对这种稳妥的方式十分抗拒。这幅画通过将建筑师融入画面的视野,无声地呐喊出它的异化效应。……这幅画最奇特的效应之一是:悬挂时,如果底边紧贴地板,其大小接近一扇普通的门,而这扇“门”似乎是在挑战人们迈过门槛的勇气。

蓄势待发

ZHA的初创岁月

扎哈·哈迪德建筑师事务所办公室曾是一所学校

帕特里克·舒马赫:在刚刚进入扎哈工作室的那段时间里,我曾一度很羡慕清洁工,他们没有任何压力,只要认真打扫几小时,肯定是会打扫干净的。相反,我却完全不能确定我的工作与努力是否有好的结果,这很让人抓狂。我当时多么希望自己是个清洁工,这样我就能明确知道到底何时才能完成我的工作。

当时我对自己的职业道路没有明确的规划。我的初衷是在工作几年后出去独立门户,但最后我一直没有离开扎哈的事务所,这是我职业生涯的全部。

1990年代的扎哈事务所© Thomas Mayer

大桥 谕:1987 年,我订了张单程机票,80美元,从纽约飞往伦敦。事务所位于一幢老旧的小学校舍里,只有一个面积很小的工作室,我们把它叫做9号工作室。在20世纪80年代并没有太多可建的项目,我们规模又很小,只有5-10人。没有电脑,为了展示和沟通设计想法,全靠绘画。工作室里很冷,天花板有8米高,所以那个时候我们都是戴着手套画图。

第一次完成建造

维特拉消防站

维特拉消防站© Christian Richters

帕特里克·舒马赫:维特拉消防站将实用功能性的考虑置入严格的形式框架的做法,意味着强有力的美学意图。然而,就建筑的终极意义而言,这种形式创作与呈现催生出的美学作品,同样具有实用性。我们也需要通过设计反映出一个事实,建筑的社会意义是为社会互动、交流提供直观的视觉构架,这点在建筑设计上必须明确。

历时四年半——两年设计、两年施工,维特拉消防站终于在1993年建成,而且非常成功。尽管只是一个非常小的建筑,但这个项目开幕的时候,菲利普·约翰逊不远万里从美国赶了过来。我感到震撼而又惊讶,因为眼前的建筑看上去比我想象中的要大得多。我们也曾犹疑、彷徨,但维特拉消防站的建成终于让我们释怀,确信我们的设计是可行的、有意义的,证明了我们的作品是精心设计的、具有实用性的、同时也呈现出了我们理想中的样子。从这个项目开始,我们更加自信可以通过图纸与草图来预想和模拟建筑的效果。

维特拉消防站© Christian Richters

潘岩:作为第一个落成的建筑项目,它展示了令人惊叹的成熟性。这种成熟性主要体现在,虽然通过这个建筑扎哈有很多话要讲,但是它绝不是建筑理念的空洞的扩音器。它具有一个建筑自身的生命,所谓理念牢牢地隐藏在材料、空间、功能组织格局(program)这些建筑的显性议题之后。就像一个成熟的导演会让每个演员淋漓尽致地发挥到极致,而不是让他们如同木偶一般执行导演对一颦一笑的预期。这使扎哈与一批20 世纪七、八十年代的前卫建筑师(这个名单显然包括伯纳德·屈米、彼得·艾森曼等人)从本质上区分开来,也使人们相信她不仅是建筑思考者,也会是伟大的实践者。

波折与成熟

90年代的屡败屡战

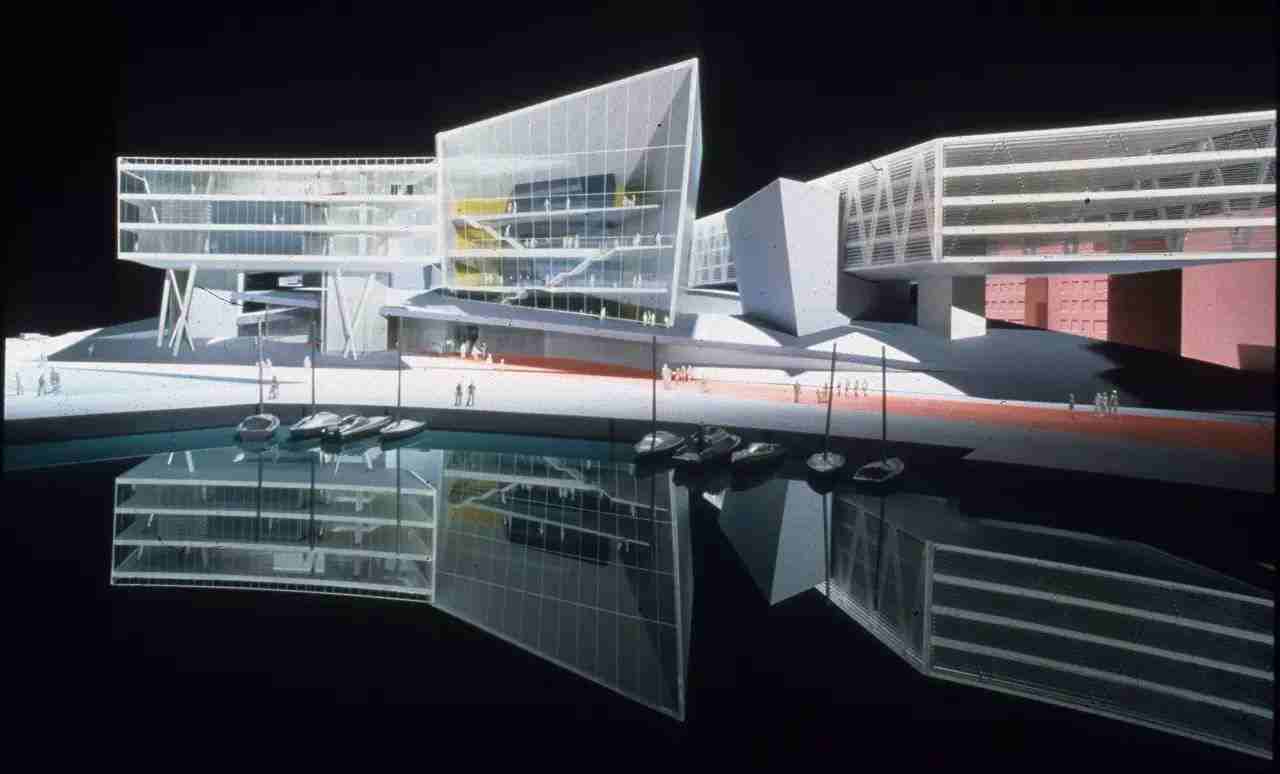

卡迪夫湾歌剧院模型©ZHA

帕特里克·舒马赫:“20 世纪90 年代的大部分竞赛我们都没赢。可能对于业主而言,那些设计都过于超前或夸张,建造难度大,所以我们输掉了竞赛,而且是输得一塌糊涂:在维多利亚与阿尔伯特博物馆扩建我们输给了丹尼尔·里伯斯金;在马德里皇家收藏博物馆竞赛我们输给了Mansilla + Tuñón;在索菲亚王后国家艺术中心博物馆扩建上我们输给了让·努维尔;然后又在蒙特利尔的魁北克国家书馆输给了帕特考;在芝加哥伊利诺伊斯理工大学新校区中心上输给了库哈斯;在多哈伊斯兰艺术博物馆竞赛中输给了贝聿铭……….

对于我个人而言,当年只是一个年轻建筑师便能与著名建筑师们合作,很令人兴奋。但是对于扎哈却不是。项目被迫中止对她来说非常煎熬,特别是卡迪夫湾歌剧院项目。扎哈非常非常失落,但是我们还得继续工作,参与更多竞赛。

到了90年代末期,我也开始希望能获胜并最终建成。1999年,我们赢得了位于辛辛那提的罗森塔尔当代艺术中心和罗马二十一世纪艺术博物馆(MAXXI),一年之后又赢得了沃尔夫斯堡的费诺科学中心。我们有意简化了这些设计的几何形态,使其更合理化。我太希望能赢了,不仅能赢还能最终建成,这点很重要。这也是扎哈一直所希望的,而我是在这个时期才终于有了“建成”这个强烈的愿望。

很久之后,直到近期的项目才又呈现出10年多前那些失败的竞赛设计里尝试过的流动性与复杂性,例如东大门设计广场,以及位于巴库的阿里耶夫文化中心。

中国机会

广州大剧院

广州大剧院 ©Iwan Baan

帕特里克·舒马赫:广州大剧院是ZHA第一个将早期实验中那些复杂几何形付诸实现的建成作品。彼时,中国愿意为新颖的建筑设计冒险。这个项目为我们带来了很高的公信度和知名度,但在中国,我们没有赚到什么钱。我们始终对中国所给予的大量宝贵机会抱有感激,并且会尽全力为这些项目呈现出最好的设计。

余穗瑶:选择扎哈的方案并非因为她的名声。当时的广州,从政府、建设方到市民,都有比较开放的心态,愿意接受国外的新鲜事物。我们当时有竞标方案的大展览,市民们都非常热情地参与投票。从领导层到老百姓都比较接受这个特异的建筑形式。

尽管我们与扎哈团队存在很多分歧,但在这个项目的总体设计风格上,我们的观点是一致的,要维护扎哈方案的完整性。我们代建方与国内设计团队观念一致,积极推进。有效的把握好设计风格的完整性也是本项目成功之处。

黄捷:对于我们来说,当时有机会做这样一个项目,大家都非常愿意参与,所以不计得失、不计成本。当时我们建筑专业、结构专业的年轻设计师,面对这种世上无章可循的复杂建筑,都觉得对自己的人生来说是一次机遇和挑战,带着一种“无知者无畏”的劲头,虽然没有经验,却兴奋地投入其中,并为之日夜奋斗。

何鹰:对于剧院这种公共建筑的运营,好的建筑设计就保证了成功的一半。广州大剧院获得诸多荣誉当然不只是外观新颖别致,剧院的声场也非常出色,很多艺术家和表演者都反馈广州大剧院的声场特别好,总惦记着还要再回来这里演出。

从运营的实际细节上说,最容易出问题的是卸货口。广州大剧院的两个卸货口,从来没发生过这样的问题,实用性特别好。

扎哈和大桥 谕在北京银河SOHO的揭幕式上交谈©王祥东

大桥 谕:我不知道扎哈对中国的项目是否失望,但是倘若所有方面都以完美的质量完成的话,那会是最理想的状态。通常这是不可能的,哪怕在发达国家也一样。

雷姆·库哈斯:广州歌剧院是一件英雄式的作品,它的施工质量诚然不尽完美,但正是那样不完美让我深受感动。很明显它已达到了另一个无法企及的高度。

扎哈是一个非常勇敢的人,她的勇气于其所做的一切都一以贯之。当然,这样做事最后的效果也会时好时坏。但是,如果考虑到客户的影响、政治环境的影响、造价预算的影响,你会发现根本不可能在建筑实践中始终如一。因此当你以这样的现实主义态度来看待她的作品,就会发现她的职业生涯是一场无所畏惧、永不停歇的实验。

荣誉、困扰和改变

普利兹克建筑奖

扎哈·哈迪德的普利兹克奖获奖感言:正如密斯·凡·德罗所说:“建筑是一个时代的意志,生活,变化,新的特质”,我认为,我们这个时代的新特质是新的社会复杂程度。再没有简单的公式了。再没有全球性的解决方案,复制也将销声匿迹。我相信,当代生活的复杂性和动态活力,不能被放在古典学说的简单的柏拉图形式中,现代风格也无法供给足够的表达手段。与现代早期的社会活动相比,我们必须处理更加复杂和多层次的社会图景。因此,我的工作一直致力于扩大城市研究者和设计师可使用的创作技能库,以应对这种复杂性的增加。其中包括,在空间和构造的建造中,去尝试组织、表达动态的过程。开始时的抽象感和陌生感是不可避免的,那并不是个人意愿的标志。一直以来,我关注的核心是“组织”,而不是“表现”。

帕特里克·舒马赫:我刚来时事务所只有4 个人,21 世纪头几年是40 个人,从2003 年到2008 年,我们从40 人发展为450 人。公司扩张其实正是我所主张的,我们沉醉于这种过山车般的体验,所有事情都那么迅速与激烈,但扎哈却对此有点担心。

我们不是很挑剃,基本上会接受每个客户。

潘岩:很难想象在短短的几年里,扎哈从建筑学者到顶级国际事物所创始人的道路上,需要学习、面对、穿越多少个层面的商务谈判、项目管控、设计质量控制、建造管理、国际公关……作为以AA 这样的象牙塔为基地的建筑学者,如此众多不需要考虑的繁琐事情,对于一个这样级别的事务所而言却是最普通的日常。风格化就成为支撑这样巨大挑战的合理性选择。

马岩松:她得了普利兹克奖。这意味着什么?意味着重大的转折点,她突然变成了一个被主流市场追捧的建筑师。同时,她也面临一个重大的抉择:她是否要改变。她的机会突然多起来,甚至公司内部有些团队很少有机会和她交流项目。当时,最大的争论就是,是否要有选择的做项目。

她被偶像化了以后,很多人对她的作品只有粗浅、表象的认识,而为她工作的人往往很容易去迎合外界对她表面化的定义,她的公司里有一部分人就有这个倾向。

奈杰尔·科茨:在过去十到十五年间,他们的事务所项目众多。当你同时有两百个项目时,你的作品就会丧失前卫的锋芒。这是不可避免的....他们目前所面临的困难之一,那就是如何将扎哈的DNA 植入当下的一切,同时又保持真诚。

东西方文化的勇者

不同价值观的碰撞

阿利耶夫文化中心© Iwan Baan

李世奇:扎哈经常在政治层面遭到质疑,在阿利耶夫文化中心这个项目上,有人指出该项目当时拆迁引出的争端以及极高的成本等问题,并尖锐地提出:ZHA为什么要为独裁者服务?

雷姆·库哈斯:对于政治和扎哈的项目的关系,重要的是牢记她的阿拉伯背景。

在我看来,西方在很大程度上导致了阿拉伯世界的崩塌,他们要为当今彻底混乱的局势和难民等问题负责。然而他们却要求像扎哈这样的阿拉伯裔按照西方所认为的政治正确的方式来行事,要求她不能在那些没有民主政府的国家做项目。

这就是我十分看重她的政治角色的原因,她以阿拉伯人的方式,大胆主动地选择自己的政治倾向以及参与项目的地方。如果听从了西方的价值观,那么我也就不该在中国做项目。西方世界的虚伪是个严重的问题,他们一方面在摧毁西方之外的世界,一方面又要求所有人都采取政治正确的姿态。

就这一点,我也觉得扎哈尤为不可替代。

马岩松:不能简单地说扎哈代表西方,我一直强调把她当成一个个体。除了她作为艺术家的态度,她的思想反映到她的作品里还有一种自然。她那个时期的建筑师都在努力打破旧有规则,结果往往是得到一个破碎的世界。但她不一样,她想建立一个和谐美的世界,她的作品不是支离破碎的。她的有些作品是有意识地编织进城市的大环境或自然环境中去的。

李世奇:在ZHA工作的8年,我希望我做的这个项目是她职业生涯的巅峰作品之一,代表了她有生之年最好的水平。我也希望扎哈在天之灵能再去巴库的阿利耶夫中心转转,看看是否我们为她完成了她最好的一栋楼。

“明星”?

糖果还是毒药

扎哈在银河SOHO开幕式上© 王祥东

奈杰尔·科茨:她在这一路上确实丢失了某些东西。她已准备好,放弃一些最原初的创造热情,而成为一个由广阔世界包围的贵妇。

谢小凡:作为第一个获得普利兹克建筑奖的女性我觉得她很神秘,近距离接触,第一印象是她的高傲,但这没有影响我们之间的交流。

帕特里克·舒马赫:无论如何,在整个职业生涯中,她的思想与行为让她一直都是明星,特别是在库哈斯发现并且大大鼓励她的才华之后。但是,她一直很谦卑,从不在意与自己交流的对象是否是所谓的成功人士,她总是一如既往地真诚对待。

阴杰:大多数人看待扎哈都是以粉丝崇拜偶像的方式,就像看电影演员和明星,常常有距离感。对于每一位大师,我们往往都会提前对大师做出预判。但是与之合作以后,才会发现也许所做的预判绝大部分都是错的。

中国国家美术馆概念方案© ZHA

谢小凡:在国家美术馆竞标过程中,我对扎哈说,银川美术馆的形象和你的方案太接近了。她没有反驳我,她觉得这是一个事实,或者在她心里有这样一种感觉:你还没有看懂我,你还没有理解我。

在明确地知道业主方两位关键执行人的态度后,她知道自己要注定牺牲了,但仍决定陪着我们和其他两家事务所走完方案投标的全过程,样板段的制作也仍然深入到细节,力争完美。她是一个很有操守的人。

马岩松:被妖魔化的她,内心其实一样有脆弱和孤独的一面。一方面,建筑师要用作品立足;而另一方面,在以男性为主的建筑世界里,她作为女性建筑师很艰难。她其实是需要通过发出声音来给自己撑起一个保护伞,说话要比较刺激,跟环境要格格不入,似乎才能更好地保护自己。”

奈杰尔·科茨:她出席了很多公众场合,她得到了一切可能的嘉奖,她可以在一定程度上配合扮演别人希望她扮演的角色,但从她不易察觉的敷衍表现中,还是会感觉到她对自我的忠实以及敏锐的批判。

在私下里,她最喜欢的事情莫过于和女性朋友们—那些从小一起长大的朋友或是之前的学生一起,愉快地聊聊八卦。

她或许是世界上最出名的建筑师了。如此这般的声誉无疑也有其缺点。这意味着你始终都处于监视之中,一切都被提前安排好,你的时间完全被其他人的需求所占满。我想她去世得如此突然,就是因为她已经筋疲力尽了。

雷姆·库哈斯:我要说,当今建筑界最恶劣的毒药就是“明星”这一概念。

无论你怎么评价他们,无论你怎么看待他们的作品,他们都不是麻木不仁之人,他们都不是那种对建筑使用者的福利漠不关心之人,也不是那种对我们所处的整体环境无动于衷之人。我认为“明星建筑师”这个词是一剂毒药,应该从建筑界中驱除出去。

必败的建筑师

政治话语中的建筑设计

伊拉克发行的750第纳尔邮票,日本国家体育场方案出现在背景中

帕特里克·舒马赫:在日本国家体育场中,我们把热情与精力毫无保留地投入其中,但结果却是整整两年的努力全部付诸流水,同时还损坏了我们的声誉。我们一次又一次的尝试沟通尝试,却没有任何作用。可能在这个决策的背后是一种讳莫如深的民族主义吧。这个事件的确对她造成了非常非常深的伤害。这是我们所受到过的最大挫折与打击,对扎哈尤其严重。卡迪夫歌剧院也是很大的打击,但远不及这次。

雷姆·库哈斯:我们必须理解的很重要的一点是,建筑师很少能决定他们所工作的境遇。

就奥运会的项目来说,有很高的紧迫性,需要满足不同团体的需求,混杂着政治利益,众多的国家和国际组织需要就特定问题达成共识—这样的压力是常人无法想象的,非常折磨人。因此,我觉得敢于尝试就很不错了,会失败也几乎是很自然的事情。我想在扎哈身上发生的就是如此。

@Du Kai

帕特里克·舒马赫:当代建筑中的确有很多毫无章法、真正奇怪的设计,要把这些无价值的项目与真正严肃的作品区分开并不容易。

“奇奇怪怪的建筑”这个标签不是指向我们的,它也不该是指向我们。我们的作品并非随心所欲,而是建立在理性原则之上的,并且不断追求理念的发展与进步。这就是为什么设计通常会看上去不同寻常。当然,我仍然想在每个新项目中尝试一些新的设计,这可能意味着我要冒着被冠以“奇奇怪怪”的危险,以及设计被否定的风险。

雷姆·库哈斯:建筑深刻地受到政治因素的影响,CCTV 总部大楼就是个典型的例子。

在开始CCTV 项目之时,我必须在参加纽约世贸中心重建竞赛与在中国参加CCTV 竞标之间做出抉择,最终我选择了中国。讽刺的是,我们设计CCTV 总部大楼的初衷是为社会主义国家做一座建筑,因为这是一个社会主义国家,这座建筑放在世界的其他任何地方都不可想象。然而今天,政府却认为这栋大楼是国家西化的一部分。这种误解如此之深,以至于我根本不知道应该从何开始纠正或如何辩解,甚至也不知该向谁解释。

年轻人与未来

我们到底要向扎哈·哈迪德学习什么

潘岩:什么是她认为重要的?—“自由”

“扎哈是一部与我们完全不同构造的相机,在我们眼中的24 帧、遵循透视法、定格投射出的世界,完全不适用于扎哈,她能够捕捉到一般技术理性之外、24 帧之间、一个一个对于其他人而言茫然无知的神秘世界,这神秘世界对于我们来说高深莫测,而对于扎哈则是最为实在的必然。”这种必然,刺破现实世界看似合理、逻辑严密的虚幻帐幕,将我们引入真正的自由和解放。

马岩松:有些人对我有好的评价,是因为他们认为我作为扎哈的学生,承袭了她的衣钵,而不好的评价也是同样的理由,他们既不懂扎哈也不懂自己的文化环境。

老师对学生的影响肯定是长远的,我最欣赏她的地方也是对我影响最大的,即她是一个忠于自我的艺术家。

真正能有长远影响的是扎哈这个人所代表的文化和精神,而不仅是她的作品。她从哪里来的,她曾处于什么状态,她跟她的文化的关系,跟她同时期的人的关系,扎哈如何与至上派产生了联系,她受谁的影响,她的爱与憎,她面对什么恐惧、面对什么紧张,她在什么时候怀疑自己……我们也会发现自己的生活也处于某种文化环境中,也许我们也正经历着扎哈曾经的困境,而且必须做出抉择。我们也会质问自己,真正的我是谁,我的根和未来在哪里……

年轻的建筑师就应该关注到这一点,坚定自己的初心。想想看,不光是建筑师,所有那些影响到你的艺术家、电影、音乐和文学大师们,改变他们的是什么?其实也都是他们前辈的故事。知名的或是鲜为人知的,打动了他,影响了他。一代代人就是这么传承和延续着,最终积累起一种力量。

谜题与追诉:扎哈的人生选择

《建筑创作》2017年第1/2期总第194/195期

扎哈·哈迪德纪念专辑(下)

http://t.cn/R6CkQwb

或复制淘口令后打开手机淘宝

【AC建筑创作2017第1/2期 扎哈 哈迪德纪念专辑(下)】http://c.b1wt.com/h.Vojxzw?cv=4ApoMH7jyO 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息,打开手机淘宝¥4ApoMH7jyO¥

4月15日前下单

送扎哈·哈迪德主题纪念册

内页预览:

扎哈·哈迪德纪念专辑(上)现已发售

长按二维码购买

▍ AC建筑创作,微信号:archicreation

值班AC君:Tommy

▼AC最新刊▼

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。