李雪琴上《男人装》和王思聪有啥关系?

平均阅读时长为 2分钟

非非马FM

Femisnist Talk

因为新家装修进入收尾阶段杂事太多,以至于两周未更新,今日抽空一并说说两个“热点”:李雪琴上《男人装》拍所谓“性感照”,以及更早一点的,“葱油饼”事件——经22岁女网红孙一宁曝光聊天记录后,王思聪又油又有病的绰号‘葱油饼’裸奔于全网。

这两个事之间,看似八杆子打不着关系,但其实还是有点关系。

1.

将“自嘲”内化成了自己底层操作系统的李雪琴曾经说,她拥有的不是影响力,她说,“我就是一个热点。”

显然,她低估了自己的影响力。

在上《男人装》拍所谓性感照之前,她曾用自己性感的智商与才华,鼓舞了很多所谓外形普通的女孩——女人的性感不是只有一种。女性的性感,可以被重新定义。

然而,一组配合《男人装》视角所拍摄的所谓“性感照”,却在瞬间将“女性性感的定义权”拱手出让。在我看,这比李雪琴这组露沟性感照是否真的性感好看、是否真的适合她自己,重要千百倍。

2.

我很喜欢、也很欣赏李雪琴,但是,在上《男人装》这件事儿上,我的态度很鲜明:反对。

为什么?

多年来的媒介训练,早已让我对《男人装》这样的杂志充满警惕。

3.

《男人装》的“母刊”,是畅销全球的男性杂志《FHM》(原名《For Him Magazine》)。2004年4月23日起,以《男人装》之名在中国内地发行上市。

《FHM》原产英国,有多国版本,是国际上销量最大的男性杂志之一;内地版的主管单位则是大名鼎鼎的时尚集团。创刊后,《男人装》即因内容风格热辣被称为“中国版的《花花公子》”。

在国际媒体界与学界,对《FHM》、《花花公子》这类男性杂志,大家基本还是有共识的:全然的男权中心视角。

它们所展示的女性是被严重物化的(objectification),以造型所谓性感热辣的女模特和明星为主。FHM镜头下的女性,是达成男性性愉悦的对象,而并非日常生活里男人会选择作为妻子、女友的对象——对后者,男人通常至少会带有一些respect。

这些居于男性凝视下的性感封面女郎,身材共同点是丰乳肥臀细腰,姿势共同点是带有强烈性暗示的“撩人”与“诱惑”。

而为了强化与固化这单一的“性感”标准定义,《FHM》推出了它著名的“100 Sexist Women”评选榜,每年都要来一回。

制榜/颁奖,素来是获取话语权力最有效的方式之一。

谁掌握了制榜/颁奖的游戏规则定义权,谁就握有话语权以及随之而来的巨大影响力。

这就是为什么那么多媒体——不论是高端严肃的,还是庸俗小报小刊,都爱搞各种榜单评选的深层原因。

一本杂志,从来不止是一本杂志那么简单。

4.

以《男人装》之名行销中国内地的这本男性杂志,在“精神内核”上几乎全面继承了国际版的“性感热辣风”,虽然看上去比各种国际版以及台湾版的《男人帮》好那么一点,但依然是百分百的男权中心视角。

台湾版《男人帮》的封面风格,可以说非常“直白”了。

早年,黄圣依因为私自上内地版《男人装》拍摄充满性暗示味道的照片,与经纪公司(周星驰的星辉公司)发生了激烈冲突。不得不说,在把握媒介属性方面,周星驰显然才更老道。

在大量呈现女性“性感热照”之外,《男人装》不断试探审查的底线与边界,将各种“尺度”推到了允许范围内的最大可能性。但是,公众可以免费订阅的《男人装》微信公众号,仍于2017年6月被封停。

而内地版《男人装》与国际版《FHM》、台湾版《男人帮》最大的一个差别是什么呢?

你很少看到国外的大牌女星“主动”上《FHM》封面(封面女郎大部分以女模特为主),上台湾版《男人帮》封面的也大多是性感女模特或者不那么知名的女星——但到了内地版《男人装》,你会看到封面女郎经常是女明星,而且不乏一线女星,像章子怡、赵薇、周迅、范冰冰、李冰冰、赵丽颖、莫文蔚、蔡依林、小S等等,都上过它的封面,有的还不止一次。

我分析,很可能正是因为“女明星们都上过”,甚至包括章子怡、周迅、宁静这等若干影后加身的“实力咖”都上过,于是,北大新闻传播学院广告专业毕业的李雪琴,对上《男人装》这事儿也就没那么“警惕”了。

李雪琴的工作室将她拍《男人装》的幕后花絮作了个视频,发微博时的tag就是“李雪琴学做女明星的日常”。

5.

李雪琴(乃至那些女明星们),当然有选择上《男人装》的自由,也当然有向公众展示自己身材曲线以及所谓魅惑一面的自由;但问题的核心在于,这并不仅仅是一个女网红单纯地拍一组“性感照”这么简单。

它,不止构成了一次“热点事件”,它是有社会影响力的。

脱胎于“母刊”《FHM》的《男人装》,有根生的男权基因,它对女性/星的一贯刻画风格,众所周知。并且,它一路都在固化非常单一的、关于女性“性感”的定义。

正因为有这种掌握了定义权的“自信”,《男人装》才会用犹如终极裁判者的口吻宣布:“李雪琴,就是性感的。”

字面上,《男人装》看似在主动延伸“性感”一词的“内涵”,称李雪琴:“那是一种字里行间的性感,一言一行的性感,有内而外的性感。”

但问题是,你不能光看它怎么说,还得看它怎么做。

如果真尊重李雪琴“由内而外的性感”,就绝不会按照固有的“性感”套路提供那样的服装,并让她做出那样的眼神与姿势,也不会把她的身材p得跟另一个人似的。

让李雪琴自嘲被捆成了蛤蟆的“绑带装”,来自哪、又意味着什么,我猜不需要我多说了——

在这里,我也真想对略琴说一句,“自嘲”诚然是一种幽默的方式、解构的武器,但在这样的道具服装面前,也要自嘲“人家衣服是好衣服,我不是好人儿”,甚至,“我不是一个好蛤蟆”,实在无必要。

我不能代表别人,但我自己的确很不享受于李雪琴为观众“贡献”这样的“梗”。

而让李雪琴展露那种柔弱无助的眼神、做出跪地仰望的姿态,对不起,我真心看不到一丝“性感”,我看到的只有FHM这类男刊一贯的对女性的“俯拍”、“凝视”,是赤裸裸物化女性的男权视角。

镜头本身即是语言。

镜头采取怎样的机位,本身即是内容的重要组成。

这桩拍摄事件,非要从李雪琴是否有权力展露性感一面来解读,我是断然不赞同的。

《男人装》镜头下的李雪琴,身材也按照某种性感标准,遭遇了严重失真的p图。

6.

我前面说了,一本杂志,从来不止是一本杂志那么简单。

我自己学新闻传播四年、做职业新闻人十年,深知大众媒介对于社会的影响力,对社会主流意识形态的塑形作用,包括了两性对性别角色与两性关系的认知,包括男性对女性的态度。

从报刊到杂志到影视音媒介,到公开发行的出版书籍,曾经,这些大众媒介就是社会主流意识形态塑形的最主要“工具”。

FHM用它“专一”的标准界定着何为性感女郎(sexually desirable woman)

而到了今天这个自媒体崛起的时代,传统大众媒介与个人KOL互相渗透结合,更形成了一种合力作用。

也所以,李雪琴上《男人装》的行为,成为了一次破圈性事件、社会效应大大突破了《男人装》原先的辐射版图。

Again, 这不只是一次“热点”而已。

7.

《FHM》、《男人装》对女性的物化、对女性性感标准的男性霸权式定义,它所倡导的性别观、两性观、甚至包括对所谓“new man(新男性)”的引导塑形,并不能因为这次拍的是我们普罗大众都喜欢的草根偶像李雪琴,就可以被选择性忽视。

好,话讲到这里,可以来说说,李雪琴上《男人装》与王思聪到底有啥关系?

很简单,《FHM》、《男人装》的典型目标读者就是王思聪这样的男性——不是说像王思聪这般有钱的新贵,而是如王思聪般男权思维根深蒂固。

一方面,这类杂志为“王思聪们”服务——据百度百科,《男人装》开宗明义就是要做“男人的真性情杂志”,它填补了(中国内地)男性期刊市场的空缺,也填补了(中国内地)男性心理需要的空缺。

另一方面,“王思聪们”之所以“成为王思聪”,这类杂志的“价值引领”,也“功不可没”。

在王思聪自己出钱炮制的选秀节目《Hlello,女神》中,同时充当评委的他,刻薄起女性的长相身材来,带着浓浓的皇帝选妃般的优越姿态。最后,这档节目因为低俗拜金被下架。

曾经有西方媒介研究者如此形容《FHM》所倡导的“New Men(新男性)”标准:

- egotistical(自我中心的、任性的)

- philanderer(花花公子的)

- enjoy spending money(乐于消费的)

- love sport and alcohol(热爱运动与酒精的)

- love playing with “toys”(喜爱“玩具”的)

一直以来,FHM这样的杂志,毫无兴趣掩藏自己的male dominance(男性霸权)视角,它们通过对女性的物化、客体化、性工具化(尤其是对男性的性臣服),持续地将女性置于男性的附庸从属地位。

“铁打的王思聪,流水的网红”,并不是独属于王思聪的个别现象。王思聪对女性的不尊重、凌驾式的优越感,也不是独属于他的个别现象。只不过,他的做派被“极致的金钱力量”极致地强化与放大了。

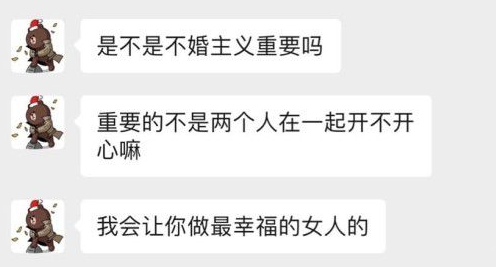

在王思聪看来,女人的幸福,是男性给予的。而他,正蜜汁自信地认为自己拥有让女人“最幸福”的能力。

女人,是后天形成的;男人,也同样是后天形成的。

有人说拒绝王思聪的孙一宁显示了一个全新她时代的来临,认为姑娘们已经变了,王思聪们却还没变,当时我就认为这话说得有点早,因为,从没有什么革命,尤其是观念上的革命,会“速成”。一点新、一点旧,在新旧冲突中曲折前进,才是常态。

你看,连北大新传毕业的李雪琴,都会毫无警觉地,就被《男人装》给“框”进了它的“性感套餐”之中。

8

任何人当然都没有权力要求李雪琴必须不能上《男人装》,不能拍这种所谓的性感照,但是,人们有权、更有必要对此事件提出自己旗帜鲜明的批评态度。

这并不是一些言论所批评的“另一种言语霸权”,或“另一种观念霸权”,也绝不是我们在试图限制李雪琴的个人选择自由。

“李雪琴个人有权力选择上《男人装》”,并不能抹杀掉这个事件中非常核心、本质的那部分。

在女权运动进行到这个阶段,有一种论调开始流行,“真正的女权,是女性有权力选择做她任何想做的事情”。这,似乎正变成一块万能的“说辞”,或者说,“遮羞布”。

然而,这话在我看来,却毫无意义。因为,它彻底消解了所有批评与运动的价值和意义。在这句话面前,任何观念、任何行为、任何选择,都被“正当化与合理化”了。

它看似秉持了一种“全面”的包容性,正确得不能更正确,实则否定了“批评”本身的价值和意义——某种程度上,“批评”的价值,正在于“批评”本身。

此外,它还掩盖了一个认知陷阱:

很多事情(比如是否做家庭主妇,比如审美打扮),看上去是“我在主动选择”,其实不过是某些观念已经内化成了我们的底层操作系统——我们并非是出于真正的个人主体意识在选择;真正决定我们选择的,其实不过是我们意识最底层的“集体无意识”。

9.

最后一点,我想说的是,在一个被各种媒介包围的时代里,我们所有人其实都还是需要一些媒介素养的,也最好都接受一些信息辨别训练。

大众媒介,并不因为它们掌握着信息采集与发布的渠道而天然具有权威性。

对媒介的警惕心与批判性思维,在任何时候都需要。

如果我们都能认识到《FHM》、《男人装》这样的杂志如何刻画女性,如何刻画男性与女性的关系,其实会影响到整个社会的性别意识,性别关系及其背后的性别权力关系,你才可能真正挑战它、改变它。

缺乏警惕与批判的awareness,可能就会觉得,这不过是一个想要体验女明星日常的女网红,尝试拍了一组性感照而已。

其实,并不是“而已”这么而已。

那么,你怎么看这件事儿呢?期待交流。

谢谢阅读。

非非马

媒体人出身,而立之年赴英攻读电影研究硕士,后为著名文化国企英国子公司创始人、总经理。现事写作和中英文化交流。

个人微信号:feifeima778。

- 更多文章

欢迎关注非非马FM

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。