她书单|复旦网红教授梁永安聊《从零开始的女性主义》(上)

这是由三个从事媒体与出版业的women一起经营的女性读书圈。

荐读好书|作家专访|书评书讯|文化动态

今日荐读:

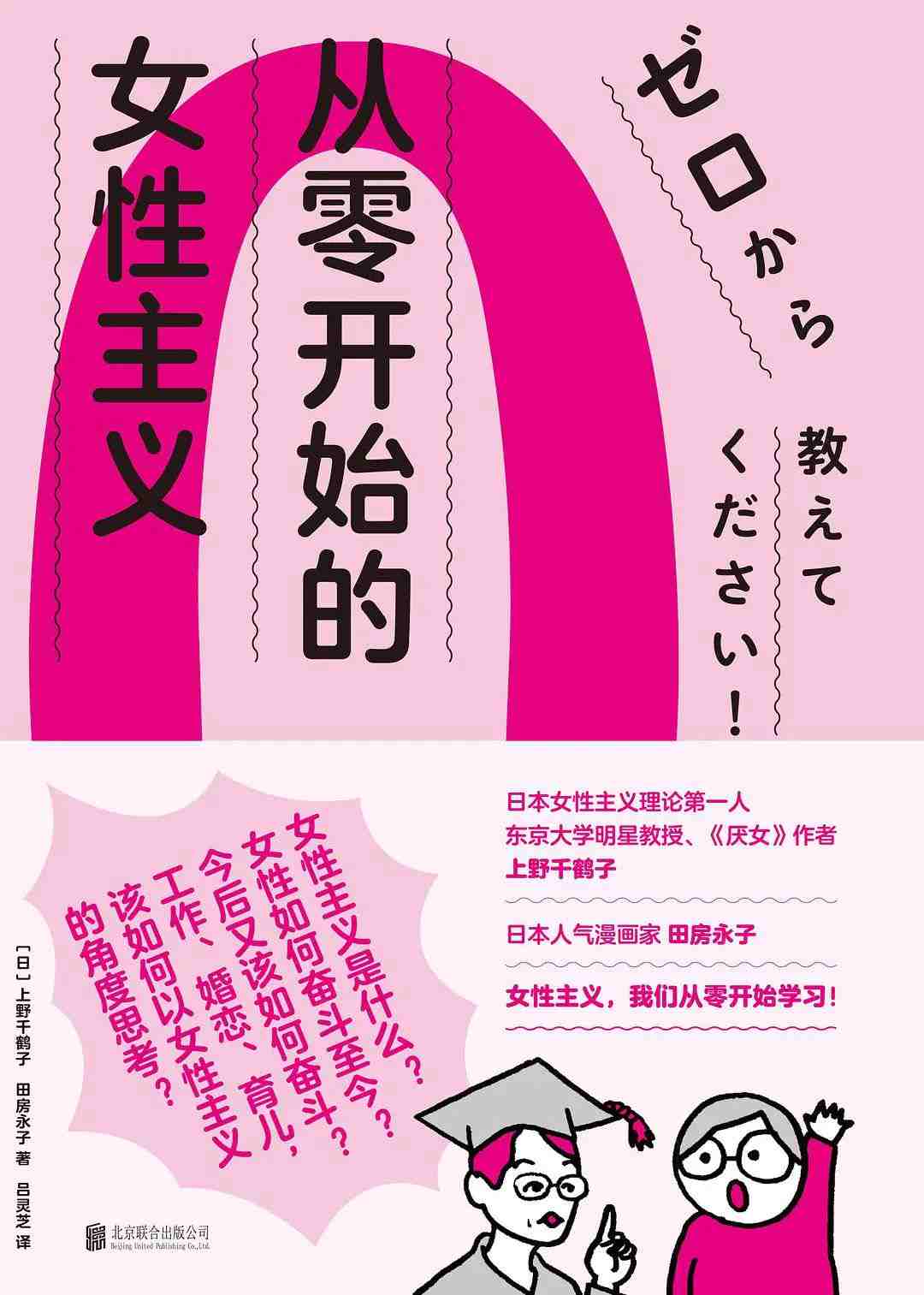

《从零开始的女性主义》,上野千鹤子著,豆瓣评分8.7

主编导读

日本学者上野千鹤子近年来在中国特别受到关注,2019年4月她在东大入学仪式上的演讲提出“女性主义绝不是希望女性像男性那样为人处事,让女性变成像男性那样的所谓的强者这样的思想,女性主义追求的是一种身为弱者也能受到应有尊重的思想”,这句话也让一些女性感到不适——这不直接承认女性是弱者吗?

之后上野千鹤子的其他的作品又陆续被引进:

2020年出版的《父权制与资本主义》从学术的角度探讨了女性主义在意识形态的起源,特别谈到了女性受到“奉献”“母爱”之名为家庭的付出,豆瓣评分9.2;

2021年出版的《从零开始的女性主义》采用对谈形式,由上野千鹤子和知名漫画家田房永子两人从个人经历出发,谈她们是怎样一步步认识女性主义,也持续受到读者关注,豆瓣评分8.7。

今天的这篇文章 ,即是对于这本书的分享对谈。对话者一位是来自星美文化的记者林子人,一位则是目前非常活跃也受到许多公众关注的“网红”学者、复旦大学教授梁永安,他关于爱情、关于婚姻的观点,得到很多年轻人的认可。

这场对谈围绕《从零开始的女性主义》展开,很是精彩。当日我也受邀出席了活动,今日特摘选现场精华(上)与大家分享。

两性之间需要言说和倾听,

相互温暖输送

林子人:记得梁老师曾在采访中说:“一个社会发生变化,往往在爱情领域最先体现出来。”当下关于性别议题的种种讨论和争辩当中,爱情、婚姻或者说亲密关系,恰恰是争论的核心之一。在这本书里,也是两位老师讨论非常多的一个话题。想问梁老师,关于社会变化在爱情领域当中的反应或是投射,您有什么样的观察呢?

梁永安:这个问题目前来说形态比较复杂,因为现在对于生活的定义有变化。比如上世纪80年代理想主义年代,可能比较侧重于一个人的自由感、艺术性等等。但是今天,结婚要买房子,恋爱先要问问对方有没有什么。这听上去很物质,其实不是,它牵涉到人的生存尊严问题。

再比如,男女两性的差异。中国女性特别是年轻女孩子,她已经处在一个现代社会的初期,对生活的感受和体验更丰富。而男性有的仍处于刚走出原来农业社会中的简单性阶段。

我每年在中科大,秋季给他们(学生)上电影课和小说课,那里边五分之四都是男生。常常下课后,有男生会跟我一路,陪我走回我住的专家楼。他们为什么跟我走?跟我讨论,跟我诉苦,主要是诉女生的苦。

有个男生跟我说他不明白为什么女朋友经常对他发火。女朋友在南京理工大学,他说有年冬天,女朋友给他微信发两张照片过来,一张是女朋友买了很鲜红草莓,一盘特别漂亮地拍过来,然后又拍了一张洗草莓,大冬天手冻得红彤彤的。我问“你怎么回答的?”他说“我告诉她这草莓真好看”。女朋友气得半死,说他简直就没有半点对她的体会。还有期末考试,女朋友说“累啊,考6门课,两个星期睡不着觉”。我说“你怎么问她的?”他说“我就问她到底是哪6门课”。反正就是根本就搭不上话。

中国男性有些方面,还缺乏一种现代的素质。我们的两性社会交往之间缺乏交流的训练。像欧洲的传统,十二三岁女孩子开始训练进入社交场,男孩子也要学会。你看那些电影、小说里面,他们之间交谈能够生动又幽默。形形色色礼仪的细节中,其实包含着相互之间的理解。比如说19世纪英国人,上楼梯,肯定是男性走在后面,女性走在在前面。为什么?因为女性穿裙子,尤其维多利亚时期保守主义年代,女性裙子比较长,上台阶的时候如果不小心踏到,可能就会掉下来。那么男性在后面,马上就可以接住、护住女性,这是他们的角色规定,其实也是一种相互之间的温暖输送。

而今天的中国,因为之前的农业社会太简单了,确实是没有这些细节,男性容易变得粗粗喇喇的。所以两性之间需要言说和倾听,然后才谈得上共识达成。这方面这本书里有太多的细节,我觉得其实女孩子可以不用怎么读,中国男生应该普及一下,会增加很多理解。

在这个世界上,

女性最大的底气就是不怕单身

林子人:我也挺好奇这本书的男性读者有多少?梁老师也曾说过,现在我们即将进入男强和女强的双强时代,对吧?

梁永安:对。

林子人:这就比较好玩了。其实现在一些女性会觉得“我可以独自美丽,反正男性是不可能理解女性的,性别之间的鸿沟也很难跨越,我就不要恋爱脑了,我就不要恋爱了,我就独自美丽”。我们要怎么看这样的观点?

梁永安:这个呢,其实现在我是这样感觉,现在中国需要大量的单身女性,创造一种生活方式,创造一种生活价值,因为你有能力自己就创造了生活。

中国历史以来没有单身文化,是制度决定的,女性肯定要结婚。今天我们说单身的人多了,总觉得是不是现在这个人退步了?我有一个研究生的妈妈就笑她,说“你们这一代比我们那一代找男人的能力真是差远了”,因为以前好像都能找个男人结婚,好像都非常能干。

但其实不是这样的,因为历史上对女性的钳制规定,她不结婚是不行的。表面上人人结婚,实际上其中包含了很多痛苦、不自由。

汉代开始国家制度就规定女性十六岁是必须结婚的,在那之前嫁出去,否则要惩罚你这个家庭,要交双份人头税。英国17世纪规定,它从《圣经》引申出来“男女一体法”。

“男女一体”就说女性是来自男人的肋骨,所以一结婚女性的权利就终止了,你全部是要进入到男性支配的权利里面去。然后你的财产权,哪怕女家原来有钱,没有男性继承人,女性带着土地、带着财富来了,明文规定男性将拥有这些财产的支配权、收益权。所以你就不能不结婚。貌似每个人都结婚,但爱情圆满那是个假象,因为它不是幸福的(当然有些也很幸福)。

历史上中国最伟大的文学传统里面,像《梁山伯与祝英台》《孔雀东南飞》,都是没有好的结束,很无奈的。

今天中国人,我们错过了文艺复兴这一波,今天就是该多来一点单身的,创造出独立于世的这样一些人。

像当年乔治桑,波瑞尔这些女飞行员,第一个跨越大西洋从英国飞到美洲,第一个发现了肯尼亚十几万头野牛迁徙的壮观景象,夜里在星空下开着飞机,遥远的航行都做得到。

其实这里面就有个问题了,历史没有给女性提供这种满足感——自己一个人开飞机,但是我也觉得幸福。如果你皱着眉头、艰难困苦,“我是在奋斗,没有幸福感”,那就很麻烦。

所以到底怎么样去自己创造美,寻找自己内心价值的快乐,这也是一种需要起步的东西。对此,我是有一个很大的期待。

现在的男性,

普遍不太适应太强的女性

梁永安:另外一个问题,双强模式,其实归根到底也是打破了一个格局——男强女弱的以往的婚姻模式。普遍的男女两强还没有达到,一部分女性强了起来,比如说学历、收入都比较高,专业性很强。

现在问题就是在这里,现在普遍的男性不太适应这种女性。我的一些研究生毕业出去,人家给她介绍男朋友,见了一面人家就跑了,再也不来了,问“见面还不错,怎么不来了?”后来传过话来,男生说“一坐下来就跟我聊普鲁斯特,听晕了,不行”,还有一个把男生带到校园里边转了一圈,男生说“你是这样培养出来,我们压力大”,后来也不来了。

我觉得男性在传统本能上,就比较排斥这样一个跟自己棋逢对手的人。带来一个后果就是非常可惜,因为这样优秀的女性,其实是文化发展、文明发展特别好的成果,这部分人她会对世界有新的表述、新的感受、新的创造,但这部分人她又很孤独,受到隔离。

从人类学角度看,男性等于是发挥了集体的这么一个智慧,让这部分女性也别结婚,也不要遗传,自生自灭。然后男性还是建立在自己的强强制脆弱的结构。所以这就是一个问题,我为什么说“女性一定要有坚强的单身的能力”,就从这个道理来的,要不然你就很屈就,屈就其实活得很麻烦。

但实际上这一关如果走过去,之后怎么达到一个平衡?我在北大开会有一个印象很深的细节,中国第一个留法博士孟华老师,能力特别强,到了下午 5:00,孟浩老师站起来就说“我要先离开了,我要回家做饭,尽我做一个妻子的责任”。她专业性非常强,但她跟戴锦华老师就形成很鲜明的对比。戴老师比较豪放,比如去买DVD,从来不挑的,摊上看到就全买回家,这样就很豪迈。但是很多男性觉得不喜欢这种豪迈的。女性就会怎么样?就变得很为难,乌糟糟地去适应一个男性。

未完待续,明日刊发下篇。

谢谢阅读,欢迎后台留言交流,感谢转发分享!

往期文章

她书单

Her Review of Books

扫码|关注我们

Books, Arts & Culture

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。