跟火烈鸟一样粉红的香椿,国内居然吃不到!

平均阅读时长为 9分钟

第一次知道这世界上有粉红色的香椿,是在几年前我新西兰同学的朋友圈。

别怀疑,这真的是香椿,当地人称之为:Flamingo,意思是跟火烈鸟一样粉红。

推测大概是十九世纪的中国移民带去的香椿种子,由于新西兰的紫外线格外强烈,叶子颜色就变异了,红粉佳人般的好看。

新西兰的阳光真是魔术手,奇异果原本也是从中国带去的种子,居然出了国就变得超好吃。自然是要问这粉红香椿吃口如何,同学说她不喜香椿那味儿,倒是有不少中国人都摘下嫩芽炒鸡蛋,应该不错。

香椿气味芳烈,厌恶者避之不及,有个朋友说他小时候第一次闻到他妈炒香椿的味道,书包都没放下直接扶着门框干呕。而喜欢的人则把香椿作为每年“咬春”必行的仪式,古今不少美食家都盛赞过它,苏轼说:“椿木实而叶香可啖”;李渔说:“菜能芬人齿颊者,香椿头是也”;康有为也说:“长春不老汉王愿,食之竟月香齿颊”。

▲ 新西兰香椿头

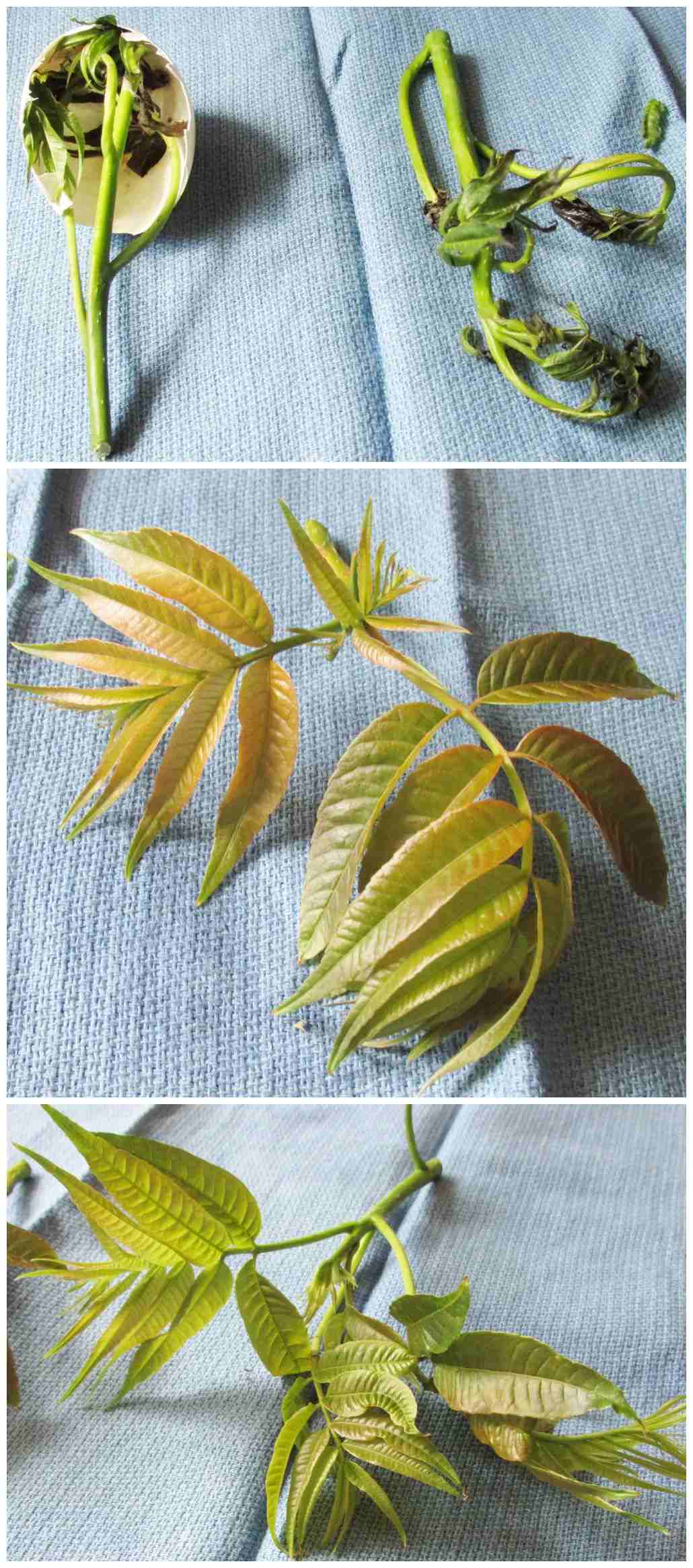

新西兰的春天开始于9月,香椿最嫩时才是粉红色的,老了就渐渐变成了绿色。

而中国的香椿最嫩的时候,便是此时。这是真正与时间赛跑的春季限定,想吃嫩椿芽只有在谷雨前这二十天,“雨前香椿”的金贵程度堪比“雨前龙井”。

香椿芽的长成只需要两三天,多一天便老,在饕客的心中,枝丫上的头茬儿最好。

但是现在卖香椿的都说自己是头茬,价格可谓是最贵的应季野菜,而且是论两卖,买一斤香椿头可以买十斤马兰头。大棚里的香椿三月初就上市了,因为是高温催熟的,所以不如野生的嫩,香气也淡很多。某宝上一搜香椿,出来都号称是野生头茬,销量惊人,可是一棵树上就那么点嫩芽,这是搜刮了多少山林啊,明显不太可信。

香椿的历史很悠久,古籍《山海经》中,就有“成候之山,其山多櫄木”的记载,櫄木,即香椿。从古吃到今、且东西南北都有的山野菜,我能想到的大概就是香椿了。从颜色上可分为绿香椿和紫香椿两大类,绿香椿细巧味淡,而紫香椿肥厚丰腴,香味浓郁,且纤维少、含油量高,市面上卖的黑油椿、红油椿都是这一类。

▲ 绿香椿

▲ 紫香椿

椿树最早都长在山上,后来才被人们移栽到屋前房后。早年间从京城到江南,很多讲究人家的院落里都种树,但不是随便什么都种,香椿倒是很受欢迎的,少则一两棵,多则四五棵,只为每年春天那几口新鲜的椿芽儿。

有经验的老人会赶在椿芽萌动前,给每个枝头扣上一只蛋壳帽,是将生鸡蛋开个小小口,流出蛋清蛋黄,再将蛋壳仔细套在芽上。

因为壳内的温度要高于外界温度,芽会长得更快些。蛋壳内壁残余的蛋清,还能滋养香椿嫩叶,使其更加好吃。家里有培育香椿树的不妨试一试。

香椿自身阳气很足,吃了可以去湿气,其他的药用价值,比如抗癌以及治不孕不育,就不深究了。心无旁骛地吃,才能得其真味。

喜欢玩中国意境菜的大董,每年的春季菜单几乎都有香椿的存在。他家有名的香椿豆腐做得诗情画意,根据香椿和豆腐的比例,有“绿夹白”和“白夹绿”两种搭配,一口清香,春味深长。

还曾出过一道深树碧楼·香椿嫩芽黄菜,原来是椿芽与黄菜(鸡蛋)一起煎烤,搭配鱼子酱吃。

吃香椿如此锦心绣口,反而不习惯了,还是闹哄哄的香椿炒鸡蛋带劲些。

椿芽和蛋液拌匀,滑入油锅,哗啦一声就盛开成灿黄点翠的一大朵,配上白饭,舌尖心头皆是春意怒放。

如果想要香椿的香气更足些,可以先将香椿在热油里稍稍翻炒一下,让其香味都被激发出来,再加入鸡蛋。

香椿和蛋真的是天造地设的一对佳偶,在一起无论怎么做都好吃。有的做成了煎蛋饼,用料实在,大口鸡蛋大口香椿,实在满足。

或者拗个造型,走萌系路线。

洋气一点,就做厚蛋烧。

椿芽炒肉,加一点山野的清爽,肉味都变得更加鲜美。

和鱼虾一起也有惊喜,突然觉得味道这么霸气的香椿居然还是百搭,难得。

香椿拌嫩豆腐是经典做法,将椿芽切成碎末,加以明油和细盐凉拌,小心地铺洒在盘中蒸熟的豆腐上。汪曾祺是这么吃的:“入水稍烫,梗叶转为碧绿,捞出,揉以细盐,候冷,切为碎末,与豆腐同拌(以南豆腐为佳),下香油数滴。”

升级版可以拌香干或者黄豆,更有嚼劲,是千金不换的时令下酒小菜。

香椿含有亚硝酸盐,不管怎么吃都要先用沸水焯烫一下。焯水的关键就是水量要足、速度要快和少量多次,如此照做,香气不减反增。

孩子们爱吃的“炸椿鱼”,是将整枝新鲜香椿裹上稀面糊炸着吃,也就是香椿天妇罗。蘸面糊的动作要快,如果蘸不匀,厚此薄彼,不但影响口感,卖相也不好。

热锅冷油,小火慢慢炸至金黄,成菜后形似一条一条小鱼儿,外酥里嫩,薄薄撒上些花椒盐,香不可言。

春天野菜多,什么枸杞芽、刺嫩芽、面条菜、蒲公英等等,各种奇奇怪怪的味道,不能接受的话,用此方法,炸了都好吃,保管你吃得停不下来,不经意就能吃光一大盘。

再有就是配主食了,比如椿芽切成碎末炒饭。

也可以揉进饭团里。

春天里,北京人吃炸酱面的时候更是离不开香椿,那首炸酱面的歌谣就唱道:“青豆嘴儿、香椿芽儿,焯韭菜切成段儿;芹菜末儿、莴笋片儿,狗牙蒜要掰两瓣儿;豆芽菜,去掉根儿,顶花带刺儿的黄瓜要切细丝儿;心里美,切几批儿,焯豇豆剁碎丁儿,小水萝卜带绿缨儿;辣椒麻油淋一点儿,芥末泼到辣鼻眼儿。炸酱面虽只一小碗,七碟八碗是面码儿。”念一遍,口水都有七碟八碗了。

陕西人则是吃油泼香椿莜面,鲜嫩的香椿与爽脆的青瓜细细切碎后混合,满满覆盖在莜面上,泼一勺高温的榛子油,香椿的浓香瞬间扑鼻而来,最后再用干椒辣油轻轻点撒,红绿相间、油光诱人,色彩、味道层层盛放,仿佛捧着碗蹲在西北大草原上一般,豪放自在。

吃到现摘香椿头的日子,大概是春天最美的样子。过了日子,春天还未谢幕,叶子还在生长,却已不再适合食用。

为了能时时吃到香椿,很多人家总会趁着椿芽娇嫩及时采下腌制。腌时,椿芽上要撒一层盐,粗盐粒最好,若加细盐粉,水分沥出太快,香椿腌好后发干,影响口感。两只手要放在椿芽里来回搓,让叶子吃盐,揉到香椿叶渐渐发蔫,一层一层码进容器里封存。吃的时候用清水洗净盐粒即可。

如果不想腌,也可以用沸水汆烫后控干水分再分成小份,用保鲜膜包裹几层,密封放置在保鲜袋中,然后入冰箱冷冻,随吃随化冻,嫩绿芳香与新鲜无异。

清代顾仲在他的《养小录》中还提到香椿调味粉的制作:“香椿切细,烈日晒干,磨粉,煎腐入一撮。不见椿而香。”现在某宝上更多的是香椿酱,比罗勒叶做的青酱味道更令人着迷,与意面是绝配。

还可以用香椿酱做面包或者披萨,也是不见椿,而椿意缭绕不绝。

爱吃辣的会做成油泼香椿辣酱,光看图就欲罢不能了。边写边去某宝下单买了一瓶。

实在想吃新鲜香椿了怎么办,不得不佩服民间智慧,他们用香椿种子发出芽,吃香椿苗。这苗苗可在温室里培育,四季都能吃到。有人不吃香椿头,但是吃香椿苗,两片小嫩叶,细细小白茎,这个小可爱看着就想吃。

居然还有香椿茶。可以直接煮新鲜的香椿嫩叶喝,另一种就是用晒干的嫩叶,沸水冲泡下更有迷人的熟成香味。而在古代,有人是把香椿作为茶点的,就是一边品茶一边嚼香椿叶子,明代《野菜笺》中就说:“香椿香椿慎勿讹,儿童扳摘来上茶,嚼之竟日香齿牙”。

最服气的,是还有人发明了香椿茶酒,这酒号称以香椿芽、绿茶粉为原料发酵而成,emmmm......发明的人应该是既不喜欢香椿,也不喜欢绿茶。

国人称牡丹为花中之王,而谁是树中之王却争议颇多。传说椿树就是树中之王,还是东汉开国皇帝刘秀御封的。话说刘秀被王莽追杀途中,饥渴难耐,忽然看到路边树上结了殷殷红果,尝一口,酸甜多汁,于是悉数摘下,饱餐一顿,度过难关。称帝后,刘秀回来四处找这救命树,因为不是结果的季节,树都长得差不多,转来转去认定是椿树,当即封了树王。旁边的桑树气得发抖,原来当年的红果正是桑树的桑葚。而杨树同椿树是好哥们,椿树受封,杨树也开心,摇晃叶子哗哗作响来捧场。于是,民间便传:气死桑,笑死杨,椿树称了王。就有无名氏作了首《香椿》 :“嫩芽味美郁椿香,不比桑椹逊几芳,可笑当年刘秀帝,却将臭树赐为王。 ”

其实呢,椿树也是棒棒哒,庄子就说:上古有大椿者,以八千岁为春,以八千岁为秋。所以称长寿者为椿寿。以前一些地方,家里盖房子总要用上一块香椿木,小到木榫,大到房梁,取其可以辟邪镇宅保平安。

枝干硬挺的椿树也是男性的象征,古时以“椿萱”代称父母,父亲为“椿庭”,母亲为“萱堂”,“椿萱并茂”便是父母福寿康宁之意。如今很多人对香椿有着深深的眷念,也是因为这味觉的记忆里总伴随着儿时最美好的片段,那时候的父母还很年轻,饭桌上总是欢声笑语,春光照着每个人的面庞,这场景就像那一口香椿,埋藏在味蕾深处,从未暗淡褪色。

· 相关阅读 ·

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。