在劳动仲裁局,我发现中年男人不要脸,只要钱

👆 点 击 青 年 大 院关 注 我 们 👆

2020年,每个人都过得很艰难。

4月,已经停薪两个月的我,被前公司辞退了。

那会我刚交完房租,存款为负。

hr的微信,给我当头一棒:

因为公司岗位调动,很抱歉地通知你,你被辞退了。 望你找到合适的工作。

没有歉意,没谈赔偿。

合上手机,我在心里骂完娘,就做了一个决定——

4月7日,我第一次跑仲裁局。

那天我到得很早,但大厅已经坐满了人。

有一幕格外刺痛我。

一个40来岁的男人,西装笔挺,收拾得很体面。

好像是资料填得有问题,工作人员从小窗口把文件扔了出来。

他俯下身子,趴在小窗口上,涨红着脸争辩:

我过年还加班了,他们没给我钱。我每天都加班。 我能证明,我有微信聊天记录……

但里面只传来一句冷冷的回复:

“你把材料改了,剩下的等通知。”

环顾四周,我才发现,整个大厅里,像他这样的中年人还有很多。

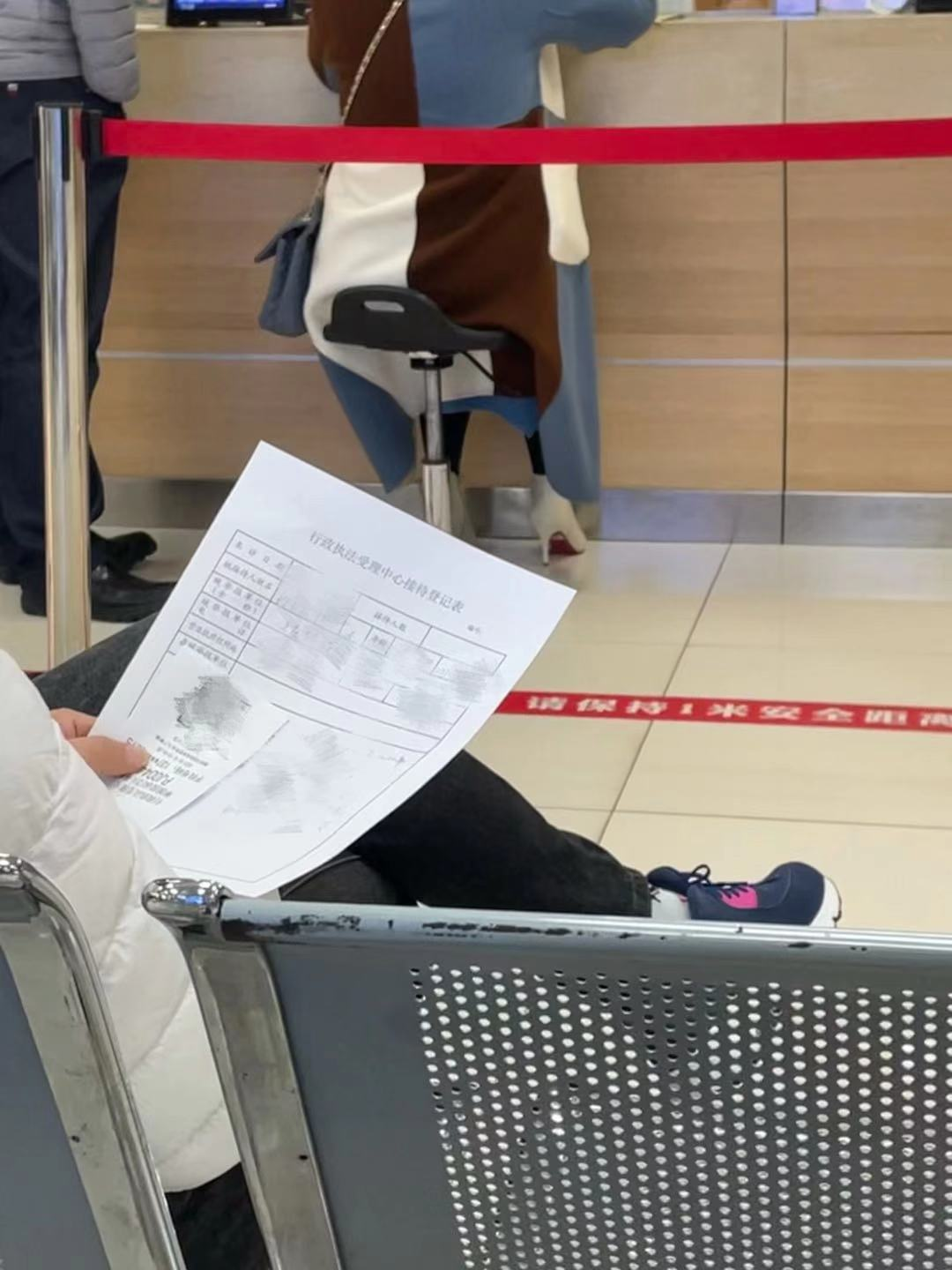

前段时间,我去领结案材料,仲裁局依旧人满为患。

寒来暑往,那些中年出局的职场人,还在为一点赔偿奔走。

有人缩在椅子上,抓紧排号的时间打盹。

有人三两围在一起,吐槽着各自的遭遇。

劳动仲裁局就像一座收容所。

在这里,他们一边讨要公道,一边捡起碎成渣的尊严。

他们的故事,就是中年生活的真相。

“你们年轻人失业还好。到了我这个年纪,失业才是抽筋断骨。”

面前的这位大哥叫王涛,今年42岁。

沈阳人,在北京工作20年了。

我在仲裁局门口拦住他时,他正准备点燃一根烟。

借着排号的时间,他和我分享了自己的故事。

2018年底,王涛辞掉了原来的工作,去一家做海外旅游定制的策划公司当宣传总监。

那是朋友介绍的创业公司,薪资不高,但老板很好,承诺给他期权。

2019年,公司稳稳起步,小有收益:

像我这样的中层领导,税后到手40万左右吧。 年底开复盘会,说2020年的意向合同量翻倍了,大家都挺有信心。

没想到,突如其来的疫情摧毁了他的美梦。

海外旅游市场全面瘫痪,这种还没站稳脚跟的初创型公司,是第一批倒下的。

“四月份的时候,估计公司挺不住了,我躺在家里刷新闻,越看越悲观。”

全公司通知停薪,手下小朋友有不接受的,在工作群里直接开骂。

但作为中层的他,不敢有怨言。

过了一个月,他的邮箱里收到了裁员名单。

自己的名字,赫然其中。

那天老板跟我通了一个多小时电话。 我也能理解公司。未来两年,这个行业都不会再有起色了。哪怕转型,客户流失速度、市场培养发展、风险,都是不可预测的。 他也难,大家都难。

说到这,他转过头,对我苦笑着说:

“只是手里的十几万期权全成废纸了,哈哈哈。”

像他这样的中层领导,没有创业资本,也没法回到基层。

一旦失业,就意味着全面出局,满盘皆输。

同样的故事,也发生在李光宇身上。

王涛的出局至少还算体面,而33岁的李光宇,是被“扫地出门”的。

在仲裁局等号时,他坐在我左前方。

手里攥着一张申请表,像攥着未知的命运。

“我前公司就是个傻X。”

这是李光宇对我说的第一句话。

他33岁,河北沧州人。

09年大学毕业,去过北京电视台实习。 后来熬不住了,去了一家电影营销公司,从甲方变成乙方,一干就是10年。

“最有拼劲、最能吃苦的几年,都扔进这家公司了。”

他用了“扔”这个字眼。

好像这样,生活的主动权就回到了自己手上。

他每天的工作就是和媒体打交道,“张口老师,闭口哥姐”。

“不像媒介,像老鸨。”

他自嘲地说。

2018年,一场影视寒冬席卷而来。

行业哀鸿遍野,他就职的这种营销公司处在行业的最底端,当然没有活路。

没有剧组开工,电影院也死了。 甲方公司死的死,散的散,更别提我们这种小作坊了。

苦苦撑到19年中旬,领导私下找他谈话:

“咱们接不到电影项目,得往品牌营销转型,这部分资源你去拓展一下,计入KPI考核。”

“这不是异想天开吗?”

李光宇觉得公司在故意刁难他。

一个月后,领导用工作没有完成为借口,把他辞退了。

临走前,还克扣了他上个项目的奖金。

李光宇气不过,和老板吵了一架。

“说是老板,那女孩比我还小几岁,说话趾高气昂的。”

他想来仲裁碰碰运气。

“按照公司的奖金制度,那个项目我能拿到大几千的奖金,我现在穷成这逼样,我没法不要。”

“撕破脸也没辙,为了钱撕破脸,不丢人。”

是啊。

对于中年出局的职场人而言,面子、尊严,最不值一提。

比起来去自由,尚有退路的年轻人,中年人的“出局”,多是狼狈而惨烈的。

他们背负的一切像座大山,压得人喘不上气。

和公司撕破脸的李光宇,面临着漫长的待业。

33岁,没有向上爬的能力,也没有跨行业的勇气。

李光宇有一个谈了五年的女朋友。

在商场当导购,赚的也是辛苦钱。

在北京,他们蜗居在草房地铁站旁边的一个小开间。

这两年,家里人都在催结婚,可李光宇不敢。

“自己一穷二白的,怎么给女孩承诺啊。”

李光宇也没有坐以待毙。

有一次,一家品牌公司在招聘软件上联系他,刚聊两句,就发来一个产品资料,让他出一份策划案。

他顾不上是不是骗方案,连夜赶做了ppt。

后来的故事,你们应该也能猜到。

石沉大海,再无回信。

“能怎么办呢?心态放宽些呗。”

李光宇说,这样的事,这几个月里发生了好几次。

他开始想尽办法省钱,去楼下超市抢打折菜。

土豆是最便宜的,两三块钱可以买一大袋。

每顿蒸上两个,就能顶饱。

失业以后,他每天还是早上九点出门。

在家旁边的商场里呆坐着,刷招聘软件,投简历,一坐就是一天。

到了晚上八点钟,他才敢回家。

有一次,女朋友突然问他:

“你最近怎么不加班了?”

那时候,李光宇正在阳台晾衣服。

他不敢转身看她,语气故作轻松:

公司没什么活,就剩年前的两个项目要维稳。 这下多好,我也感受一下国企老员工的生活。

他开始比上班的人更在乎周末。

因为只有这两天,自己可以理直气壮地呆在家里。

也只有这两天,内心的恐慌能稍稍填平一些。

但他比任何人都清楚:

短暂的喘息过后,生活还是要继续。

就像从一个泥潭,跳入另一个泥潭。

王涛一个人在北京打拼,老婆孩子都在沈阳。

前几年,他在老家买了房,每个月背着4000多房贷。

今年失业前,他还想再拼一把,赚到钱,就把小孩转来北京上小学。

王涛跟人打听了,像他这种买不起学区房的外地人,得托关系、交赞助费。

比登天还难。

一边是伟大的理想,一边是残酷的现实。

他夹在中间,被希望和绝望反复拉扯。

失业以后,王涛不敢跟家里人说。

他躺在租来的小破一居室里,整夜整夜的失眠。

每天晚上4点多才有点睡意。 在脑子里复盘,想这20年做了啥,学会了啥,但什么都想不起来。

我好奇地问他:“你为什么来仲裁?”

他的语气瞬间变得激动了:

老东家偷偷把我的社保断了。 离职以后我找朋友公司挂着社保,后来身体不舒服,去医院检查,甲状腺结节。 医院说我的医保刷不了。我一查才知道,离职之前,我的社保已经断缴好几个月了。

“我走的时候连赔偿都没要,他们他妈的欺人太甚了!”

你看,中年世界里,祸总不单行。

几根烟的功夫,我第一次听他骂脏话。

那场病下来,王涛花了小两万。

“在医院拿着缴费单,觉得自己特别可笑。”

工作这些年,王涛每月都定时把工资上缴给老婆。

“她一个人在老家,带娃也不容易。”

有一天,老婆突然问他:

“你最近是不是没去上班?”

王涛心里一惊,问老婆怎么知道的。

“你连着两个月,每天微信步数都只有几十步。”

视频里,老婆得意地分享自己的侦查能力,逗得王涛也暂时忘了烦恼。

倒是最后,女儿那声“爸爸”,喊得他泪流满面。

“可能他们早就知道了,一直没好意思问吧。”

那一刻,王涛有种如释重负的感觉。

终于不用撒谎了。

我老婆还行,一直叫我放宽心,不行就回去。 我爸我妈拿退休工资,帮我垫了两个月房贷。 觉得自己挺失败的,这么大个人了,还得管老人要钱。

面前这个男人,眼里有藏不住的落寞。

工作也试着找了,同行业是不指望了,都是烂摊子。 跨行就等于一张白纸,光年龄就能卡死你。 只能海投,看到沾点边的都投了。但一个月能接到两三个电话回复就算好的了。

他打开招聘软件,给我看消息列表。

满屏已读的提示,就像生活响亮的耳光。

我没有办法宽慰他。

在北上广,从来不缺成功的故事。

人们追逐那些成功模板,却总忘记,失败才是人生常态。

就像这两个中年出局的男人。

我依稀能从他们颓败的脸上,看到当初那个意气风发的少年。

2003年,王涛刚来北京。

那时正是北京的秋天。

风沙很大,空气也不好。

但刮完风的第二天,天就蓝得不真实。

我那时候爱到处溜达,串胡同。 最爱从南锣鼓巷一路穿过去,走到柴棒胡同。 那会南锣鼓巷还没成游客街,店开得稀稀拉拉的。 傍晚的时候,我就等着胡同里的小学放学。 有的老人骑着三轮车,把孩子接走;有的小孩就住胡同里,搭个伴儿就一起回家了。

“我在胡同里走啊走,心想一定要留下来。”

柴棒胡同

王涛看着我,满眼唏嘘。

这个男人,曾经也想过在这里生根。

20年弹指一挥间,他的故事在这座城市随风而散。

今年过年,王涛就准备回沈阳了。

能怎么办呢?老婆孩子都在沈阳,以前一年见不上两回,现在准备撤啦。 到了我这个年纪,在北京连个房都没混出来,也没有待下去的必要了。

大城市就是这样。

每一天,都有人带着梦想入场,也有人一身狼藉出局。

像他这样的中年人,烧完青春,节节败退,是再寻常不过的事。

李光宇没放弃找工作。

其实北京离他老家那个小县城,只有两三个小时车程。

但生活却天差地别。

第一次来北京坐的拼车,一路上看着楼一点点变高,路一点点变宽,那种感觉很魔幻。 当时就想,如果可以,就再也不回去了。

曾经,他也一身拼劲。

没日没夜,不敢休假。

这两年,他却变得越来越“认命”:

“很多事不是努力就有回报的,过了30岁,我们都是在闷头赶路。”

“真不想再干这行了,熬不动了。过去成宿成宿的熬夜,这几年明显感觉拼不过年轻人了。”

深夜失眠的时候,他也会安慰自己:

哪个行业不是底层出局呢? 就像程序员,到了30多岁,大厂的都财务自由了吧,小作坊的才可怜。熬经验熬资历,青春熬没了,健康也没了,到最后一事无成。 私企就是这样,累得要命,朝不保夕。

“就这么过下去吧,谁这一辈子是能真正活明白的。”

前段时间,李光宇被拉进一个微信群。

群名叫“中年社畜唏嘘取暖群。”

“群里现在有79个人,都是来自五湖四海,跟我差不多大,混得不太好的人。”

他拿手机给我看群消息:

有年纪大些的,给年轻人指点迷津。

有人说自己在自学计算机编程语言。

“什么python、linux的,我也听不懂。”

还有人爱分享生活里那点鸡毛蒜皮的事——

爸妈训他乱花钱、和领导去参加讲座、打工伤了腰躺在家……

屏幕对面那些失意的中年人,各有各的心酸。

李光宇也不发言,只是有空看看群里的消息。

“大家都活得庸庸碌碌,但都在认真生活啊。”

他看着我,留下无限感慨。

这些出局的中年人啊。

哪怕被生活踩进泥土里,也只能爬出来,假装轻松地拍拍身上的灰。

短暂地消沉过后,就奔向人生的下一个战场。

这是他们的中年,但或许,也将成为我们的中年吧。

走出仲裁局,天光刚刚暗下去。

西四环开始堵车,不远处的五棵松亮起了灯。

街市如昼,灯火通明。

王涛的赔偿诉求立案了,李光宇还要等最后的开庭通知。

他们一一和我告别。

李光宇扫了辆共享单车。

我问王涛怎么回去,他掏出手机,打开滴滴。

我以为他是要打车。

没想到他说:

“老弟有缘再见啊,我去开滴滴了。”

他笑着和我挥手告别,消失在北京的冬夜里。

变成万千行人中微不足道的那一个。

起风了。

这个冬天,格外的冷。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。