双减之后,这一类孩子更会笑到最后

这几天,大家是不是也和我一样,心情不由自主地轻松、高兴起来?

川爸和我,好几次,看着对方,不由自主笑起来。

是的,神兽终于要归笼了!我们终于要解放了!

这个暑假实在太魔幻了。一个Terrible Two,一个七八岁狗都嫌,两大神兽,因为疫情反复不能出去浪、没有辅导班,全砸手里了 。

。

小棉袄和皮大衣,贴身陪伴整整两个月,差点没把老母亲“温暖”挂了!

虽说,还有一个留在手里,但少一个是一个啊。关键还是上学的那个(大家懂得吧~)。

但估计,孩子就没那么开心了。他们都在忙一件“大事”,那就是——补作业。

不知道这样的“年度大片”,是不是在童靴们家里也上演了 ?

?

估计大家都有同感,每次在暑假前都制定了满满的计划,但真正执行时,却总落不了地,主要原因就是孩子

缺乏学习的主动性。

眼瞅着就要开学了,孩子们将投入更紧张的学习。“双减“后,没有辅导班推着他学了,就更需要孩子自己主动去学。

这时,

内驱力的重要性就越来越凸显了。

关于如何培养内驱力,我之前也和大家分享过一些经验和方法:

比自律更底层的能力,那些省心的孩子是这样养大的

今天,我想从一个新的角度——自我效能,来和大家聊聊,如何能让孩子做事、学习更积极主动,也更自信。

自我效能(self-efficacy),是一个心理学概念,由著名的心理学大师阿尔伯特·班杜拉提出。

阿尔伯特·班杜拉

P.S.阿尔伯特·班杜拉教授,上个月28号刚刚去世了。朋友圈看到学心理的朋友纷纷发文悼念他,心里一颤,早就想写“自我效能”的文章,不能再拖了。特别是孩子要开学了,这一篇显得会特别有意义。

班杜拉说过最著名的一句名言:“In order to succeed, people need a sense of self-efficacy, to struggle together with resilience to meet the inevitable obstacles and inequities of life”。

翻译过来就是,“人必须有一种自我效能感,才能应对人生中不可避免的阻碍和不公,走向成功”。

而他说的自我效能感,指的就是“一个人对自己能不能成功进行某行为的主观判断”。

简单点说就是,到底相不相信自己能行。相信自己能行,自我效能就高;总觉得自己不行,自我效能就低。

用网上流传的学霸和学渣面对考试的小段子,可以立马get“自我效能感”的精髓。

是不是特别形象,一目了然?

自我效能,看起来很简单的概念,但对我们和孩子的人生,会产生巨大的影响。

毫不夸张地说,自我效能对一个人的影响,渗透在方方面面,而且伴随我们的一生。

自我效能,影响认知

我们知道,想让孩子主动去做一件事,而且把这件事做好,除了能力外,心态也很关键。

而心态,指的就是自我效能对认知产生的结果。换句话说,我们相不相信自己能成功。

通常情况下,自我效能过高、过低都不是好事,只有自我效能和能力相匹配,才是最好的。

举个例子:

所以,自我效能也要符合客观实际。过高会让人好高骛远,过低则容易影响发挥。

自我效能,影响动机

阿尔伯特·班杜拉认为:自我效能是动机和行为的中间地带。换句话说,它是联结动机和行为的桥梁。

一个人的自我效能越高,他的动机就越容易转化为实际的行动。

换句话说,一个人越是相信自己能成功,就越愿意努力,越愿意主动付出,哪怕遇到挫折,也会选择坚持。

反之,自我效能低的人,面对困难,更容易放弃、妥协。

放眼那些成功人士,我们就会发现:

他们之所以能够咬牙坚持、走出失败、最终获得成功,都是因为心里始终坚信“我可以”。

马龙,就是其中的佼佼者。

熟悉他的朋友,应该都知道他那段被多次提及的低谷期。

2007年,首次出征世乒赛,止步16强。2009年、2011年、2013年,连续三届打进半决赛,但都在最后一刻,与决赛失之交臂。

那几年,外战输、团体赛输、爆冷出局、领先被反超,他经历了各种各样的输法,崩溃到了极点。

但即便这样,他依旧坚持日复一日的训练。因为他相信,终有一日,他可以做到。

终于,在2015年,他拿到了世乒赛冠军,并在28岁时,拿到了属于自己的大满贯。

或许就像他自己说的:当你身处深渊,退无可退的时候,眼前就只剩向上的一条路。

自我效能,会让人更坚强、更有韧劲。

自我效能,影响情绪

自我效能的高低,同样会影响一个人的情绪。

一个自我效能低的人,因为不信任自己,会非常容易陷入自我怀疑中。

长期的自我怀疑和否定,会让人失去掌控感,从而产生恐惧和焦虑的情绪。

这样的情绪,又会反过来进一步降低自我效能。

大家不要觉得这很夸张,在生活中我们每个人可能都会有这样的时刻。

就算强大如“亚洲飞人”苏炳添,也曾因自我效能降低,有过至黑至暗的时刻。

莫斯科世锦赛上,他因为过度兴奋而导致抢跑被罚下,自此之后,枪声就成了他的梦魇。

他开始不再相信自己,经常怀疑自己,变得非常焦虑。甚至当他站在起跑器上时,都分不清枪声到底有没有响。

所以,自我效能对人的情绪,会产生重大影响。

自我效能高,人会更积极、更乐观;反之,则会变得不安、焦虑、甚至抑郁。

自我效能,影响选择

我们常常会发现,面对同样一件事,大家会表现出完全不同的状态。

比如,面对一项从未接触的新任务,有的孩子会很兴奋,摩拳擦掌想要试一试,但有的孩子却正相反,不太愿意尝试。

为什么会这样?其实,还是自我效能在起作用。

自我效能高的孩子,往往更自信、也对自己的能力有一个更高、更正向的评估。所以,新任务在他眼中,是一个机会,要牢牢抓住。

然而,自我效能低的孩子,因为对能力评估偏低,所以不认为自己可以完成。

于是乎,不熟悉的新任务,就像是充满危险的炸弹,或者是烫手的山芋,唯恐避之不及。

可以看到,自我效能的高低,直接影响孩子的每一个决定、每一个选择。

自我效能高,更容易抓住机会,在迎接挑战中,拓展自己的潜力边界。

相反,自我效能低,则更容易待在舒适区中,不愿意主动出击。

既然自我效能的作用如此大,所以我们一定要重视让孩子培养起来。

但在寻找方法前,首先需要弄清楚,到底是什么影响了自我效能的高低,这样才能更好地“对症下药”。

心理大师阿尔伯特·班杜拉认为,影响自我效能的因素主要有四个方面:

①直接经验

所谓直接经验,就是一个人自己的亲身经历。

自我的经历,其实是一个人自我效能最重要的来源。毕竟亲身经历过,好与坏、成与败,心里都非常清楚。

就好比一场考试:

- 对于学霸来说,每次不是第一就是第二,这次成绩也不会差。

- 对于学渣来说,从小到大都垫底,这次也差不多这结局。

②替代经验

替代经验,就是参考他人的表现,得出的经验。

当自己对一件事没把握时,就可以考虑参考别人。通过观察别人的成败,来推测自己的,从而做出“我是不是可以”的自我评估。

不过,需要提醒大家的是,参考的人,一定是跟自己极为相像的,只有这样,才具备参考价值。

毕竟,让一个学渣拿学霸作参考,也不太现实,因为完全没有可比性。

③语言劝说

语言劝说,就是来自他人、外界的评价。

这种评价,可以是正面的,比如鼓励、支持;也可能是负面的,比如劝诫、警告等。

大家千万不要小瞧外界的评价,这个对个体的自我效能评估,有着显著的影响。

不知大家是否听说过一个名为“蓝眼睛vs棕眼睛”的实验。

美国的小学老师Jane Elliott ,将班级上的学生按照眼睛的颜色,分成两类:一类蓝眼睛;一类棕眼睛。

- 第一周,她告诉孩子们:棕眼睛的孩子,基因更优越,所以更聪敏。

- 到了第二周,Jane Elliott 忽然改口说:之前她搞错了,实际上是蓝眼睛的孩子,更聪慧才对。

短短的两周过去,老师对孩子们进行了测试,想要看看他们成绩是否有变化。

结果发现:

这个实验结果,和著名的罗森塔尔效应,很相似。

它们都告诉我们,外界和他人的评价,对自我效能有很大的影响。

生理状况或情绪状态

生理上的疲劳、疼痛、身体发抖等状态,会被人看作一种无效能的信号,从而放大其对自我无效能的判断。

当人处于高焦虑、高抑郁的情绪状态,往往也会低估自己的能力,降低自我效能感。

这个不难理解,当孩子处于持续疲惫、焦虑的状态时,他更容易因为灰心而放弃努力,甚至自暴自弃。

①越小越好培养

自我效能,从来不是凭空就有的,而是随着孩子经历的增多,一点一点形成的。

它就像盖楼一样,需要日复一日地添砖加瓦。

对孩子来说,小时候自我评价体系不完善、自我意识不够强烈,所以,他们的自我效能的主要来源,是外界的评价。

父母作为最亲近的人,如果在早期,主要以鼓励、支持等正向的评价为主,孩子就会很容易、建立起比较高的自我效能。

②积累成功经验

如果小时候忽视了这方面的培养,也不用太懊恼。自我效能是会随着孩子的不断成长,而不断改变的。

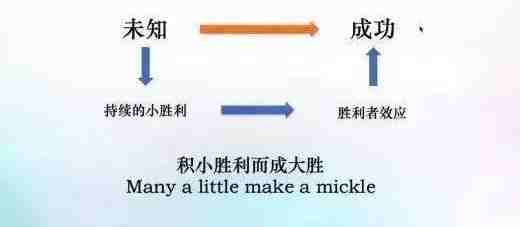

大家应该听过“胜利者效应”,一个经常胜利的人,更容易获胜。

所以,帮助孩子多积累一些实实在在的成功经验,“直接经验”丰富了,自我效能也会随着提高。

具体怎么做呢?

- 做力所能及的事

力所能及的事,就是在孩子能力范围内的事(比如做家务)。

多做这样的事,可以让孩子无负担、无焦虑地投入,见证自己通过努力实现目标的过程。

在这个过程中,充分体会“我可以”的成功,为自我效能增量。

- 做自己擅长的事

相比不喜欢的事,孩子做自己喜欢的事,更能全情投入,也更容易获得成功。

所以,给孩子选择权,鼓励他多去做自己擅长、喜欢的事情,从每一次成功的体验中,获得“我行”的自信。

- 设立合理目标

想要积累更多成功经验,合理设置目标非常关键:

那么,怎么设立目标才算合理呢?

中等难度,刚刚好。既不唾手可得,又不遥不可及,需要孩子踮起脚尖、通过一定的努力才可以完成。

举个例子,大家就会明白了。

朋友家的孩子在学小提琴,小提琴是比较难学的弦乐器,孩子每次练习时,心里都有负担,怕自己拉不好。

为了鼓励孩子,既让他有努力的动力,又不太有挫败感,朋友想了一个好主意:

这样根据孩子的学习情况,分段设立目标的方法,其实就符合“中等难度”的原则。

孩子在朝着目标努力时,不会因为太简单,没有激情;也不会因为太难,打退堂鼓。

③榜样的力量

除了直接经验,孩子们还可以通过“替代经验”来获得自我效能。

- 找一个“榜样”

孩子们可以通过一个和自己有相似点的人,通过他的成功经验,来激励自己,也就是我们常说的“榜样”。

曾经看过一个实验,研究人员找来一群小学生,他们的共同点是,在加减运算学习上,存在障碍。

研究人员将孩子分为三组,进行25道计算题的测试:

- 第一组:做题前,先观看其他小学生成功答题,之后再进行测试

- 第二组:做题前,先观看老师成功答题,再进行测试

- 第三组:直接进行测试

结果发现:

- 第一组同学平均回答正确19道题

- 第二组13道题

- 第三组只有8道题

这个实验说明,找到跟自己相似的“榜样”,利于增强自信,提高自我效能。

- 读励志故事

如果身边找不到合适的榜样,我们也可以鼓励孩子到书中去找,多读一些名人传记、励志故事。

书中人历经坎坷后获得成功的经历,会化为一股力量,激励孩子、提高自我效能。

曾经看到过一个很有意思的研究:

这个研究告诉我们:

孩子多读积极向上、饱含鼓励的书籍和内容,会让他们成长为具有强烈成就需要的成年人。

所以,想要激发孩子的上进心,就多给他读一些励志的传记故事,能让他热血沸腾、斗志满满。

④导向性的评价

- 成功了,给予正面肯定反馈

正面肯定反馈,有几个标准。

第一点,夸奖要具体、明确,不能笼统模糊。

孩子成功完成了某件事,不能总是说“你很棒”“做得好”,而是要抓住细节,对孩子进行夸奖。

第二点,夸奖可以改变的象限。

不表扬天赋和智商,而是夸奖积极投入的过程:

努力:你很努力啊 坚持:尽管很难,但你一直没有放弃 态度:你的态度很积极 进步:你在_方面进步了很多

这样的正面肯定反馈,能够让孩子感受到充分的胜任感,激发的他的潜力。

- 失败了,给予积极的解释

人类天生对失败有抵触心理。

如果孩子无法接受失败,就会反被失败带来的焦虑、不安、沮丧等负面情绪所困扰。

这样的负面情绪,还会进一步降低他们的自我效能。

趁早告诉孩子失败不可避免,让他们学会接受失败,是比盯着成功更有意义的事情。

心理学马丁·塞利格曼认为:

父母对待生活事件的因果分析,对孩子面对失败和挫折的态度,有至关重要的影响。

积极的解释风格,能够帮助孩子坦然接受失败。

拥有积极解释风格的人,会这样看待失败:

积极的解释风格,可以帮助孩子将困难、挫折控制在“这一次”的范围内,是偶尔出现的行为。

这样一来,他们会更乐观,出现焦虑、自我否定的几率也会大大降低,自我效能也不会因为一次挫折而受到影响。

当然,积极的解释风格,并不代表美化失败。父母还是要和孩子一起分析原因,从失败中汲取经验,避免重蹈覆辙。

有人说:教育的关键是让孩子相信,他拥有让自己变得更好的力量。

自我效能,就能让孩子相信“我可以”“我能行”,是孩子变好、变主动的直接动力。

希望每一个孩子,都能在父母的关爱和鼓励下,成为可以为自己赋能、有自信、有担当的人。

川妈说说

看着我家两个娃,老大谨慎纠结、老二敢闯敢冲,俩人在自我效能感上的明显差别。我常常想,同样的爸妈为啥养成这么不一样的两个孩子?

当然,这里面有先天的影响,但后天教养的作用也不可能忽略。当年带大宝,我们第一次当爸妈,激动紧张得不知所措,小心翼翼生怕他受一点伤害,行差踏错一步,对他说了太多“你还小,不行,NoNo”。24小时无微不至的照顾和保护,现在看来,有些其实剥夺了他独立自主、培养自我效能感的机会。

待到二宝,一回生二回熟,胆子大了很多。还是小心谨慎,但少说了很多No,而是换作告诉她“你还小,但可以这样试试...妈妈会保护你的。”

就这样,二宝,一个女生,胆子贼大,啥都想尝试,啥都敢干。看着心里高兴,但又不太放心,一个女生,这么野毛,有点吓人...

对了,班杜拉教授还有一些大家熟知的理论和观点。比如,通过那个倍受殴打的充气娃娃——波波娃,班杜拉教授逐步完成了社会学习理论的系统构建,而我们对电影进行了分级,知道了在孩子面前控制情绪、特别是暴力行为的必要性。要是还想看我分享他的理论和观点,点个“在看”告诉我吧~

推荐阅读

喜欢文章,别忘了点个“赞”或“在看”

鼓励一下~

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。