香江忆旧录||王家卫的《花样年华》,刘以鬯的爱恨沧桑

香港这个六月不平静。

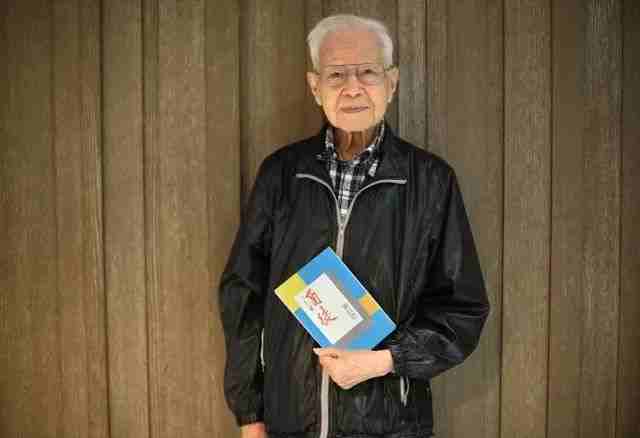

六月八日香港文学教父刘以鬯(音读畅)又在香港东华东院逝世,享年99岁。

到12月份,他老人家就刚好满一百岁了,可惜硬是没能捱到那个时候。

▲刘以鬯先生的遗孀罗佩云夫人透露,刘先生早前因为轻微肺炎住院约10天,最终因心脏衰竭不治,“他走得很自然,像睡着了,然后呼吸慢慢停下来,样子很安详”。

说起刘以鬯先生,还真是让人感概。

他一生历经沧桑,先是上海富家少爷,30岁时流落香江,60岁才真正成名,82岁才因为电影《花样年华》而成为年轻人心中神秘宗师一般的存在。

他的逝世,被视为香港文坛泰斗的殒灭,而他这一生与香港影视圈的联系也可谓是草蛇灰线,绵延千里……

且听我慢慢道来……

刘以鬯在文青心中的崇高位置当然因为电影《花样年华》,以及他对于香港著名导演王家卫的文学启蒙意义。

▲《花样年华》是王家卫最富盛名的影片,2000年9月29日在香港上映。曾获第26届法国电影凯撒奖最佳外语片、第51届德国电影劳拉奖最佳外语片、第13届欧洲电影奖最佳外语片、第37届美国国家影评人协会最佳外语片、第53届戛纳国际电影节技术大奖等,还在2009年被美国 CNN 评选为“最佳亚洲电影”第一位,他自己也因此片一跃从默默无闻的普通编剧晋身为国际大导,可谓个人历史上的决定性影片。

梁朝伟还曾凭借此片荣获第53届戛纳国际电影节最佳男主角、第20届金像奖最佳男主角,张曼玉也凭此片获得了第20届金像奖最佳女主角、第37届金马奖最佳女主角。

▲据香港媒体报道,王家卫看过刘以鬯的《酒徒》后,亲自去香港文学社拜访他,受赠了一本《对倒》,又爱上了《对倒》。后来王家卫以这两本书为灵感创作出了电影《花样年华》和《2046》,并特地在《花样年华》的片尾予以鸣谢。

《花样年华》上映时,刘以鬯拿到了两张试映票,与太太一同前往观看,结束后看到了鸣谢自己的字样,两人都颇为错愕,他还表示“特别鸣谢我,你问我为什么,我也说不清楚。你应该去问王家卫,我不好代他回答”。之后王家卫派李正欣去采访他,他才略微梳理出了一些小说和电影的关系。

电影是最高艺术,但影响时代的大导也往往有精神导师,王家卫大导的精神导师之一就是刘以鬯先生。

▲鲜少在社交媒体发言的王家卫悼念刘以鬯先生,“所有的记忆都是潮湿的”就是刘先生的名句,出自《酒徒》。他曾说过,“让世人重新认识、知道香港曾经有过刘以鬯这样的作家,是最让我开心的事。”

王导与刘大师的缘份从何说起呢?在自己的书里,王导有这么一段话:

我对刘以鬯先生的认识,是从《对倒》这本小说开始的。《对倒》的书名译自法文Tête-bêche,邮票学上的专有名词,指一正一倒的双连邮票。

《对倒》是由两个独立的故事交错而成,两个故事的主要人物分别是一个老者和一个少女,故事双线平行发展,是回忆与期待的交错。

对我来说,Tête-bêche不仅是邮学上的名词或写小说的手法,它也可以是电影的语言,是光线与色彩,声音与画面的交错。

Tête-bêche甚至可以是时间的交错,一本1972年发表的小说,一部2000年上映的电影,交错成一个1960年的故事。

——摘自电影写真集《对倒》的前言

八十年代末,无名编剧王家卫一直努力找机会拍他想拍的片子,这些片子都发生在六十年代,从《阿飞正传》拍到《花样年华》,这一点也不奇怪。

影评人李照兴说:“每一个年届三十的创作者,都酷爱书写过去20年来的爱与恨。”

也就是说,大部分的创作者总是对自己还蒙昧无知的童年的那个时代格外感兴趣,那是一个巨大的母题,比如姜文要拍七零年的内务府胡同往事,而韩寒要拍的是八十年代的小镇春秋。

王家卫比姜文大,他的童年在六零年代。

关于自己的童年,墨镜王所说的也不多,只知道童年非常寂寞,他的父亲经常出差,而身为上海小姐的母亲带着一个孩子孤身呆在香港。

▲王家卫1958年出生于上海,当年上海法租界的园林,就是他外公设计的。他爸爸40年代末期去了香港,过了几年,妈妈也跟着去了。后来母亲为父奔丧,带着两个大孩子回到上海住了几年,王家卫就是在这时候出生的。1963年,妈妈带着5岁的王家卫回香港,而他的哥哥、姐姐却被迫留在了上海外婆家,也是一别经年,童年的王家卫和身为超级影迷的妈妈一起看了数千部电影。

王家卫讲过当年《花样年华》《2046》都借鉴了刘先生的名作《酒徒》和《对倒》,这是何种借鉴呢?

我个人以为倒不是故事,故事是王家卫的故事,是他内心的苏曼珍和阿飞,但他到底不是那个时代的人,他需要借的正是刘先生身上那股子沧桑之气,那种出身优渥的上海才子南下香港之后因为际遇起伏而产生的那种特有的气场,成就《花样年华》、《2046》的男主角周慕云那种纵情于声色犬马中,近乎自我放遂的浪子形象。

与其说《花样年华》借鉴的是《酒徒》,不如说借鉴的是刘先生,因为众所周知《酒徒》是刘先生的半自传体小说。

生锈的感情又逢落雨天,思想在烟圈里捉迷藏。

屋角的空间,放着一瓶忧郁和一方块空气。两杯白兰地中间,开始了藕丝的缠。时间是永远不会疲倦的,长针追求短针于无望中。幸福犹如流浪者,徘徊于方程式的“等号”后边。 音符以步兵的姿态进入耳朵。固体的笑,在昨天的黄昏出现,以及现在。谎言是白色的,因为它是谎言。不喝酒,现实会像一百个丑陋的老妪终日喋喋不休。

没有一条柏油路可以通达梦境,那只是意象的梯子。当提琴的手指夹住一个叹气时,酒窝还没有苍老。 眼睛是两块毛玻璃,欲望在玻璃后边蠕动。欲望似原子分裂,在无限大的空间跳扭腰舞。一只尚未透红的苹果,苦涩的酸味中含有百分之三的止渴剂……

——摘自《酒徒》

作为中国第一部意识流的作品,《酒徒》大名鼎鼎,其华丽跳跃的文风让林夕、黄伟文等后辈填词人也受益良多,“生锈的感情又逢落雨天,思想在烟圈里捉迷藏”,这完全是现成的歌词啊。

《酒徒》讲的是什么呢?讲的是一位刘先生的故事,六十年代初的香港,刘先生从上海流落香港,从名作家变成一位靠撰写不入流的武侠小说、色情小说来维持生活的写稿佬。

刘先生沮丧不已,日日买醉,试图麻醉自己,逃避现实,顺便也与各色女性发生了纠葛……

▲上:舞女杨露(蒋祖曼饰)是他用钱买回来的爱、红颜知己张丽丽(江美仪饰)弃他而不顾;中:独守空闺的王太(温碧霞饰)独守空闺,难免诱惑、坐怀怎可不乱的刘先生则正是由张震的父亲张国柱饰演,貌似沉着,内心已乱动,下:房东的17岁女儿司马莉(郭善珩饰)是刘先生蠢蠢欲动的心事、而误认他为亡子的雷老太(《小城之春》女主角韦伟饰)则是全片最温暖的所在……

《酒徒》出版于1963年,2010年才由60岁的资深影评人、曾任电影《男与女》副导演的黄国兆拍成电影,总投资400万,只用了16天就拍完。拍好后,导演给刘以鬯看过两次,“第一次录制DVD给老师看,还没有配乐,老师说拍出8成;第二次是在电影资料馆放,全馆的人都来看了,还推荐我去亚太影展参赛”。电影参加了温哥华国际电影节和釜山国际电影节。

有豆瓣网友风趣地说从没见过把男人的落魄失败和搞人老婆写得这么玉带缠颈的……但想想毕竟这是六十年代的作品啊,中国大陆第一部意识流小说还在十几年之后呢,这部小说就算放在八十年代的大陆,也绝对是先锋作品。

我记得大学里我的文学导师岁岁第一次把《酒徒》介绍给我时,真看不太懂,但也真是惊为天人。

所以,正经说,《花样年华》电影里失败的沉默的落拓的男人周慕云正是王导从《酒徒》和《对倒》里借的旧灵魂,或者说,就是在刘先生身上借的旧灵魂。

拍《花样年华》的时候,王大导甚至几次拉刘以鬯上剧场看看, 2013年,95岁的刘以鬯接受采访时夫子自道:“他们拍戏时候,曾经叫我去看情况,其实是想让梁朝伟看看他饰演的刘以鬯本人是怎样的。”

你看,连他自己也承认周慕云演的其实就是他。

▲1952年,刘以鬯孤身到了新马编华文报。那时,他34岁,刚离婚,比拍《花样年华》时的梁朝伟略小了几岁,看照片,两人发型、眉目颇有相似,指尖也总夹着烟。他的前女友顾媚曾说:“我看到《花样年华》中的梁朝伟,真的有少少感觉,就像是当日的刘以鬯,尤其写稿写到深宵、疯狂抽烟时的他。”

据刘以鬯自己说,他出身富家,父亲是黄埔军校的翻译,后在上海圣约翰大学主修哲学及政治。太平洋战争爆发后,刘以鬯在重庆做编辑,任职期间首次刊载老舍的《四世同堂》。

▲刘以鬯从上海圣约翰大学毕业时的毕业照。他认为写作要从小培养,在一年级时写的句子就被老师贴堂,读二年级时因为资质超越同学,老师让他直接跳到了五年级。17岁时写了第一篇小说《流亡的安娜·芙洛斯基》,为他出版的编辑是朱旭华(钟楚红的公公)。

他很小的时候就经常去看电影,“上海大光明戏院第一天播新片我就去看,大光明、南京大戏院播的都是英文电影,我未必了解,但就是很爱看”。年纪大了一些之后也常去上海百乐门玩,后来还常出入马场赌马,对每只马都很有研究,但“十赌九输”。

抗战胜利后,他用父亲给他的钱和给他们兄弟二人起的楼来生活,他在自家楼里创办“怀正文化社”,出版过包括施蛰存、戴望舒等作家的作品,亲眼看过张爱玲交稿,四十年代末为躲避战乱而流落香港,钱是放在精装书的书脊里带出来的。

钱用完了,他就靠写稿维生,写了一篇 1000 字的稿件寄去《星岛晚报》,第一篇就“成功”,得了十元稿费。他接受采访时说:“那时候三毫钱一碗云吞面,写一篇稿子能买30碗云吞面,足以生活。”

▲《花样年华》是写流落到香港的陈太太遇上了周先生,两人发现自己的配偶原来出轨了,于是两人开始了一段情。

▲《2046》说的是周慕云于1966年回到香港,先后与新加坡的黑蜘蛛(巩俐饰)、交际花白玲(章子怡饰)、东方酒店老板的大女儿王婧雯(王菲饰)身上发生的三段短暂情缘。

电影中的周慕云基本上是从上海流落到香港、又去新加坡谋生,再回到香港,这些与真实生活中的刘先生自己的经历关不多,刘先生1948年由沪及港,1952年他到新加坡、马来西亚等地辗转办刊五年,1957年携新婚太太罗佩云回港,从此携手在香港生活了61年。

《酒徒》后的文人风流帐

在香港的文化圈刘以鬯先生和太太罗佩云是出了名的有影成双。

▲两人1957年结婚。夫妻俩感情一直很好,形影不离,连送稿也是一起,据说除了有几次刘以鬯独自离港到外地参加文学等活动外,两人未曾分开多过24小时。

蔡澜曾说:“这些年,刘先生的生活都多得这位贤淑的太太照顾,他自己埋首于写稿和他的兴趣里面。玩些什么?邮票呀、砌模型呀、收集陶瓷呀。刘先生发挥了一边打麻将一边写稿的本领,写写稿也可以一边把模型砌好。”

署名东瑞的作者曾在博客上写过刘先生夫妇相处的近况:

刘太差不多成了刘先生的经理人了。举凡出书的具体事宜、封面的要求、报纸杂志社记者的采访,事无巨细,都是她一肩承担。她成了刘先生与外界联络的最佳桥梁。

虽然年龄已逾七十,刘太耳清目楚、反应快速敏捷,记忆力超乎寻常。除了照顾刘先生的生活起居外,她对刘先生著作的情况也了如指掌。长期练就的心灵默契,令她决定一件事时明确果断。佩云,就像刘先生肚腹里里的一条虫,主人的心事她琢磨得很透。

也许来自年轻时候注意仪表的习惯,刘太身段保持得很好,整日精神奕奕、清清爽爽的,绝没有老态。雪白的肌肤,配以满头雪白得整齐的头发,加上衣着上的讲究——她常常将上衣、裤子、手提袋、鞋子的款式和颜色配搭得天衣无缝,把自己“打造”得高贵大方,仪态优雅。

多少文人晚景凄凉,而刘先生却能够与夫人跨越了金婚的婚姻长路,走上相扶相知之道,可谓羡煞天下愤夫怨妇!刘以鬯有贤妻如是,夫复何求?

▲真心说,刘太罗佩云是罕见的老了比年轻时好看的典型,年轻时末见得特别突出,但越老越美,果然长年和书打交道,和读书郎君在一起,谈吐也好,气质也好,真是全面升级,超有气质的老太太。

但是时间到了2006年,著名音乐人顾嘉辉的姐姐顾媚出了一本回忆录,里面有短短的一段文字提到了刘以鬯先生,舆论大哗当然,一是没有想到刘先生当年与顾小姐居然也有一段情,二是没想到刘先生对顾小姐这么无情。

▲顾媚原名顾嘉弥,1929年生于中国广州,是香港五六十年代著名歌手、演员。1951年,顾媚正式投身歌坛,曾在新加坡、台湾及泰国登台,在新加坡登台认识了方逸华,后经方引荐,1961年加盟邵氏,主要任务是幕后代唱。1962年,在电影《不了情》中,顾媚为女主演林黛配唱《不了情》大获成功,1965年,她出演电影《小云雀》获得成功,奠定了她歌演双栖的地位,1970年代起专注于画坛,成为国画画家,最擅现代水墨画,画风豪迈。

她与方逸华感情十分要好,曾同床睡眠,80年代,顾媚的丈夫偷她的钱,令她欠债200多万,方逸华请她为邵氏画一幅巨画,让她住在邵氏宿舍,并承诺“有邵氏一天,你就可以永久住下去”。2000年她还参加了邵逸夫的生日会。

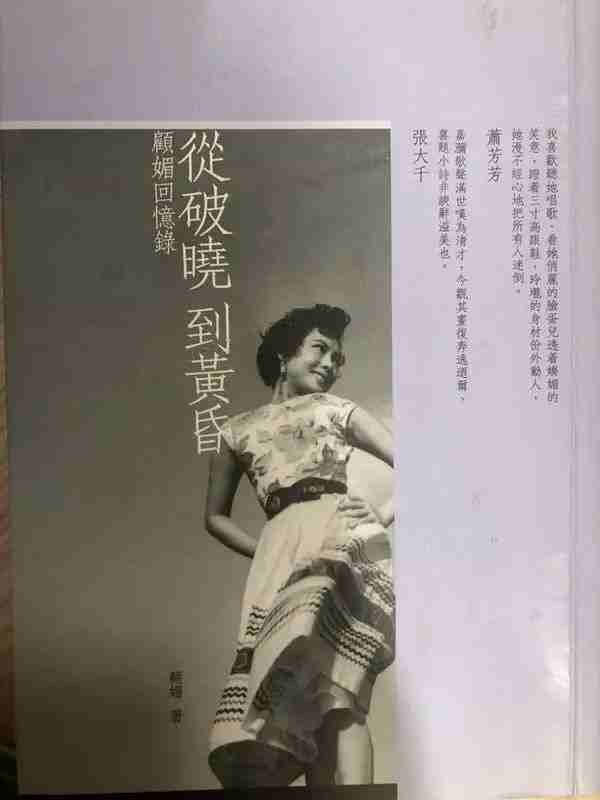

而顾媚小姐的这本叫做《从破晓到黄昏——顾媚回忆录》里用平实,平淡的语气提到了他经历过的许多往事。

她遇到过的许多牛人,所谓英雄难见老街坊,赫赫声名的人在顾媚小姐笔下也都是平凡人等,这让没有经历过从前岁月的后辈们看得目瞪口呆,原来势力通天的方逸华小姐从前是这样过活的,原来邵逸夫先生私下是这样的,原来文学教父刘以鬯也是薄幸郎……

▲2006年,这本自传由香港三联出版社出版,那时顾媚小姐已经77岁了。1974年,她曾与画展结识的泰国华侨唐伟南结婚,但因为两人不合,“我自问对他也太漠不关心,事实上是无从关心,因为我在他身上找到的常常是‘隐瞒’二字……很多事情都证实他的行为不够光明,不是一个君子所为”,再加上唐偷钱,两人8年后离婚,没有孩子。之后顾媚一直寄情于画画,再未结婚。

顾媚在本书的第二章第三节:《纸上的爱情——痴痴地等》就写了她与刘的感情。

三、纸上的爱情——痴痴地等

在新加坡演出期间,我认识了一位作家刘以鬯,他以记者的身份在后台采访。我说我在报章上看过他写的文章,他问我知不知道他的名字,我说我知道,但我不知道“鬯”的发音,常读作“刘以傻”。我就把“刘以鬯”三个字写了出来,他立刻把这字条放进衣袋里。自此他每晚都来后台看我。

歌舞团解散后,我在满江红歌台开始履行我的第一份登台合约,当时很流行听歌,观众都是知音人。国语时代曲盛极一时,当地著名的歌星有潘秀璞和张叶叶。而外来的歌星则很少,我是其中的一个,另一位是唱英文歌的方逸华。方逸华是夜总会的驻唱歌星,我们就在那时候相识,结为好友。

在满江红献唱期间,刘以鬯差不多每晚陪我上班,接我下班。我们常到近郊的加东宵夜。我们总有谈不完的话题,诉不尽的情意。他年前在香港离了婚,前妻李芳菲和女儿留在香港,他独身来到新加坡在报馆做编辑工作,我们几乎天天都见面。他很落寞、失意。我从未尝过恋爱的滋味,前度男友花显文只能算是我的恩师,他带我出道,替我及我的家人分忧,我与他之间有感情而没有爱情,所以刘以鬯可说是我的初恋情人,我是真真正正地堕入爱河了。于是我们订了婚,交换了订婚戒指。

年轻时的岁月总是那么的悠长。我和刘以鬯相处只不过短短一年,犹如是半个世纪那样长久。

我在新加坡的登台合约已届满,要回香港了。离别的时刻终于到来,我们难舍难离,彼此相约在两个月后,我再到新加坡跟他结婚。

回到香港,我即着手申请再到新加坡的签证。这期间,我们每日一信,从不间断。书信的往来最易生情,这种感情的蔓延比天天见面还要厉害。我们都渴望早日相聚,但签证迟迟未发下来,在我再三的催促之下,新加坡移民局终于回覆,政府竟然拒绝我入境,真是晴天霹雳。我再查问理由,却得悉是有人在新加坡告发我,以我破坏别人家庭为理由拒绝批准我入境,告发我的人是胡山的太太。当时新加坡的社会风气非常保守,她们的太太追求别人竟然把罪名套在别人身上,真是不可理喻。

这情况不仅发生在我身上,当时有几名歌星也是被同一理由被拒入境。后来事隔十五年,新加坡文化部长邀请我与方逸华去义唱筹款,我才再次踏足这块土地。

我遭新加坡政府拒绝入境,此事对我的打击很深。我和他都无法丢下这段感情,百般无奈之下,刘以鬯决定回港和我结婚,但他要我暂时忍耐一段时间,待他工作期满以后在港找到工作才能回港。我只得忍耐了,再重回夜总会唱歌。

那时候,嘉辉也开始晋身乐坛。李厚裹让他帮助编写配乐及唱片工作。另外,花显文又带他入乐队里当钢琴手。而我自己就更忙了,除了晚间在乐宫楼献唱外,白天经常忙着为电影幕后代唱和唱片录音。渐渐我爱上并习惯这种忙碌生活,但心里依然未能够忘记刘以鬯,我们通信更频繁了,有时一日两封信,像写日记一样互相报导日常生活和倾诉离情。我每天亲自到邮局寄信,然后每天在家中焦急地盼望着他的来信。这些来往的书信,控制了我全部的精神生活。我苦苦守候,到底是为了什么?我渐渐觉得我们的爱情原来只是建筑在几页白纸上,原是经不起风雨的,大风一吹就散了。

别后差不多一年了,他还未有回港的迹象。我不能去,他又不回来,时间渐渐的把这段感情冲淡了。

一九五四年,我到台湾演出,成员都是大明星,有李丽华、欧阳莎菲、周曼华和黄河等,团长是王元龙。我和尤敏、林翠刚出道,只知道跟着大队走便觉得很好玩。

我们每天都有表演,不停的拍手掌。时值盛夏,天气酷热,我把订婚戒指脱下套在小指上,拍掌时不慎丢失了。回到香港我写信告诉刘以鬯,想不到他竟然不相信我,以为我有意毁掉婚约。自此他开始对我冷淡了,不久我就听到他结婚的消息,又是一次晴天霹雳。这场多磨的好事告终了。我自问对他一片情真,想不到他会突然摒弃我。我找不出被摒弃的原因,难道是因为我不小心丢失了那只订婚戒指?

记得以前他曾对我说:“爱情像一滴水银,放在掌心只能小心地欣赏,不能把它抓紧。一抓紧,它就会从你的指缝间溜走了。”如今我还没把它抓紧,它已从我的指缝中溜走了。我感受到前所未有的伤害,这是我人生中第一次在感情上受到打击。

几年后他回到香港,有一天他致电给我,竟然要向我讨回他以前写给我的一大批情书,希望和我交换(看来他也保存着我写给他的信件),可能他认为他是位名作家,唯恐我利用他的书信去卖钱。我非常生气,他把我低估了。

其实两年来我储了他给我的一大箱情书,足有二、三百封,在我得知他结婚消息的当晚,我已将这一大叠情书用一把火烧掉了。这一段我一生中唯一的一次恋情就被这把无情的烈火,烧得连灰烬也看不见。

主要的意思就是说当年她在南洋登台时,有记者一直守候,当时刘已与原配李芳菲(亦是女星)离婚,有个女儿留在香港(2012年62岁去世了),然后两人就谈起了恋爱,当时,“他很落寞、失意,我从未尝过恋爱的滋味”。

干柴烈火,私订终身,后来顾媚阴差阳错因签证问题不能到新加坡,但两人通信一年之后,她就听到情人结婚的消息。后来刘更打电话来索要从前的情信,“他认为他是位名作家,唯恐我利用他的书信去卖钱,我非常生气,他把我低估了。”其实顾是把他的信都烧了。

顾媚的书里不仅供出这一段公案,也扯出了刘先生原来还有一个前妻,一查,这个前妻其实来头也不小,是一位电影演员,名叫李芳菲。

▲网上关于李芳菲的资料非常少,只知道她是一个二线女演员,演过《衣锦荣归》(1947)《真假济公》(1955)《那个不多情》(1957)《酒色财气》(1957年)

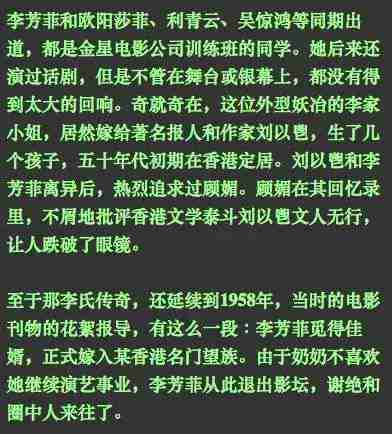

关于这位神秘的李芳菲的故事,我们在网上没有找到太多痕迹,只有一段网友的留言:

▲李芳菲小姐的故事,非常之亦舒,据说后来还因为抚养费闹过官司,难怪刘不再提她。

▲李芳菲的样子都说有点妖艳,看动图有点模糊,其实按她演电影的时间推论,应该是刘先生1948来港后,两人结婚生女,1952年两人关系破裂,刘转头去了新加坡,然后在那里遇到了顾媚,有了一段情,但当顾媚回了香港又不能来新加坡之后,他遇见了更适合他的歌舞团演员罗佩云,于是他选择了后者结婚,事实上,以顾媚坚强的个性,铁定不会放弃自己的一切全心去照顾老公,而且是一个十分清贫的老公,只能说,那个时候的男作家,需要的都是那种奉献式的化做春泥甘护花的女性。

顾媚的回忆录一出,刘先生显然是不高兴的,也做了点反击。

2006年《天堂与地狱》再版时,刘以鬯先生在太太的支持下才在序内写下了一段“掷地有声”的文字:

“五二年赴星马报界工作五年,五七年回港,同年与佩云结婚,甘苦共渡五十载,未尝二十四小时分离,适逢获益重出本集,顺便作为我俩金婚纪念。”

▲罗佩云比刘以鬯年轻十七岁,“彼此都有感觉”。结婚前,作家给她写十封八封情书,保存至今,她情愿做唯一的读者,这是他们结婚那一年的一张黑白照,此前,刘太从来没有露出面,这堪称是罗佩云第一次正式出现在公众刊物上。

关于他俩神仙伴侣的爱情故事也出来了,这是登在《大公报》上的一段文字:

1956年,刘以鬯住在金陵大旅店,过着客栈写稿为生的日子;也在那一年,22岁的年轻舞蹈员罗佩云,随着一个香港歌舞团来到新加坡,在“快乐世界”游艺场登台。那次,歌舞团住的地方正好是金陵大旅店。

罗佩云生于上海,后随着家人南移,先到广州,再到香港。她自小喜欢舞蹈,到香港后正式学习芭蕾舞、现代舞。1953年第一次出埠,就是到南洋登台;认识刘以鬯时,已是她第三次到新加坡了。

对罗佩云来说,“刘以鬯”这个名字一点也不陌生,她在香港时读过他的小说。她没有想到的是,在南洋的这个小岛,竟遇上了自己心仪的作家。

生性文静的罗佩云,不喜逛街应酬,没事就待在旅店里看书聊天。 “刘先生知道我喜欢读书,就借了一些作家的作品给我看。”渐渐地,从相遇相识到情投意合,两人成为情侣。

▲在刘以鬯先生的纪录片里,导演远赴新加坡拍下金陵饭店实景,暗示《花样年华》中在狭窄通道里相遇的灵感来自刘先生和罗小姐当年的恋爱状态。

他们俩结婚的时候,新加坡艺人庄雪芳曾说。

“说到罗佩云,她真是个难得的女孩子,年轻漂亮、舞跳得又好,相当引人瞩目,也有不少仰慕者。不过她看也不看那些人一眼,一心一意跟着刘以鬯。要知道,当时的刘以鬯是一名身体孱弱、事业失意的穷作家。这真的是缘分呵!”

▲罗佩文年轻时梳的雀巢发型,也曾在刘以鬯笔下出现过。

可以说,罗佩云真是非常传统的中国女性,在很年轻的时候就开始照顾刘以鬯先生,相守五十多年,刘大师大部分成名作品都是在1957年之后写出来的,这与她照顾有功分不开。

而且她善于经营,他们在七十年代能在“太古城”买下公寓,也是刘太经营有功,当然,对于这位前度女友,两老也是有看法的,那就是承认是事实,但是有腹诽,“既然说刘先生是心爱的人,就不应该把以前的交往当宣传”。

这个说法来自八卦的蔡澜先生,我们摘录一下:

“我也绕个圈子问刘太太:“刘先生当年爱慕他的女人可真多,顾媚在自传中也坦白承认过。”

“那个年代的刘先生,怎会没有女人喜欢他呢?既然说刘先生是心爱的人,就不应该把以前的交往当宣传。”

最后还是不管三七二十一地问了:“刘先生在结婚之后就没拈花惹草吗?”

刘太太笑了:“这么说吧,我的命好过倪匡夫人。”

▲倪匡和夫人李果珍相识于微时,那时他初来香港,在工地打工,在夜校读书时,对同学李果珍一见钟情,两人认识一星期就同居,三个月后就结婚,那时倪匡才23岁,李果珍才20岁。倪匡年轻时非常花心,风流债一大堆,号称赚来的钱一半交给老婆,一半自己花,他喜欢上夜总会,出了名最爱一身白,小胖子又一身白,滚动起来像个球,……连《今夜不设防》都脱胎于此。那时他喜欢一个夜店女公关,为了讨她欢心,常带蔡澜、黄霑去捧场,三人常把女人们逗得大乐,彼此得意万分,干脆就办了个成人清谈节目,让更多的人听到他们的妙语连珠。

1992年倪匡与夫人移民旧金山,2005的回流香港,六十年夫妻,两人现在感情倒十分甜蜜,形影不离,连睡觉都要手拉手,倪匡也坦言,他现在吃老婆的用老婆的,最对不起的就是老婆,要继续还债。

客观地说,罗太太果然不简单啊,这两句答话,不紧不慢,首先DISS了前女友,顺便让倪匡夫人也躺枪了,不得不说,上海太太果然顶顶精明利害啊。

其实呢,也不是她命好,要我说,主要是写纯文学的人没钱。

同样是写几十个专栏,当年倪匡写推理写武侠确实是有名也有钱得多,六七十年代他帮邵氏写剧本,出了名先收钱后给稿,而且不改稿,写了华人作家里最多的字,也赚了这一世最多钱。

真是感叹啊,当年南下香港的文人,都经历过一番生死博斗。

五十年代初期,从上海广州来香港的人,都以为很快能回去,谁知在这里一住就是那么多年。当年香港是小渔港,文化淡薄,南下的文人在此地谋生,什么都得写。

刘先生当年曾号称一天要写十三个专栏,一天写上万字,但那时所有写稿佬都是如此,大家都是靠一只笔活了下来。

▲(上)黄霑与林燕妮,(下)易文、陶秦、倪匡。当时南下的这批文人,为了生计,都多多少少和娱乐圈扯上关系,改做导演、写剧本、主持节目等。而现在,除了倪匡,都已经辞世了……

王家卫说:“很惋惜!刘老师的离去象征了战后南来作家在香港异地开花之时代的终结。香港为这一代的文化工作者提供了一席之地,容他们在此开花结果。”

刘以鬯 1960 年代写出了他的名作《酒徒》,但到十几年以后在台湾出版才正式被认可。

▲刘以鬯曾解释创作动机,“我写《酒徒》的第一个促动因素是:在忘掉自己的时候寻回自己。”还曾在序言中写道,“这些年来,为了生活,我一直在娱乐他人,如今也想娱乐自己了。”

而他在1986年到2000年一力维持的《香港文学》也是香港纯文学的一杆大旗,刘以鬯还为多个报纸的副刊编稿子,更扶持了包括西西在内的一大批本土香港纯文学作家,被称为香港文学的教父也是理所应当。

回顾刘先生的一生,是一个上海老克勒在香港写作了一生的故事,怎么说呢?风流也风流过,有过恩怨情仇,这没有什么,哪一个认真活过的人没有这些纠结的往事呢,但真心说,勤勉也真勤勉,一直工作了七十年,笔耕不辍。

▲刘以鬯最缅怀的还是上海文学世界,那时他创办的怀正文化社出版严肃文学,到香港后,“写稿好多时都是为生活,娱乐他人”。六十至七十年代最高峰时,曾经一天为13间报馆或杂志写稿,每稿约1000字,月入三千多元至四千元,除了吃饭、睡觉,一直趴在书桌前写作。写了半世纪稿,他的右手食指起了厚厚的茧,要戴一只手指套保护。

但是既算如此,所得也不过仅够在港岛太古城买一间小小公寓,这充分说明了一个纯文学作家在一个纯商业社会的地位,注定就只能清贫一生。

▲夫妻俩在七十年代尾,以十多万全款买下了这套房子,实用面积六百呎,居住至今。家里到处是书和模型。刘以鬯每天在家写作,不需要太宁静,都是开了收音机的,“他喜欢模型,一路砌一路写,我们家里好多模型,他好喜欢小玩意。”

是啊,一心要当严肃作家很可能注定就无法致富,不但在香港,在英国,在美国也都是如此,所以,作家如果没有或者无意写出能改编成影视剧的爆款畅销书,很可能就只能默默在小圈子里闻名一世。

但也没什么,毕竟人生并不止于赚钱这一件事。人生还有许多有意思的事。

像刘先生一样,一辈子虽然颠沛流离,但能做自己喜欢的事,到了晚年提携后辈,影响后进,暗暗对一个城市的流行文化产生影响力,和太太有影皆双,活到99岁,真算得上闪亮的一生。

光阴无情,随着黄霑、林燕妮和刘以鬯这一代文化人的去世,上个世纪因大时代变动南下人群齐聚香江,而产生的香港八九十年代璀璨的流行文化至此也渐告幕落,就像《花样年华》里刘以鬯写的那些怅然的句子:

“那个时代已过去,属于那个时代的一切都不存在了。”

是的,一切都过去了。

但他们那一代人的经历与情怀,在逼仄海岛求生仍然要享受生活的海派调调却成了是王家卫电影的灵感来源。

正是因为有刘先生这样的人的存在,那不灭的海上的一点文人魂,才引出了这一番“疏影横斜水清浅、暗香浮动月黄昏”的《花样年华》,所谓文化生生不息,大概就是这个意思。

本文文字原创,配图来源于网络

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。