曾劭恺 | 中世纪艺术中的自然与恩典(上)

作者 | 曾劭恺教授

文章来源 | 香柏原创

香柏主持:红娘

相约香柏,认识生命,传递信仰,我是主持人红娘,今晚非常高兴,我们又邀请到了大家的老朋友曾劭恺教授。昨天是六一儿童节,相信很多的人在这个特殊的日子,都在回顾自己成长的历程,其实我们的信仰,我们的文化,我们的文学,我们的艺术都有其成长的历程。

基督教美学从创造、堕落、救赎这条主线展开,这个世界是神所创造的,同时这个世界是堕落的,但神予以这个堕落的世界,以救赎的盼望,神在看护着这个世界,伟大的基督教艺术家都会在艺术作品里同时呈现这些重要的命题。历史是他的历史,同样我们的艺术也是他的艺术,每一次人类文明的跨越进步之前,常常是思想观念的改变与更新,而促进这些改变的往往是人们在神学观念上不断进步。

我们国内的朋友们往往看重发生在南欧意大利的文艺复兴,其实,比文艺复兴更加对世界有造就的是五百年前新教的改革,即马丁路德的宗教改革和其后的加尔文改革,甚至可以说人类的现代文明脱胎于基督教新教文明。

基督教的美学是以独特的美学来界定艺术的对三一神的崇拜,神是超越一切又住于天地万物之中的。艺术起源于人对神的崇拜,不管是远古的崇拜,还是中世纪的文化呈现,以及后面的改革宗神学时期,欧洲在各个不同的时期,都产生了许多伟大的艺术作品,比如意大利的音乐和绘画,英国的文学诗歌,荷兰的视觉艺术和画作,德国的音乐等等。

今天为我们主讲的是曾劭恺教授,请允许我再一次介绍一下曾教授:他出生于中国台湾,毕业于英属哥伦比亚大学,其后又转入基督教研究专业,后获得加拿大维真学院、美国普林斯顿神学硕士学位,以及英国牛津大学研究硕士与哲学博士学位,他出版有众多的论文和专著,主要的学科为基督教思想研究领域,包括巴特研究、汉语神学、近现代基督教思想史、浪漫主义,克尔凯郭尔研究、黑格尔研究、宗教改革思想研究、圣奥古斯丁研究等等。

曾教授曾为我们带来过“基督教与西方艺术史”的主题讲座,今天他为我们带来的是:中世纪艺术的自然与恩典。历史没有假如,人类走过的每一步都有其价值与意义,对于西方的中世纪,其实我们有许多的成见,相信今天晚上曾教授带来的讲座会让我们用更加开阔的视野去看待人类曾经的历程,有请曾教授。

Professor

柏拉图的二元论与基督教精神

各位朋友、各位弟兄姐妹大家好,我是曾劭恺,我们今天想要从一个特别的角度--自然与恩典之间的关系--来看中世纪的艺术以及音乐。“自然与恩典”这一个主题其实是我们上一次已经开始讨论到的一个课题。

我们上一次在讨论柏拉图主义的时候,讨论到了柏拉图的世界观,不论是柏拉图自己的思想或者是后来的柏拉图主义学派的论述里面,有一种强烈的“二元论”,就是天与地之间的割裂。或者是讲得更确切一点,柏拉图以及后来的柏拉图主义者非常看重永恒的事物,对他们而言,一切会改变的会过去的事物,都不是真实的,都是过眼云烟。所以,在柏拉图的论述当中,艺术并不具有非常崇高的地位,甚至柏拉图排斥艺术。柏拉图认为艺术如果有任何意义的话,那么艺术所要描绘的并不是这个世界的事物,而是用寓意的方式来讲述理性的永恒的真理。柏拉图也是从这个角度去肯定荷马史诗等古希腊的文学作品的。

柏拉图的二元论思想,从非常早期就开始影响基督教,基督教跟柏拉图思想的关系一直是复杂的,在新约作者的著作当中,我们会看见新约非常强调一位永恒至纯的上帝,而这位上帝在许多方面似乎跟柏拉图或者柏拉图主义(主前一世纪到主后一世纪的柏拉图主义)讲的那位至善者有一些共同之处。但我们又发现,譬如《约翰福音》里面讲“太初有道”,约翰在这里用的术语都是当时希腊哲学经常使用的一些术语——“太初(archee)”、“道(Logos)”——讲那位永恒自存而不改变的“道”,之后他告诉我们“道成了肉身”,这是没有任何一个柏拉图主义者可以接受的教义,因为对柏拉图主义来说“肉身”是会改变的,“真理”却是永恒自存不改变的,这个会改变的世界是不可能承载那永恒不变的道或真理的。因此,从新约圣经开始,基督教讲到永恒真理的时候,在一个很重要的地方与柏拉图主义背道而驰,那就是基督教肯定上帝所造的世界,就像在今天很多的基督徒会唱一首诗歌,叫做《这是天父世界》。约翰说“神爱世人”,神爱这个世界上的人,这个世界上的人不是臭皮囊,不是过眼云烟,在使徒信经里没有讲“我们信灵魂不朽”,而是“我信身体复活”。换言之,那眼不能见的、形而上的、超越的、以及那形而下的、受造的、眼睛可以见到的自然,在“道成肉身”的基督里有一个奇妙的联合。“道成肉身”就是基督教世界观重要的核心。

柏拉图的思想,特别是主前一世纪到主后一世纪形成的柏拉图主义,这个学派有很多的论述对于基督教神学家来说非常有用,包括像奥古斯丁这样伟大的神学家、哲学家,都使用了许多柏拉图主义的词汇以及文法(哲学文法)来论述基督教信仰的内容。但很可惜的是,当他们这么做的时候经常不自觉地把柏拉图的某种二元论带到教会里面来,这种柏拉图式的二元论在新约时代就已经出现了。比如说在《约翰一书》里面,约翰特别驳斥一种异端,那种异端在教会历史后来成型变成所谓的幻影论。那种异端在约翰的时代已经有了,所以约翰在《一书》里面特别强调,那起初就有的“道”就是我们亲眼看过、亲手摸过的,他特别用感官的经验去描述,成了肉身的“道”是真的,是眼睛看得到,手摸得到的肉身。约翰所要驳斥的那种异端,就是受到柏拉图式二元论的影响,否定一切形而下的,认为一些形式下的都没有永恒的价值,甚至都是应该被藐视的,所以这种异端认为圣子(或道或上帝)从来没有成为真正的人、真正的肉身,祂在地上只不过是一个幻影,所以走在地上一尘不染,那死在十字架上的也不是真的圣子自己,那只是一个幻影而已。否定肉身的人,他们也不会相信身体复活,不相信身体复活的这种异端,我们发现在保罗的时代已经出现了,所以他写《哥林多前书》的时候,在十五章特别强调,如果身体不会复活,那么我们在今世及时行乐好了,我们不需要在今生追求永生,或者我们不需要在永生的盼望下度过今生。

受二元论影响中世纪基督信仰被严重割裂

所以我们看见,新约圣经的作者或者旧约圣经的作者,非常强调基督徒在肉身当中活出上帝的道。但是很可惜,由于柏拉图的二元论不断影响基督教的思想,甚至到今天。

很多的基督徒,他们认为要过属灵生活就应该摒弃地上的一切事情,比如说要在神的家中侍奉神,那就常常不在家,不顾地上的家,因为地上的家只是过眼云烟,又或者是为了传福音,常常不在家,因为传福音是救人灵魂而地上的家庭都是会过去的。这种的思想,在基督教最早期就已经出现,我们刚才讲到在新约时代已经有这样异端的思想,或者说不符合新约圣经、不符合基督教精神的思想,而发展到中世纪的时候,信仰与生活、自然与恩典、形而下的与形而上的、日常的与属灵的、地与天,被割裂、被一分为二。

中世纪在音乐上面有很重要的发展,宗教音乐、宫廷音乐、游唱诗人的音乐,对于后来的巴洛克时期以及古典时期、浪漫时期,都带有非常重要而深远的影响。

我们从自然与恩典的角度切入到中世纪,或多或少会带有一种批判,这种批判是建基于宗教改革对《圣经》的理解。我们理解《圣经》的核心是“道成肉身”,是救赎历史——创造、堕落、救赎。我们肯定这个世界是天父的世界,肯定这个世界是堕落的,也肯定是上帝要救赎的世界,因此我们要拥抱世界,“拥抱世界”并不是“贪爱世界”而是不否定世界,(当我们唱《这世界非我家》的时候,我们就忘记这是天父的世界)。所以,一方面,要知道我们在地上是客旅是寄居的,另一方面,我们也要知道这是天父的世界。就像主耶稣在《圣经》里面教我们说:“世人若恨你们,你们知道恨你们以先,已经恨我了”(《约翰福音》15:18),因为我们不属于这个世界,但是耶稣又教导我们,“你们是世上的盐”、“是世上的光”(《马太福音》5:13、14),教我们祷告的时候要求“愿你的国降临,愿你的旨意行在地上,如同行在天上。(《马太福音》6:10)”,主耶稣教导我们过在地如在天的生活。因此《圣经》的世界观从道成肉身出发,基督徒要过的生活也应该是“在地如在天”,入世却又不属世的生活。当我们从这个角度来看中世纪的时候,我们会发现中世纪的基督教信仰已经严重变质,严重受到了柏拉图式二元论的影响,以至于割裂了“天与地”、“自然与恩典”,为了不属世,也就变得在信仰上面不入世,可是因为在信仰上面不入世,反而就变成在生活上面属世。

中世纪并非所谓的“黑暗时期”

在这里要澄清一下,我们是从宗教改革的角度对中世纪做出一种反思,但是在这里我们必须为中世纪讲几句话:

- 首先中世纪并不是后来学者所说的,所谓“黑暗时期”。在文艺复兴的世俗人文主义,比如Petrarch(彼特拉克),这些人的眼中基督教是使希腊罗马文化堕落败坏的宗教信仰,所以他们试图要恢复到人类文明的源头,他们对基督教持否定的态度,也因此对整个中世纪持否定的态度,因为中世纪是由基督教(至少是由教会)所主导的,整个文化、整个社会、甚至是政治,最具影响力的组织就是教会,因此世俗人文主义否定中世纪,认为中世纪是黑暗时期。到了启蒙运动的时候,启蒙运动人士又认为文艺复兴也是未启蒙的理性,也仍旧是昏暗的。无论是启蒙运动还是文艺复兴,都是带着偏见看历史。事实上,中世纪并不是文艺复兴的人文主义者所讲的那样黑暗、反理性。

中世纪有许多重要的西方文化突破与贡献,在艺术方面,中世纪的卡洛林王朝、奥托王朝都带来了建筑艺术上面的复兴。伟大的西方古典大学,譬如博罗那大学、牛津大学、巴黎大学等,这些大学早在文艺复兴之前的中世纪就产生了。这些大学有个特色就是它由不同的学院所组成,学院英文是“college”,“college”这个英文字是从哪里来的呢?“college”源于拉丁文“Collegium”,“Collegium”意思是祷告的地方,我们可以姑且翻译为“祷告院”,也就是说中世纪的知识与学术是从祷告开始,从敬虔开始的。中世纪发展出许多伟大的学术,特别是哲学,在东罗马帝国(拜占庭帝国)覆灭之后,希腊的学术传到了西方拉丁的世界,以及与穆斯林学者的交流,都让西方的学术有很多哲学上面的,甚至是科学上面的突破。中世纪在文化上面是不断创新的时代,并不是一成不变的,更不是所谓的黑暗时期,所以我们在这里先为中世纪平反。但是我们还是要回过来,从另外一个角度看中世纪,看到中世纪有一个非常严重的缺陷,那个严重的缺陷就是在自然与恩典,在属灵生活与日常生活中间,划下了不可跨越的一道鸿沟。

从中世纪音乐看信徒信仰与生活的割裂

中世纪在音乐上面有很多伟大的突破,特别是在宗教音乐方面。在宗教音乐方面,中世纪早期就已经有了一个伟大的发明,那就是管风琴(Church Organ),管风琴的前身是罗马帝国的竞技场上角斗士出场的时候使用的乐器。大家如果去过现场听管风琴的话,就知道这个乐器的声量极其宏伟,它可以盖过一整个管弦乐团,马勒的第八号交响曲《千人》,真的在编制上面就动用了一千个人,包括合唱与管弦乐,这么庞大的编制里面只有一台管风琴儿,而那台管风琴足以和剩下的九百九十九个人的声量匹敌,可见这个乐器是多么的洪亮伟大。

因为管风琴的前身是罗马帝国竞技场上角斗士出场时候使用的乐器,所以他本来是伴随着杀戮,伴随着竞技场里面血腥的运动,伴随着暴力的一种乐器,但是它被教会给救赎了,转化了,使它变成敬拜上帝用的一种伟大的乐器。 如果你到欧洲或者北美比较古典的教堂,不论是文艺复兴风格或者是哥特风格的大教堂,在教堂的回声当中聆听管风琴,会发现五脏六腑都在翻腾,会觉得整个人都被提到天上去面见神,会悠然产生一种敬畏的心情。

另外中世纪还发明了“格雷戈里咏叹调”,那是一种单音音乐,那种音乐也会让人觉得好像脱离了城市来到天庭面见神,它是如此纯净而圣洁的一种音乐。中世纪还发明了“复音音乐”,在巴洛克时期之前复音音乐还是比较粗糙的,没有那么严谨。什么是“复音音乐”呢?复音音乐就是同时有不同的两个或更多的旋律在进行,交织而成的音乐,到了巴洛克时期“复音音乐”发展成所谓的“对位法”,一个音接到下一个音的时候,都会有一个和旋上的转换,所以哪一个音对哪一个音是非常严格的规定,是极其数位化的一种音乐,在中世纪的时候还没有那么严谨,可是已经非常了不起了。复音音乐就产生了教堂里面的合唱,当然单音音乐也可以合唱,可是大家唱的是同一个声部,复音音乐就会唱不同的声部,用不同的声部来唱赞美诗会产生一种特别的效果,这是基督教特有的发明,这种特别用来敬拜神的音乐,让人听了会觉得好像跟天使在一起,每一个人用自己的声音可是大家却如此和谐的敬拜同一位上帝,所以这“多中有一,一中有多”,反映了三一上帝按自己形象所造的人所被赋予的人里面的上帝形象。简而言之,中世纪的宗教音乐,有极其深刻的,敬虔的精神在当中。

中世纪的宫廷音乐,我们就不多讲,因为宫廷音乐大部分是用来宴乐的,艺术价值或许不是那么高,甚至就连到巴洛克时期亨德尔写的宫廷音乐,虽然在作曲上面是很伟大,但是在人文深度上比不上他所写的宗教音乐。与巴赫不太一样,巴赫不论是世俗音乐还是宗教音乐,都带有同样深刻的灵性,这以后讲宗教改革的时候会特别去讲。所以我们现在就不讨论宫廷音乐。

不过在宫廷音乐里面有一种特殊的音乐与民间的音乐有结合的,这就是游唱诗人。这些人在最初是低阶的贵族,所以他们游走于宫廷与民间,把宫廷里面风花雪月的题材谱成曲带到民间去唱,这就类似于《甄嬛传》里面后宫非常狗血的剧情,特别是二月河的小说里面出现的那种宫廷里面秘辛奸情,游唱诗人特别喜欢的就是把宫廷里面的一些禁忌的爱情谱成曲子带到民间来唱。他们在民间也看尽了各样禁忌的爱情,特别是未婚男女的那种婚前性行为,这是教会绝对禁止的,甚至有时候会出现乱伦的暗示。游唱诗人在德语地区或者日耳曼的地区,他们很喜欢用一个文学上的母题就是菩提树,德语叫做“Lindenbaum”,“菩提树”在游唱诗人的诗词里面并不是佛教讲的那种“菩提本无树”意思。“菩提树”会长出非常茂密的叶子,好像一把大伞一样,青年男女要偷情的时候就跑到荒郊野外去找一棵菩提树,在菩提树下做那苟且的事情,菩提树可以替他们遮挡阳光,也可以替他们遮挡上帝的目光,使他们不会被上帝看到,因为他们知道这是教会信仰所禁止的。这些人并不是不信神,而且信的非常入迷,入迷到愿意花大量的钱去买“赎罪卷”(这个翻译不太准确)让教会开恩,减少他们自己或亲人在炼狱的时间,因为这些人有的时候犯的罪是会失去恩典的罪,在中世纪的教会里面这叫“mortal sins”(致死的罪),他们犯了罪以后就失去救恩,失去救恩就需要重新得到赦免,有的时候需要得到教宗的赦免。瓦格纳有一出歌剧叫《唐怀瑟》,唐怀瑟就是一位中世纪的游唱诗人。瓦格纳笔下:唐怀瑟在维纳斯山上拜异教的女神,又在维纳斯山上行淫,可是他真正爱的人是一个叫伊丽莎白的女子,后来他知道自己犯了重罪不得赦免,他就去求教宗赦免他,教宗说你这罪犯的太大了,我也赦免不了你,如果上帝赦免你的罪那就是奇迹,上帝赦免你罪的日子,教宗的权杖也会发芽。于是,唐怀瑟就非常沮丧的打算再回到维纳斯山上去,但是当听到伊丽莎白的名字的时候,他从迷梦中惊醒,并跪下认罪祷告。可怜的伊丽莎白抑郁成疾,消香玉损,唐怀瑟悲痛致死。最后,教宗的神杖上奇妙地长出嫩叶,唐怀瑟的罪得到赦免。这里瓦格纳把原本的唐怀瑟的故事剧情做了一些改动,原初剧情里面,唐怀瑟认为自己不得赦免,于是就又回到罪恶的生活里面,回去以后教宗的权杖居然发芽,可是已经来不及了,唐怀瑟已经放纵自己,已经重新堕落了。这是一个警示制作,要告诉我们说没有任何赦免不了的罪,所以就算犯了致死的罪也要回头,不要放弃被赦免的机会。

在中世纪他们相信或者教会教导如果犯了致死的罪,要找回救恩的话,有一个很方便的方式就是参加十字军东征。(今天对十字军也有很多的抹黑,我们今天没有时间多讲)十字军其实是防御性的战争,当时的穆斯林用弯刀逼人归信伊斯兰教,穆斯林的军队一路杀到西欧,连西班牙也一度被他们占领。如果你不归信穆斯林的安拉,那么你就会被穆斯林弯刀杀死,他们用这种方式来征服整个欧洲,基督教世界几乎要沦陷了,教会这时候犯了一个神学上的错误,就是把“十字架”变成了“十字军”,结果不但入世而且变得属世了。从另外一个角度来讲,十字军并不是今天西方左派媒体所描述的那样子--基督教去侵略穆斯林。十字军东征,对于基督教的士兵来说是非常惨烈的,基本上是有去无回,而且大部分人并不是战死沙场,大部分的士兵是在途中死于种种疾病,破伤风或者是黑死病传染病等等,但是只要加入十字军你就是犯了致死的罪也可以得到赦免。

所以,我们看见这些人是非常笃信教会的教导的。但是另一方面,他们主日的时候到教堂聆听纯净圣洁的宗教音乐,去面见神,犯了罪到教会里面来行忏悔礼,甚至本来已经很穷很贫困了,还要捐钱给教会换取在炼狱里面减少一点受苦的时间,他们笃信到这种程度,可是教会的信仰归教会的信仰,日常生活归日常生活,当他们回到日常生活当中的时候,他们所聆听的音乐就是游唱诗人的音乐,而游唱诗人的音乐经常是风花雪月的题材甚至有些是淫乱的东西。就像刚才讲的“菩提树”,“菩提树”就类似于今天“车震”的概念,不过今天的国语流行歌,没有人会拿“车震”做题材来谱曲谱词。由此可见中世纪的信徒在信仰与日常生活之间是如何地割裂。

教会圣与俗的割裂同样体现在神学上

在教会里面也是这样,教会里面有很强烈的“圣俗”二分。譬如,弥撒,“弥撒”也是从中世纪开始叫这个名字的,因为那时教会里面的神职人员,从头到尾都用拉丁文在做礼拜,因为只有拉丁语是被分别为圣的语言,其他的语言都属于世俗的,而这些信徒大部分没有文化,所以他们听不懂拉丁语,他们从头到尾就听神职人员在上面念,他们唯一听得懂的就是最后一句,神职人员说:“Missa est”(散会),所以,从此主日的聚会就被叫做“弥撒”。做弥撒的时候有圣餐的环节,今天的天主教,平信徒都可以领圣餐,在中世纪却不一样,中世纪的平信徒不能领圣餐,一年只能领一次,而且只能领饼不能领杯,为什么?因为平信徒没有被分别为圣,只有神职人员被分别为圣,这跟马丁路德讲的“信徒皆祭司”截然不同。马丁路德讲“信徒皆祭司”,因此,每个人都可以自己来读《圣经》,每一个人都可以拿《圣经》去教导他们的家人,每一个人都应该来领圣餐,每一个人在地上的职业与工作只要是合法正当的,那都是上帝的呼召,所以并不是只有神职是圣职,甚至所有的职业都是圣职,这是宗教改革所讲的,可是在中世纪这里只有神职是圣职,所以圣与俗有严重的割裂,在神学上也同样的割裂。

中世纪最重要的一个神学家就是圣多马·阿奎那,他写了两部神学著作被他称为《总论》:《驳异总论》和《神学总论》。“驳异”就是驳斥异教徒,《驳异总论》使用的是《神学总论》里面提出一个神学方法,而《神学总论》并没有使用这个神学方法,这个神学方法叫做“自然神学”,也就是用人类自然理性的第一原则——这个“自然理性”,不论你重生或者尚未重生都是一致的——佐以一些经验观察,(当然中世纪不是那么强调经验观察),就可以推论出一些关乎上帝的真理,包括上帝的存在,上帝的创造等等。但又说还有另外一些真理是需要上帝启示我们才能知道,我们用自己自然的理性找不到,包括上帝的三一以及基督的死与复活,这是上帝在《圣经》里面启示出来的。

但是《圣经》是谁写的呢?他说《圣经》当然是神写的,是神的灵也就是圣灵所写的,可是圣灵却是借由人的手写下,所以《圣经》的人类作者所写的东西与圣灵所要表达的意思,中间是有一段距离的,就像中世纪有严重的自然与恩典之间的割裂一样,在多马的论述里《圣经》的灵意与字意中间也有一个断层。以至于仅仅研究《圣经》的文本是不能够真正领悟到《圣灵》要告诉我们的关乎上帝的真理的,因为那是奥秘的真理,所以如果要明白《圣经》里面上帝所要告诉我们的真理的话,你就必须使用某种意义上的神秘主义的灵意解经,这种解经解出来的体会或者属灵的领悟是不可言语的,结果多马的圣经神学的最后以神秘主义告终。

所以,纵观以上的讲述,我们可以看到中世纪有严重的自然与恩典、天与地、日常与属灵之间的割裂。在神学与信仰上面,强调基督徒不属世,但是因为不属世也就因此不入世;不入世的同时,就造成了信徒在信仰上不入世,在生活上却变得属世,这成为一个非常普遍的现象,而这种现象也体现在中世纪的艺术当中。

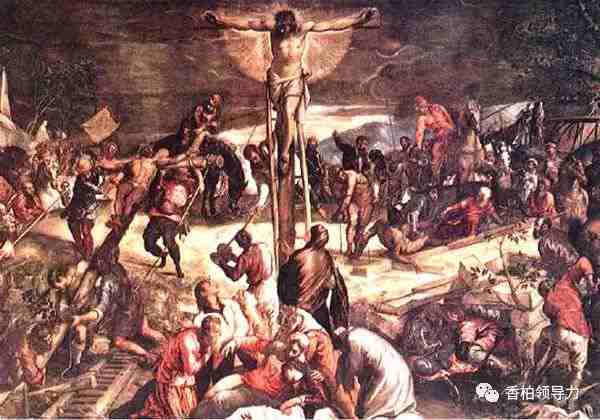

作品体现“形而上”与“形而下”的割裂

我们先从拜占庭的艺术开始讲,西罗马帝国也就是罗马在主后五百年的时候,被蛮族侵略最后覆灭,罗马只剩下东方的罗马帝国,又被称为拜占庭帝国。因为东方是希腊语,西方是拉丁语,所以在信仰的表述上面也渐渐产生一些分歧,再加上东方与西方政治上面的分歧,到最后东方教会与西方教会也分裂了。东方教会,也就是所谓的正教,他们的艺术到今天还跟早期的拜占庭艺术非常相似,并没有太多的改变,这种艺术最重要的核心就是他们的圣像画(icon),圣像画原初的目的是作为教导,要教导信徒一些圣经里面的属灵真理,因为大部分的信徒没有文化,那个时代,还没有宗教改革,还没有强调“信徒皆祭司”,所以平信徒没有办法来读《圣经》,他们不识字,所以要把圣经的真理教导给他们最好的方式就是用画作。

从初代教会一直到中世纪,主流的神学论述带着一种二元论的割裂,包括对《圣经》的讲解,也有一种二元的割裂,以至于《圣经》的灵意不能够用普通的自然的理性去明白,光是研究《圣经》的字意是不够的。我们上次讲到柏拉图艺术的时候,我们也发现柏拉图认为一切眼睛可以看得见的东西都只是过眼云烟,没有永恒的价值,所以他认为艺术的价值是承载永恒的真理,在拜占庭艺术里面,就有很强烈的柏拉图思想的影响。我们就看见拜占庭的艺术并不在乎怎么把眼睛看得见的东西画得象,画得美,眼睛看得见的东西再怎么美好,这个世界再怎么吸引人,这一切都只是过眼云烟,都是会改变的,都不是永恒的,而我们要强调的是永恒的真理,我们要追寻的是永恒的真理,艺术要承载的是永恒的真理,所以你画的像,没有意思,你要能够承载永恒《圣经》的真理,而且是用一般理性没有办法明白的那种奥秘的真理。所以东方或者是拜占庭艺术有非常强烈的神秘主义的倾向。

这种艺术传统,大概在主后两百到五百年中间渐渐地成型,在之后的大概一千年里面就几乎没有改变了,甚至一直到今天在东正教里面都还延续着这种艺术的风格。

《拜占庭圣象画》属于拜占庭艺术当中的写实画风,但是拜占庭艺术的写实画风是偶然的,不是主流,也就是作为艺术家,总会希望自己在技术上面精益求精,写实画风是个别艺术家的追求,就好像宋代的院画家,他们会追求画花鸟、画院宇,能够画得像、画得精致,但是宋代的主流文化——文人艺术——追求的并不是形式,苏东坡就有“论画以形似,见于儿童临”的说法,意思就是画的像没有用,小孩子也可以画得像,绘画重要的是神似。拜占庭艺术强调的是用艺术体现那种形而上的永恒不变的精神与真理,一种奥秘的东西,所以主流的拜占庭艺术是反写实的,而这种艺术风格在漫长的中世纪里面不断得影响着西欧的艺术。

TO CONTINUE

视频 | 坠落的盘子

当你在寻找的时候,

有一份爱,也在寻找你。

愿意吗?

耶稣基督是上帝的独生子,祂为我们舍命死在十字架上,三天后从死里复活,向祂认罪悔改,赦免你的罪,就必得着生命的拯救。

——战善战 尽程途 守主道 ——

执行编辑:Cheng

初编:揽月

校对: Jack

配图: Niuben

美编:Deborah

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。