疫情照见中美百态

不久前,已有学者提出,新冠疫情带来的是第三次世界大战,而战斗目标则是肉眼看不见的病毒,我们现在也不知道这场疫情要绵延多久,也不知道它会从哪些层面来彻底击穿我们习以为常的体制与认知?然而,可以肯定的是,全世界都已深陷其中,无可逃脱。我们正迈入一个全新的时期,不知前路通往何方。面对这一“十八字路口”,我们究竟该何去何从,是条条大道通罗马,还是自古华山一条路?此时此刻,我们尤其需要冷静下来,好好做一次深刻、全面、理性的梳理和分析。

2020年4月8日和9日两天,由源媒体发起的座谈会特邀三位重量级嘉宾参与。他们分别是在金融和教育领域深耕数十年的蒋女士、创办了上市公司、在地产金融界独树一帜的俞女士、成功的跨境贸易商、西方社会观察家崔先生。他们分别来自“两岸三地”——东海岸纽约曼哈顿、华盛顿DC大都会区和西海岸洛杉矶。

蒋女士主办的教育机构以中国大陆学生为主,因此,当1月的冬令营项目受中国国内疫情影响不得不一拆为二时,疫情爆发的威胁感悄然而生。不仅是一个地区,而是整个中国都被牵动了。3月初本是中小学开学时节,但由于疫情,所有学校的常规教育都搬到了线上。随着孩子上课作息、学习方法的改变,家长的生活习惯也受到影响。待疫情在纽约爆发之后,人们对线上工作学习的状态其实已基本上习以为常。

崔先生从武汉封城到美国三月初爆发期间的日程以业务差旅为主,对美国和中国疫情的信息基本从新闻渠道获取。然而,美国疫情爆发的紧迫感,实则来自苹果和谷歌等企业的迅速反应,他们命令员工在家办公,而彼时联邦政府和各个州政府都还没有对疫情进行系统报道。可见,这些大型科技公司对疫情的敏感度要远远高于政府。

俞女士在上海度过了一个特殊的春节,没有爆竹声,没有拜年,没有人群,社交媒体上关于武汉疫情前线的情况层出不穷。面临美国断航的限令,俞女士初二便乘上了回美的航班。离开上海时,海关检查非常严格,设置了多道体检、温度捕捉,初有生离死别之感。疫情无国界,靠个人力量也很难抵御风险,世界命运紧密相连,环球同此凉热。

蒋女士认为,具体哪个州或哪个国家的做法更加有效,要等到疫情全部结束后才能评判。但在治病救人之外,还有一项很重要的事,就是稳定百姓之心。在这一点上,纽约州州长安德鲁·哭魔(Andrew Cuomo)做得很好,他在新闻发布会上会列明大量数据,继而进行情感疏通,特别表明他向联邦政府索求物资的努力。从纽约居民的角度来看,哭魔是真心为人民服务的父母官,不论物资是否真的到位,只要他在进行这样的努力,对民众就是很大的慰藉。与之形成鲜明对比的则是总统记者招待会,先发表讲话,再进行记者问答,特朗普(Trump)的讲话大多报喜不报忧,但与记者的针锋相对却十分戏剧化。

崔先生所在的加州疫情没有纽约那么严峻,人口密度较小,出行方式也以私家车为主。崔先生出门考察后发现,大部分民众能够遵守居家隔离的要求。一方面,美国抗疫要看州长的表现,另一方面,受美国体制影响,个人素质或责任感在其中起到了更大作用。

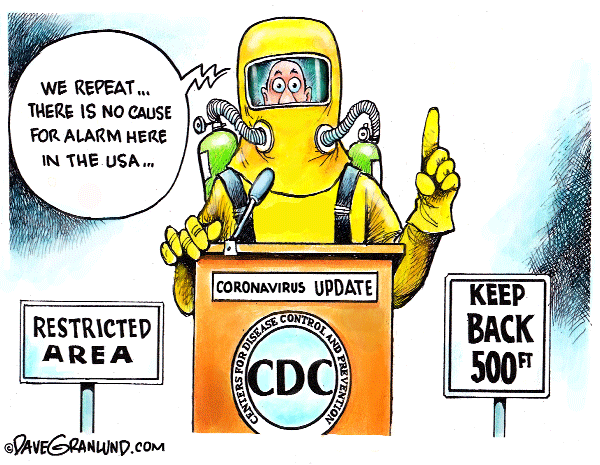

对于联邦政府的表现,他则从四个方面提出了不满意见。首先,纽约时报(New York Times)和波士顿环球报(Boston Global)都撰写社论批评特朗普政府,称其手上沾满了人民的鲜血,他们的严重失职不容推卸。第二,很难想象一个全世界分子生物学和医疗技术最发达的国家,居然在一个小小的核酸检测工具上,耗费了这么长的准备时间。实际上,全美疫情大面积爆发,也与检测的不及时有很大关系。

第三,联邦政府医疗装备的准备工作也迟迟不能到位,似乎白白浪费了一个多月的时间。第四,非医疗措施,例如老年人社区的保护,更是在联邦政府议程之外,美国公布的第一例社区感染就是从养老院里爆发的。总之,联邦政府从拦截、检测、医疗装备的准备和非医疗措施的实施,都是不及格。

俞女士也点出了疫情在全美爆发的其他因素。首先,中国很多内部资讯,非华人圈其实并不知情。其次,中国的封城举措与通讯公开便捷有关,但同时人流传播也与高铁等运输体系发达脱不了干系。中国真实情况的渗透性和在全世界范围内的传播情况其实也并不充分。最后,疫情的确有特殊性,美国政府的举措也呈现出疏忽和怠慢,但从美国的体制而言,目前联邦政府能做到这样实属不易。美国联邦政府事实上没有权利强制要求地方政府采取何种医疗措施。

俞女士认为,WHO最大的问题就是泛政治化,其独立性值得商榷。世卫专家并没有亲临武汉,却发表了带有权威性的报告,个中作用仍需再议。崔先生认为WHO没有发挥应有的作用,疫情初期,这些国际组织就应组织全球顶级的病毒学家和公共卫生专家和世卫官员到武汉一线去了解情况。公共卫生问题不是简单一个国家主权范围内的问题,在全球化的今天,一次突发疫情就是全球的问题,很遗憾WHO并没有坚守这个原则。

面对扑朔迷离的疫情,各个国家和组织犯错误是难免的,然而,当全球疫情结束后,必然会掀起一场广泛而深入的调查,去分析这些错误的性质,进而纠错。疫情之下,体制性矛盾必须调整,人为的失职也须得到惩罚。如果整个社会不作如此反思,那这样的灾难会一而再、再而三地发生。

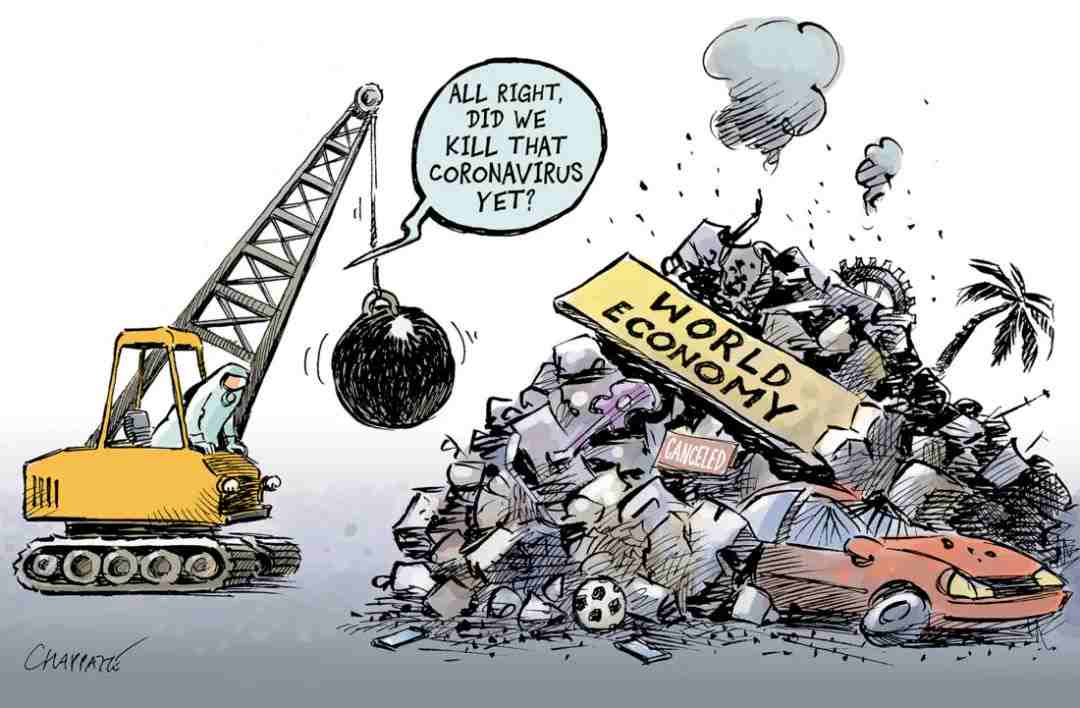

崔先生从短期和长期两个角度进行了阐述,短期而言,中国政府的举国动员能力更强,中央政府一声号召,全国14亿老百姓人就老老实实地待在家里了,效果也是立竿见影,有目共睹。但新冠病毒有可能长期与人类共存,欧美政府的防疫措施就不会那么刚性,必须保证一定程度的社会开放与经济的正常运转。日本、韩国、新加坡基本上也是这样的思路。疫情并非属于单一卫生领域,还波及到金融、就业、粮食等各个方面,绝对措施并不可取,还需兼顾其他领域的运行。

俞女士认为,在信息不充分的环境下,我们尚不便判断好坏,美国的制度在中国行不通,中国的制度在美国也行不通,这与民众的观念、社会的文化有很大关系。蒋女士同意这一观点,并认为疫情结束后,也不会引起制度的变化。在历史长河中,COVID-19不过是一朵浪花。而我们的政治制度,则是每个国家、每种文化经过长时间的沉淀与选择形成的。双方制度本质不同,疫情催化只会加剧两种制度之间的分道扬镳。

崔先生还分析道,当民众的生命安全受到威胁时,不论是东方还是西方,不论专制制度还是民主制度,民众都会天然地寻求心理上和实质上的政府保护,这时往往容易产生强势政治,甚至相对集权的政府。然而,这不能混同于对制度优劣的评价。美国民众会批评特朗普的失职,但绝不会在此时怀疑他们先辈建立的自由、民主、法治的制度。

俞女士评论道,戴口罩的习惯在美国是不可能形成的,但是握手的习惯可能会发生改变。美国人很注重新鲜空气,与大自然接触,而口罩一戴,就与大自然产生了隔阂,这其实是违背美国人的自由精神的。但握手则是人与人的接触,现在科技已经减少了人与人的接触,在此基础上增加一个不握手,也是可能的。

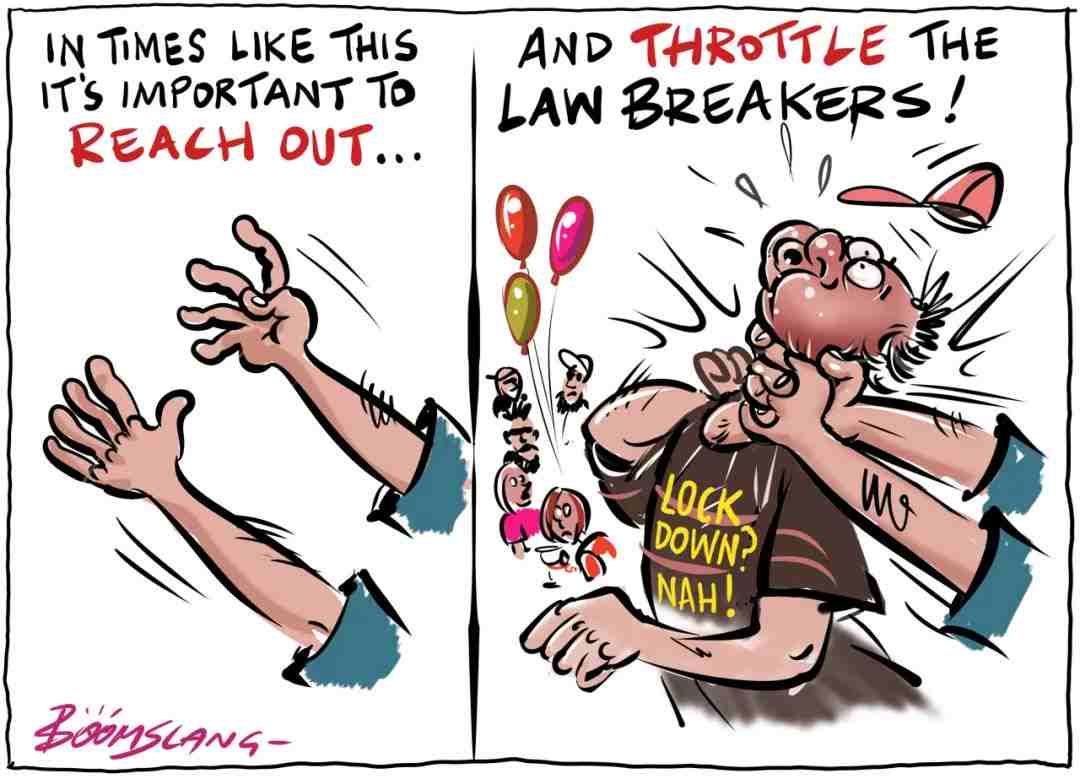

俞女士认为,首先我们应有批评精神,反思美国社会,这也是美国一项重要的文化传统。也有争论称,因为2%的死亡率,剥夺了98%人的行为自由,到底是否合乎宪法的规定。目前,是不是就应该采取这些封闭措施,其实没有准则,更多是紧急状态下的遵从,当然也有很多违反现象,左右派之争并未息止。

蒋女士评论,这实则是中美两种文化的不同。中国是自上而下的,民众看政府,政府看上级,上层指令层层下传。而在美国,级别越高其实权力越小。宛若一个开关,绝大多数的情况下是关着的,此时,联邦政府的权力很有限,州政府的权力稍大,个人的权利是最大的。因此政府不会制作一张总结表,标明世界上所有的测试点在哪,需要个人自己查找网站,自行检测。在极危急且稀有的情况下,开关才会打开,社会由联邦政府统管。

生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,两者皆可抛。

崔先生表示,生命权其实是人权概念中的一个最重要部分。当生命受到威胁时,其他权利是必须让渡出来的,例如将行动自由、言论自由的一部分让渡给政府,使它更富治理社会的能力。但是,在没有公共危机的情况下,政府就不能把之前得到的让渡权利继续握在手中,而应该把它们再放回给个人,这也应该是一个动态的过程。而欧洲左翼哲学家对疫情的讨论话题,却是如何在抗疫的过程中防止政府过度侵犯个人权利。表面上,是愿不愿戴口罩、能不能出门的问题,实则是西方人权传统受到了巨大挑战。

蒋女士表示,疫情期间,父母与自己分开居家隔离,因此结束后一定首先会去探望父母,与他们好好团聚一下。而俞女士则希望能够到人流多的地方,特别是要吃一顿大餐,隔离期间特别感受到人是社会性生物,看不到朋友、同事、甚至陌生人会感到很失落。平日忙于奔波的崔先生,在疫情中倒是难得享受了赋闲在家、亲人团聚的时光,大有“失之东隅收之桑榆”的小确幸,他表示疫情结束后要多外出吃饭,照顾一下损失惨重的美国餐饮业。

崔先生认为,美国的医疗系统做好了准备,依靠美国的科技实力和经济实力,可以做到防疫同步统筹经济,另一方面也没有必要等到清零。俞女士也认同需要复工,但是如何有序复工,同时做好防疫工作,恐怕是一个挑战。如何在医疗保障方面让民众没有后顾之忧,医疗的科技投入如何进一步增强等,都会随着开工成为社会热点问题。蒋女士希望政府能够在复工和抗疫之间找到一个平衡点,此外,从公民责任的角度,我们外出就餐也是支持小企业和服务行业的个人贡献。

蒋女士表示,未来的国际化可能是一个美国带领的西方阵营和中国等新兴力量博弈下的全球化过程。就世界潮流,特别是科技潮流的发展而言,全球化不可逆转。虽然可能会发生部分供应链回流美国的情况,但要回到之前自给自足式的经济模式并不可能。

蒋女士就从经济、政治、文化和个人心理四个方面的全球性给出了评论:经济上,涉及国家安全的制造业会返回美国,海外制造业可能更加分散,正如鸡蛋不能装在一个篮子里。政治上,国家之间拒绝合作的空间将越来越小,未来面临的可能主要是老大与老二的排名之争,这一代民众也应调整好心态,正如英国二战后面临的衰落一样。

疫情结束后,我们可能迎来蓬勃发展的文化国际合作,例如电影、音乐、文学等方面。世界各地的优秀导演可能会进行关于病毒科幻作品的合作,这也会大大丰富我们的文化生活。最后,在个人心理上,我们会越来越关注与自己身边的人多聚会、多交流,同时也会关心远方国际友人的情况。

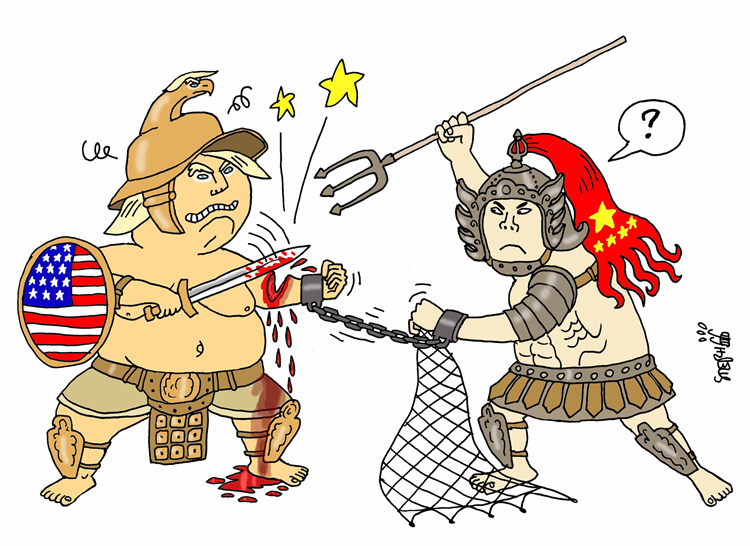

崔先生认为,此次疫情是全球化的转折点,浪漫主义的全球化结束了,现实主义的全球化即将开始。中国政府的最高决策机构召开常委会做出结论,要大家做好外部环境长期和根本变化的思想准备与工作准备。这一政治语言的隐含意义显示,中国以前的战略和发展所面对的全球化友好环境,可能已经发生彻底变化。

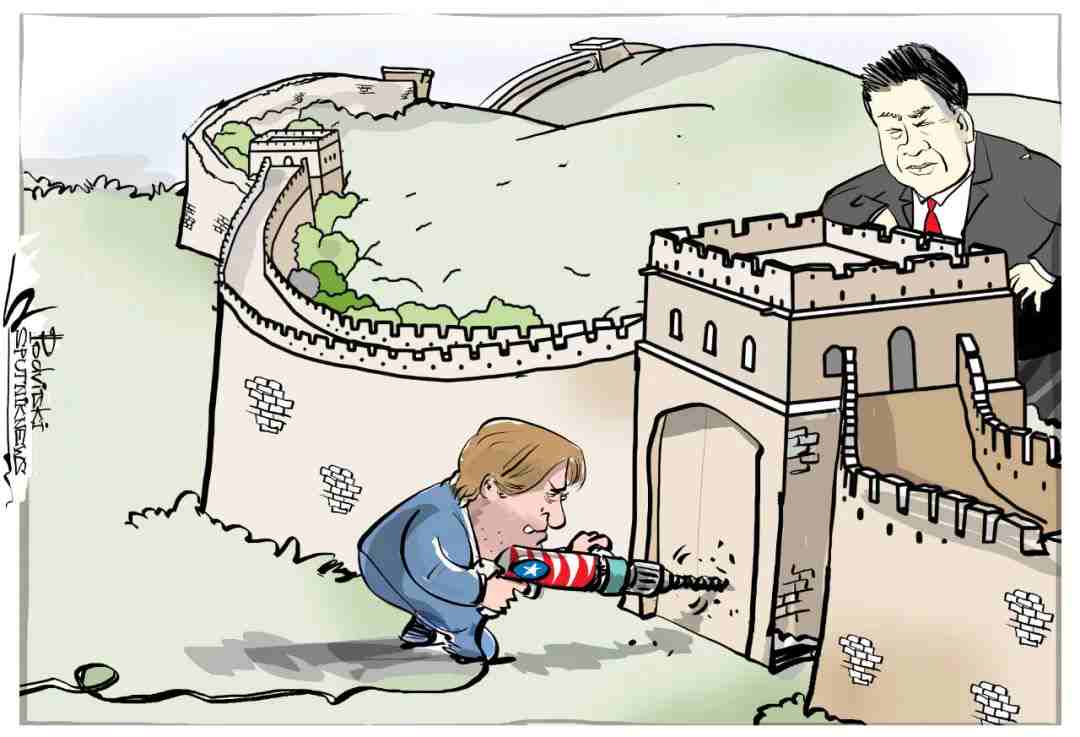

以英国脱欧为例,逆全球化的趋势已经在疫情前有所显现,而新冠病毒则是助推了这一过程。在全球化2.0阶段,美国和中国很可能在疫情后各自组织自己的朋友圈。此外,经过疫情洗礼,华尔街的跨国资本对安全的重要性也有所认清,从前的利益最大化原则可能会有所改观。事实上,疫情的发生错不在全球化,而是在全球化的过程中,没有建立一个合理的全球化治理体系。

俞女士则认为,全球化依然是不可逆的,产业链也不是说搬迁就能搬迁的,成本巨大到不敢想象,痛苦到不能完成,这是由资本的逐利本质所注定的,而长期来看,中美之间的打打和和将是一场持久战,这场博弈无法一蹴而就,中国跟前苏联的情况也大大不同。中美关系依然是全世界最重要的双边关系,没有之一。没有了中国的全球化,也并不成立。

俞女士对价值观的差异表达了见解,在技术的主导下,人与人的交往越来越密切,而疫情恰恰证明人类的命运休戚相关,不会因价值观的不同而有所差异。价值观是多元的,冲突也无可避免,但在此基础上,任何阻止交流、反抗全球化的努力都是没有意义的。

蒋女士认为,技术会随着价值观的方向而分化,中美如果价值观无法融合,今后可能会出现各自框架内的不同网络结构、电话系统、搜索引擎等。纵观历史长河,也从来没有什么普世价值观得到全球认可,因此多元价值观共存是一种常态。蒋女士也认为,中美双方的价值观差异会越走越远。南辕北辙的价值观带来两套分庭抗礼的制度,但各国仍会各取所需,从实际出发进行选择性合作。

崔先生表示,现有的全球化体系是美国建立的,也伴随着一些共识,例如市场经济,在市场经济基础上建立法制,在法制基础上建立开放社会,在开放社会基础上又建立数字化的共享经济。此外还有乐观进步主义,面对全球化过程中的挑战,如贫富分化、民粹主义、恐怖主义、气候问题等,都能够通过全球合作解决。但现在看来,很多共识并不能实现。中国未来的道路究竟是政治化还是法治化,仍是一个问题。

非典后,中国政府斥十几亿资金建立了中国疾病预防控制中心,但它的行政级别比卫健委更低,话语权十分有限。北京的中国疾病预防控制中心人员到了武汉,甚至没有资格见武汉市委书记,只能见到分管的副市长。因此,中国的法治化还有很长的路要走。而未来,很可能出现中美各自为首的两个阵营,哪一方建立的市场在今后的经济的恢复过程中占上风,哪方就会吸引全球的其他国家组成新一轮的全球化,目前来看仍胜负难判。

中美双方的领导层都应明白,全球化的大门是不可能闭合的,孤立主义也并不可行。目前,中美从政府到企业、精英、民间,都呈现出冲突的趋势,除非两国的领导人坚定认同中美两国要互相合作,且其中一方做出较大妥协,不然很难缓和目前的紧张局势。在这一紧要关头,需要具有历史性长远眼光的关键人物,愿意做出牺牲妥协,使中美能够肩并肩合作、规划共同未来。如此,才能真正实现中美共赢。

一个人活在什么样的世界,取决于他对这个世界的理解,三位嘉宾用自己的人生经验和认知为我们带来人生启迪。疫情之下,中美展现出了截然不同的抗疫图景,疫情后的大国道路、全球合作又将何去何从,目前也未可知。但至少,此时人类应团结起来,众志成城,共克时艰。

往期内容精选

关注Yuan Media旗下账号:

Youtube: 源媒体

Facebook: Yuan Media

Twitter: VOWashington(源媒体时政频道)

Instagram: Asian.Food.Guide (源媒体美食频道)

Linkedin:Yuan Media

Yuan Media美国总部联系方式:

地址:12358 Parklawn Drive, Suite 110, North Bethesda, MD 20852

关键词

中国

制度

在美国

社会

经济

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。