被央视封杀18年,上过《春晚》20次,曾归隐山林,如今63的他再创喜剧神话,感动无数人……

"走到今天,是我不幸中的万幸。"

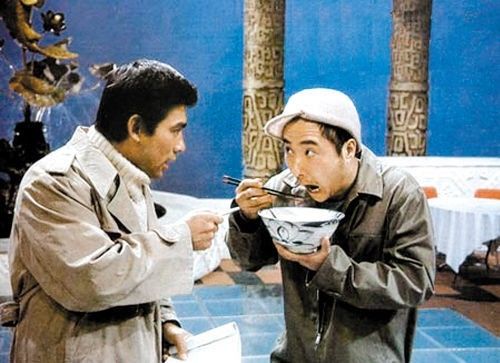

提到陈佩斯,大家可能第一个想到的就是1984年春晚上那个《吃面条》小品,小品里面憨头憨脑的小演员形象给大家留下了深深地印象。

小品中陈佩斯无道具的滑稽表演让观众们捧腹大笑。

小品《吃面条》一经演出,大受好评,成为了央视春晚历史上第一个小品。但是这部小品从幕后搬到台前并没有我们看到的那么轻松。

审节目的时候,每个看了节目的人都笑的直不起腰,但是当年的春晚导演黄一鹤却暗自开始担心起来。

黄一鹤说:“我们能让观众这样为笑而笑吗?能让大家笑得如此肆无忌惮吗?如果没有什么教育意义,可以吗?”

这部小品虽然搞笑,但是太“不正经”了,没有教育意义,也不够严肃,与央视晚会之前的风格完全不同。

一时之间没有领导给出明确的答复,到底是上还是不上。小品陷入了尴尬的境地,自然也没人重视他们,每次排练都是朱茂时带着陈佩斯“蹭”别人的车,连一个正式的排练室也没给他们准备。他们就找个人少的房间自顾自的演起来。

直到1984年春晚播出的当晚,导演黄一鹤终于发话了。

黄一鹤说,“你们上吧,出了事我来负责。但你们记好了,千万别说错话,要是出了重大事故,我就惨了。”

最后《吃面条》才顺利的和观众们见面了,令所有人意外的是,观众们很喜欢这种纯属为了逗乐的表演形式,观众在年三十可以真正的开心一把也许才是晚会的终极目的。

至那之后,陈佩斯和朱时茂开始了他们的小品之路,在央视一演就是11年。陈佩斯被称为当时的“小品之王”,他当之无愧。

11年里,《拍电影》、《胡椒面》、《警察与小偷》、《主角与配角》、《姐夫与小舅子》……都是观众们的回忆。

小品《胡椒面》里陈佩斯吃起馄饨来,也是满屏的实力演技。

▼

小品《羊肉串》里抢羊肉串的场景十分生动,让观众们忘记他们根本没有用到道具。

▼

为了更好的演绎这些市井小人物,陈佩斯还特意带着墨镜穿起大衣去观察,当时市面上出现了很多冒充新疆人的烤羊肉串的小贩,都成为了陈佩斯的研究对象。

有网友在豆瓣上这样评论陈佩斯:

“他能够操一口标准普通话,几乎不使用任何俚语进行表演,而当代喜剧离开方言和网络潮词,离开了所谓的段子,几乎无法续命。”

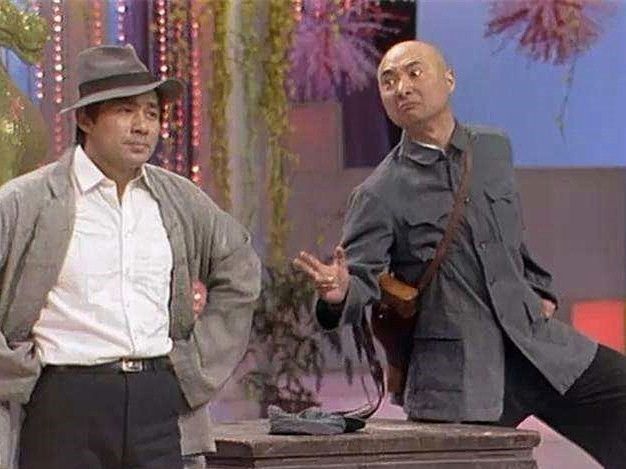

小品《主角与配角》

▼

在1990年的央视晚会上,《主角与配角》表演到一半的时候,朱时茂的枪带断了,趁转身的时候系上,晚会的直播形式本来就不允许出错。

但是那个枪带并没有把演出搞砸,背在陈佩斯身上显得短了一截的枪带反而给人一种喜剧效果,观众被逗的哈哈大笑,也没人觉察出有什么差错。

1998年的《王爷与邮差》成了陈佩斯留在央视春晚的最后一个小品。

▼

想要给观众带来更多视觉享受的陈佩斯向导演提出了想法,却都被拒绝。最后的那场演出,朱时茂的麦因为工作人员的大意别在了戏服外面,刚上台就掉了。陈佩斯只有满场跑用自己的麦让朱时茂收音。

原本要放的特殊音效也没放,这场演出让陈佩斯很失望,于是他决定跟朱时茂不再参演第二年的春晚。

“这个世界缺的不是规则,而是规矩"

1998年,离开春晚的陈佩斯打算拍喜剧电影。但是自己所属的八一厂不拍喜剧,于是陈佩斯毅然决然的离开八一厂。厂里面告诉他走了就分不到房子,陈佩斯果断的回答:“那简单,我不要了。”

自己创办了一家影视制作公司,前前后后投入了五百多万,拍摄了《父子老爷车》、《太后吉祥》、《二子开店》和《好汉三条半》。电影非常受欢迎,但是叫好不叫座,喜剧电影没有给陈佩斯带来理想的收益,反而拍一部赔一部。

(《好汉三条半》剧照)

陈佩斯说:“当时偷瞒漏报票房的情况非常严重,我们当年派出5个组到河北去监票,有的地方演7场却只报3场,有的地方100%到80%的上座率,上报却只报40%的上座率。”

在电影业的潜规则里碰了壁,陈佩斯当时可谓是穷途末路,到处接演出,把演出费用来支持公司的正常运作,担任公司出纳的妻子也不得不出去找工作,不拿公司的薪水。

陈佩斯与央视的一起官司,将他彻底击垮。1999年,央视下属的中国国际电视总公司擅自出版发行了陈佩斯与朱时茂共同创作的《吃面条》,《警察与小偷》等8个小品的VCD光盘。

两人协商之后决定站出来,走法律程序,维护自己的权益。将中国国际电视总公司告上了法院。很顺利的赢得了16万元的侵权赔偿金,但是他的央视演艺路就此彻底画上了句号,他被央视“封杀”了。

对于别人疑惑有这么多侵权的事情发生,为什么他不惜与大势力对抗也要站出来声明呢?他是这样回答的:

“必须有人要说,否则的话,五十年后,一百年后,后人看待我们祖先是这样生存的,他们会愤怒,他愤怒的不是强权,而是愤怒每一个接受强权的这个人。”

当被问起是否后悔离开央视的舞台时,他说:

“不后悔,上春晚的时候,我过得很狼狈,见谁都是大爷,作品里的东西受太多的限制。当时我提出过许多的想法,但每一次人家都说‘NO’!那么我也有说“NO”的权利,虽然说这个字的代价比较大。”

“我对名誉没有期待。”

陈佩斯这股子“逆反”劲是从小就有的。陈佩斯的父亲是著名表演艺术家陈强,在陈强赴匈牙利首都布达佩斯演出时,大儿子出生了,陈强给他取名叫布达。四年后,出生在长春的二儿子就理所当然的叫了佩斯。

陈佩斯打小就性子顽劣,老师在课堂上要求同学们用五彩缤纷造句,陈佩斯说:“我放了一个五彩缤纷的豆花儿屁。”同学们哄堂大笑,老师没办法只得请来了陈强把陈佩斯好好的教训了一顿。

父亲陈强是当时当红的表演家,百花奖甚至给他新添了一个“最佳男配角”的奖项,陈佩斯对爸爸的荣耀还是十分钦佩的。陈强刻画的黄世仁、南霸天等形象深入人心,以至于被拉到牛棚以“好人怎么可能把反派演得那么好?”的理由狠狠地打了一顿。

看到被打的伤痕累累的父亲,少年的陈佩斯突然开始厌恶起了身外的名誉,这给他心里带来了阴影。一生都没获得任何奖项的他,坦荡荡地说:“我是一个非常干净的人。”

“被遗忘是一件好事。”

朱时茂曾经透露他们的小品表演其实没有剧本,每一次演出的台词都不一样,但偏偏是在春晚那天的效果最好。是怎样扎实的演技可以支撑起每一次完美的演出?

陈佩斯就像一位雕刻家,细致观察,打磨每一个小角色,让它发光发亮。影视公司倒闭之后,他没有放弃演艺事业,而是干起了当时的冷门行业——话剧。

因为朋友被骗的经历得来灵感,2001年,陈佩斯带着他的新话剧《托儿》全国巡演,创造了千万票房的传奇。演出了120多场,前来观看的观众达到了17万人。陈佩斯用自己细腻的表演,在舞台表演的真实感确实打动了观众。

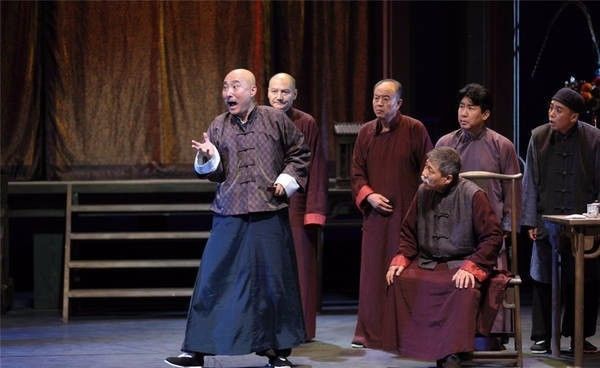

(话剧《托儿》剧照)

在演《托儿》时,老搭档朱时茂也被邀请参演一个配角,演了33场之后,朱时茂放弃了。

朱时茂说;“我就吃不了他这个苦,太累,太寂寞。每天都要重复。同一个舞台,同一帮演员,同一句台词,同一个感觉,不觉得很寂寞吗?”

(话剧《阳台》剧照)

执拗的陈佩斯熬住了这份寂寞,每次演出下来,陈佩斯都是满头大汗。编剧就劝他去剧组演个戏,个把月的功夫就可以赚到钱,租个房车雇两个小助理,凭陈佩斯之前的名气也不用遭这份罪。可是一向朴素的陈佩斯不同意。

舞台看似光鲜,剧院环境却很恶劣,台子旁边就是厕所,后来总是一股异味,连个正常的休息地方都没有。陈佩斯还是坚持一场场演下来了,后又创作了《阳台》、《雷人晚餐》、《戏台》等多部话剧,票房大卖,成为了话剧界的票房传奇。

(话剧《戏台》剧照)

央视每年都会票选最希望看到的喜剧演员,陈佩斯每次都会被观众提到,他的作品已经他带给大家的欢乐都不曾被忘记。

可是他并不害怕被观众遗忘。

“如果50年后还有人记得我,那就说明那个社会它一定不正常”

2015年1月,陈佩斯带着他自导自演的电视剧《好大一个家》再次登上阔别16年的央视。

在一次采访中记者问陈佩斯:“你希望自己做喜剧的理想境界,是把它做到一个怎样的广度?”

陈佩斯没有丝毫犹豫地说:“没想那么多,就坚持到明天,还有明天,就行。”

了解更多陈佩斯背后的故事

| 今日荐读 |

传送门,点击蓝色标题查看:☛曾是性感的国民妖精,却嫁“丑男”到乡村做农妇,如今38岁的她被老公宠成18岁少女,只因···

传送门,点击蓝色标题查看:☛单亲妈妈嫁了4次,“狠心"教育不肯掏学费,竟养出亿万富翁,还火遍朋友圈

编辑/芃芃

本文系创意果子原创文章

转载须知

转载时后台回复“转载”二字,

无授权图片的童鞋会被举报的哦!

朋友圈随便转发

- END -

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。