他有一份世界上最酷的职业——隐形人

文 | 卢鸣

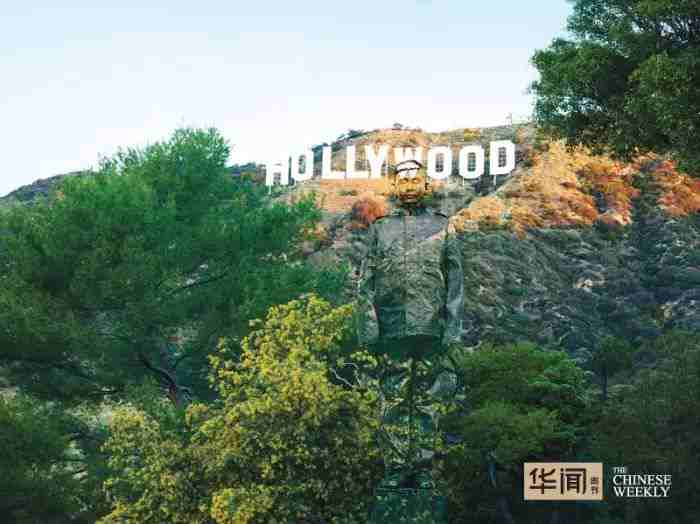

刘勃麟首次走进西方人的视野是凭借2005年开始创作的系列作品“隐藏在城市中”(Hiding in the Cities)。 “隐藏在城市中”结合了行为艺术与摄影两种形式,采用在身体上绘画的方法将艺术家隐藏到图像的背景中。

那一年,十月索家村国际艺术营被查处,刘勃麟由此而开始创作该系列作品以示抗议。刘勃麟因此而得名“隐形人”。

十年过去了,“隐藏在城市中”系列作品对社会现象的挑战上升到了对图像这一媒介本身。9月3日到10月7日,刘勃麟的新作“黑客系列”(The Hacker Series)在伦敦MD Gallery展出。

正如其名,黑客系列作品除了以传统的形式在美术馆呈现给观众,也采用了更加大胆创新的载体。艺术家运用黑客技术把八个国家不同机构的官网图片替换为自己的作品,将身体隐藏其中,挑战了具有权利的图片。

刘勃麟表示“黑客系列”探讨了图像的功能:“图像的权利是图片属性之一。图像的权利都来自外部世界的所有信息。”对图片属性和意义的探寻贯穿此次的新作,艺术家以网络为作品信息的载体,反思了互联网时代下的艺术形式。《华闻周刊》对“隐形人”刘勃麟进行了采访。

华闻周刊:你的单人系列作品里的人物一般都是你本人。当照片里是你本人时,你是否把照片看成自画像或者艺术家本人的宣言?如果是,你的宣言是否是你对特定的社会问题的抗议呢?

刘勃麟:最开始应该是一种抗议。后来发现抗议的效果本身不大,慢慢地冷静下来,我就觉得不光是艺术家,其实整个中国社会都有类似的问题,于是尝试去质疑和一些社会现象。

华闻周刊:如果作品是针对当下有争议的事件和话题,你认为自己的照片是否有时效性?

刘勃麟:其实我拍的作品里,比如说一些墙上的大字和老工厂,那都是很多年前的事情了。我觉得我的作品不是新闻性质的。我尽量采取一些能够探寻到中国人内心的方法来选地点去拍摄。

华闻周刊:你在以前的采访中提到,你在选择拍摄地点时会关注它和人类发展中的矛盾。能详细谈谈这种矛盾吗?

刘勃麟:一百年前中国人的脑袋前面剃光,后面留一个辫子,我们用这种方式留头发。其实到三十年前,包括现在,还不让生太多的孩子。我们人类发展到现在,好像很不错了,其实还有很多未解决的问题。人类并没有进化到那么文明的程度。我想说明这个问题。所有我作品中出现的背景现象都是在证明我们并不完美。

华闻周刊:你作品的拍摄地点有些在国内,有些在伦敦、纽约等城市。你的关注点不只局限在中国,而是世界上不同国家与民族的问题。当你的创作范围从国内逐渐扩展到世界范围,你怎么看你受众群的变化?

刘勃麟:我其实不是太在意我的观众是谁。在开始创作的前两年,哪有观众,就是做自己想做的东西而已。我没有照顾什么观众,只是把个体对社会的一种态度和反思表达出来。

华闻周刊:“黑客系列”与你以往的作品相比有很大突破,尤其是对于数字技术的运用,它是属于网络的行为艺术。你在自己的文章里提到它是“对于网络时代下国家和个人关系的质疑和尝试。”我注意到这次作品的人物手里多了一盏小灯,你能详细谈谈这盏小灯意在表达什么吗?

刘勃麟:灯是对未来的一种憧憬。灯也是在照亮理想和现实的差距。

华闻周刊:你入侵了八个国家的网站,为什么没有选择国内的网站呢?

刘勃麟:其实我很想在我所在的北京市朝阳区的网站上做作品。首先,国内官网的防火墙比较难突破。还有最重要的一个技术问题,选择网站时要到它的后台去过滤图片,是很繁琐复杂的过程。网上的照片都特别小,几十KB,我的作品里不能用。

华闻周刊:在越来越数字化的网络时代,当代艺术作品是不是更多地将以网络等新形式为载体呢?

刘勃麟:我的作品是我个人对网络和艺术相嫁接的尝试,是基于我对未来艺术方向判断的一种尝试。我们生活在大数据时代,全球信息交流非常便捷,网络时代的新生活带来一种新的艺术的可能,也带来对人的一种解释的新可能。在这个背景下,用网络去承载艺术是趋势。

华闻周刊:用艺术改变社会的现状是否是你一直以来的尝试?

刘勃麟:当然是。艺术作品很重要的一点,就是潜移默化地影响人的内心,让人们更清醒地面对世界。艺术不会像真刀真枪地干事情,而是慢慢地感染人的思想,这是它的力量。

华闻周刊:拍摄“隐藏在城市中”十年以来,你认为自己有什么突破?

刘勃麟:我个人的世界是越来越开放、扩大的一个过程,不断地把自己的视野由自己、小我扩展到人类。我觉得,艺术作品能够展现整个人类思维的变化和进步是很幸运的。很多艺术家更像思想家,不断地去叫醒一个人群,像一种救赎。我的作品里有一种宗教情怀。我一开始做这个作品,没有奢望达到这种效果。这十年我经历了这样的心理变化。

华闻周刊:你在接触西方艺术界的时候,感到它跟国内最大区别在哪儿?

刘勃麟:我觉得中国的艺术和思想界的发展有点脱节,国外的艺术和思想是同步的,但是在中国,不能单说摄影的发展,整个国家的发展和思想的发展并不是特别合拍。我觉得还需要很长的时间让更多的人有独立思考的能力,有认同自由的精神。这也是中国当代艺术启蒙的责任吧。

华闻周刊:我好像从你的话里听到了一种艺术家的孤独。

刘勃麟:(笑)没有没有。做自己喜欢做的事嘛。

- The End -

出自《华闻周刊》第199期

美编:雷曼的兔子

转载请附加“华闻周刊”微信号及二维码

TIP:深入海外生活

带给你最新鲜的资讯和最独特的观点

回复“城说”,体会每座城市的爱与恨

回复“人物”,体会不同人生的精彩

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。