地球仪为何不受中国皇帝欢迎?

英国来使马戛尔尼晋见乾隆,呈献的礼物中有地球仪。

在近代史上,地球仪是西方传教士以及国家使团急于向中国展示的事物,也是他们的技术象征物之一。奇怪的是,地球仪在中国一直反应冷淡,即使在当前的中国学术研究中,也是备受忽视,偶尔在一些近代科技史中才会被提及。

与之相反,在欧洲,地球仪的诞生与改进,始终伴随着新时代的地理大发现、远洋航线调整和殖民地抢占等系列激动人心的历史进程,它不仅是技术史上的进步,同时还有着深远的政治影响。

伊丽莎白一世用地球仪彰显权柄,拿破仑借地球仪自我加冕,地球仪作为政治野心和现实权力的象征在欧洲由来已久。而在中国,从明末到清朝灭亡,地球仪历经一代代帝王,虽一度从珍玩上升到知识的层面,却始终没能引发任何的政治欲望和政治想象。

原因何在?不可否认,这跟地理知识自己的地方命运、时机有关,但更深层次的原因还在于中国极其顽固的“天下中心观”。

伊丽莎白女王一世,其右手按压地球仪。

地球仪的西式野心与中式淡漠

1940年,卓别林拍摄了一部讽刺希特勒的电影《大独裁者》,片中希特勒的形象一如大众想象:冷酷、残暴、虚伪且阴晴不定,但其中卓别林与地球仪共舞的片段,却展现了这位独裁者罕有的嬉戏与充满爱恋的时刻,令人印象深刻。

在那场室内戏中,希特勒手捧地球仪,姿态时而男性化,时而女性化。“世界”绕着周身颠抛显得如此轻盈受控,以致“凯撒转世、世界之王”这个曾令他恐惧的野心,似乎正在这段共舞中变得真切起来。正因如此,当地球仪在他手中炸裂的时候,这位独裁者唯一一次显露了自己的感情,伏案痛哭。

卓别林饰演的希特勒在与地球仪共舞。

这当然并不只是一个发生镜头里的有关地球仪与政治的隐喻。事实上,希特勒确是一心向往凯撒治下的古罗马帝国。

他曾计划仿古罗马帝国首都的样式建设柏林,早在1925年,希特勒的御用建筑师施佩尔就拟制了一个柏林大会堂的方案,巨型大圆顶从基座突起,顶部设一个地球仪,其上是代表帝国的雄鹰,希特勒希望这座恢弘的建筑将能得到“全人类的敬仰”。

德国战败后,在苏联红军冲进希特勒官邸时,当时的影像记录者还特意给希特勒室内的地球仪拍了特写,摆设也与《大独裁者》颇为相仿。

事实上,在地球仪与政治的联盟中,西方传统由来有自。在我们常接触到的扑克牌中,梅花K的人像就是亚历山大大帝,他右手捧着地球仪,象征着统治世界的野心。

伊丽莎白女王一世有幅著名的画像,除了颗颗如弹球大小的珍珠用以显示尊贵、奢华外,她的右手则按在地球仪上,以彰权柄。该画作于1588年,当时英国舰队刚击败西班牙舰队,从此取得海上霸权。

与之类似,地球仪还以帝国王权的象征出现在了画家大卫的《拿破仑的加冕礼》中,当时拿破仑在法国已权倾一世,被不少人视为“独裁者”。为此,漫画家吉尔莱还发表了讽刺画《葡萄干布丁》,画中拿破仑正与英国首相在用刀叉分割地球仪。

大卫画的《拿破仑的加冕礼》。

与拿破仑差不多同时期的乾隆皇帝,也是中国历史上一位雄心勃勃的帝王。美国清史学家欧立德就曾拿乾隆与拿破仑相较,并认为拿破仑要逊色得多,其中一大证据就是乾隆在位期间,“清军的行动遍及西北的草原、沙漠、险峻的喜马拉雅山脉,以及西南的烟瘴之地”,大清疆域因此扩大了三分之一。确实,乾隆也非常得意于自己的十件战功,因此自称“十全老人”。

但与拿破仑不同,乾隆的这十件战功几乎全是膝跳反射式的平叛活动,并没有明确的地理野心。换言之,乾隆的雄心对照的完全是传统的帝王标准:明君盛世、长治久安。因此,面对英国使者呈送于前的地球仪,他也只当是奇巧珍玩而已。

相比乾隆朝的疆域,13世纪的蒙古帝国无疑还要大得多。来自游牧民族的成吉思汗、忽必烈相比其他中国皇帝,对地理有着天生的敏感。1267年,在中国元朝出现了最早的地球仪,是波斯人哲马鲁丁应忽必烈对西域星学者的征召,入华后制造的。

据《元史•天文志》记载:“其制以木为圆球,七分为水,其色绿,三分为土地,其色白。画江河湖海,脉络贯穿于其中。画作小方井,以计幅员之广袤,道里之远近。”

显然,与两百多年后西方产生的地球仪不同,哲马鲁丁的地球仪虽也是球体,但采用的仍是中国传统的计里画方,并没有经纬定位系统。而且,很快元朝的重心也开始由游牧转向农耕,地理知识很快被边缘化,天圆地方的概念仍占据主导地位。

传教士带来的近代科学,居中为地球仪。

地球仪为何不受中国皇帝欢迎?

不像中国,欧洲诸国林立,相互之间腾挪的空间并不大,再加上耕地面积的有限,这些都催生了他们对大海之外世界的想象和试探。

1798年,拿破仑挥军南下,正式入侵埃及,并打算借由埃及东进,仿亚历山大大帝的方式入侵亚洲:他骑着大象,手里拿着经他个人修订过的古兰经。

这一举动除了法国本身的地缘政治考量,其中也暗含着拿破仑个人征服东方的憧憬,他深信“威名只能在东方取得,欧洲太小。”为此,他随身带了大批的科学家、天文学家、土地测量员、哲学家、建筑师、工程师和印刷工等人同去埃及,以便记录下法国启蒙之光初临落后东方的盛况。

与之相似的行动也发生在当时快速上升的英国。1792年9月26日,英国国王乔治三世以补祝乾隆皇帝八十大寿的名义,派出以马戛尔尼为首的800余人的使团前往清朝帝国访问。他们随团带着大量诸如航海望远镜、战舰模型、地球仪、铜炮、火枪等最新技术产品入华,并指望靠它们打动中国皇帝。

英国使团此举一定程度上可能受了利玛窦在华经历的影响。利玛窦得以进入晚明宫廷,主要靠三件事物引起万历皇帝注意:世界地图,自鸣钟和欧洲钢琴。万历皇帝喜欢自鸣钟,天天放在身边,世界地图也被放大制成了四个屏风。

当时的乾隆皇帝跟万历的兴趣不无相似。1750年,乾隆委托意大利天主会教士郎士宁设计了定时水钟和喷泉装置,以供皇家娱乐,也曾让传教士蒋友仁在圆明园的一座大殿墙上绘制世界地图。

但无论万历还是乾隆,他们对此的态度基本都是抱着珍玩而非知识的心态。事实证明,乾隆对西方世界几近于无知,以致他在接见马戛尔尼时,才会问出“英国距离俄罗斯有多远,他们关系是否友好?……意大利和葡萄牙是否距离英国不远,是否向英国朝贡?”等可笑的问题。

在《停滞的帝国》一书中,法国学者佩雷菲特将这次会面中的景泰蓝与地球仪视为中英两国的象征,多半是在技术层面上的考量。

但依靠技术壮大和获利的英国,不懂得这个古老的国家更看重的不是技术,而是礼节,那些列于回礼中的景泰蓝、丝绸、宣纸,也不仅是古老的工艺品技术,更代表着古老的传统。

这个传统即是“天下”传统,是万邦来朝的传统。事实上,在马戛尔尼带来的诸多礼物中,地球仪遭遇了明显的冷淡,也是基于这个原因。当马戛尔尼炫耀地展示地球仪时,满朝大臣看到"日不落帝国"居然占据了地球仪上那么大块的地方,他们感到的不是解惑,而是愤怒:怎么能把天朝大国画得这么小?

在祝春亭、辛磊长篇历史小说《大清商埠》中,也有相似情节。来自东印度公司的英国人麦克举着地球仪,对中国官员念着他已反复排练过的台词:“地球仪比你们中国的地图更准确,更直观,更科学。

总商先生你睁大眼睛看仔细,中国并不像你们想象的那样处于世界的中心;中国之外,并不都是野蛮小国,还有文明发达的欧洲各国。

所谓天朝上国,惟我独尊,自欺欺人。”最后,这只呈上朝堂的地球仪因为在英国版图上使用了中国皇帝专属的明黄色,引得乾隆皇帝勃然大怒。其中还提到,据内务府历年的反馈,乾隆对地球仪、浑天仪之类的玩意兴趣索然。

相对而言,久在中国生活的利玛窦无疑更懂得迎合中国人的心理,在制作世界地图时,他不仅将西方惯常的以大西洋为中心的绘图改为以太平洋为中心,还把零度经线移动,意在使中国处于地图正中的位置。

但地球仪对中国世界中心位置的挑战显然比地图要大得多。它的转轴再也不可能掩饰中国只是世界上平常的一部分而已。

罗斯托恩地球仪。

尽管如此,在中国人自制的地球仪中,我们还是找到了类似利玛窦那样的地理谎言。观察1800年由中国人制作的、现藏于维也纳的罗斯托恩地球仪(ROSTHORN-GLOBE),人们就可以发现那个地球仪的南北方向被倒了过来,而这只是为了视觉上有一种主人的、直观的、向南看的感觉。

近代地球仪的在华命运

人们在看待外来事物时,总是习惯性地将它理解为来自外部环境的特殊意味。地球仪一开始被视为珍玩,便是中国原有“天下观”里的朝贡体系的视角。这一视角在19世纪遭遇了全面的冲击,并迅速崩溃。

列文森曾将19世纪的中国变革描述为“从天下到国家”的过程,中国一词开始从一个文明空间概念,变成了一个民族国家的疆域概念。在这一过程中,忧心忡忡的中国人不得不去学习那些原先权当珍玩的枪炮,以及各种各样的新知识和新技术,虽然这些事物的面貌已被染上了血腥而耻辱的一面。

在一贯被压制,又突然奋起的学习进程中,每种知识面临的命运其实是不同的。枪炮、舰船、工厂等快速发展,但地球仪之类的知识在一个国家的紧急状态中近乎无关紧要,尽管随着国家概念的降临,惯于面对中心的中国民众,不得不被迫面对广阔的四周和海平线。

帝国小说家吉卜林。

为了维持利益,英国人需要尽可能撑住摇摇欲坠的满清,为此他们一度乐于充当中国的技术老师,一批英国技术顾问开始进驻中国的工厂和学校。这在英国本土甚至还引起了不满。1889年,英国小说家吉卜林与一些英国商人在香港一同用餐时,就认为现代化的中国不是好事。

他斥责这些人竭尽所能把“西方的兴奋剂——铁路、电车轨道和诸如此类的东西——强行施打在这个大帝国身上”,并质问“中国真的醒来怎么办?”换言之,他们是左右观望的三心二意的老师。而在另一方面,中国也依然是心怀不甘的、急匆匆但潦草的学生。

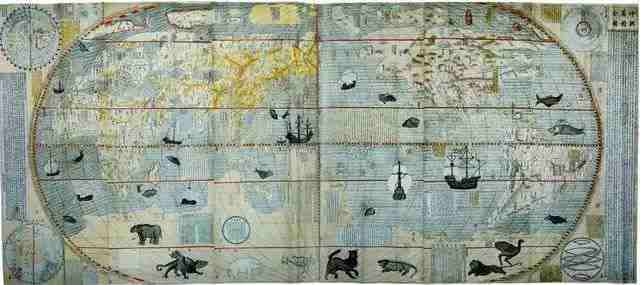

利玛窦的《坤舆万国全图》

1584年,利玛窦制作并印行《坤舆万国全图》,是中国人首次接触近代地理学知识。其后,利玛窦又在中国制作地球仪,据《明史•天文志》卷二十五记载,“万历中,西洋人利玛窦制浑仪、天球、地球等器”,这在“天圆地方”传统世界观的士大夫阶层引起震惊。至明末,葡萄牙传教士阳玛诺与意大利传教士龙华民,为进一步推行地圆说,也制作了一件地球仪辅助宣传。

在清朝前期,地球仪开始被当做配合天体仪使用的地理仪器,多用于由传教士主持的观象台。据清《皇朝礼器图式•卷三》记载:“地球仪为皇上御制,规木为球以象地体,围四尺五寸,两端中心为南北极,贯以钢轴,腰带赤道,斜带黄道。”

即便到了清朝末年,地球仪仍是某些固定权贵阶层的私物。在曾国藩日记中曾记载:“(同治6年)三月初九日,至湖南会馆,观方子恺所为大地球。”当时还有一幅画,标题叫《曾文正公看地球图》,画的是曾国藩坐在椅子上,地球仪旁边站着的是一个年轻人,一个小孩子,正围着地球仪观看。但事实上,这并未发生。

在另一处曾国藩的文献中,他提到“余盖屋三间,上为摆设地球之用,不料工料过于坚致,檐过于深,费钱太多,而地球仍将黑暗,不能明朗,心为悔慊。”可见,地球仪仍是紧锁深宅。

之后,清朝由于情急,开始倡导西学,可情况也并未得到多少改善。在晚清民初的小说《黄绣球》中,就曾提到苏州办武备学堂时,当时堂中的提调大人托人到上海去买地球仪,实价不过四五十。

买的人自己涨了23元,送到苏州后,提调大人再次大幅度改价,到地球仪入账时标价已达四百两。而且,在安庆地方官那里,所谓“地理”课程仍被当成中国的风水学,地球仪也只是各种西学运动中的时髦器具。

文= 胡子华

◐

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。