我宁愿这部电影没有被拍出来

说不看,周一上午还是去看了这部《二十二》,方圆10公里只有两家影院有排片,我开了半个小时车,怀着去受虐的心情走进影院。

古往今来,只要一打仗,男人其实还好,最多就是在战场上当了炮灰,两腿一蹬去见阎王了。最痛苦大多数是女人,概莫能外。

孟姜女哭长城大家都知道,其实这还属于待遇不错的。晋末“五胡乱华”的时候,羯族的军队在打仗的时候根本就不带军粮,而是随军带着几万汉族女人,晚上当作泄欲工具,白天就直接杀了吃掉,他们管这些女人叫“双脚羊”,也就是能两条腿走路的牲口。据很粗略的统计,光是这么被当军粮吃掉的女人,就超过二十万。

女人在战争中的血泪,史不绝书。

“慰安妇”在日语中是一个中性词,是日本军方的官方叫法,意思是“随军到战地部队,安慰过官兵的女人”,里面有“自愿”的成分。但这个词在每一个中国人眼里,成了血与泪的象征。

因为日本在战败的时候销毁掉了大量材料,现在的研究者粗略估计,从1931年日本侵华开始,到1945年战败,日军前后共奴役了超过40万女性,充当随军的性奴隶,其中绝大部分来自中国与朝鲜这两个直接占领区。

我以前看过一些零星的资料,看一会儿就看不下去了。她们平均每个人每天要接待5~8名日本军人,多的时候每天要几十次的被蹂躏,还要被强制吃下副作用很大的避孕药水。男人在战场上拼刺刀对射,生与死之间也就是几秒钟,但这些女人经年累月的要承受这种苦难,她们遭受着精神与肉体的双重凌迟。

当年的二十多万悲惨女性,70多年过去,只剩下了个位数。

这并不是导演郭柯第一次涉及“慰安妇”的题材,在2013年,他拍过一部《三十二》,但那只讲了一位幸存者,而且片长比较短(42分钟),不能在影院公映。

一年之间,《三十二》变成了《二十二》。这段历史就像被时间一口一口的啃掉。

导演郭柯把两个老人的葬礼放在了首尾,除了追求形式上的工整之外,还有一层追挽的意思,就在影片公映的前几天,又有一位老人去世了,现在这22名历史见证者,只剩下了8位,她们大多已经是90多岁的高龄,不知道等她们全部故去之后,这段历史会不会也就随风而逝。

我在看电影的时候最先注意到的就是数字。在每一个婆婆出来的时候,都会出现她们的名字与生辰,我特别注意了她们的生日,然后心算在40年代她们有多大。

1924年生,大约是17、8岁。1926年生的,大约16、7岁。我记得最小的一位婆婆生于1928年,她在进入到那些阴暗潮湿“慰安所”的时候,可能只有13、4岁。

妈的,写不下去了,让我抽根烟缓一会儿。我也挺佩服导演的,成年累月的要直面这些血淋淋的东西,我不敢。

其实整部电影里郭柯导演还是非常克制的,与婆婆们聊的大多是家长里短的事情,婆婆们的精神状态也大多比较平静,甚至有的还显得挺开心。那个叫毛银梅的婆婆是朝鲜人,逃难来到中国,在这儿生活了大半辈子,还在镜头前唱起儿时记得的《阿里郎》,但一旦触及到那个话题,脸上的笑容就瞬间不见。

“我不要说了,说这些我不舒服”。

我明白这些东西是民族的伤痕,历史需要被这种方式铭记,导演在做一件很有意义的事情,但所有这些理性的结论都不能抑制我本能的反应。

我宁愿这部电影没有被拍出来。这部《二十二》对我来说是一部恐怖电影,书上的字已经是满篇血迹,何况是让这些亲历地狱般苦难的当事者说出来。

如果我是这些婆婆的亲人,我不会同意摄制组的拍摄请求,再多的道理也无法说服我。

在最后有一位海南的“慰安妇”救助者说了这么一段话(我可能记得不太精确,大意如此):“我从90年代就开始走访这些幸存者,收集了大量的资料素材,但二十几年来,她们的生活并没有什么改变,很多还因为这段经历的曝光被周围的人排斥,生活更加悲惨。如果让我再选择,我宁愿没有做过这件事情,我很后悔”。

上海有一位专门研究“慰安妇”问题的苏智良教授,他说:

“我听见的每一次控诉都撕心裂肺、血泪交加。13年来,太沉重了,尽管出了好几本有关慰安所、慰安妇的书,但我没有成就感”。

有些事情,并不是一句“勿忘历史”就能心平气和讨论的,南京大屠杀、生化毒气实验、慰安妇,这些民族最深的伤痕,在历史书上是一行字,对于亲历者来说,是一生难以愈合的伤痕。

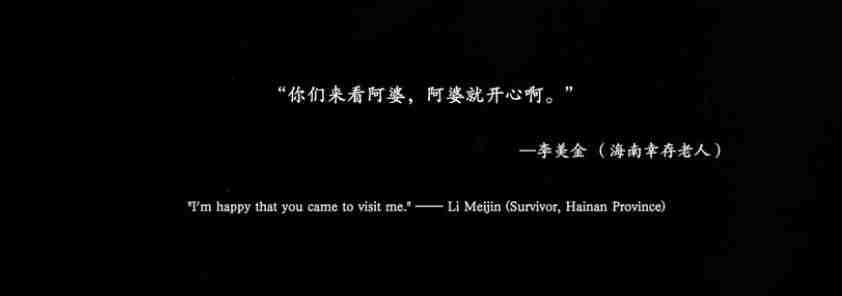

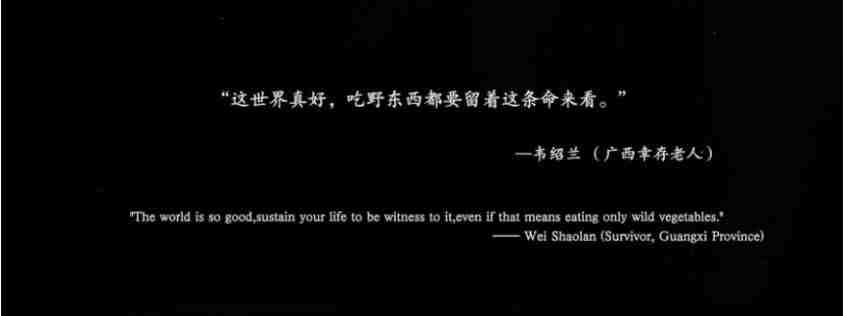

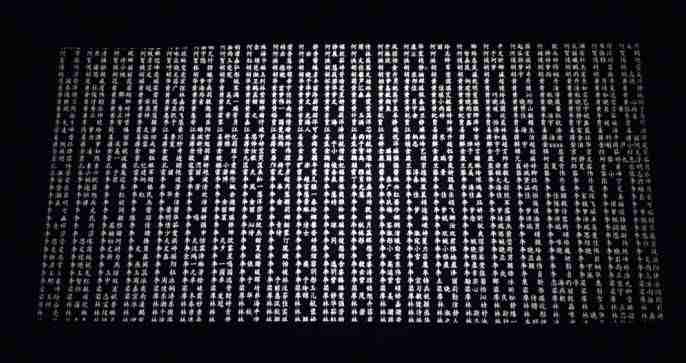

在影片的最后,出现了婆婆们说的几句朴实无华的话,还有一大长串的众筹名单,到这儿的时候,还是哭了。

行了,就到这儿吧,希望不要再有战争。

我相信类似的事情将绝不会在我们民族身上再发生。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。