处女翻译 ·239《中国艺术》(36)

编者按:《中国艺术》(Chinese Art)是西方早期研究中国艺术的重要文献,1958年在纽约出版,上下两卷。作者William Willetts(魏礼泽)(汉学家、西方艺术史家)从中国的地理特色着手,系统梳理了玉器、青铜器、漆器、丝绸、雕塑、陶瓷、绘画、书法、建筑等中国艺术的各个门类。他坚持客观描述作品的方法,“并不对所讨论器物给予美学价值论断,而是让器物自己说话”。

“让器物自己说话”,与观复博物馆“以物证史”的理念有异曲同工之妙。这也是我们选择翻译此书的原因。此次我们邀请到美国CCR(Chinese Cultural Relics《文物》英文版)翻译大奖获得者对此书进行正式专业的翻译,译者也是MLA(Modern Language Association International Bibliography美国现代语言协会国际索引数据库)和AATA(国际艺术品保护文献摘要)收录的美国出版期刊Chinese CulturalRelics的翻译团队成员。

本着尊重原著的原则,此次翻译将存疑处一一译出,其后附有译者注。现在就让我们跟随本书,在绚烂璀璨的器物中,感受中华文明的博大辉煌。

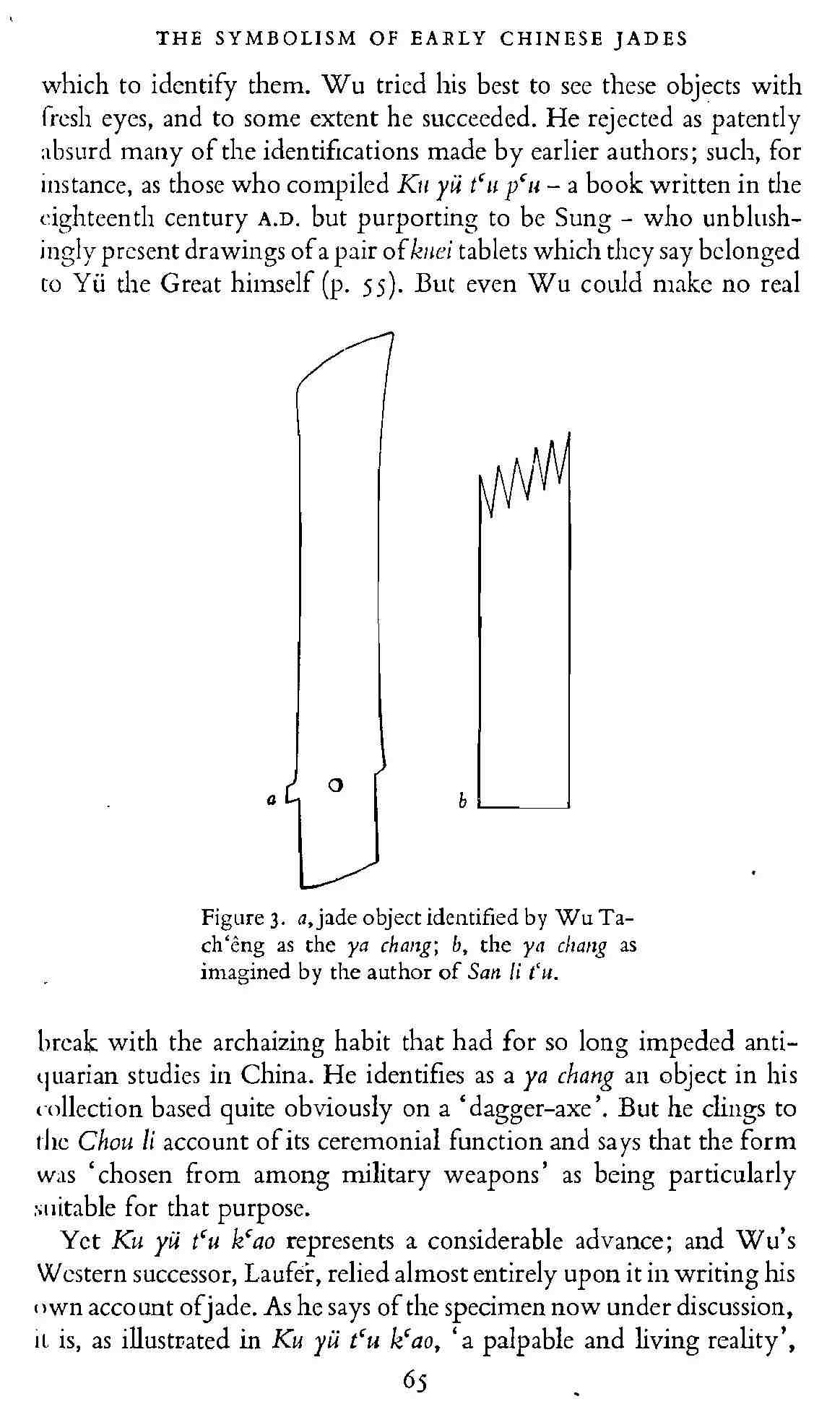

劳坲博士讨论牙璋时,引用《古玉图考》,并说里面的描述“可感知且生动”,而《三礼图》里面的图像完全是“主观臆想,毫无实物证据”。但劳坲和吴大徵都没有做到,从《周礼》和其他汉代以前文本中的政治祈福意识中脱离出来,更没有从后代评论家建构的天文相关的假想中摆脱出来,而这两种思想解放恰恰是研究的前提。劳坲反复强调玉器造型与兵器造型之间的相似;但另一方面,他又毫无保留地接受传统上对于玉器象征意义和礼仪功能的解释。这样做削弱了他自己在书中的结论,即他所宣称的自己研究属于“中国考古和宗教研究”,至少按照我们现在的理解是这样。

牙璋的例子相当清楚。它得名于一种它所模仿的青铜器类型消失之时,而后模仿造型被扭曲,完全看不出是武器的样子。再后来,就连这些后代仿品都见不到了,只剩下了一个名字空壳。人们只能根据名字来想象和重构原来的样子。最后,(到了现代),随着青铜器原型(的出土)和同时代仿品的玉器模仿器的重见天日,我们就可以清除以往的胡乱猜测的层次,让玉器的意义流传变化线索变得清晰起来。但我们现在要讨论的例子仍然是模糊不清的。甚至到了今天,西方学者还不遗余力地大书特书中国古代玉器的象征含义,其根据仅仅是周代晚期的关于玉器的功能的文字。而我的观点是,我们在接受玉器造型的象征意义原则之前,先要搞清楚这些玉器是否真的都能够解释成手工工具或武器的模仿,可能实际情况更复杂;而另有些玉器或许本来不是为了实际功能而设计的。

模仿工具和武器制造的玉器

戈登·柴尔德教授于1949年在利物浦大学的弗雷泽演讲中,数次提到手工工具的制作本来应用科学知识,为的是理性的目的,而在原始社会中,这些工具却拥有了魔法特性(引自Gordon Childe著作《魔法、手工艺和科学》(Magic Craftsmanship and Science)1950年版)。他举的证据,是一些很微型的护身符,模仿工具造型制成,比如抛光斧,这种物件在新石器时代分布很广,遍布地中海地区,从埃及到法国都有发现。而这种护身符的仿制品也沾了原作的某种灵气。

我认为,中国的很多礼仪用玉就属于这种类型。一开始这些玉器完全模仿功能性的物件构思制作,也有同等功能。在昂昂溪遗址(其断代可以推到环戈壁新石器的最早时期),我们发现了一些石器配饰,是由于其表面的光滑程度而被挑选出来,随同墓主一起下葬,并放置在墓主的相应的固定位置。而用玉来代替石头,玉当时在金属冶炼时代之前属于最美的矿物,其价值因为稀少很高,运输和制作又困难,所以我认为这些价值因素成为了选择玉作为礼器和葬器的主要原因。如果这种说法成立,早期的中国玉器根本不是实用的器物,至少很大一部分不是,不论它们的造型和实用器关联多么大,仍然如此。

往期文章链接:

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。