物候志 | 唯有此花真国色

几年前去景德镇,在古瓷集市上,见到一块缠枝莲纹盘的碎片,只觉那莲花饱满精致,边沿齐整,于是就在当地找了个银匠,做了枚银镶瓷的吊坠,回家后,当毛衣链戴,特别好看。

清代宣统时期的瓷器,缠枝莲可能只是众多缠枝花纹中的一种,比如还有以菊花为花头的“缠枝菊”,以牡丹为花头的“缠枝牡丹”,以及忍冬、凌霄等。甚至还有以不同季节的花为花头的,叫“缠枝四季”。

清乾隆 青花缠枝四季花卉纹鼓墩形罐

缠枝纹以植物的枝杆或蔓藤作骨架,分别向上下左右延伸,形成波线式的二方连续或四方连续,如此循环往复,连连不断,寓意生生不息、子孙绵延,多见于明清瓷器。

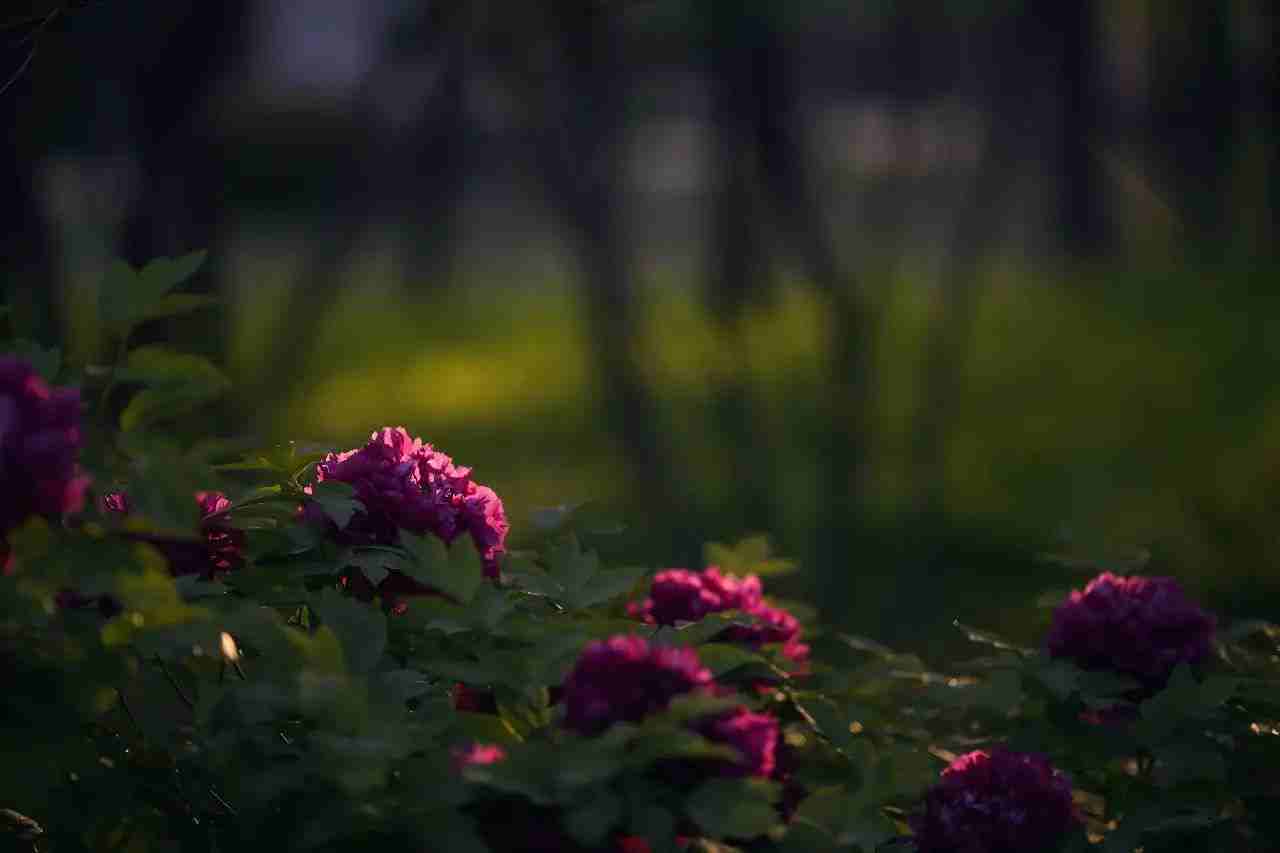

昨天谷雨,是这个春天的最后一个节气,唐人有句诗“鸟弄桐花日,鱼翻谷雨萍”。桐花在之前的物候志篇目已经写过了,至于谷雨萍,是谷雨时节的浮萍,萍聚萍散从来没有定迹,一如眼下正在加速凋谢的牡丹花。遥想这一季牡丹芍药花期过后,荼蘼花事了,一春的烂漫也即将收束,心里不禁怅然。

很多人分不清牡丹和芍药,两者同为芍药科芍药属的花卉,要辨别它们,最简捷的方法是:牡丹为木本,而芍药则是草本。到了冬天,牡丹还有树枝在,芍药就是地面以上,什么也没有。

芍药(摄影师:卢团伟)

至于外形,牡丹号称“花王”,栽培种以重瓣居多,花瓣极其娇弱,姿态也矜持,因而倍显华贵。而芍药,人称“花相”,其名来自于"绰约",意花容绰约、柔婉美貌,芍药栽培种常见单瓣,但也有人工栽培的重瓣,就是将雄蕊特化为花瓣。

古人称芍药为牡丹之婢,它虽不如牡丹雍容华贵,却也仙姿娇好,又称"红药"。不过,作为草本之首,芍药的软弱无力常显醉态,也有人觉得它多情轻浮,所谓“动荡情无限,低斜力不支”,称其"没骨花"。

芍药(摄影师:黄小星)

以前看阿勒泰的李娟就写过一个句子,“春天来了,喀纳斯湖边,满山遍野的野芍药不要脸地盛开了。”乍看替芍药不平,后又想,所谓“红似燕支腻如粉”,芍药大概就是热闹挑事儿的花,无怪刘禹锡感叹说“庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”。

尽管牡丹贵为“花王”,古人先认识的,却是芍药。《诗经·郑风》里有首《溱洧》,描述的是春秋时代郑国春暖花开、雪融水涨之时,年轻男女到河边嬉戏交游的情景。诗里说“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药”,便生动地描绘出了打情骂俏的青年男女相赠芍(勺)药,以为定情的故事。

芍药(摄影师:卢团伟)

当然这也不是绝对的,只是就目前已有证据来看,“牡丹”之名不如芍药古老,但据说也有近2000年的历史。不管是早年在武威旱滩坡汉墓出土的那批东汉初年的医药简上,还是古医书《神农本草经》中,对牡丹均有提及。只是,古人最早识牡丹,并非因为它的倾城之色,而是因它的药用价值。

牡丹根上的皮,中医里叫“丹皮”,据说有滋阴降火、解斑毒、利咽喉及通小便血滞等功效,是后来,人们在种药采药的过程中,逐渐发现了牡丹异常的美丽,尤其是唐代之后,牡丹开始为时人尊崇,逐渐蜕变为“百花之王”,由此欧阳修写“牡丹初不载文字,唯以药载《本草》,然于花中不为高第,与荆棘无异,土人皆取以为薪。自唐则天以后,洛阳牡丹始盛。”

关于牡丹的品种,欧阳修也写过他亲眼所见的十余种,其中以姚黄为第一,而魏紫乃后。到了明代,王世懋的《花疏》里,记有牡丹品名二百六十余种,分作神品、名品、灵品、逸品、能品、具品诸类,而不只有姚黄魏紫。这种对于牡丹审美的变化,背后是朝代的更迭,文化的茶艺,譬如唐朝喜欢诸如魏紫等硕大重瓣多达千叶的牡丹,爱的是它的容貌和颜色;而宋人更钟幽静清绝之姿,看中的恰是花的品格。

提到牡丹的“花王”之名,可能许多人会觉得隐隐有股雄性气息,以前看郭沫若的考证,他说“牡”字在甲骨文中,右旁象形雄性生殖器,因为“士”字象阳具,指男人,故《说文》有“牡,畜父也。”而李时珍的说法是,“以色丹者为上,虽结籽而根上生苗,故谓之牡丹。”

总之,牡丹的“花王”之名,究竟寓意雄性的强壮还是意指其色艳花繁,也许仁者见仁,智者见智。个人更倾向于后者,牡丹的王者气魄,大概就有点儿像则天大帝,是一种地母般的气力和收容,超越时空。

牡丹(摄影师:卢团伟)

身为“花王”,背景当然也得源远深厚,单说现在的栽培牡丹,就来源于许多野生牡丹的不断杂交,中国境内的野生牡丹,诸如中原牡丹、杨山牡丹、卵叶牡丹、矮牡丹、紫斑牡丹、圆裂牡丹、四川牡丹、滇牡丹和大花黄牡丹,中原牡丹据说已经灭绝,仅次的四种牡丹也濒临灭绝,而剩下的,因为长期的驯化和杂交,早已极大地损害了野生原种身上,那些代代遗传的宝贵特质。

饶是如此,今天的牡丹,其美丽依旧令人叹服。那是一种既对生命保持热情,又对生命留有余地,从容而镇定地面对一切的美丽。其姿态,如同肌肤胜雪的贵妇,温情、亲密、雍容;其花瓣,则似初降的瑞雪,软酥酥地吸饱了阳光和雨露,在风吹日晒的环境里,长年累月地葆有天赐的娇柔。

牡丹(摄影师:卢团伟)

每每睹得牡丹开,我都觉得,生活里那么多的寒汀落雁、老树昏鸦,未免太过伤感。而牡丹身上有一种格外丰盛的美,不单薄、不随意,要知道生命的本质多么无趣和荒凉啊,为了抵抗这些无趣和荒凉,我们拼了命的,去寻找那些能够打动自己的东西,它们就像闪闪发光的棱镜,可以反射出无数道光,被照亮的一瞬间,你才觉得自己也透辟了起来。

这是我最迷恋牡丹的地方,它那硕大的美人面,开得山河浩荡,既盛大辽阔,又清雅神秘,对于蝼蚁般求生的俗世之人,就像那一点富贵温柔的鸿鹄志。命运再怎么无情,毕竟它的开放,辗转赠予了自己加倍的怜惜,加倍的浓情蜜意。

牡丹(摄影师:卢团伟)

如果人生最大的困惑,是像《信徒》里的那句话说的,“生命苦于无常,却困于如常。”那么,只要牡丹开放,它那种肆意的娇美,便足以为我解惑。

想起唐代末年,一位不知名姓的诗人留下的一首俚俗的七绝诗:“曾过街西看牡丹,牡丹才谢即心阑。如今变作村田眼,鼓子花开也喜欢。”我特别喜欢,这看似达观的诗句,或许是蕴含了某些悲情吧,成千上百年里,无数代花匠耗费在野生牡丹身上的心血,才积累下品目繁复的牡丹文化,然而只需一代人的糟蹋,那点弥足珍贵的敬畏心和审美力,便可以消失得无影无踪。

园艺的进步或许无穷尽,然而审美,最终都是人的意愿。

(部分图片来自网络)

回顾往期可点击:

点击以下封面图

进入周刊书店购买杂志和图书

▼点击阅读原文,今日生活市集,发现更多好物。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。