纪要|【年度荣誉讲座】巫鸿:山野的呼唤——神山的世界

2021年10月18日晚,由北京大学人文社会科学研究院举办的2021年度荣誉讲座“山野的呼唤——神山的世界”在线上举行。本次讲座由芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员巫鸿主讲,北京大学城市与环境学院教授唐晓峰、中国人民大学国学院教授张瀚墨、北京大学艺术学院助理教授贾妍评议。本讲为“考古美术中的山水:一个艺术传统的形成”系列讲座的第一讲。

山野的呼唤

神山的世界

主讲人 / 巫鸿

讲座伊始,巫鸿老师由本系列讲座题目中三个关键词“山水”“艺术传统”与“考古美术”,介绍了四讲讲座的内容和结构。围绕“山水”的核心概念,华夏文明在其漫长的历史发展中产出文学、图像及环境景观三类作品。三者虽共享“山水”概念,且关系密切,但也具有相对独立的表达逻辑、历史渊源与发展过程,对它们的分析和研究亦均在特定学科中进行。山水诗在古典文学传统中源远流长,相关研究卷帙浩繁,至今仍新作迭出。针对环境景观的研究,近年突破以园林为主的专一视点,以更广阔的历史眼光注视将自然转化为人文山水的其他人类创作。而本系列讲座将重点讨论以视觉形式表现的“山水”,希望探索古人如何以视觉图像再现自然,如何表达对自然的观察与想象,以及人与自然的对话过程。本讲所讨论的“山水”不是美术史中被称为“图像母题”的山石树木等孤立的图像,而是以“自然”为主题,综合诸多母题的完整视觉表达的图画空间。

“艺术传统”一词则旨在引导我们思考山水图像何以发展为中国艺术中持续演进的“系统”,又何以被时人认知的过程。该过程体现了艺术系统的多样性与容纳性。在研究时,我们需将中国山水艺术视为多题材、风格、流派积累而成的整体。由于本讲聚焦先秦至唐代,我们更需要避免以晚近的文人山水品味去理解早期资料,更应该注重发掘历史上不同形态与题材的山水图像,观察其如何在特定文化语境中发挥作用,又如何与特定的历史环境对话和融合。

“考古美术”一词则对早期山水图像研究的材料与方法进行界定。在材料使用上,由于先秦至唐代缺少卷轴画作为实物依据,我们将使用由考古发掘和调查获得的山水图像。在研究方法上,仍在美术史学科框架中以图像分析为基础,讨论山水艺术的内涵、风格、源流等问题。“考古美术”意味着考古美术史,主要特征是使用考古材料进行美术史研究,同时在研究过程中与考古学密切互动,进而结合其他种类材料,进行综合历史分析。当代中国美术史研究的重要特征是对大量新发现的考古材料的使用及与考古学的互动,在世界美术史中具有独特性,可对整个美术史或人文学科做出基础贡献,如重新思考学科的内部结构和研究方法。“山水艺术”的早期发展可为这种思考提供实例。

此后,巫鸿老师介绍了四次讲座的基本内容。本系列讲座将按年代系列介绍战国、汉代、魏晋南北朝与唐代的山水图像,贯穿了以“山水图像”为重要原始材料的基本目的,以及发掘图像材料规律所反映的文化和思想潮流的基本方法,力图勾勒“山水艺术”从无到有的“一个艺术传统的形成”的过程。

山野的呼唤

——神山的世界

▴

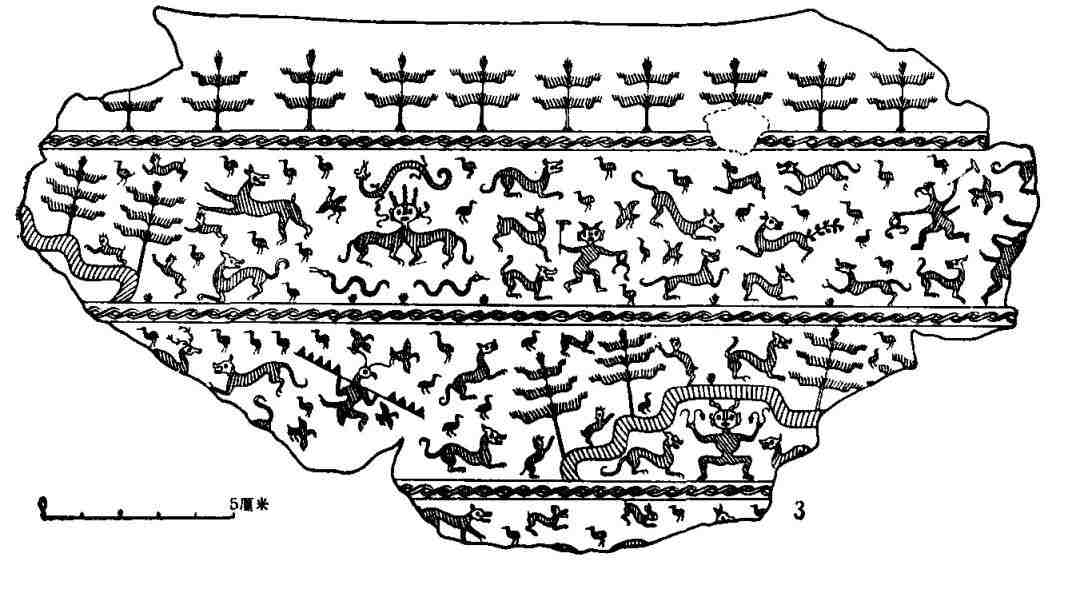

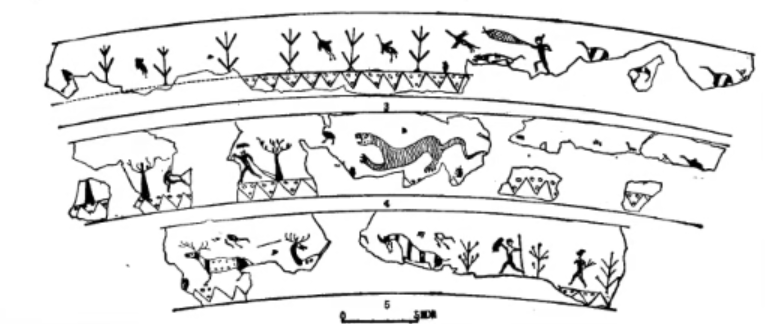

战国 水陆攻战纹铜壶

口径13.2厘米,高40.3厘米

1965年成都市百花潭中学出土

▴

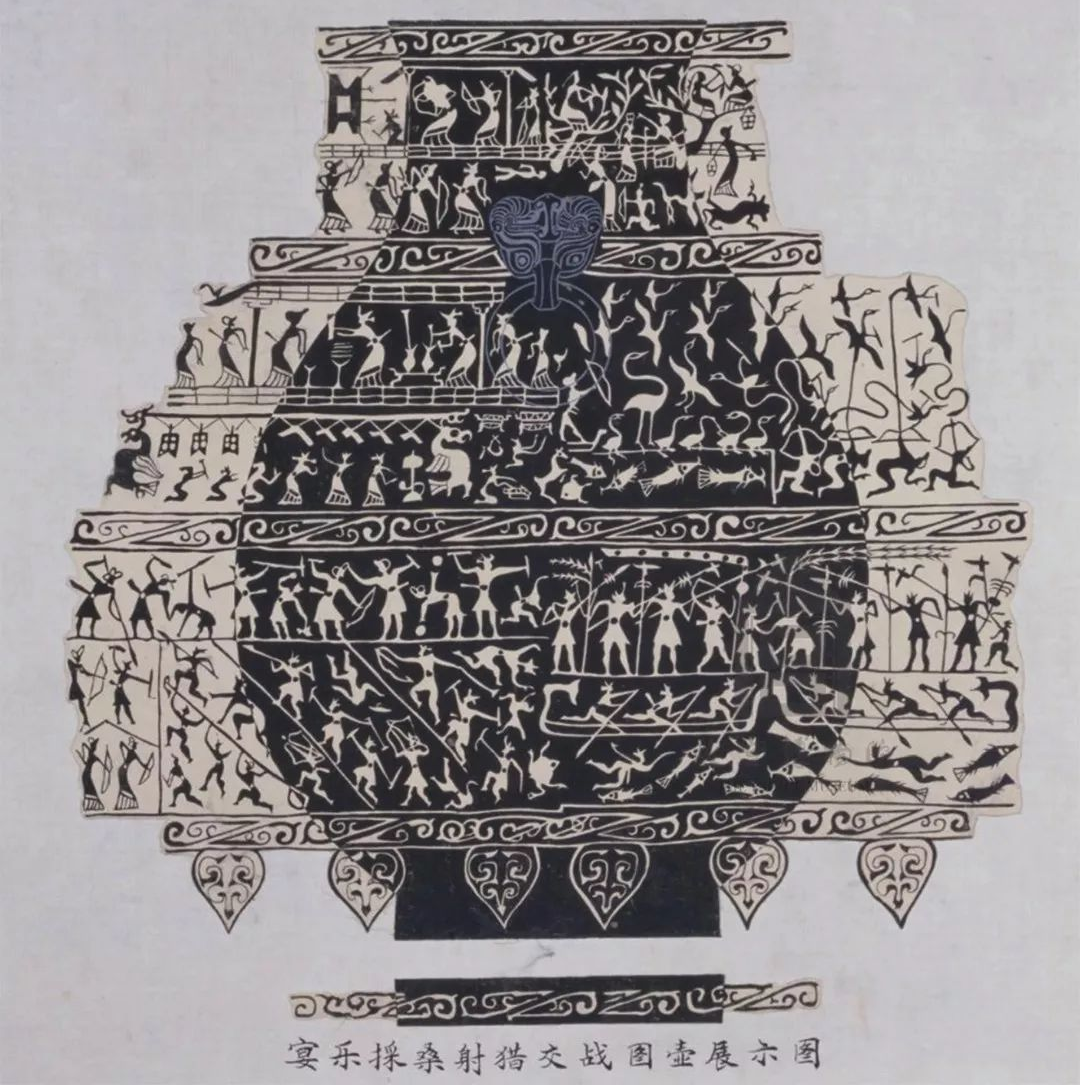

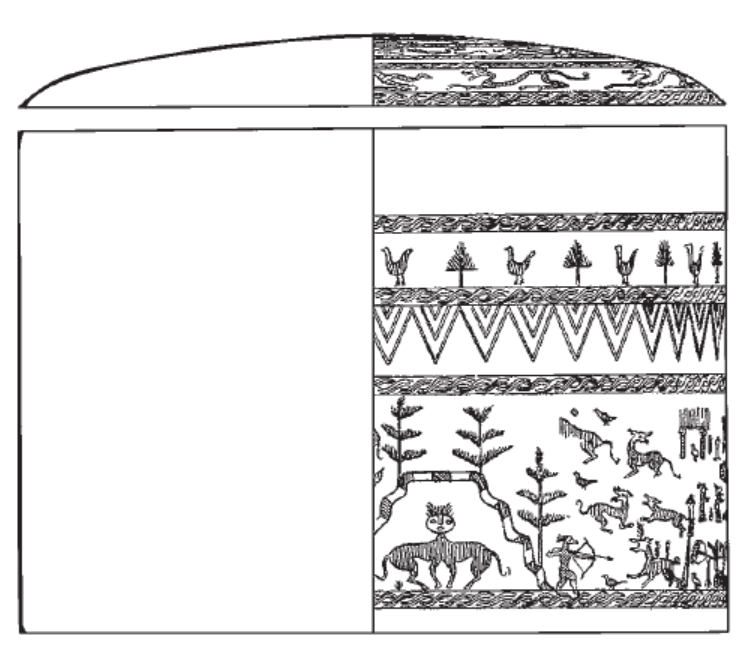

战国 宴乐采桑射猎交战铜壶

展示图

首讲以“山野的呼唤:神山的世界”为题。巫鸿老师指出,通过一世纪以来中国考古积累的巨量材料,可认定以“自然”为表现主题的画面构图出现于东周中后期(约公元前5到4世纪),而这一历史现象则基于两个广阔的背景:其一是画像器物的产生与发展。有别于青铜器上根据器物形状设计的纹饰,画像铜器上的图像多以人的活动为表现对象,且具备构图和界定画面的边框,从而扭转了图像从属于器物的关系。这类新兴的画像器物出现于春秋末期,在战国时形成画像铜器与画像漆器两大类。其中铜器画像可分为铸造、线刻、镶嵌、绘制等不同种类,多表现宴乐、采桑、狩猎等贵族的礼仪活动场面。而本讲中介绍的以神怪、动物、山丘、树木为主题的特殊画像,则以自然而非人类活动为主题,是目前所知中国艺术最早对神秘自然想象的表现。

▴

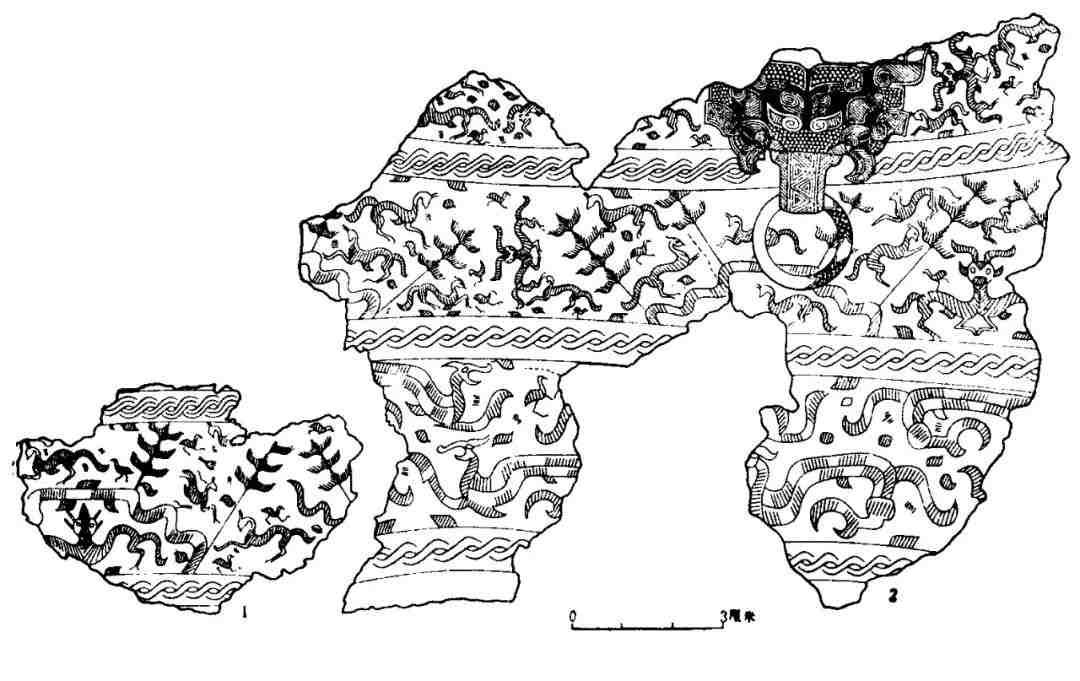

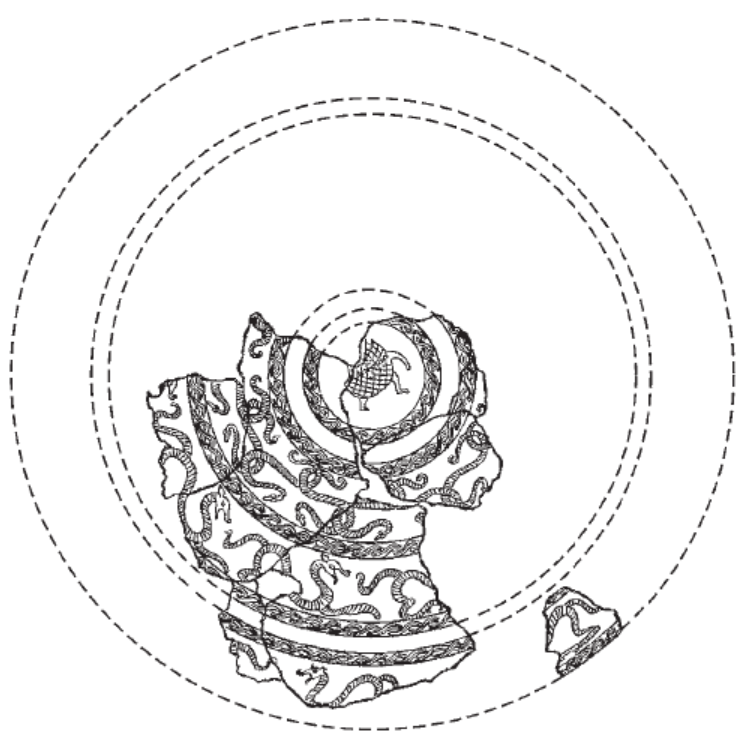

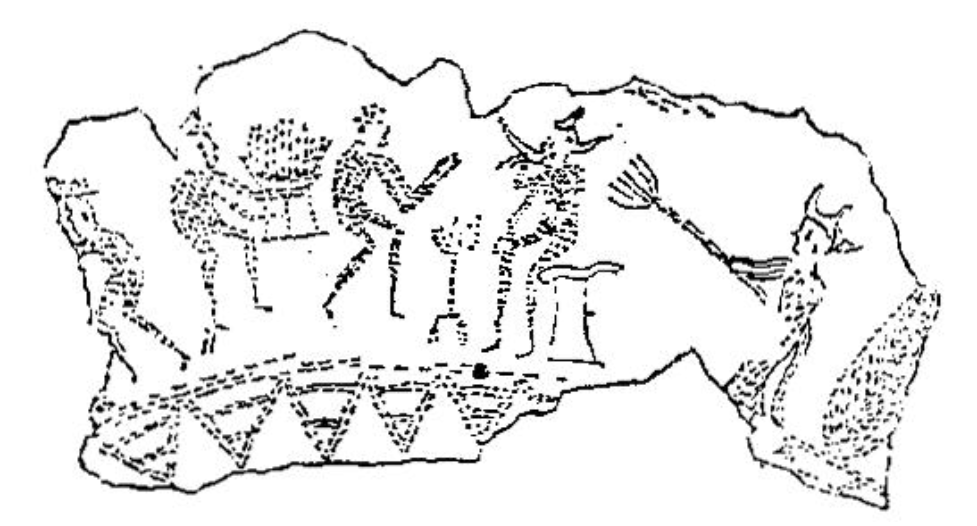

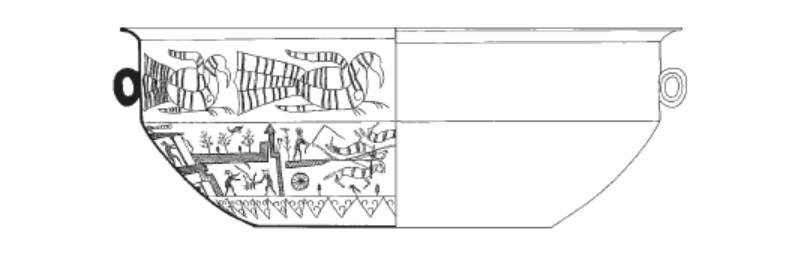

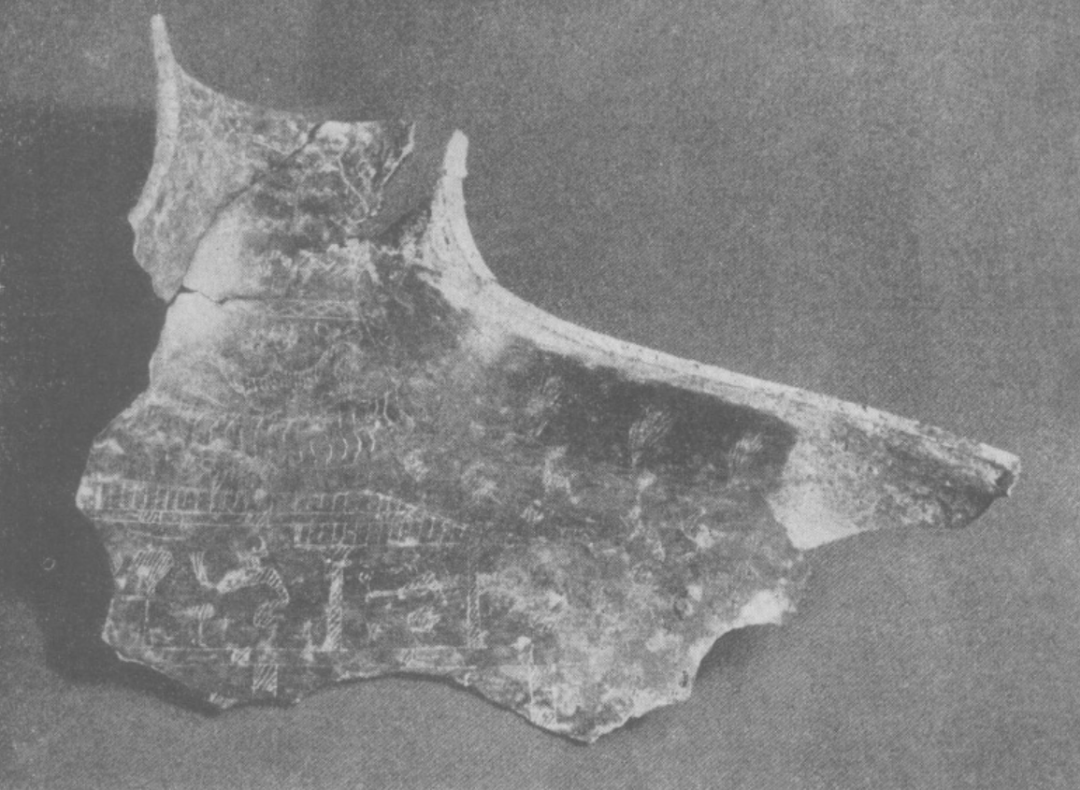

战国 墓铜箅形器

江苏省淮阴高庄战国墓出土

1978年3月

▴

铜箅形器(1:114-2)刻纹 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

采自王立仕《淮阴高庄战国墓》

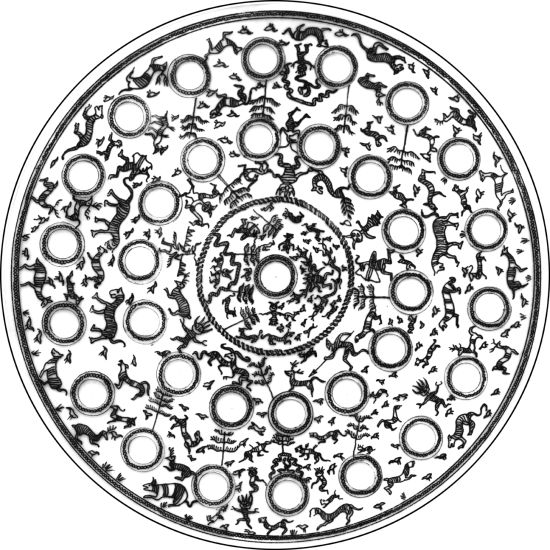

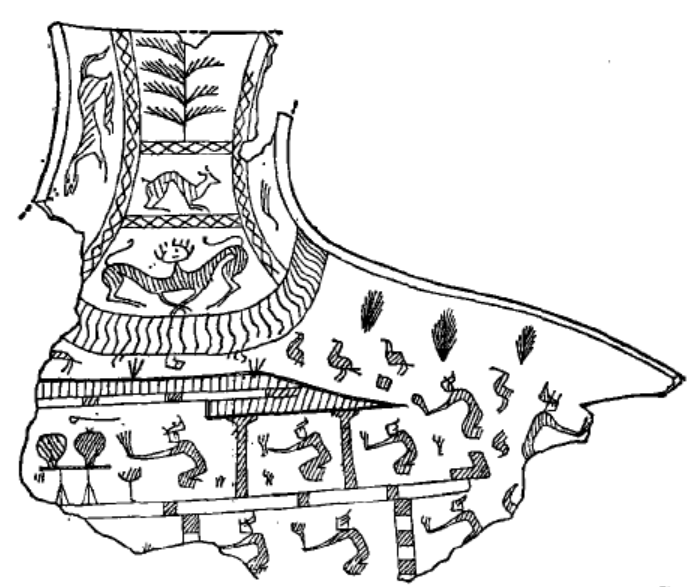

此类图像目前集中发现于江苏省淮阴高庄的战国中期大型墓葬中。此墓中有至少有五件器物装饰有神秘的自然图像。其中一件用于温酒的直径达半米的刻铜箅形器采用同心圆纹饰。中心部分是由两条绳纹界定的核心环带。外部广阔的区域有两列圆孔,将圆形平面划分为三个同心圆环形区域。这四个区域中刻画了几百个山丘、树木、神怪、禽兽等形象。中心区域中最醒目的是平顶的阶梯性高台图像,由其上的树木可知,这是一个山丘图像。山体内有人面双身的怪兽,山丘两边又生长着乔木,亦有虎豹禽鸟出没其间。与该神山相对的另一面则是巨大的神人,他头带三山冠,两边有龙蛇或者蜥蜴,脚底下有一对正在交尾的龙蛇。故此区域存在四种母题:山峰、树木、禽兽、神人,这四种主题又在外部空间重复出现。这类由山和树以及其中的神人与怪兽组成的想象性自然景观被称为神山图像,还见于同出土于此墓的铜匜刻纹残片及铜盘中。这些图像与器物证明,在战国中期形象性的自然景观表现已经形成了程式化画面构图。结合其他考古材料可知,这些图像虽可能由某地产生,但战国中期已经流行到广阔的中原地区。如河南陕县后川和新乡辉县出土的器物纹饰中均含有阶梯形的山纹以及山腹中的怪兽或神人。这些材料说明,神山图像是流行于广大地域的想象性的自然景观。

▴

刻纹铜匜(1:0137)腹外壁刻纹 线图

▴

刻纹铜匜(1:0138)刻纹 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

采自王立仕《淮阴高庄战国墓》

那么这些图像的意义是什么?

巫鸿老师指出,以往研究通常会径直从《山海经》等古代文献中寻找答案,但他并不建议将这些图像与《山海经》中的名称之间建立的一对一的封闭性联系,原因有二:其一,《山海经》的历史定位并不清晰,所以即使找到图像与和《山海经》的关系,也难以说明其历史意义;其二,用文献直接给图像命名的做法,说明研究者仅停留在美术史家称为“初级图像志”的层面上,而忽视了其他更为关键的证据。这些证据主要来自五个方面:器物本身、出土环境、制作技术、艺术特点,以及与“神山图像共存的其他图像(图像上下文)。最后一点尤其重要,这些图像与神山图像共同构成了更复杂的图像文本, 并提供理解各自含义的语境。

▴

战国 刻纹铜奁(樽)

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

采自《山彪镇与琉璃阁》

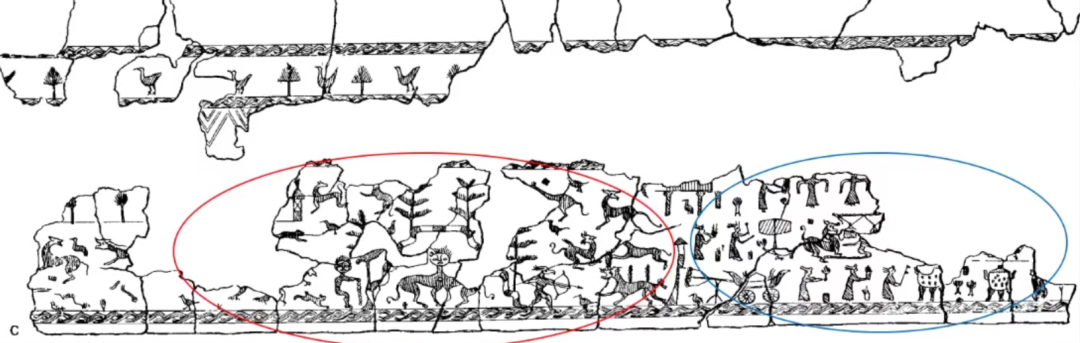

接下来,巫鸿老师以河南新乡辉县战国时期琉璃阁1号墓出土的刻纹铜奁(樽)为例,说明不同图像相互阐释的方法。此器壁分为三层,上层绘有鸟兽,象征自然环境;中层较抽象,是倒垂的三角形连续图案;下层是一幅规模宏大的画像,其中包括神山、山腹中的双身神兽、枝杈平伸的树木以及怪兽等形象,与高庄刻纹铜基本图像非常接近。它与高庄铜器不同之处在于,此山野世界并非器物的唯一表现题材,而是与另一表现人类活动的画面左右并列,构成更宽广的构图。该画面也分为三层:下层绘有三个头戴高冠,正向两大鼎走去的献祭者形象;中层绘有吹竽击鼓的奏乐场景;上层则绘有舞蹈场面,整体表现了礼仪场面。

▴

神山图像

刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

▴

礼仪图像

刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县战国时期琉璃阁1号墓出土

琉璃阁1号墓铜奁的重要性不但在于呈现了这两个不同的画面,更在于提供了这两个场景之间的语意结构关系。在这个结构中,以神山为中心的自然世界和以礼仪活动为中心的人类社会被置于既对立又平行的二元关系之中。作为一个人为图像,这两个场景从内容到构图风格都显示出有意而为的异质性(heterogeneity),强调二者的对立:神山图像没有分层,亦无人类文明的符号,代表着纷乱无序的自然;而礼仪场面的构图则井然有序,代表着有序的文明。

过渡性图像

(红圈和蓝圈相交处)

▴

刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

然而,这两个场景之间并不绝对割裂,而是由一组过渡性图像(阈界,liminal space)分割与连接。此图像主体为侧面描绘的门阙,上方则有一正面的门,其中还有一小鸟。这两个建筑形象一方面垂直切割了神山世界与礼仪世界,另一方面又借“门”象征着不同空间之间的可穿越性。紧邻的图像进一步凸显了阈界的意义:停驻在门阙内侧的四轮马车旁,献祭者似刚下车。类似图像也见于战国其他刻纹器物,往往表现贵族武士驾驭大车进入神山世界。然而,琉璃阁铜奁上的大车停在门阙之内,仿佛在等待下次出行。此处,二元图像已表现出成熟的样态。

▴

刻纹铜器残片 线图

江苏六合程桥出土

▴

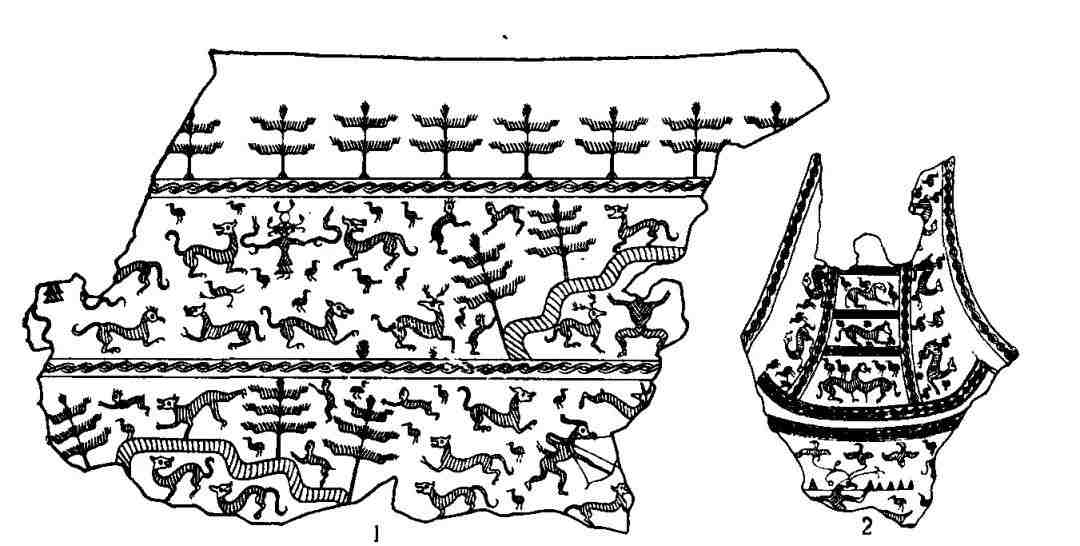

吴越文化区刻纹铜器 线图

1.Ⅰ式(六和程桥M1出土盘) 2、4、5、8. Ⅳ式(淮阴高庄M1:114-4、2、1箅形器、淮阴高庄M1:0146盘) 3、Ⅱ式(正将王家山采:52鉴、镇江王家山东周墓:36盘) 7.Ⅲ式(淮阴高庄M1:3盘)

采自滕铭予《东周时期刻纹铜器再检讨》

▴

春秋 狩猎纹豆

高21.4厘米,口径18.5厘米

故宫博物院藏

▴

狩猎纹豆 线图

采自故宫博物院官网

紧接着,巫鸿老师将该二元图像置于表现传统中观察。画像器物在春秋晚期开始出现时,描绘礼仪活动的图像多出自东南地区,采用线刻技法;而描绘狩猎活动的图像则多出自西北地区,采用铸造或镶嵌法。战国以后,两种图像的界限开始模糊,一个重要的迹象是东南线刻画像开始吸收山野画像。例如,最早开始形成礼仪文明和山林世界的二元图像,见于河南陕县后川M2040墓出土的战国早期刻纹铜盆。盆内刻画了宫室、献祭等场景。外部虽未出现神山,但已出现狩猎等山野的场景。制器者利用器物的形态表现了画面的二元性,突出了内外的结构关系。同样的并列结构也见于江苏六合和仁战国早期墓出土的刻纹残铜匜上。此铜匜体内刻画了献祭的场面,而口部则刻画有双身神兽、平枝的树等自然场景。标准神山出现于战国早期到中期过渡阶段,标志着二元结构的成熟期,以琉璃阁铜奁与陕西后川铜匜为代表。其中在后川铜匜上可见两座阶梯性的神山加持着中间的献祭场面,以浓缩的方式显示礼仪文明和神秘自然的共存和对立。

▴

战国早期 刻纹铜盆 线图

河南陕县后川M2040墓

采自《陕县东周秦汉墓》

▴

刻纹铜盘 线图

灵寿城穆家庄西M8101∶4

采自滕铭予《东周时期刻纹铜器再检讨》

至于神山为何采用阶梯形式,巫鸿老师推测称此纹来源于西周和春秋铜器上的“山纹”。该纹饰原被称为“水波纹”或者“环带纹”等,但是李零教授依据铭文已证明这种纹饰表现的是山。山纹的使用从西周一直延续到东周晚期。周代的山纹两侧已有阶梯性突起,且强调轮廓型,内部中空,有神怪动物居于其间,虽尚未构成成形画像,但已与战国时期的纹样有较多相同之处。山的形状与怪物图像很可能是战国时期神山想象的视觉语言。

▴

西周 晋侯(臣+斤)壶

高68.8厘米 ,腹最宽35.2厘米

1992年曲沃县北赵村出土

▴

西周 梁其壶顶部

1940年陕西省扶风县任家村窖藏出土

▴

III式盘1:3内壁 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

采自王立仕《淮阴高庄战国墓》

回到二元图像的发展过程,巫鸿老师指出,二元图像的发展反映了战国时期人们对世界的新认知。在人类文明社会以外存在神秘的广大空间,被超乎人类的力量主宰,神人、动植物与矿藏存乎其中。但该领域又与天界或地下不同,是人间世的未知延伸,吸引着探险者与艺术家一探究竟。

二元图像展示出战国时人新的世界图景,而这一图景的社会背景则是接下来需要讨论的问题。画像铜器的制作与使用特点可为此提供参考。与商周合范铸造的厚重的主流铜器不同,东周的刻纹画像铜器由热加工锻造而成,轻薄脆弱,不适于在实际生活中使用。而刻纹亦细微难辨,是私人性的视觉表达。进一步考察此类铜器的类型与功用可知,这类铜器通常不作典型礼器,而是匜、盘、盆、鉴等水器以及少量的箅形器与奁。在墓葬中,它并不与其他随葬品一起成组出现,而是作为特殊意义的私人物品单独存放。由此可知,在广大区域中此类画像铜器的工艺技术和装饰图像都代表了一种具有特殊性格的东周视觉文化,作为一种奇特之物,被各地的社会精英收藏和欣赏。

▴

刻纹铜匜

淮阴高庄M1∶0138

▴

刻纹铜盆

江苏省淮阴高庄战国墓出土

在检验完神秘的山野图像及承载它的器物后,巫鸿老师进而将其与传世文献联系。《山海经》现存版本包括《山经》、《海外经》、《海内经》、《大荒经》,均被认为是长期累计的结果,成熟于战国时期。该书直到魏晋时代还有图画相伴,但现已不传。现代学者将《畏兽图》、《山海图》与新发现的“考古美术”的材料(包括战国铜器和漆器上面的神怪形象)进行联系。这些研究的重要价值在于证明二者具有一致的图像特征与时代背景,甚至有重合的内容。沿着这层思路继续推进,便可超越初级图像志的层次,进一步挖掘“考古美术”资料和《山海经》文本之间更深的联系。

▴

刻纹铜奁(樽)下层

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

以“山”为例,“山”在《山海经》中可指称特定的山的名称,也具备结构性的意义。《山海经》每则文本通常以某一特殊的山开头,由此展开的文本以无数单独的山构成空间网络。值得注意的是,《山海经》文本里面对山本身的形态并不做具体描述,山的意义仅为提供网络中地标,由山开始,逐项列出这个地点特殊的禽兽、神怪、树木等。刻纹铜器上面所表现的神秘自然界恰恰具备同样的结构特点:神山之间有距离,且每座山形象接近,但山腹里的神人或者怪兽,以及围绕山的神怪动物则形态不一。

同样与《山海经》文本类似,刻纹铜器上的神山没有主次之别,通过重复和并列的方式提供了移动中的多元中心,围绕它们形成了由神怪、禽兽、树木组成的构图单元。每个单元中含有形象特殊的正面神怪,以这些正面神怪为中心构成了刺激的图像组合。如高庄铜奁残片中上方神山左侧有一正面神人,与两边的一对虎豹、四周的小鸟共同构成以神人为中心的一组。围绕着神山形成不同怪兽为中心的单元,和《山海经》的结构相仿。

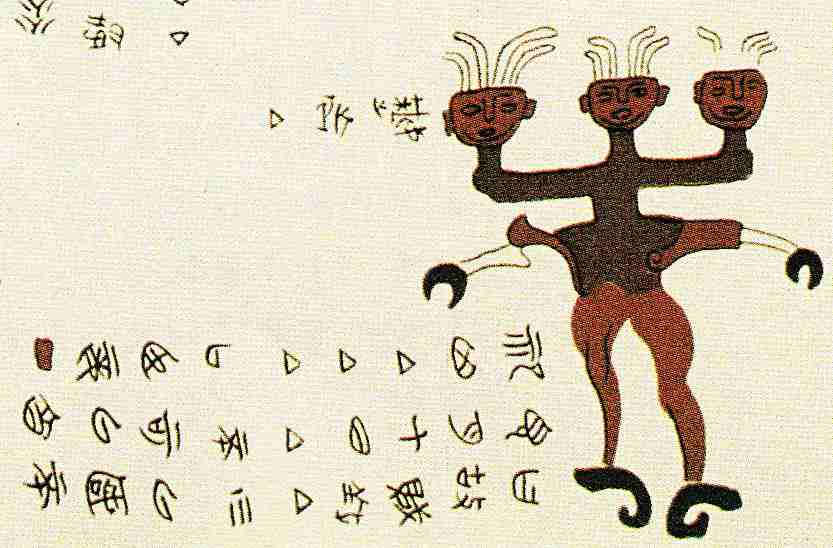

▴

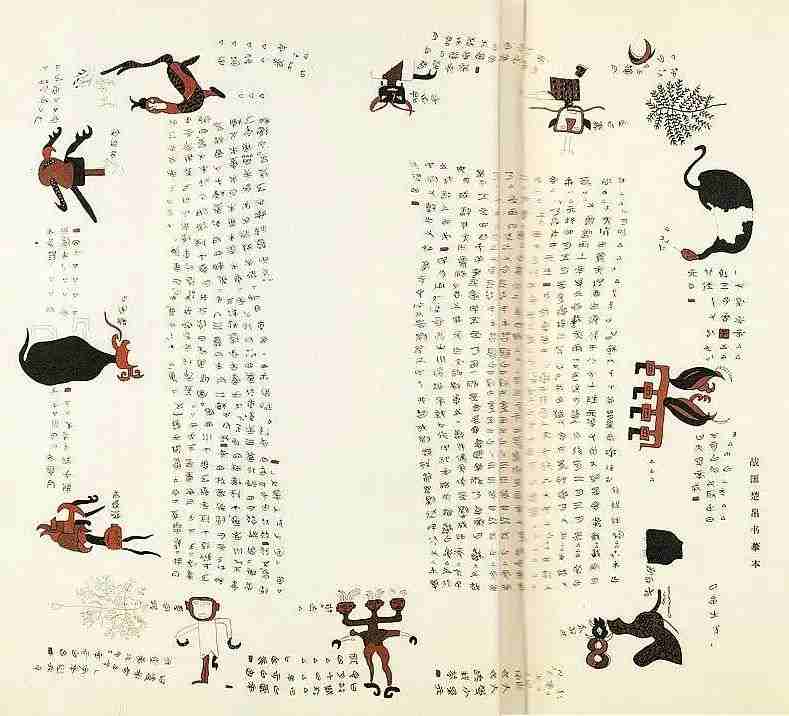

战国 楚帛书《十二月神图》局部

长沙东郊杜家坡子弹库出土

考虑到《山海经》中的每一经都是以空间概念写的文本,巫鸿教授进一步提出,文本结构本身具有空间性和图像性。如李零教授曾指出楚帛书上的三篇文字沿着边缘描绘了十二月神与象征四季的图像,按照不同方向被绘写在帛书四角,故需随空间转换相应阅读。与之类似,刻纹铜器上的形象也被组合进入四个同心圆区域中,需围绕器物旋转阅读。而在这转着圈的空间结构里,每个图像之间都有距离,与中心的距离则决定了它在神奇自然界的位置。这种与距离规划空间的逻辑也与《山海经》如出一辙。

▴

战国 楚帛书《十二月神图》复原图

长沙东郊杜家坡子弹库出土

▴

铜箅形器刻纹 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

最后,巫鸿老师借鉴中国古史学者吉德炜在分析史前艺术时提到的“mentality”的概念,以指称个人或群体的特殊观点和思维方式。在他看来,战国中期出现的神秘山野图像,不仅见证了新的图像类型或者艺术风格,并且透露出新的思维内涵和模式。《山海经》文本、遗失的《山海图》,以及现有的“考古美术”中的神山图像都可视为这种新思维模式的体现。它所指示的是中国人在当时不断增长的外界世界的兴趣。这种兴趣与礼乐为中心的传统思维既对立又相辅相成。二者的综合代表着更广的视野与思想维度。而当时的文学和艺术表现的神秘山野也并不孤立,对它的想象和思考总是暗含着人类的社会和文明的存在。神秘的山林和礼仪文明相辅相成、互为前提的辩证性关系,在琉璃阁铜奁上得到最概括的表现。若使用人类学家列维斯特劳斯在《生与熟》中的著名概念去思考二元性的世界图像,可认为它结合的两个概念化的领域,把自然和文化、神话世界和人类社会综合进一个新的更广阔的空间。

▴

刻纹铜奁(樽)刻纹局部

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

▴

刻纹铜盘 刻纹局部

长治分水岭M84∶7

在讲座尾声,巫鸿老师将视野重新拉回连接两个世界的马车。由于中国古人多使用二轮而非四轮马车,刻纹铜器上表现的四轮车是想象的图像。被描绘为龙形或舟形的车厢也证实了时空领域整体均为想象的空间。《穆天子传》《离骚》等文本,以及出土于楚地的《御龙人物图》均展示了想象的旅行场景。然而目前长江中游发现大量战国楚文化的图像均未出现山丘,这启示我们神山在当时仍具有地域性。高庄墓在战国时属于越地。而吴越被诸多学者视为刻纹铜器的起源地,也是神山图像最集中出现之地。刻有这种图像的铜器在其他地区的个别发现可能是商业和军事活动的结果。考虑到这一推测,再根据神山图像产生的时间与环境,便可以帮助考虑《山海经》和《山海图》的起源问题,而这又有待于艺术史、考古学、神话史、文学史学者进一步讨论。

▴

战国 帛画《御龙人物图》

长沙子弹库楚墓一号墓

1973年出土,藏于湖南省博物馆

讨论环节

唐晓峰(北京大学城市与环境学院 教授)

评议部分,唐晓峰老师首先就以《禹贡》与《山经》为例,补充对巫鸿老师关于文本与图像建立关联的看法。他指出,这两本书以文本的形式也同样展现了人间世与山野世界的对立(也有互动),与图像中的二元世界观一致。他进一步提出这两个世界的表达时间先后的问题,称这两本书所指的是一个地域,以谭其骧为代表的学者认为《山经》所指涉的可征地域范围更广,因此成书较晚;而以顾颉刚为代表的学者则认为《山经》文本反映了早期形式的世界想象,成书时间早于具有现实精神的《禹贡》;巫鸿老师的讲座或倾向于将《山经》当作礼仪文化产生后对另一世界的想象,在时间关系上似与前者的观点对应。

▴

铜箅形器(1:114-2) 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

随后,唐老师就讲座中的几个细节进行拓展。就山的功能信仰而言,山既属于大地,也可以通天。另外,铜器上诸如山纹图像的重复性展开方式或许暗示了古人对遥远空间的认知与表述特征。此外,讲座中提到四轮车也很有意思,它在古代中国是非实用的,但在特殊的环境出现,在山西出土的小型器具中也四轮的东西,这涉及某种情趣或想象的问题。轮车是地理空间中早期出现的重要革命性发明,涉及由交通效率提升造成的空间压缩,另外,因配合轮车而出现了人工道路,于是形成了地理位置固化问题。

▴

山纹 拓片

采自李零《山纹考》

张瀚墨(中国人民大学国学院 教授)

张瀚墨老师先就讲座内容进行概括与点评。他指出巫鸿老师宏观的图像研究方法建立在扎实的个案研究基础上。这一讲展现了中国早期图像中自然世界与礼仪世界的二元对比、沟通与统一,揭示了时人对超越礼仪世界的自然世界的探索与想象,以及这一现象所表达的东周中后期、尤其是战国时代人们的思维方式和思想状态。

他接着就讲座内容提出两个问题:

第一,从生产技术的角度来讲,讲座中提到的江苏、河南出土的器物应该是战国时期越地出产器物、因而反映的更多是战国越地区域文化的特征。但在这一时期,越地虽然与处于周文化中心的中原地带存在交流互动,但总体上仍处于边缘文化地带,人们对自然和礼仪世界的摹状或许反映的更多的是仍处于边缘的越文化的自我认同或是从越文化的角度对中心文化的学习与模仿。

▴

残刻纹铜匜

▴

残刻纹铜匜 线图

六合和仁东周墓出土

选自吴山菁《江苏六合县和仁东周墓》

第二个问题是关于神山图像的确认问题。图像中被确认为神山的阶梯状高台,首先根据树与鸟兽被指称为“山丘”,继而又根据其与怪物与神人的关系被称作“神山”,从图像志角度可溯及西周时期青铜器上的山纹装饰图案。构成本讲的“神山世界”的山、树、鸟兽、神怪四要素中,独有山的符号属于装饰性纹样,而别的要素则呈现出写实性特征,这两种图像并置是处于何种原因呢?

▴

刻纹铜匜(1:0138)刻纹 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

贾妍(北京大学艺术学院 助理教授)

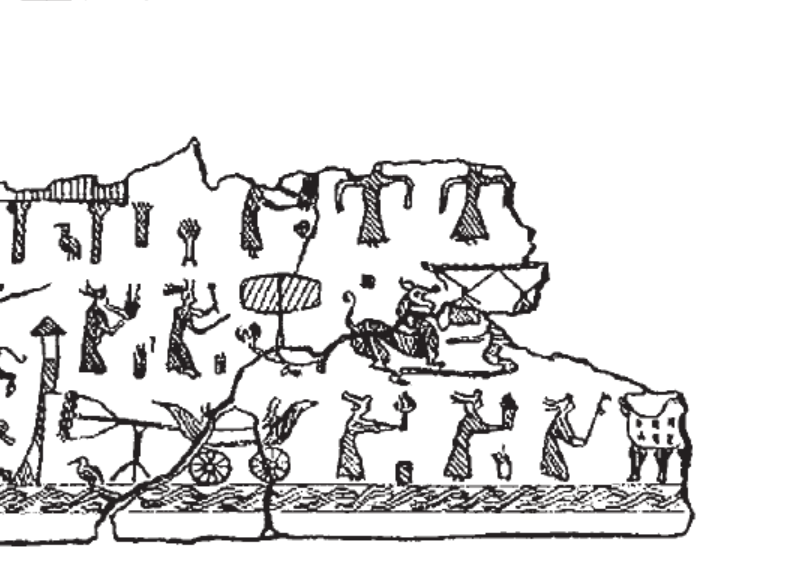

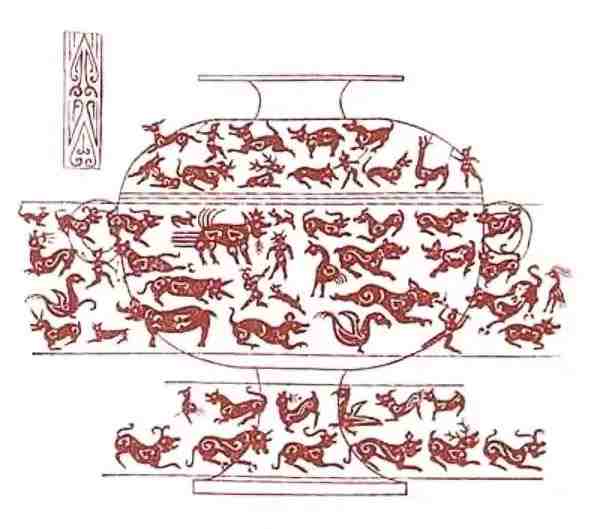

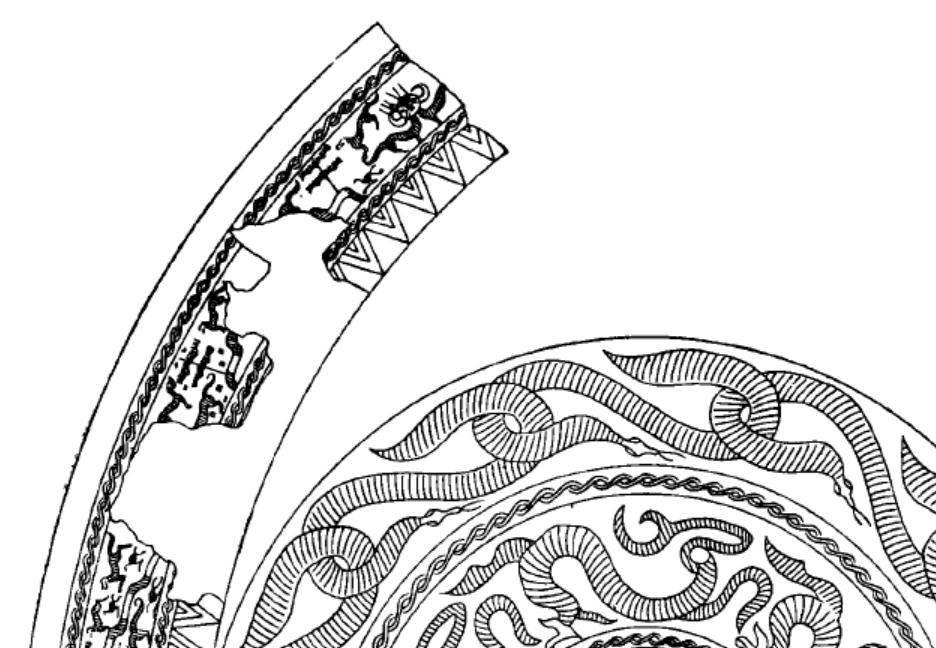

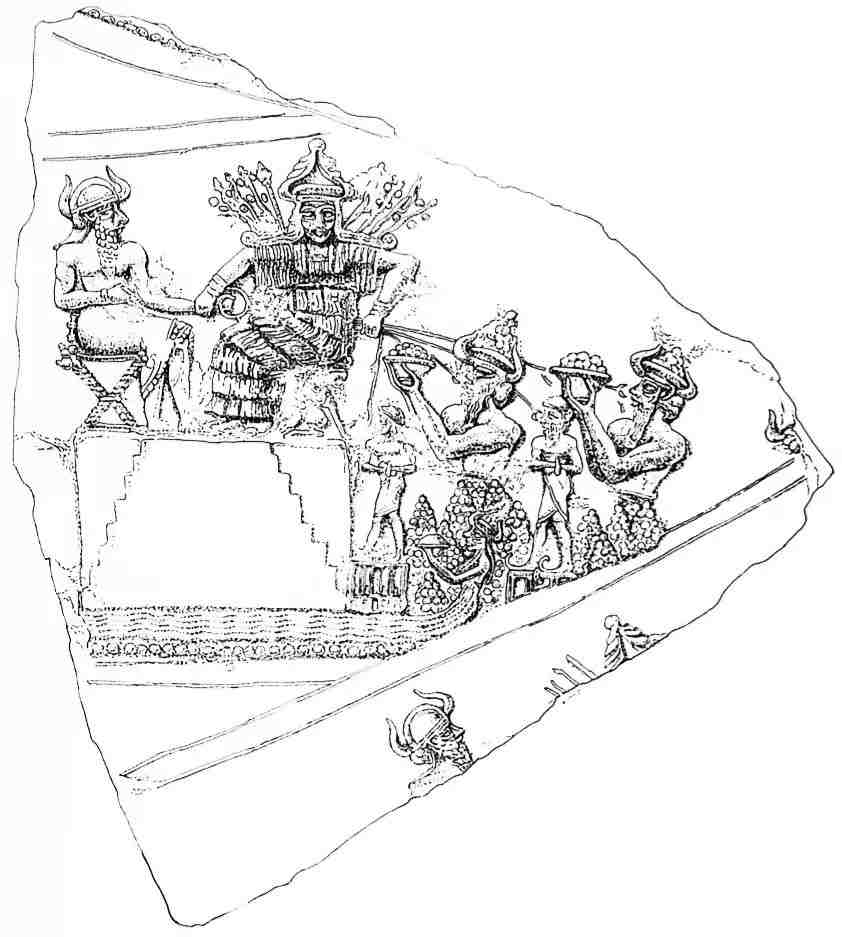

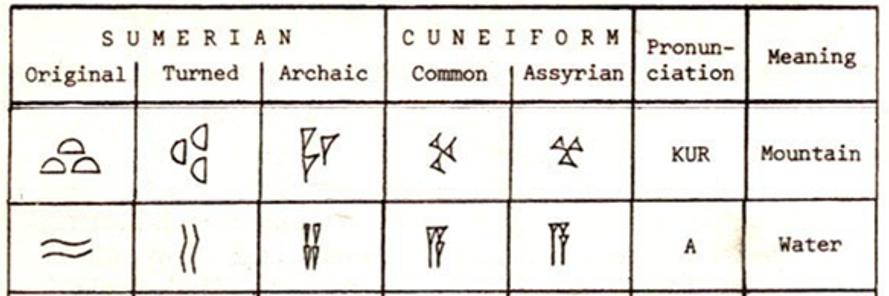

贾妍老师将巫鸿老师讲座中系统梳理的中国战国时代青铜器上所见的以“山纹”所提示图像空间与宇宙空间——“神山的世界”,与古代美索不达米亚早期艺术中的结构性山水纹样进行了横向对比。她指出,在古代美索不达米亚,用以标示宇宙界域的“山”与“水”的图像很早就有出现。文明初现的乌鲁克时代晚期(公元前3300-3100年)著名的“乌鲁克瓶”以纵向排布的五条图像带展示了苏美尔人观念中的“缩微宇宙”,居于这个宇宙结构最底层的是波浪状的“水纹”(苏美尔语“水”,A的图示符号),象征孕育万物的“地下甜水”阿普苏(苏美尔语ABZU)。

▴

乌鲁克瓶

出土于伊拉克南部乌鲁克遗址

公元前3300-3100年

雪花石膏,高约1米

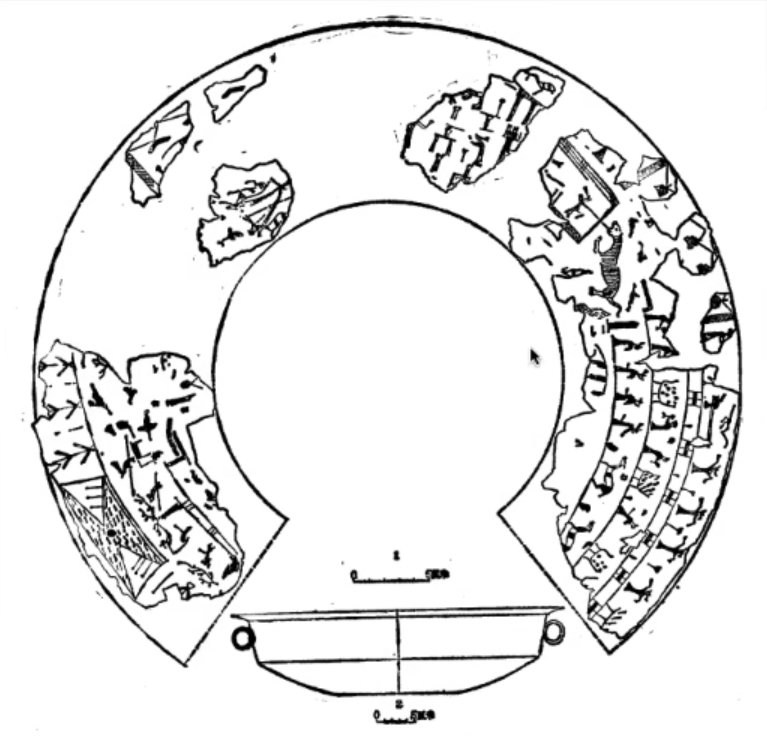

到了公元前三千纪后半段的阿卡德时代,鱼鳞状的“山纹”(苏美尔语“山”,KUR的图示符号)与波浪状的“水纹”常以组合图示的方式,呈现在图像空间的最底层;“山”“水”两种自然现象被抽象出来,用作宇宙界域根基的图像表征,是世间万物生存繁衍的源头,也是人类社会存在运行的基础。阿卡德时期的一件石范碎片以凹雕图像刻画了阿卡德王那拉姆辛(Naram-Sin,约前2220-前2184年在位)与伊施塔女神并坐于以阶梯状高台呈现的“塔庙”之上,塔庙之下是“山纹”与“水纹”组合构成的“世界根基”;塔庙一侧,“山水”浮现于地表之上,具像为人物化的“山神”与“水神”(分别以“山纹”“水纹”为袍裙装饰以提示身份),他们与居于山水之间诸城的人民一道,共同向上供养端坐于庙堂之上的“王”与“神”。在这幅图景中,“山”“水”“人”“神”“王”在阿卡德“世界结构”中各自的位置和功能得到了细致而形象的图像表现,体现了早期美索不达米亚人的宇宙观。

▴

阿卡德时期石范碎片

▴

阿卡德时期石范碎片 线绘图

综上,贾妍老师观察到,在早期苏美尔和阿卡德艺术中,“山水”符号组合作为“世界根基”,似乎总是以图像语言标示出一种纵向排布的宇宙地理格局。美索不达米亚地区的代表性建筑,筑高台以修庙的“塔庙”(阿卡德语ziqqurrat,其动词词根zaqāru即为“居高而建“之意),亦呈现出一种纵向向上与神勾连的空间模式与的思维模式;而在巫鸿老师展示的战国图像中,以山纹所提示的“神山世界”与人类世界似乎呈现出横向平行而非纵向层叠的空间格局,贾妍老师就此观察向巫鸿老师进一步求教,这种图像空间格局的不同是否在某种程度上影射出中国与美索不达米亚早期文明在宇宙空间观念上的区别。

▴

苏美尔语中的“山”“水”符号及其演变

▴

“山水”组合与缩微世界

阿卡德石范脱模浮雕图像中

“山神”“水神”与其间诸城人民细部

巫鸿(芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员)

巫鸿老师就以上观点进行回应。他指出,唐晓峰老师发言中提到的《山海经》与《禹贡》,为其研究提供支持性材料,并引出新问题:东周时期思想模式的二元对话,正逐渐从线性关系转换为平行关系。例如《禹贡》中出现人们将自然之物转换为人类文明载体的内容,如将自然中的鸟羽、美食等作为贡品,变成人类政治关系交换的东西,这体现了自然与文明的交流互通。关于礼仪文化与山野想象的关系,他指出以内化的知识形式存在的古老礼仪文化,经由东周被重塑进而书写,代表了新的知识生产过程,与人们对神山及自然的认知是同源关系。最后,战国也有写实的两轮车,只是其所在器物采用铸造而非线刻的制作方式,因此四轮车可能具有想象的意义。

巫鸿老师认为,张瀚墨老师点出了如何看待装饰性图像及遥远地区的认知与表现的关系。他回应称,抽象的图像体现了人们认知思维的模式。而至于边缘与主体文化的关系问题,他认为需要进一步考证边缘文化主体如何界定自己的身份;同时,也应注意到越地文化在战国时期虽已作为神奇之物进入主流文化,但并未取代中原传统文化,因此传统礼仪中心的认知也是需要考虑的问题。在这个层面上,意义将根据受众与使用者的身份产生流动性。就装饰性与写实性问题,他指出,“丘”在古代语意模糊,既可指山,也可指废墟。古人对山的理解也意涵丰富。早期神山纹样虽有重复性、规律性的装饰特征,同时也在山的认知传统中有一定延续性。战国以来,这种图像的重复性特征依旧存在,但并非是完全抽象的装饰因素了,而是表达了神山的意涵,这与中国古人对神山的视觉表达习惯有关:中国古人画山,都先画非自然之山,因此不加写实,而用转以别的视觉因素表现,装饰因素便是其中一种。

最后,巫鸿老师就贾妍的发言进行回应。他指出,在两种文化中,自然与人类世界都属于结构性的因素,都不是孤立的。两种山水纹样都体现了人们的宇宙观及处理世界图像的方式。他进一步结合唐晓峰老师的观点称,先秦文本中已出现纵向通天的神山。这一纵向性的神山图像在汉代大量出现,而其中具体表现与意义,他将于下一讲揭晓谜底。

责任编辑:汪珂欣

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。