纪要|【年度荣誉讲座】巫鸿:世外风景——仙山的诱惑

2021年10月21日晚,由北京大学人文社会科学研究院举办的2021年度荣誉讲座“世外风景——仙山的诱惑”在线上举行。本次讲座由芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员巫鸿主讲,北京大学人文讲席教授、文研院学术委员李零,北京大学艺术学院教授郑岩,山东大学历史文化学院教授李清泉评议。本讲为“考古美术中的山水:一个艺术传统的形成”系列讲座的第二讲。

世外风景

仙山的诱惑

主讲人 / 巫鸿

讲座伊始,巫鸿老师回顾了上一讲的所提到的神山形象的发展历程。与图像相比,神山相关的文字与礼仪出现的时间更早。中国早在上古时期就发展出山水崇拜传统。就考古发现而言,大汶口文化中用于祭祀的陶瓮刻符即是一例。战国时期开始出现完整的神山图像,并具备两个特点:其一是图像的重复性,此时尚未出现位于中心的偶像性山岳;其二,图像中的人类驾驭着想象的马车,图中未显示确定地点。

▴

陶瓮刻符

大汶口文化

▴

甲骨文“岳”

(林1.18.16合17624賓組)

▴

刻纹铜匜(1:0138)刻纹 线图

江苏省淮阴高庄战国墓出土

▴

刻纹铜奁(樽)刻纹局部

河南新乡辉县琉璃阁M1∶51

在战国出现的众多神山之中,昆仑之丘后来成为著名的仙山。“仙山”的概念在战国时期逐渐明确化,并于汉代进一步普及,“仙”与“山”的概念也随之固定。《释名》载:“仙,迁也。迁入山也,故其制字人旁作山也。”《说文解字》载:“仚,人在山上貌。从人山。”尽管这两本书都于东汉成书,但“仙”与“山”的联系在汉初已非常明显。本次讲座即围绕“仙山”的三组考古美术资料进行。

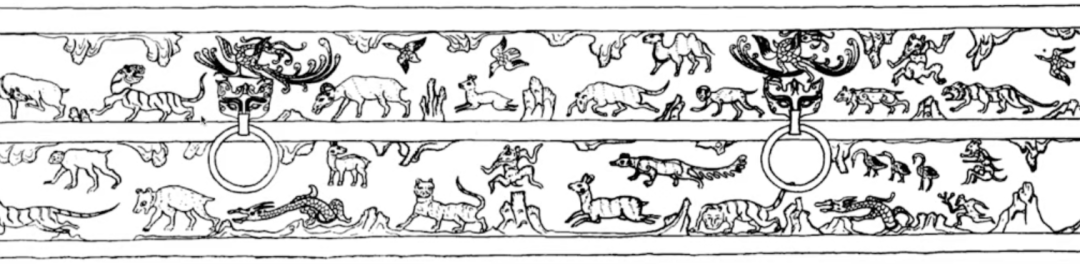

一

本讲第一节重点介绍“神山”到“仙山”过渡和发展的图像。战国中期的琉璃阁铜奁上绘有以神山为中心的神怪。类似铜奁在西汉进一步普及。例如,山西省右玉县发现的西汉河平三年(公元前26年)的铜温酒樽外壁上展现了重复性山纹,其间布有禽兽图像,既包含写实的虎豹、骆驼,也含有想象的龙、九尾狐与凤凰,在器型与图像两方面均延续了琉璃阁图像的神圣传统。与之类似,华盛顿弗利尔美术馆藏的西汉铜樽上,神灵与动物以山峰连接,山腹中也有动物,与战国时期的神山图像接近。西汉器物上的山并不孤立,而是形成连绵不断的山野景观。

▴

西汉河平三年(公元前26年)胡傅温酒樽

山西省右玉县出土

山西省博物馆藏

▴

胡傅温酒樽

局部及线图

战国的神山图像对汉代艺术的影响也反映在人们对昆仑山的想象之中。在众多神山之中,昆仑山这座西方神山逐渐主宰了汉代人对仙界的想象,被认为是位于大地中心连接天地的天界象征。昆仑从众山之中独立化与偶像化的过程,就是其视觉形象创造的过程。

接下来,巫鸿老师结合文献论证战国及西汉时人们对昆仑山的认知。《山海经》八处说到“昆仑之丘”或“昆仑之墟”,但仅言及其中的神灵异兽,未描述昆仑本身。《天问》是该时期唯一描述昆仑结构的文献,其言曰:“昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?”屈原提出昆仑之丘位于何处的问题,并将其想象为分层的结构。将山分层的做法在汉代开始流行,只是从“九层说”转化为“三层说”。如《尔雅》释“丘”有三层:“一成为顿丘,再成为陶丘,……三成为昆仑丘。”《释名》则进一步解释称昆仑三层直上直下,“无上下大小之杀也”。巫鸿老师认为这种想象与战国时期呈三层结构阶梯状的神山图像有关,甚至可以上溯西周至春秋时期的“山纹”。例如,德国爱图加特国立民间美术博物馆所藏的战国中晚期的陶罐上就绘有以三神山为中心的百神所在之处,这种神山样式影响力汉代的昆仑形象。

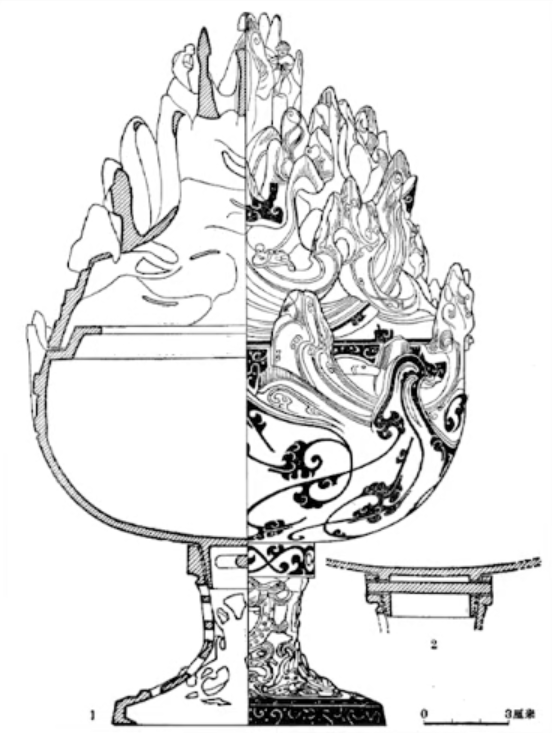

▴

东汉 陶摇钱树座

成都百花潭汉墓出土

采自张倩影、王煜《成都博物馆藏东汉陶仙山插座初探》

《天问》提出的一系列问题,反映出东周晚期的人对昆仑山细节不详。与之相比,西汉时期的《淮南子》的叙述则更为丰富:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。” 此描述将昆仑的三层结构与求仙过程结合起来,标志着昆仑已从神山转化为仙山。四川地区东汉时期的陶塑贴切地将这段话转译为视觉形象。这些陶塑通常发现于重庆忠县、将军村及成都百花潭等天师道的流行地。出土于该地区的陶塑均呈分层结构,以山麓、平台、浮云界定各层高低,并表现出旅人在求仙过程中的位置。其中,成都百花潭的陶塑最为完整,对求仙历程的表现也最精彩。它将求仙表现为结合时空维度的作品。此陶塑上下垂直,与文献中“无上下大小之杀”一致。通体分三层,每一层都有山洞(这些山洞后来在道教中象征“洞天”),以表现求仙的不同阶段。底层已超越浮云,进入不死之境;第二层达到悬圃,能呼风唤雨;第三层则接近天庭;顶层为西王母所在地,此处西王母虽不着冠,却可凭身旁的玉兔推测其身份。该陶塑结合了分层结构、求仙旅程及西王母天庭三个方面,是东汉晚期仙山形象的范例,综合了仙山图像两三个世纪的发展成果。它的发展过程基本延续了两个线索:其一,西王母与昆仑山最终结合,成为这个仙境里的主神。其二,昆仑从无数神山中脱颖而出、成为人们心目中最重要的“偶像型”仙山。

▴

东汉 陶摇钱树座

金堂李家梁子汉墓M23出土

采自张倩影、王煜《成都博物馆藏东汉陶仙山插座初探》

巫鸿老师首先沿着第一条线索,检阅西王母与昆仑山结合的美术考古证据。从战国至西汉,二者均出现于文献中,但并不存在固定联系。如战国时期的《庄子》《荀子》只提到西王母,《离骚》只提到昆仑山,而《山海经》虽言及二者,却并未清晰表述他们的关系。同理,在西汉文献《淮南子》《大人赋》《甘泉赋》及《易林》中,也均未发现二者的关联。

▴

西汉 朱地彩绘棺

1972年长沙马王堆一号汉墓出土

长230厘米,宽92厘米,通高89厘米

采自《马王堆汉墓漆器整理与研究》

这种各自独立的情况也反映在当时的考古美术资料里。例如,西汉早期棺画中多次出现三尖之山,被学者认为是昆仑山。它与战国的神山传统接近,只是以焦点形象出现。在此山周围并未发现西王母图像。同时,西王母图像也以具体形象出现在重复性神山传统而非偶像型仙山之中。例如,旧金山亚洲艺术博物馆收藏的鎏金铜樽的外壁以浮雕形式展现了重复性群山,却将西王母置于视觉中心。她头戴特殊的冠饰(胜),两旁有捣不死之药的玉兔及青鸟、九尾狐等神兽,且处于在铜樽正中间。由图像志、神怪关系及构图位置三方面可确定其偶像性质。由两方面的材料可知,西汉中期,昆仑山与西王母尚处于分裂状态。

▴

西汉 鎏金铜樽

旧金山亚洲艺术博物馆藏

▴

西汉鎏金铜樽

线图

▴

头戴玉胜的西王母、捣药的玉兔

西汉鎏金铜樽局部

二

此后,汉代人对表现仙境进行一系列尝试,在此过程中逐渐积累了描绘仙山的视觉语言,这正是第二节的叙事重点。西汉文献记载,求仙的最早目的地是蓬莱三山。《史记·封禅书》记载了战国时齐威王、齐宣王、燕昭王寻蓬莱三山之事。神山虽距离不远,却难以接近,只见“其物禽兽尽白,而黄金银为宫阙”,人们未及神山便被风吹走。这段记载反映了人们在想象仙山时“可望不可即”的内在矛盾。据此可知,西汉时期的“仙山”具备以下特征:其一,仙山仍然在人类可及之处,但其中的器物、宫殿与别处不同;其二,通往仙山之路困难重重。作为想象性的表现对象,仙山还具备三种视觉因素:其一是特殊的形象,尤其是仙人和不死药;其二是特殊的物质和色彩,包括金银打造的宫阙和纯白的禽兽物件;其三是虚幻不定的形态,远看如云霓、近观则化为水中倒影。

▴

西汉 鎏金竹节铜熏炉

高58厘米 底径13.3厘米

陕西历史博物馆藏

汉武帝时期开始,这三种因素开始在西汉艺术中频繁出现,并形成仙山共同使用的视觉语言。其重要图像依据便是博山炉。博山炉并不拘泥于表现某座特定的山,因为汉代求仙文学里本就将“昆仑”“蓬莱”等山名作为仙山代号混合使用,如武帝宫廷诗歌《郊祀歌》与曹操的《气出唱》等。而“博山炉”之名,则出自西汉以后的《西京杂记》。在汉代,该器物只写作“薰炉”。西汉末年的刘向将其与太华山联系,东汉李尤则称其为蓬莱。可见此类器物的名称是流动的,且彼此设计细节不同,亦不遵循特定的图像特点。《西京杂记》载九层博山香炉上“镂为奇禽怪兽,穷诸灵异、皆自然运动”,贴切地形容了河北满城中山王刘胜墓出土的错金银博山炉。此炉高达26厘米,由炉座、炉身及炉盖三部分构成。其中炉座为三条镂空的雕龙,它们翻浪而出,用头支起炉身;炉身上绘有金银线条,表现海涛或云气;炉盖则层层堆叠,上有神兽与仙人,呈现和谐的自然境界。此器物与司马迁笔下的神山形象具有三个共同点,即由金银打造,具备特殊色彩;虚幻不定,呈现流转变异形态;以及山上居住鸟兽与仙人。这种变换虚幻的视觉反映并不代表固定的仙山形象,而是追求虚幻变异的表现效果。李白的《杨叛儿》中“博山炉中沉香火,双烟一气凌紫霞”,生动刻画了结合神山、海洋、神物与云气的烟雾缭绕的动态景观。

▴

西汉 刘胜墓出土错金博山炉

高26厘米 腹径15.5厘米

河北博物院藏

河北满城中山王妃窦绾墓出土的青铜炉可与之媲美。此炉强调雕塑性,将基座设计成骑在蛟龙上的半裸巨人。他用单手托起山体。炉上有鎏金炉盖,分为两层,下层围绕着龙凤等神奇动物,上层则是流云环绕的山峦,云中点缀着人兽形象。此炉下方装有铜盘。北宋军事学家吕大临在《考古图》中推测此盘象征“海之四环”,巫鸿老师也认同此观点。蛟龙与巨人从海中升起,托举神山,与司马迁所谓可升降的神山形象相合。由此可见,武帝时期宫廷中的视觉与文学形象是融为一体的。

▴

西汉 青铜炉

满城中山王妃窦绾墓出土

河北博物院藏

此外,仙山皆与云气相合,也是西汉美术的重要特点。云气在西汉时成为视觉艺术中的普遍主题。先秦只用“气”指称人身体中的活力,而汉代人将此概念具象化。“气”成为有形的视觉形象,甚至出现“望气”的职业。仙山之“气”成为造访仙山的前提。汉武帝就曾派遣方士去海上寻找仙山,因未找到气而寻觅无果。一旦“气”的概念成为艺术表现的对象,仙山与气便形成无穷尽的结合形式。例如,马王堆墓中黑棺上的气呈立体状,红棺上的两鹿和昆仑仿佛被气围绕,这符合文献中的西汉人对气的信仰。

▴

西汉 黑地彩绘棺

马王堆一号汉墓出土

长256厘米,宽118厘米,通高114厘米

西汉的器物与墓室壁画中,云气充满了神秘的空间,环绕着神奇的动物,浮现于崇山峻岭之间,或转化为起伏的山岭。比如西安交通大学西汉墓壁画中的山岳化为云气,又如河北三盘山西汉中山王墓出土的管状车饰上,以流动线条描绘的128个人物和动物形象,均在蜿蜒起伏的山峦背景前展开。此山峦盘旋上升,打破了几何边界,波浪形的山脊和跃动的山峰造成了强烈的动感。从更高的层次上看,以上例证都反映出汉代人创造仙山形象时的广义悖论:一方面,他们相信仙山存在于不远的可及之处;另一个方面,仙山又须与尘世之山判然有别。仙山不受常规时空约束,因而能带给人们永生的期望。因此,其形象便不能以尘世中的山岳为模型。

▴

错金银铜车伞铤

河北三盘山西汉中山王墓出土

河北博物院藏

那么,仙山形象应来源于何处呢?

巫鸿老师指出,仙山语汇共有三处语汇来源,其一便是装饰艺术。神山与仙山图像有很多共同点,除了形式上都具备类似的山峦、动物形象等,在逻辑上也均不依靠现实的山创造形象,而是将既有的视觉因素经过提取再造,用来表现新的概念。从战国到汉代,装饰艺术的流动性越来越强。学者包华石(Martin Powers)指出,富有动感的盘旋纹样在汉代引出了云纹的发展,并被赋予了具体含义,这与云气的概念一致。战国时期出现的动感纹样,在汉代被赋予更强的文学性含义,表达云、气、动物等意义。

▴

西汉 黑地彩绘棺 局部

马王堆一号汉墓出土

长256厘米,宽118厘米,通高114厘米

仙山语汇的第二个来源是汉字结构“三”的古老词汇。学者罗丽(George Rowley)提出“思维性”(ideational)图像的概念,用以指称压缩到最本质层次、表示某种观念的心理图像。而“三”正是仙山的基本构成要素,如马王堆一号墓及山东金雀山出土帛画上的昆仑山均呈现三峰之状,类似形象也多见于山东沂南画像石墓中。

▴

西汉 山东金雀山帛画

临沂金雀山九号墓出土

纵200厘米,横42厘米

仙山语汇的第三个来源是其他具有类似意涵的象征物,例如意为长生不老的灵芝。俄国探险家克兹洛夫(P.K.Kolov)在内蒙古发现的汉代织物上绘有山、神树以及巨大的三杈灵芝,二者呈交换式并列状,它们的平行分布隐含着彼此的象征意义。此外,公元一世纪早期的四川新津崖墓石函六博图上的仙人身后绘有灵芝,而其身下亦有形如灵芝的山石。巫鸿老师据此推测,神山借用了灵芝的外貌而产生变形。

▴

昆仑山图像

(上)四川新津县宝子山1号崖墓石棺左侧

(下)四川彭山县梅花村469号崖墓石棺右侧

▴

汉代织物与灵芝图形

科兹洛夫(P.K.Kozlov)在内蒙古诺音乌拉发现

此外,西王母的图像出现于汉代时,也同样与灵芝有关。陕西定边县郝滩壁画墓《拜谒西王母乐舞图》上绘有头戴玉胜,两旁加持仙女的西王母,她的宝座巨蘑,很可能就是灵芝。此巨蘑两旁又各升一较矮的蘑菇,左侧绘有高擎华盖的蓝羽仙兽,右侧绘有手捧不死药的蓝羽仙兽。画面上还绘有九尾狐与蟾,皆与西王母相关。此外,朝鲜乐浪出土的公元69年的夹纻漆盘上,西王母及仕女坐于巨大的灵芝之上。该组合形象在二世纪的汉画像砖上逐渐概念化,呈现“形如偃盆,下狭上广”之状,屡见于中原地带的画像石上。

▴

拜谒西王母乐舞图

陕西定边县郝滩壁画墓

三

在本讲第三节,巫鸿老师将主题转向“写实山水图像的萌生”。根据目前掌握的考古美术资料,中国艺术中对自然的表现,并非始于对所熟悉的现实世界的表现,而是始于人们对未知领域的兴趣和想象。当仙山图像发展百年之后,人们才逐渐开始描绘现实中被“驯服”的自然景观,由此产生了写实山水图像。基于这种发展顺序,人们在描绘现实风景时,一方面从既有的神山及仙山图像中吸取形式因素,另一方面又力图将这些幻想性与象征性的因素转化为描写性的图像测绘。

巫鸿老师接着以四组图像为例,说明各地被“驯服”的自然界图像与仙山的普遍联系。

第一组图像来自新莽至东汉初期的西北地区。在今陕北北部靖边和定边墓群中出现了现实自然与奇幻仙境构成的“二元”景观。在前文提及的《拜谒西王母乐舞图》旁还有一尺度可观的画作,上绘河水、黑鹤、山树及现实中的人与牲畜,意在表现墓主人所熟悉的现实世界。同时,这些图案借用了大量程式化的仙山图像模式,只是取消了原有的神怪因素,进行世俗化处理。与之类似,靖边县杨桥畔渠树壕汉墓壁画也展现了自然景观与神怪世界并行的“二元”格局。

▴

陕西靖边县杨桥畔渠树壕汉墓壁画

新莽-东汉早期

第二组图像出现于东汉初年的中原地区,尤以山西省平陆县枣园单室墓中的一世纪写实风景画为最。此墓顶部绘有日月、四神、流云等宇宙图像,四壁则绘有山峦、飞鸟、耕田和房屋等现实景观。

▴

山西平陆枣园汉墓北壁西段

(摹本)

▴

山西平陆枣园汉墓北壁东部

(摹本)

第三组图像来自东汉晚期的四川地区。此地区关于现实风景的表现最丰富也最敏感。以山峦为背景的耕种、牧放、田猎、战争场面已于此地普遍出现。例如,彭县三界乡出土的射鸟与采莲画像砖皆表现了真实的自然环境。而成都扬子山汉墓画像砖则更具三维空间特征,将弋射、耕种与收获的场面统一安排于内部空间之中。尤其是弋射画像砖,描绘了射手射雁而鸭雁惊起飞去的诗意场景,彰显了艺术家对熟悉的山水的审美追求。此外,邛崃花牌坊盐井画像砖与郫县盐井画像砖均绘有盐井与山水,但前者主要表现制盐的人类活动,后者则以山水为主要表现对象。二者对比,反映出当地审美重心正向山水方面移动。

▴

东汉 邛崃花牌坊盐井画像砖

▴

东汉 郫县盐井画像砖

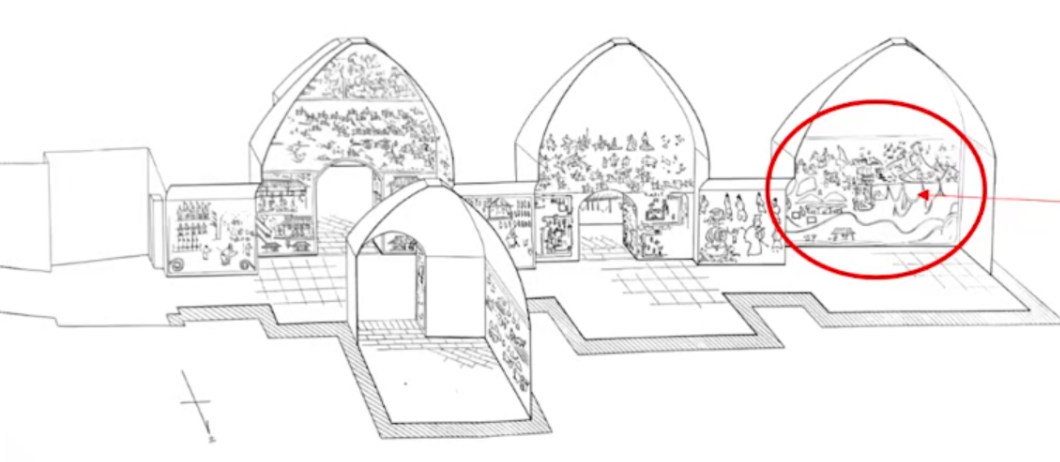

第四组图像来自东汉末期内蒙古自治区和林格尔墓。此墓壁画上描绘了墓主人生前为官的历程,并在最后一壁上绘有庄园。这是汉代最大的庄园图像,描绘了群山以及牛耕狩猎的场景,还有马厩、猪圈、水渠、田地及农人,表现了人们熟悉的财产性景观。此庄园图像与宫殿城阙相对,墓顶则绘有象征羽兽的四神。根据其相对位置可知,该规模宏大的庄园图表达了死者对其财产的执著。

▴

墓室构造图

东汉末期 内蒙古自治区和林格尔墓

▴

庄园图线图(上图圆圈处)

内蒙古自治区和林格尔墓

采自《和林格尔汉墓壁画》

讨论环节

李零(北京大学人文讲席 教授、文研院学术委员)

讲评阶段,李零老师首先围绕“仙人”发表评议。他指出,本讲座屡次提到“仙人”,除了“人+山”的写法,还有“僊”的写法,前者与入山求仙有关,后者则强调变幻飞升。仙人不是神或鬼,而是经由修炼可成为的超人。具体看来,仙人又分为天仙与地仙。

接着,李零老师结合文献推断“博山炉”名称的由来。他提到《山海经》以陆为山,环山为海,其中山海相依处只有燕齐、吴越,实际上在横轴上还有众多名山,薄山就是其中之一。《史记·封禅书》将秦时名山分为东西而系,其中西系之中的薄山,旧作河南灵宝首阳山,而李零老师认为此山当指周至首阳山(高2719.8米) ,位于秦咸阳和汉长安以南秦岭中段之南山,即《诗》《书》提到的终南山(亦作中南山)。

接着,他结合《西京杂记》《玉台新咏》《铜博山香炉赋》《和刘雍州绘博山香炉》及《博山香炉赋》等文献推测博山炉即薄山炉。而对于博山炉究竟是表示山还是表示云的看法,李零老师认为不必将二者对立。博山炉上有洞,呈如云出岫之状,而古人求仙正是追求虚无缥缈的境界。

▴

西汉 鎏金竹节铜熏炉

高58厘米 底径13.3厘米

陕西历史博物馆藏

李清泉(山东大学历史文化学院 教授)

李清泉老师首先指出巫鸿老师独具问题意识,历来关于山水的讨论通常溯源至六朝独立出现的山水画,而本次讲座的跨度则上起东周,下接六朝,充分显示出“于不疑处有疑”“疑人所不疑”的意识,以及善于从美术史的断层处寻找问题的独特视角与学术气魄。接着,他指出本次讲座具备四点特色。其一,巫鸿老师所使用的材料时间跨度大、地域范围广,形式多样,打破了物质媒介载体的界限,拓展了材料的范围,使其能广泛吸取各种山水图像,这是基于他对考古材料的广泛了解。其二,在对仙山图像的研究方面,他不满足图像志层面的研究,也不采取考古类型学的方法,而是试图寻找图像相关的语境,并借助此语境及仙山的形式归纳汉代仙山的三大类别,以及其中所包含的若干个类型。他所关怀的,实际是隐藏在这些图像类型背后的有关于汉代仙山观念的几种类型。其三,在文献使用方面,他虽不排除一对一的考证,但主要将文献作为背景材料,注意其时代关系,为图像材料提供时间框架,在本讲中呈现出汉代思想观念变迁的三个历史阶段。其四,在研究思路上,他采用以思想为关怀,以观念为驱动的美术史研究,提示了内涵丰富的研究领域。

在发言末尾,李清泉老师提出疑问:在仙山视觉表现中存在既要描绘山又要脱离山的悖论,但若与讲座最后所提到的,人们对自然的表现不始于写实而始于想象,这是否味着“写实”的趣味是从“超现实”的艺术表现中逐步衍生出来的?这两种不同的趣味,有没有可能是由古人的不同表现目标和动机决定的?

▴

表现西王母与仙山的图像

公元69年 夹纻漆盘

朝鲜乐浪出土

▴

表现山的图像

陕西定边县郝滩壁画墓

郑岩(北京大学艺术学院 教授)

郑岩老师指出,过去虽有学者研究过山水画题目,但不断更新的材料促使我们回头检讨过去已讨论过的问题,巫鸿老师的研究亦在此背景下展开。巫鸿老师提出了通识性质的“考古美术”的概念,利用考古材料拓展美术史研究空间,能进行长时段的关怀,也能整合不同领域对中国美术史的讨论。

接着,他根据讲座内容提出两个问题:其一,本讲大致可分为三部分,分别介绍了神山到仙山的发展过程、仙山的类型与表现形式以及仙山趋向自然主义的表现阶段。而这种发展线索,是否采用了多线模式?例如仙山图像出现后,神山图像仍然存在;而表现自然的庄园图像出现后,仙山也依然流行。其二,本讲虽以“山水”为主题,但主要论述重点在“山”上,那么“水”图像是何时进入山水画表现范畴之中的?

▴

昆仑山和西王母

东汉后期画像石 山东嘉祥出土

巫鸿(芝加哥大学艺术史系教授、文研院学术委员)

针对以上三位老师的评议,巫鸿老师一一进行回应。首先,关于博山炉表示的山与云的问题,他与李零老师意见一致。西汉时期,山与云往往不能生硬地区分。“气”不是物质性的实体,而可以渗透在一切物质之中。因为线条并不仅仅表现形体,而且可以承载“气”的概念,表现人的内在生命。其次,李零老师的评议强调了仙人的重要性。《仙书》中将“仙”分为不同等级,如天仙、地仙,尸解仙等,美术史研究可进一步检查这些概念。最后,李零老师从文献与地理的角度,将“博山炉”与首阳山、终南山联系起来;而巫鸿老师则注重博山炉相关的考古美术材料。二人利用不同材料,从不同维度谈论同一个问题。两套谈法基于不同的研究系统,可互相补充。巫鸿老师认为,文献是逐渐形成的“话语”,可以将博山炉想象为一个不断发展的文化系统。

接下来,巫鸿老师回应了李清泉老师的发言。他指出每个学科都有其研究方法,如美术史与考古对材料的处理方法有所区别。如何在独立的方法论基础上自觉地合作,这是应考虑的问题。李清泉老师提到了分类法的重要性,实际上各学科对材料分类的方法、目的、概念也不尽相同。考古学注重区分材料的类型,而美术史研究则基本从材料出发,尽量搜集各种材料,然后再爬梳规律,分析其形态。考古美术的优势是可以进行具体的分析,这一点与考古近似,而分析提升的方式则与之不同。最后,关于李清泉老师所提到的想象之山与现实之山的悖论问题,他回应称表现的目标影响表现的手段和结果。东汉的庄园图像基于墓主人对土地财产的兴趣,因此死后也要将之以图画形式带到阴间,这是入世的概念,将山林财产化、世俗化、人间化;而仙山图像则试图超脱社会,是出世的概念。

最后,巫鸿老师就郑岩老师提出的两点疑问进行回应。首先,他肯定了郑岩老师关于山水图像存在多线发展的推测,但他指出不同类型的图像的出现点可能不同,比如战国神山图像中尚未发现成仙因素,而现实的山水图像则多出自新莽到东汉初期。各种图像虽出现点不同,但一旦出现便很难消失,在延绵不断的中华文化中可以不断转化与积累。关于郑岩老师提到的“水”图像的问题,巫鸿老师认为这需要从两个层次解答。第一个层次是关于“山水画”这个词汇的内涵。本讲的“山水”是一个晚出的词,能否用此来指代战国及汉代的自然图像是一个问题。本讲的“山水”更接近英文中的“landscape”,是在广义上指所有类型的对自然的表现。第二个层次是对水的表现。早期考古美术材料中尚未出现关于水的图像,此后出现了隐喻水的图像,如以龙舟下的鱼隐喻水,又如《水陆攻占图》中不直接表现水纹。西汉刘胜与窦绾墓中出现的博山炉中均涉及水,但关于“水”图像的研究仍然有很大空间。再往后,“水”才称为山水画的分科。总体而言,此类图像并非自然表现的重点,有待于学者研究。

更多相关学术活动,敬请关注

责任编辑:汪珂欣

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。