亨特·拜登的自白:我,美国总统的儿子,曾经的酒鬼和吸毒者,你们不知道我失去过什么!

亨特·拜登

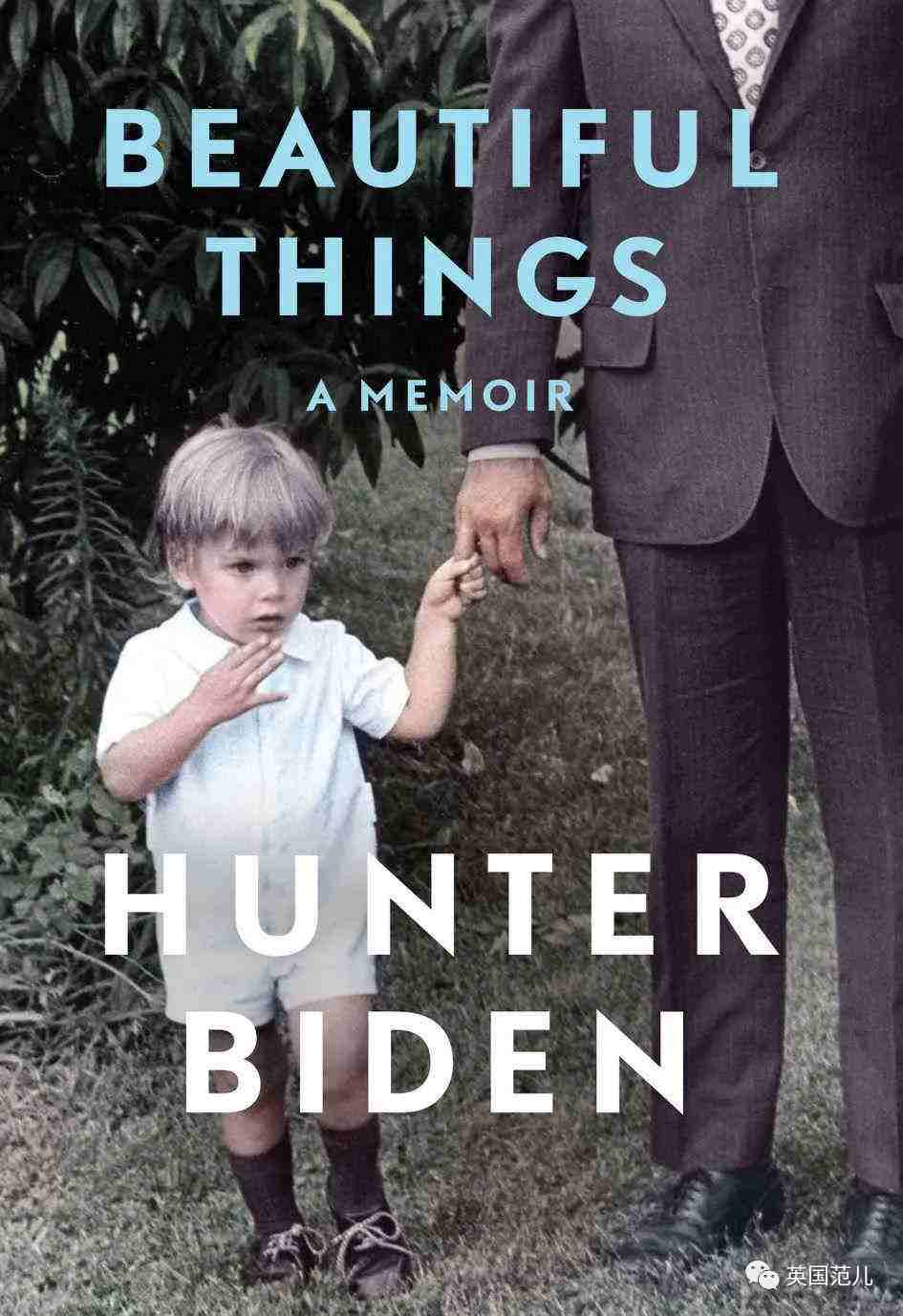

两岁时,一场车祸让他失去了母亲和妹妹。几十年后,他在 "灵魂朋友 "哥哥去世后染上了毒瘾。在他的新书《美丽的事物》中,这位美国总统拜登最小的儿子透露了他是如何被救赎的。

当2019年11月开始写这篇文章时,我正处在一场政治风暴的中心。

美国总统特朗普几乎每天都在白宫的南草坪上抹黑我。他在集会上引用我的名字来煽动他的支持者。比如,用“亨特在哪里?”取代“把她关起来!”(她是指特朗普竞选时的对手希拉里),成为他最常用的宣传语。人们甚至可以直接从他的竞选网站上买一件“亨特在哪里?”的T恤,25美元,小号到3XL,都有。

特朗普竞选网站上的“亨特在哪里?”T恤

不久后,大批特朗普支持者出现在我洛杉矶租住的私人房子的车道门外,当时我的妻子梅丽莎刚怀孕五个月。我们报警将他们赶走,然而,他们的威胁无处不在,包括给我女儿发匿名短信。梅丽莎吓得要死,为了她,为了我,为了我们的孩子,我们不得不寻找一个更安全的地方住。

我成了特朗普攻击我父亲的武器。他捏造各种阴谋论,说我在乌克兰如何如何。其实他应该利用我更早时候的所作所为,作为攻击我父亲的武器:我曾是瘾君子,我和毒品斗争过很多年。

亨特-拜登与父亲乔和继母吉尔在总统就职典礼上

亨特在哪里?我就在这里!

我面对过比这更糟糕的情况,但也活下来了。我知道毁灭一个人最极端的情况是什么。我的母亲和妹妹在我两岁时死于车祸,父亲在四十多岁时就患上危及生命的脑动脉瘤和栓塞,我哥哥因患有可怕的脑癌而英年早逝。我来自一个充满悲剧的家庭,但它被一种非凡的、牢不可破的爱所凝聚。

在这里我郑重声明一下:我是一个51岁的父亲,有三个漂亮的女儿(我与前妻所生),两个在上大学,一个去年从法学院毕业,我现在还有一个一岁的儿子。我获得了耶鲁大学法学院和乔治敦大学的学位,我也曾在那里任教。我曾在美国最大的金融机构之一担任高管,在国家铁路客运服务的董事会任职(由共和党总统乔治·W·布什任命),并担任非营利组织美国世界粮食计划署的董事会主席。我与世界最优秀的人一起,做出过优秀的业绩。

我也曾是个酒鬼和瘾君子。我在华盛顿特区的大街上买过可卡因,也在洛杉矶的酒店里自制过毒品。我那时候经酒瘾很大,以至于在酒类商店和我的公寓之间的一个街区的路程中,我都要打开瓶盖喝上一口。在过去的五年,我那段长达二十年的婚姻失败了,我被警察用抢顶在我的脸上,一度净身出户,住在I-95号公路旁59美元一晚的汽车旅馆里。我曾把我的家人吓得要死。

1972年11月20日,父亲30岁生日时,

亨特(右二)与母亲妮莉娅和哥哥博

酗酒和吸毒几乎毁掉我的生活。在我拥抱了我的兄弟、我最好的朋友,也是我在这个世界上最爱的人——我的亲哥哥博 ·拜登(Beau Biden),看着他咽下最后一口气之后,我沉迷于酗酒和毒瘾。

2015年5月29日深夜,我们撤下了博的生命支持系统,他当时毫无反应,几乎没有呼吸。医生告诉我们,哥哥将在他们拔掉气管造口管后的几个小时内去世。于是我坐在大哥的床边,握着他的手。他当时46岁。博死后,我感到前所未有的孤独。我失去了希望,走进了一个黑暗、凄凉的洞。

车祸

我生命中的第一个悲剧时刻,是1972年12月18日。

我爸爸刚赢得了美国特拉华州初级参议员的竞选。选举后三周,他就满30岁了,勉强超过了参议院在1月宣誓前的年龄要求。他当天在华盛顿特区为新办公室面试工作人员。我的母亲妮莉娅,美丽优秀,也只有30岁,带着我、大哥和我们的小妹妹娜奧美去买圣诞树。

博快四岁了,我也快三岁了。我们的出生时间相差一年零一天,简直就是爱尔兰双胞胎。在我的脑海里,这就是接下来发生的事情:我坐在我们那辆宽敞的白色雪佛兰旅行车的后排,在我妈妈的后面。博和我一起坐在后面,娜奧美在我们前面,她皮肤白白的,胖乎乎,才13个月大,她被放在前排副驾驶座位上的摇篮里,当时正在酣睡。

突然,我看到我母亲的头转向右边。我唯一的记忆,是她的眼神,好像要说什么。就在同一时刻,我的哥哥直直地朝我跳了过来,或者说是被摔了过来。

突然间,一切混乱不堪。当母亲把车开到一个十字路口时,我们被一辆运玉米棒的拖拉机挂车撞翻。

我母亲和小妹当场死亡。博从残骸中被拉了出来,腿部骨折,我的头骨严重骨折。

接下来,我记得我在医院里醒来,博在我旁边的病床上,打着绷带,戴着牵引器。他对我说了三个字,一遍又一遍:“我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你,我爱你...”。

从我与死神插肩而过苏醒后的时刻开始,博成了我最好的朋友,我的灵魂伴侣和我的北极星。三周后,在我们的病房里,爸爸宣誓就职成为参议员。

博和我从未真正为失去母亲和妹妹而悲伤,部分原因是我们当时太小了,但更多的是因为父亲,他让我们被包围在家庭连绵不绝的爱中。

当爸爸在车祸五年后再婚时,他给了我们现在的妈妈。吉尔是宾夕法尼亚州柳林市的一名高中老师,她接替了我们妈妈的角色,并做得很好。现在,我认为她就是我的母亲。

然而,我仍然渴望那些我失去的东西,即使我也说不清那是什么。我花了40多年的时间,才承认我的确失去了什么。

2004年,亨特(左)与博(右),和他们的父亲在一起

我的第一杯酒

我记得我喝的第一杯酒是八岁时的一杯香槟。

1978年,我父亲刚刚连任参议员,我参加了一个选举之夜的胜利庆祝活动。我把酒杯放在桌子底下,一饮而尽。我不知道自己在做什么,真的,对我来说,香槟只是一种有泡沫的饮料。我并不是想喝醉。我记得接下来,我爷爷带我到外面呼吸新鲜空气,舒缓一下身体。

我第一次知道自己在喝酒,或者更准确地说,知道自己不该喝酒但还是喝了,是在八年级和九年级之间的夏天。当时我14岁,在我最好的朋友家过夜。他的父母出去玩了一会儿。他从车库里找出六瓶啤酒,分给我们。第二天一大早,我就醒了,去做九点的弥撒,感觉糟透了。我在礼拜中起身,走到外面,吐了出来。爸爸以为我得了感冒。

2010年,亨特父子与奥巴马总统一起享受篮球赛

不过,喝酒还是给我带来了启示。它带走了我的禁忌,我的不安全感,以及我的判断力。它让我觉得自己是完整的,填补了一个我甚至没有意识到的空洞:一种失落感和我不被理解或不适应的感觉。

博直到21岁才第一次喝酒,那时是合法的。在那之后,他在社交场合喝酒,然后在30岁时戒掉了。一个原因是爸爸和他对酒精的厌恶。我们的一些亲戚曾与酗酒作斗争,父亲认为这是一个问题,是笼罩在家族中的羞耻。这让父亲很担心和害怕,他有意识地选择不受它的诱惑,并鼓励博和我也这样做。

博能做到,而我不能。

我的高三是最艰难的一年。父亲在我开学后几周就退出了民主党总统的初选。1988年2月,他因动脉瘤而倒下,被紧急送往沃尔特·里德医疗中心,接受手术前的检查。他刚刚恢复过来,就遭遇了肺栓塞,然后又做了另一个动脉瘤的手术,这一切都发生在四个月内。我几乎每个周末都会去沃尔特·里德看望他。他几乎无法辨认:到处都是管子,头被剃光了,头骨上钉着钉子。神经切断导致他的左脸下垂。

然后,在6月,我做了件让家族蒙羞的事情。我因持有可卡因而被抓。当时我和一个朋友还有我们班的一个女生一起,在位于一个家庭聚会外面的车里吸毒。警察敲了我们的窗户,发现了毒品,把我们铐了起来。当时我才18岁。最后我做了审前干预,缓刑6个月,之后逮捕的记录就被删除了。

这把我吓得不轻。我知道我让爸爸失望了。

没有瘾君子是可靠的

2016年,我购买毒品积累的经验是这样的:

购买毒品的最佳时候是在凌晨四点,夹一口袋现金,不要携带武器。永远不要在别人接近你之前接近任何人。你看起来不要毒瘾发作,因为从事贩卖生意的人有机会就会骗你。最好从瘾君子那里买,而不是从毒贩的人那里。多给他们点钱,让他们自己也买一些,然后答应下次会给他们更多的钱,这样,你会建立稳定的供货商,他们会帮助你得到你需要的东西。他们也会骗我,没有瘾君子是真正可靠的。

在纳什维尔,我就像一条狗,靠嗅觉寻找我想找的东西。我去镇上最简陋的地方找加油站或酒类商店,那里是无家可归瘾君子的聚集地。很快会有人找我要零钱,我会给一点,然后问他哪里能买到“那东西”。

2008年看父亲的竞选活动

不到一个小时我就能找到我要的人。他上了我的车,天很黑,除了我们,街上几乎没有人。他让我把车停在一栋破旧的、颜色灰暗的两层公寓楼前。这种情况通常的结束方式是,我把车停好,给那家伙100美元去买可卡因,然后告诉他,如果他回来,我会再给他100美元,他可以买他自己的那一份。然后我就像个白痴一样,在凌晨两点,在城里最危险的地方等着。

十次有七次没有人会回来。你觉得可笑,然后是可悲,继而是绝望,最后重新开始,直到在凌晨4点、7点或10点,你找到了一个人,他终于带回了能够支撑你接下来的四小时的可卡因。

还有时候,你看到你的人回来了,你给了他100美元作为奖励,然后,你发现他带回来的通常是小苏打或碾碎的药丸,甚至有时候就是被碾碎的石头。你点燃它,在你听到爆裂声,你就已经很兴奋了。从你嘴唇接触那东西,到一分钟左右后,你才能确定你抽的是不是真货,那时你找的人已经下了车,早就无影无踪了。

然而,也会有某种情况,他带回来的东西超级好。然后,我就离不开他了。在那段时间里,我每天给他打三四次电话,大概给了他1500美元。

一见钟情

2019年,一个酒店经理打电话到我的房间。他说我的一个“客人”(帮我买毒品的人)威胁要杀他。我赶紧安慰他,让他别担心,我会帮他解决问题。然后,当我稍后打电话给前台,想再住一晚时,却被告知我的房间已经被提前预订,没有房间能提供给我了。

我已经习惯了,这种情况经常发生。每个人都很有礼貌。没有人把我轰出去,但我还是会被他们列入黑名单,被归为“流氓”一类,让我永远订不到房间。

这一次,贝提艾米塔基酒店要求我腾出房间。我在天台泳池边的阴凉椅子上坐了下来,想下一步该怎么办。我酩酊大醉,旁边是几个朋友。一个年轻的、有艺术气息的家伙和另两个朋友聊了起来。那天我可能已经喝了一品脱的伏特加。那一阵,我不断吸食可卡因,一周只睡10个小时。

我唯一记得的是,三人中的一个转身对另一个说:"你知道亨特应该见谁吗?他应该见见你的朋友梅丽莎。"

他们都觉得是好主意,坚持要我拿了梅丽莎的号码。

一个多小时后,我住进了 "日落侯爵 "酒店,重新开始了我的喝酒和吸毒。午夜过后的某个时候,我给梅丽莎发了短信,看她是否愿意见面喝一杯。梅丽莎的反应很迅速,很有礼貌,也很直接:"不用了,谢谢你。我已经睡了。"

不过,梅丽莎在早上给我发了短信,她问我是否愿意见面喝咖啡。她的朋友鼓励她这样做。这是我26年来第一次真正的约会。

亨特与他的第二任妻子梅丽莎2019年5月结婚,

就在他们第一次见面的六天后

当我走过餐厅的户外座位区时,我发现一个女人独自坐在一张桌子旁。在洛杉矶轻纱般的春光照耀下,她的蜜色头发上戴着大号墨镜,露出了我见过的最大、最蓝的眼睛,我认为她就是梅丽莎,她朝我这边看了一眼,露出了一个明亮、轻松的微笑。

我先开口了:“你的眼睛和我哥一模一样。”

然后,没过多久,不知道自己要说什么,直到那句话从我嘴里跳出来:“我知道这可能不是开始第一次约会该说的,但我爱上了你。”

梅丽莎笑了。一个小时后,梅丽莎说她爱上了我。我告诉她我是个瘾君子。

“好吧”,她不眨眼也不犹豫地回应,“现在不再是了。”

我的反应是:"好吧!"

我不知道我在说什么。在吸毒成瘾的时候 ,往往是不大可能相信双方之间会有一个健康的、美好结局的。当你告诉一个人你是个瘾君子时,基本会把他们吓死。

然而梅丽莎并没有退缩。我告诉她我毒瘾和酗酒的事、离婚的事,以及我兄弟、母亲、妹妹的事,我告诉她我的痛苦和悲伤,我把过去的情况一五一十地说了出来。

她做的第一件事,就是拿走我的手机、电脑、车钥匙、钱包。她删除了我手机里所有名字中不包含拜登的人。乱七八糟的人都不见了。当我抗议“一辈子的哥们”都被删除了时,梅丽莎冷静地反驳说,如果他们真的是一辈子的哥们,他们会想办法联系我的。

然后她和我寸步不离,走到哪里都跟着我。

秃鹫们没等多久就打电话来敲门了。因为他们的摇钱树不见了,要我回去。他们说我欠钱,并试图恐吓梅丽莎。她变成了钢铁战士,很无情地换了我的号码,并在几周内为我们找了一栋房子。她推走了我生命中所有与毒品有关的人。

没有人想做囚徒,她不得不忍受我的抱怨、哭泣和反抗。我试图谈判达成协议,让我慢慢戒掉可卡因。她很坚决地说不,不过她通过先让我一天喝三杯酒,然后是一杯,然后什么都不喝的方式,让我逐渐适应,同时安排医生到公寓来给我打点滴,以弥补我的营养不足,帮助我戒除毒瘾。

梅丽莎的护理,让我重获新生。

2016年,拜登一家在科索沃以博命名的道路上

博曾在科索沃工作,培训当地检察官和法官

亨特的新书《美丽的事物》

英国范儿:遇见另一种生活

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。