白谦慎:我爱毛笔在纸上留下的笔墨

35岁那年,白谦慎的人生轨迹骤然转向。在“合肥四姐妹”之一张充和的推荐下,原本学习国际政治的他,师从耶鲁大学著名艺术史专家班宗华,转而投身艺术史领域。命运的转折看似偶然,实际上却兜兜转转将他带回到生命最初始的热爱——书法。自此,书法不再仅仅是他的业余爱好,也成为他一生的学术志业。

白谦慎以晚明“遗民”傅山为切入口讨论书法的嬗变,但又绝不仅仅将目光局限于艺术范畴,而是将其背后的社会思潮、历史变迁以及经济制度等进行多维度的探索与分析。2015年,白谦慎加盟浙江大学,筹建艺术与考古学院,并在2019年正式出任院长,将他对东西方文化的观照与思考投注于教学和研究中。

记者|李菁

三联生活周刊:您的论著《傅山的世界》出版后,引发了很多读者对于那个时代的文人以及那个时代的兴趣,其实您对傅山的研究是由八大山人触发的。我好奇的是,您当年为什么没有想过专门写一本研究八大山人的论著?从世俗的意义上讲,八大的名气似乎更大一些。

白谦慎:说起来,这里面有个小故事。我进入耶鲁大学读艺术史博士的第二年,也就是1991年,著名华人收藏家王方宇先生(八大山人的重要收藏者和研究者)与我的导师班宗华教授一起策划了一个八大山人艺术展览,在耶鲁大学美术馆展出(首站在旧金山亚洲艺术博物馆)。这个叫作“荷园主人:八大山人的生平与艺术”的特展是一次非常成功的学术展览,一共展出了王先生和班老师从全世界公私收藏中精选的八大山人书画作品72件(册页和四条屏等均作1件计)。虽然那个时候我对八大山人书法绘画精妙之处的理解不如现在深,但不管怎么样,那一次看到了这么多八大山人的原作,对我走上明清艺术的研究之路有非常深远的影响。

配合这次展览,耶鲁大学举办了一场八大山人的国际学术研讨会。班老师邀请了很多名家来做演讲,包括故宫博物院的刘九庵先生、高等教育研究院的汪世清先生等等。班老师自己也准备了一个发言。我很清楚地记得,在研讨会前的某一天,我们下课往楼下走的时候,班老师突然问:“谦慎,八大山人的国际研讨会,你讲讲八大山人的书法行不行?”我毫不犹豫地说:“可以!”就硬这么接下来了。

我推测班老师当时的想法是:展厅里面有这么多八大山人的书法,但已经计划参加讨论会的学者中怎么居然没有一个人准备就此进行讨论。那时候我才是博士班一年级的学生,在这么大的会议上找一个一年级的学生发言,也很少见。我接了这个活儿以后也很紧张——我从来没有在学术会议上发过言,更别说国际级别的会议了。之后我就天天到展览馆看八大山人,天天琢磨从哪个方面来讲。我在读展览图录里附录的八大山人信札时,注意到八大山人提到他为著名学者阎若璩书写对联,结合他具有浓厚篆隶遗风的书法风格,我突然想到一个题目:八大晚年的书风似乎受到金石学的影响。后来我还就此论题写了一篇文章。

在那次研讨会上,我的发言得到不少学者的鼓励。我觉得从金石学角度来研究清初的书法、碑学的兴起很重要。此后,我就开始把注意力放到了金石学的方向,我的研究也开始转向傅山,而不是八大山人,因为傅山更具代表性,是一个更好的切入点。虽说八大山人的艺术成就很高,在艺术史上地位很重要,但在讨论我所关心的问题时,傅山更具典型性。

三联生活周刊:回到晚明,那个时代的社会思潮是求“奇”、求“怪”,甚至可以说为了求“奇”不择手段。比如傅山的书法里面有大量的异体字,用我们今天的概念来套,傅山的作品在当时是否属于“先锋艺术”?

白谦慎:绝对是,只不过那时没有这个词罢了。

其实你问到的,是他的作品是否有“现代性”的问题。传统的中国书法,基本是通过临摹前人的作品,然后发展出自己的一套东西,所以变化的幅度始终是比较小的。晚明时期的书法家掀起了一场张扬个性的艺术运动,其领袖人物是董其昌。

董其昌是一名有强烈理论意识的艺术家,他不但建构了自己的书学体系,还以一种简洁有力的方式来宣扬自己的艺术见解。比如,他视赵孟頫为自己竞争和超越的对象,他承认自己的技法不如赵孟頫纯熟,但宣称自己的书法更“生”——生有秀色,赵孟頫的熟则有俗态。书法的“生”和率意、直觉相关,因此具有“奇”的特质。

虽然董其昌提倡“生”和“奇”的观念,但如果从更为宏观的历史框架来观察,他的书法仍未偏离帖学传统,相当典正优雅。他临摹的范本均来自帖学谱系。但他对“生”和“奇”的审美理想的鼓吹,启发了一些更为激进的晚明书法家,他们的尝试偏离了帖学传统更远,甚至走向极端。

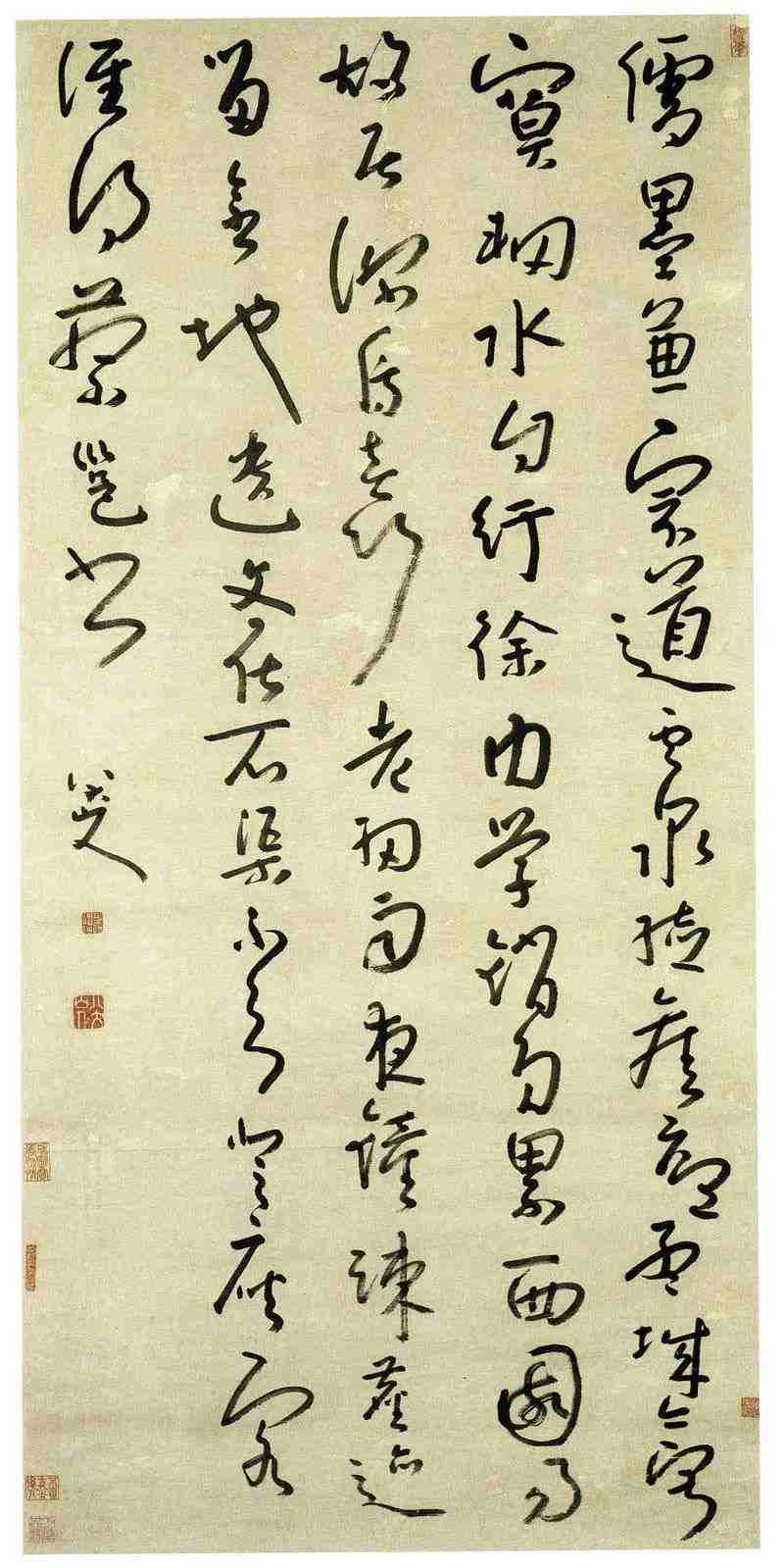

到了傅山,他是处心积虑要和别人不一样——这种观念就是现代的。他还有一种观念,就是在不断的探索中寻找新的美学趣味。傅山的作品中,有各种字体的杂写,有的时候变形达到了特别怪异的地步,我都认不出来;但他的字又变化得非常好——大量地变形以后,结构看起来依然非常流畅,这跟他的书写速度特别快有关系。由此,你就知道他的脑子里记了多少异体字。傅山的博闻强记,我们一般人是不能理解的。

三联生活周刊:可是他究竟写了什么,怎么“揭谜底”呢?

白谦慎:这个问题问得好,这么多难读的字,观者怎么来揭谜底呢?实际上,他抄的是一个大家都熟悉的作品:《庄子·天道》。打个比方,那个时代大家都会背《论语》。我如果写《论语》里的一段话,你认出其中的三个字“有朋自……”,你就大概能猜出其他字是什么。傅山实际上也是抄了一个大家都比较熟悉的文本,虽然字变来变去,但如果你始终拿着脑子里的文本来对照他的字,最终就能解读,但这个过程就成了一种类似于猜谜解谜的游戏。

三联生活周刊:所以说他们变的时候是有考虑的,并不是信手来变的。

白谦慎:书写异体字是信手拈来的,但还能流畅。这还涉及到另一个问题:为什么中国字有这么多异体字。我们的汉字不是拼音文字。拼音文字在字母次序上有严格的规定,不能随意变,非常有局限性。可是汉字却可以不受约束。

比如说“水”,如果我想造一个“水”的异体字,我在“王”的上面两横之间加了一点,也就是把“玉”的那一点移到上面去,我说这个字就是“水”,只要大家约定俗成把它当“水”,它就是“水”了,而且这么规定了以后,不影响识别,也并不影响阅读,只要大家都认可就行了。只是通常没有人这样做罢了。可是拼音文字就不能这么变。在中国历史上,由于地域的文字传统不同,再加上俗字的使用,有大量的同义同音但形异的字保存下来了,所以能够玩书写异体字的游戏。

从某种角度来讲,傅山的创作观念比较强,尝试性的东西也多。最初他可能并不是刻意如此,但在尝试中他慢慢形成了一种自己的风格,刻意的成分就比较多。这在《傅山的世界》里有所讨论,比如仅一个“于”字,他就用了起码四种写法。

我想古代文人们有一种延绵不断的文字游戏传统,有的时候也很难说谁受了谁的启发。因为中国人对文字如此地重视,与文字相关的游戏也多。

三联生活周刊:在明末清初开始萌芽,并到清代中晚期最后兴起的碑学书法——用您的比喻,相当于印象派之于西洋绘画史的地位。碑学的兴起,与那时候的时代思潮有什么样的关系呢?

白谦慎:最晚从唐代开始,中国书法家学习古代作品是在以“二王”(王羲之、王献之)为中心的经典谱系内进行的,这一由历代名家的法书构成的谱系被称为“帖学”。但从17世纪开始,碑学开始兴起。许多书法家在学习帖学经典的同时,追本溯源,更把唐代以前的楷书和篆隶作为书法学习和创作的典范。傅山就是鼓吹篆隶的一位关键性人物。

碑学的兴起有几个特点:首先,在传统的经典之外,它引入了新的取法对象——传统的经典主要是“二王”的字、名家的字;碑学的另一个特点,是把不见得美的东西引进了书法,甚至是傅山所说的“丑”的东西。高更的画,你说美吗?按照传统的审美观,它已经不美了。所以这是一个重大的改变,是我们脱离了古典美的一个重要分水岭。

至于说到碑学和社会思潮之间的关系,我想在学术思想史方面,金石学的兴起对它的影响是最为直接的。

三联生活周刊:傅山在《训子帖》里提出了著名的“四宁四毋”主张——宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。从傅山的角度,他专门拈出“拙”“丑”,是因为要有一个形式上的突破,要张扬自我?

白谦慎:对,他要的就是形式上的突破。有的人以为“丑”是乱写,其实很多把字写得不漂亮的人是非常有功力的。就像凡·高,你要是以为他不会画画,那就是一个很大的误解了。

三联生活周刊:但是他开创了一种风格,这更重要,比美不美更重要。

白谦慎:对,他开创了这条路后,其实就是打开了一道大门,对后来书法的发展起了非常大的作用。晚清时期,碑学的取法对象更为极端,康有为说“穷乡儿女造像,无不佳者”,那些刻在石头上的歪歪扭扭的字,他都认为有一种“天趣”。一讲到天趣,那就等于你欣赏儿童画了。

三联生活周刊:就是所谓的原生态吗?

白谦慎:还不太一样。原生态里面的山歌也还是美的。而傅山是有意识地寻找一种歪歪扭扭的东西或者什么常人看起来不美的东西,用以表达自己内心的一种意向。但是真正懂他的门道的人,又知道这其实是训练得很好的人的一种有意识的艺术追求。

三联生活周刊:其实讲到晚明时期书法的变化,它并不是孤立的,也有一个经济史的大背景。

白谦慎:晚明时期的中国经历着巨大的社会和文化变迁。这里面也有一个值得注意的背景,就是晚明的商业发展具有一个新的、特殊的国际背景。由于15世纪末的地理大发现,以及明代白银的货币化,在16世纪,大量的外国白银进入中国,中国的对外贸易急剧扩张,不但中国和世界的连接变得更为紧密,而且随着白银渗透到社会的每一个角落,市场也前所未有地活跃起来。

伴随着经济成长的是教育的发展,一般民众的识字率也得到大幅提高。晚明使用异体字风气的形成和流行,多少也与此相关。晚明印刷业发达,现存大量刊于晚明的廉价读物显示出当时平民的识字率有相当程度的提高。平民识字率的提高,无疑会扩大与文字相关的书法和篆刻艺术的消费群。

一方面是平民的识字率不断提高,另一方面是精英文化受到通俗文化强有力的挑战。在这样的时代,书法精英们越玩越奇的异体字游戏,既可以看作是他们之间竞相标新立异的结果,也可以被认为是一种对平民读书写字的回应,以及重新界定自己文化地位的举措。

三联生活周刊:傅山早年喜欢赵孟頫的字;但等到他成为明朝的遗民后,政治上的处境让他改变了看法。在他看来,作为宋朝宗室的赵孟頫在宋亡后仕元,是“大德有亏”,由此再反观他的字就觉得“浅俗”“无骨”,于是转学颜真卿。艺术的审美标准到底是主观的还是客观的?我在想一个极端的例子:如果把赵孟頫的名字遮去,傅山会不会还是觉得他的字确实比颜真卿的好?

白谦慎:你这个问题提得很有意思。不过,从风格角度来讲,以傅山的功力,即便把赵孟頫的名字遮掉,他还是一眼就能认出来。这里面又涉及到了中国书法特别重要的一面——书法和“人”的关系:在我们的传统里,对书法的评价和对人品的道德评价是绑在一起的,而且绑得非常紧。

傅山当年抨击赵孟頫其实是借题发挥,他说赵的字“软美”“无骨”,都是带有政治意蕴的双关语。你可以想象,傅山遭逢国破家亡,在那种情形下,他说这种话其实有非常强烈的反清倾向和遗民情结在里面。在一定的情境下,这可以理解为对新政权的政治姿态。他对赵孟頫的评价也是有阶段性的,他晚年意识到复明已经无望,态度有所缓和,说再看赵孟頫的字,还是写得不错的。

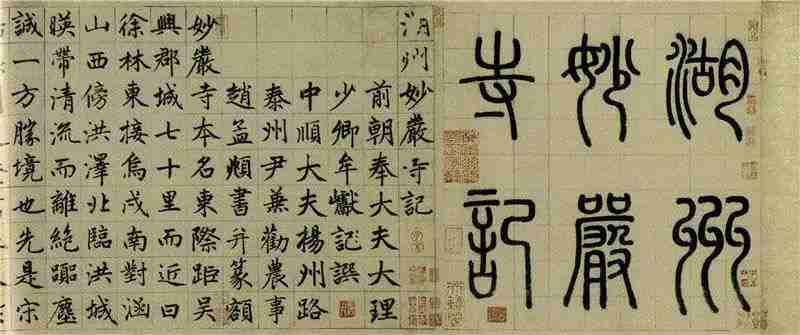

赵孟頫的字当然是写得很好的,我本人很喜欢他的字,他成熟期的行草书有一种很华贵的气质。一些楷书精品,如《湖州妙严寺记》,十分遒丽,他真是一代大家。

三联生活周刊:您在西方受到的学术训练,对研究中国书法史有什么样的意义?

白谦慎:首先我们必须承认西方的学术研究,问题意识比较强,经常提出一些议题,英文词叫issues,学术研究会围绕着一些议题展开集中的讨论,从不同领域针对这些议题进行讨论。这样做的优点在于,学术讨论的对话性就特别强。国内的讨论有点散,如果议题性不强的话,比如你去做一个历史人物的考证,可以做得很精致,问题也解决了,但是容易缺少学者之间的对话。

三联生活周刊:就是各说各话?

白谦慎:各有所长,都有成就,但是没有刺激思考的、对一些更具有普遍意义的问题的深入讨论。如果没有问题意识,没有议题提出的话,容易造成对话的困难与缺乏。但是太注重议题也有弊病:当你研究的课题不能进入主流议题的时候,你会慢慢地被边缘化、被忽略,甚至被“消灭”。我前一段时间写了《艺术史研究与图录》这篇文章,就讲到“鉴定学”在西方已经被彻底边缘化。而学者们有的时候为了凑议题,也会出现一些牵强附会之论——我想要说的是,注重“议题”,不仅有正面意义,也可能有负面效果。

所以我对西方的所谓“范式转移”一直采取保留态度,因为它看起来更活跃,但有时候反而与多元化背道而驰。不少西方学者看起来比较沉静,但若是追起时髦来比我们还厉害。这样一来,那些不时髦的但其实都还挺实在、有价值的学问,基本上就被边缘化了。因此,这是我们既要借鉴又要警惕的。

其次,我们也可以借鉴他们写作的一部分经验。英语写作的一个重要特点就是语言非常的线性化,特别讲究内在逻辑,前后一个主题贯穿。当然这个贯穿的过程当中,排他性也比较强。也就是说,它的特点是清晰、顺畅,但是涵括性反而不大。而中国语言的特点,包容性特别大,却难免存在庞杂的弊病。这是另外一个问题。《傅山的世界》在呼应议题和写作上,是受到西方学术氛围的影响的。

另外,我们必须看到西方现在的学术工业化带来的消极的一面。在我刚踏进艺术史领域的时候,像我的老师班宗华还在写短文章;再早一点,学界没有注脚的短文更多。现在越来越在乎规范化的有很多注脚的长文章了,反而造成了艺术史学术写作的单一化。打个比方,我们中国原来有很好的学术札记的传统,学术札记能够发表。但是,在现在的评估体系里是没有札记的地位的。这种评估体系基本上排斥了学术札记。

其实,不少学术札记不但好看,而且富于真知灼见。有一些学者,不受评估体系的约束,自己出个集子,或在公众号发表,里面不少观点蛮有意思,很鲜活也很有见地。但这种简短的真知灼见,恰恰又不足以写成能发表在匿名审核期刊的长篇大论。换句话说,如果没有一个表达渠道的话,一些有价值的学术心得和思考你可能永远也见不到。我觉得这个现象也是应该警惕的。所以,在借鉴西方学术的时候,包括我在写作的时候,一直提醒自己要怎样学其利避其弊。但是这很不容易,有的时候我自己也是在努力地游走于两者之间。

三联生活周刊:前面我们谈到从历史的角度研究书法,它的兴起与衰落肯定是跟社会思潮及经济制度有关系的。如今书法已经退出了我们的日常应用,变成一个少数人的“修身养性”或是一个纯艺术领域的活动。我们有没有必要为它唱一首挽歌呢?

白谦慎:我写过一篇题为《从吴大澂到毛泽东》的文章,讨论了中国社会精英结构在20世纪发生的变化给书法带来的变化。书法和科举制是有关的,随着1905年后科举制的废止,精英构成发生了根本性的改变,逐渐地,政治精英集体性地退出了书法领域(不排除个别官员有爱好)。留下的空白被一般民众填补,书法在20世纪成为大众的艺术,这是巨大的历史变化。也就是说,精英退出之后,书法作为精英的艺术这一历史现象已经永远消失了。

三联生活周刊:我注意到您在这篇文章里提到一个有意思的现象——可能大多数人从来没有注意过,毛泽东在公开的诗词作品和题字中从来不盖章,这是出于什么原因?

白谦慎:这个现象早有人注意到,只是我给予了理论上的解释。我认为毛泽东的这个习惯,最初是缘于战争年代。到了后来,虽然条件具备,但他是有意而为的。毛泽东为什么不在自己的字上盖印?毛泽东说过,我们是无产阶级的革命的功利主义者。为了夺取革命,他首先需要的是发动广大人民群众,文人士大夫的文化不能满足这个要求,他是疏远这个文化的。

20世纪,精英的结构发生了很大的变化。中国由于革命的特殊性,出现了士大夫—革命干部—技术官员的转换过程,而中国的革命干部基本来自农村,不像过去科举考试制度下,皇帝必须用这个东西来向精英集团显示他是有文化修养的人。毛泽东不需要这样,而且那样反而会疏远革命的主力军。所以我想这大概就是毛泽东不用印章的原因,这也代表了他对历史非常悠久的精英艺术——书法的态度,尽管书法是他的业余爱好。

毛泽东到底用不用印章?用的。用在哪里?用在他收藏的古书上。他喜欢读古书,这是他不公开的私人生活的一面,当然这个印章也可能是别人替他盖上去的。毛泽东爱读书,印章只在书上用,公开题字上不用。他题过很多字,继承了题字的传统,题字也多有政治上的意涵。虽然在闲余时间,他把书法作为个人爱好,却并不大力提倡这个爱好。由毛泽东开启的传统也由很多中共其他领导人继承下来,比如邓小平也不用印章。从这个意义上讲,毛泽东开创了一个新传统。

三联生活周刊:简而言之,您以书法研究为毕生的事业,书法最吸引您的地方是什么?

白谦慎:毛笔在纸上留下的点画笔墨。古人说“惟笔软则奇怪生焉”。当毛笔在纸上运行后,你会努力捕捉它在运动当中所表现出来的韵律……那个时候不管是受到挫折,还是有所领悟,都会驱动你不断去追求。现在外界基本上把我当个艺术史学者,确实,研究书法是我的工作,但我更喜欢写字。我打算退休以后就天天写字,写得好不好,没关系,只要愉快就好了!

三联生活周刊:您研究了一辈子书法,但从个人偏好上讲,最喜欢的书法家是谁?

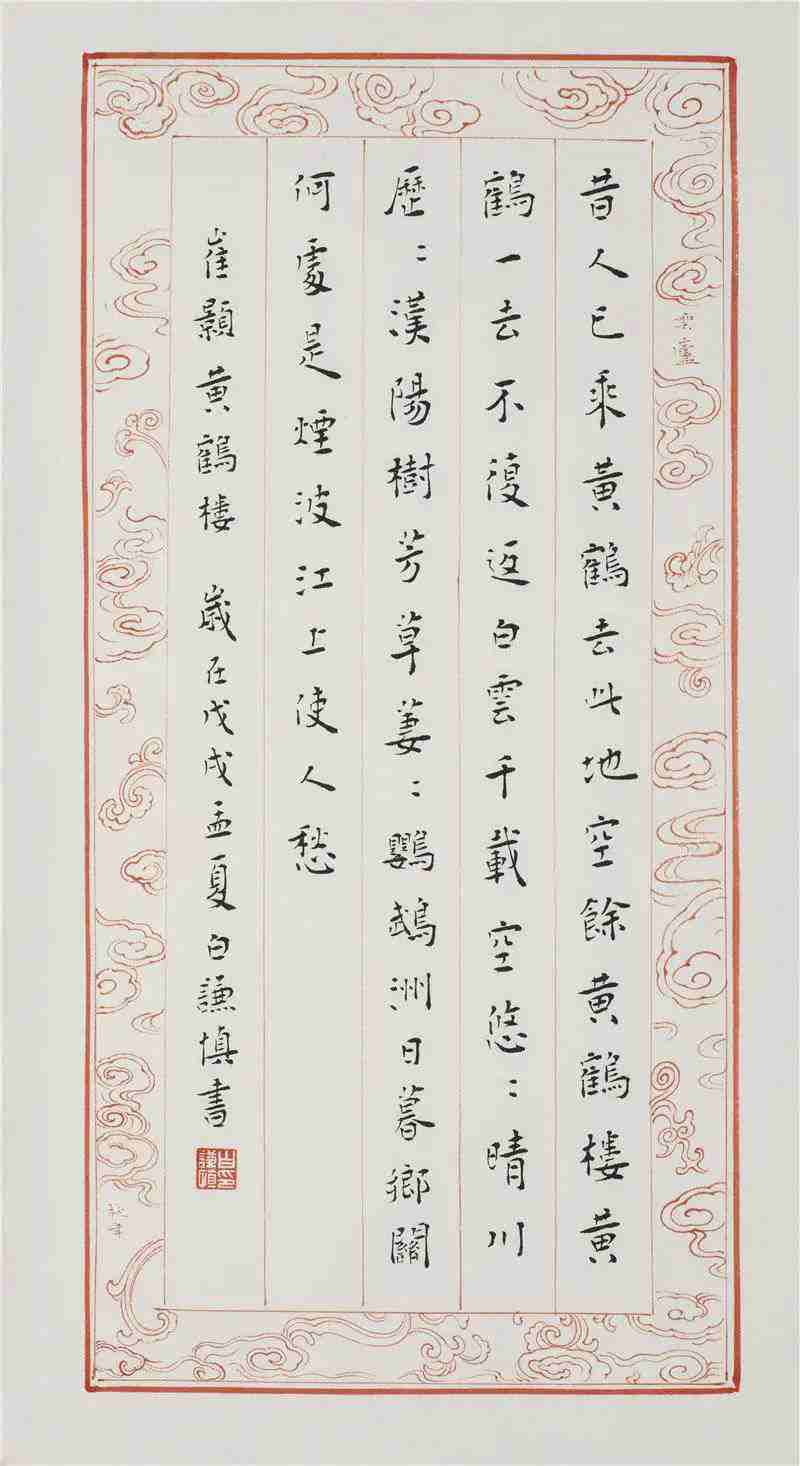

白谦慎:行书,肯定是王羲之;楷书,最喜欢颜真卿。

(本文刊载于《三联生活周刊》2020年第46期,录音整理:程逸、杜昶德)

李菁

2001年加入《三联生活周刊》任记者,目前为《三联生活周刊》副主编。

26分钟前

三联生活周刊

个人微博:

@lifeweek李菁个人公众号:三联李菁

更多访谈,可扫码收听中读“风格”↓↓↓

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击封面图,一键下单

「如何找到好工作」

▼ 点击阅读原文,进入周刊书店,购买更多好书。

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。