法言法语中的法律真相:授权发布孟晚舟案裁决书中译本丨法海观潮 24期

编者按:

【法海观潮】世界法治之潮,与我们之间总隔着一道高墙。只有跳出固化的圈子,接收更广阔的声音,才有更多提升思辨能力的空间,才有在发展中进步和创新的可能。联合北大国际法学院,我们希望能与大家一起“开眼看世界”!

孟晚舟案引起了国内的广泛关注,此前满运龙老师的两篇文章(见:孟晚舟明天后能回家吗?该案引渡博弈关键回合的法律分析丨法海观潮 23期孟晚舟未能获释!——孟晚舟引渡博弈关键回合的法理解析)也得到了读者的关注和热切讨论。作为一名法律人,无论民族情感多么的强烈,也还是应当从法律的理性主义出发,这样也能更好的预测案件走向。满运龙老师实乃我辈楷模!

今日推送的文章是孟晚舟案的裁决书,中译本。由法律人@孟小龙 亲自翻译,细心打磨。看完之后,不讳言地说,有不少地方其实与国内媒体报道难以印证。因此,细读判决书,可以帮助我们从法言法语中的法律真相。

虽然,有些时候真相并不重要,正如0号病人也并不重要……

⊙本文长约15000字,阅读需时30分钟,建议收藏后阅读

不列颠哥伦比亚高等法院

介绍

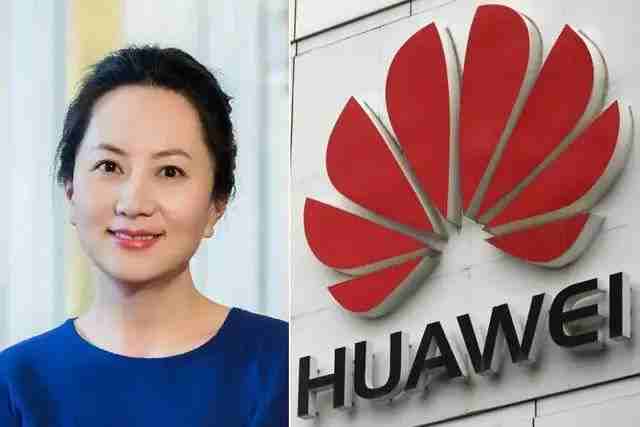

[1] 孟晚舟请求法院下令将她从引渡程序中释放,理由是,根据法律,不符合引渡中的“双重犯罪”要求。

[2] 美国要求在纽约东区对孟女士进行引渡起诉,理由是加拿大司法部长(“引渡授权书”或“ATP”)称其欺诈行为违反了《加拿大刑法》第380条第(1)款(a)项的规定。在羁押聆讯中,除了别的之外,司法部长必须说明,孟女士被指控参与的行为如果发生在加拿大,则会构成欺诈。

[3] 孟女士称,被指控的行为在加拿大不可能构成欺诈,因为它完全与美国对伊朗的经济制裁有关。而与此同时,加拿大并没有针对伊朗的此类制裁措施(就像现在没有一样)。

[4] 加拿大检察官反驳称,第一,在加拿大,欺诈罪的构成要件可以根据指控来确定,而不涉及到美国对伊朗的制裁;第二,但不管怎样,制裁可以适当地为所指控的行为提供背景,并说明其重要性。

[5] 我的理由是,我认为这些指控会取决于美国制裁的影响。然而,我的结论是,这些影响可能会在确定是否存在双重犯罪方面发挥作用。因此,孟女士的申请将会被驳回。

[6] 我将首先概述下这个指控和这项申请的法律框架,然后再详细说明和讨论双方各自的立场,以便解释我的结论。

[7] 该申请是在美国案件档案(ROC)和案件补充档案(SROC)中,由美国指控的背景下提出的。这些文件是根据《引渡法》第33条提交的,概述了在其司法管辖区,美国起诉孟女士的证明证据是充分和可用的。

[8] 值得注意的是,这些指控是未经证实的,但就本申请而言,必须被认为是真实的。孟女士打算反驳这些指控,但她承认,这项申请必须当做没有受到争论一样而加以论证。

[9] 这些指控涉及中国电信公司华为(Huawei)与汇丰银行(HSBC)之间的银行往来关系。孟女士曾经是(现在也是)华为的首席财务官,也是华为创始人任正非的女儿。据称,她在2013年向汇丰银行做了虚假陈述,严重低估了华为与总部位于伊朗的星通科技有限公司(Skycom Tech.Co.Ltd)之间的关系。

[10] 华为(及其子公司和关联公司)和汇丰(及其美国子公司)之间的银行往来关系,至少从2007年持续到2017年,涉及到了非常重大的交易,包括以下内容:汇丰银行美国子公司在2010年至2014年期间,为华为多个实体结算了大量的美元交易。在2013年8月,汇丰银行作为主要贷款方之一,为华为协调实施了一笔相当于15亿美元的银团贷款。2014年4月,汇丰银行向华为发出了一封签名信,其描述了9亿美元信贷额度的协商条款。汇丰银行也是2015年7月向华为贷款15亿美元银行财团的一部分。

[11] 这些行为都发生在美国制定相关的规则期间,这些规则要求银行在通过美国向伊朗实体提供金融或信贷服务之前,必须获得美国财政部外国资产管理办公室的授权。在羁押聆讯听证会上,律师提及到这些规定,将伊朗交易和制裁条例正式命名为“美国制裁”,我也会这样做。在这个申请里面,除了违反制裁可能导致刑事和民事处罚之外,美国制裁的细节并不重要,这似乎已被视为一项普遍主张。

[12] 在针对孟女士的指控发生之前,汇丰银行就已经违反了美国针对伊朗和其他国家制裁的规定。2012年12月,汇丰银行与美国司法部签署了暂缓起诉协议(DPA),其同意不再进一步违反制裁规定,并采取各种补救措施,支付罚款和罚金,金额超过10亿美元。

[13] 在此背景下,路透社发布了两篇将华为与星通在伊朗从事美国相关业务联系在一起的文章。第一篇文章,发表于2012年12月,报道称,星通违反美国制裁规定,向伊朗最大的电信设备制造商出售了美国制造的电脑设备。这篇文章报道称,华为和星通存在“密切关系”,且华为称星通是其在伊朗“主要的本地合作伙伴”之一。第二篇文章,发表于2013年1月,报道了华为与星通之间的各种联系,包括孟女士自2008年至2019年4月期间在星通董事会任职,以及2007年担任华为控股子公司的秘书,该公司持有星通100%的股份。

[14] 当汇丰银行就路透社文章中的报道向华为询问时,华为的多位代表都否认了报道中指控的内容。孟女士要求与汇丰银行负责亚洲银行业务的一位高管面谈,这次会议于2013年8月22日在香港一家餐馆的里屋举行。孟女士用中文发言,由翻译员翻译成英文给这位汇丰银行高管。孟女士还展示了一份用中文写的PPT,并在会后向汇丰提供了一份英文翻译版本。

[15] 在会议上,孟女士告诉这位汇丰银行高管,华为在伊朗的业务严格遵守了适用法和美国制裁规定。她说,华为与星通的关系是正常的商业合作,且华为要求星通承诺遵守所有的适用法律、法规和出口管控要求。孟女士说,华为曾是星通的股东,她本人也曾是星通的董事会成员,因为在当时,这些做法对于作为商业伙伴管理星通、加强和监督其贸易合规来说是必要的。然而,这些做法在后来确保合规要求上变得没有必要,于是华为把它在星通的所有股份都出售了,孟女士也从星通董事会辞职。孟女士说,华为在伊朗有生意,但是均通过它在当地的子公司进行,华为在伊朗等国家的子公司不会与汇丰银行有业务往来。

[16] 2014年3月31日,汇丰全球风险委员会在伦敦开会,讨论了华为的“声誉和监管问题”,并决定保留对华为的业务。委员会是依据孟女士在2013年8月会议上提供的保证,而作出这样的决定。在委员会作出决定的一个月后,汇丰银行发出一封信函,描述了拟议的9亿美元信贷额度的条款。大约一年之后,汇丰银行与其他国际银行一起,为华为提供了15亿美元的银团贷款。

[17] 尽管华为在2013年8月会议召开的前几年,就已经出售了星通公司的股份,且孟女士也从星通董事会辞职,但是实际上,华为继续控制星通和其在伊朗的银行业务和业务运营。星通员工有华为的电子邮件和徽章,以及一些人使用华为的信纸文具。星通的主管和其银行账户的签字人都是华为的员工。购买华为在星通股份的那家公司,是通过从华为融资完成的,且它的银行和商业运营都是在华为的控制之下。

[18] 据称,华为与星通的真正关系,对于汇丰作出是否继续保留华为作为客户的决定,至关重要。孟女士在2013年8月在香港举行的会议上的虚假保证,虚伪陈述了两者间的真实关系,据称这让汇丰银行因为违反DPA和再次违反美国制裁规定,而处于罚款和处罚的风险之中。这些不实陈述,还使得汇丰银行面临经济和声誉上的风险。

[19] 在论述适用的法律原则之前,我再次强调,我刚刚概述的在案件档案和案件补充档案中的指控,是未经证实的。但尽管如此,在评估指控是否符合双重犯罪的条件时,我们还是应看到它们表面上的价值意义。

法律框架

[20] 双重犯罪原则会阻止引渡一个人到另外一个国家进行起诉,而在相反的情况下,被请求国不会提出引渡请求。在国际上,该原则被认为是引渡法的核心:Canada (Justice) v. Fischbacher, 2009 SCC 46 at para. 26。它源于互惠基本原则,即国家不会被要求将一个人引渡到一个外国司法管辖区进行管辖,因为其行为在被请求国不构成刑事犯罪:M.M. v. United States of America, 2015 SC 62 at para. 207。

[21] 加拿大和大多数其他国际司法管辖区一样,已经选择通过“基于行为”的方法,来实施双重犯罪原则。这个方法要求在外国司法管辖下的行为,根据国内法,是否也构成犯罪:Fischbacher at para. 29。另外一种是“基于犯罪”的方法,它已经明确被加拿大拒绝,它是寻求一种外国犯罪要素与加拿大同等罪刑要素的之间的匹配。由于加拿大已经拒绝了此方法,而支持“基于行为”的办法,因此,没有必要要求外国的犯罪行为与部长授权处理的加拿大犯罪行为完全一致。重要的是“犯罪的本质”:Fischbacher at paras. 28-29。

[22] 《引渡法》的第3条第1款b项,和第29条第1款a项,均明确规定了羁押聆讯中适用的双重刑事犯罪条件(区别于判刑):

第3条第1款:应引渡合作国需要,对某人进行起诉提出要求,根据该法和相关的引渡协议,如果符合下列条件,他可能被从加拿大引渡:

(b)项:该人发生在加拿大的行为,将构成犯罪。

第29条第1款:如有下列情形,法官将下令将其羁押以待移交:

(a)项:在他被起诉的情形下,对于如果发生在加拿大的行为,有可以被接受的证据,将有正当理由在加拿大对当局所列的罪刑进行审判。

[23] 如之前提到的,部长已经将欺诈行为认定为犯罪行为,该犯罪行为反映了所指称的行为罪行。

因此,在羁押聆讯中双重犯罪问题就是,孟女士被指控的行为发生在加拿大,是否构成违反《刑法》第380第(1)款(a)项的欺诈行为。

[24] 第380条第1款第a项内容如下:

第1款:凡以欺骗、虚假或其他欺诈手段,不论是否属于本法所指的欺诈,用来欺骗公众或任何人(已查明或未查明的人)的任何财产、金钱或有价值的担保或任何服务的人

(a)项:属于可公诉罪行,可判处不超过十四年的监禁,犯罪标的是遗嘱证书,或犯罪标的的价值超过五千美元····

[25] 因此,加拿大的欺诈行为需要不诚实的行为,和相应的损失。McLachlin J. in R. v. Zlatic, [1993] 2 S.C.R. 29 at 43 案,对这两部分犯罪的犯罪行为和犯罪意图作了如下巧妙的描述:

同时发布的R. v. Théroux, [1993] 2 S.C.R. 5案以一般的方式讨论了欺诈犯罪的构成要素。就本案而言,由以下列证据,将足以说明欺诈行为成立:

1. 实施被禁止的行为,无论是欺骗、谎言,还是其他欺诈手段

2. 因被禁止行为而导致的损失,可能包括实际损失,或将受害人的经济利益置于危险境地。

相对应地,欺诈的犯罪意图是通过以下证据确定:

1. 对禁止行为的主观认识;和

2. 实施被禁止的行为将造成其他人损失的主观认识(损失可能存在于知道受害者的经济利益处于危险之中)。

在这些定义所要求的行为和认识均成立的情况下,无论被告是否有意地造成被禁止行为的后果,或者被告是否发生粗心大意,他都是有罪的。

[26] 实施禁止行为所造成的损失,不一定是实际的经济损失,可以是潜在的损失,这意味着受害者的经济利益处于危险之中:R. v. Théroux, [1993] 2 S.C.R. 5 at 16。

[27] 考虑到这一法律框架,我将谈谈双方各自的立场。

双方的立场

[28] 双方就相关日期,即2019年2月28日,部长发布“引渡授权书”时的法律状态达成一致:

加拿大至少在三年前就废除了针对伊朗的大部分制裁,包括禁止向伊朗提供或从伊朗提供金融服务,且到现在也没有重新实施这些制裁。因此,双方同意,在“引渡授权书”发布之时,在加拿大经营的金融机构不会因从事金融交易,或向在伊朗经营的公司提供信贷,而面临罚款的风险。

[29] 双方对本案中指控的行为是否能够构成在双重犯罪原则要求下的欺诈行为,存在根本的分歧。

孟女士的立场

[30] 孟女士提出,该行为不能构成欺诈,因为拟议的起诉在实质上是执行美国对伊朗的制裁法律。事实上,这些措施不属于加拿大法律的一部分,且加拿大已经明确拒绝。她认为,将此案定性为针对银行的欺诈是一种造作,因为美国对监管外国银行和世界另一端普通公民之间的私人交易,并没有真正的兴趣。

[31] 孟女士认为,从对汇丰银行所据称遭受经济损失或风险的各种描述中,可以明显地看出该案件制裁的重点,以及它们都依赖于美国的制裁机制。案件档案(ROC)中的一节,便详细地描述了这一机制,而且,报告中还提到,“美国制裁”是汇丰银行在继续跟华为保持客户关系过程中,可能遭受各种形式损失(或剥夺)的依据。据称,这些潜在损失,包括违规行为可能面临的罚款或处罚,以及由于汇丰银行有一个违反制裁规定的客户,而导致的声誉上的损失。

[32] 孟女士认为,加拿大对没有违反我国法律和标准的行为,而作出的引渡行为,将违反法治和基本正义原则,包括那些阻止对法律没有明确禁止的行为而进行惩罚。

[33] 孟女士认为,指导部门,包括United States of America v. McVey, [1992] 3 S.C.R. 475, Fischbacher, and M.M. v. United States of America案,要求引渡法官在名义上将指控的行为和后果转移到加拿大,并根据加拿大法律对其进行评估,而不要参考请求国的法律。如果按照这种方式,这种指控行为不会构成犯罪,孟女士认为,因为加拿大没有法律或监管制度,用来规定阻止银行与伊朗的实体做生意。如果孟女士向加拿大的一家银行就华为与伊朗子公司的关系性质做了虚假陈述,也不会造成任何损失。根据她的声明,该银行为华为在加拿大提供银行服务,包括了与伊朗商业相关的服务。

[34] 孟女士认为,在加拿大法律下不可能会有损失,因此,欺诈的“犯罪行为”不存在。相应地,“犯罪意图”也不存在,因为没有加拿大法律的制裁,所以不能说孟女士由于其虚假陈述而有意或预见损失。

检察官的立场

[35] 检察官认为,孟女士被指控的行为,本质上并没有违反美国的制裁,而是属于为了获得金融服务而欺骗银行。

[36] 检察官提出两个证明损失的法律根据,一个是不需要考虑美国的制裁,另一个是依赖美国的制裁来解释不实陈述为何重要。

[37] 为了支持第一个法律依据,检察官表示,损失可以在不依赖美国制裁及其影响的情况下确立。具体来说,孟女士对华为与星通关系的虚假陈述,使得汇丰银行在评估维持客户关系风险时未能考虑所有重要事实。他认为,这使得汇丰银行处于危险之中,不论这种情况下是否存在任何真正亏损的可能性。检察官表示,这一个风险基础完全不受美国制裁的影响,其本身就足以满足与欺诈相关的双重犯罪标准。

[38] 为了支持第二个法律依据,检察官认为,双重犯罪可以适当地把美国制裁作为外国法律背景的一部分加以考虑,以此来理解其本质行为。他认为,孟女士声称的把指控行为和后果转移到加拿大,这种做法是不恰当地照搬其字面含义,而没有说明这些行为和后果发生的背景,从而歪曲了对双重犯罪的认定,破坏了引渡条约的目的。

分析

[39] 首先,我将解释为什么我不能接受检察官提出的确立双重犯罪的第一个法律依据,即在本案中,损失可以在不依赖美国制裁的情况下而得以确立。

是否可以在不依赖美国制裁法案的情况下确立双重犯罪?

[40] 在许多情况下,借款人的虚假陈述会使得债权人处于风险之中,即便贷款已经被如期偿还。即便没有造成实际损失,但债权人在贷款尚未得到偿付期间,仍具有损失的风险,此时欺诈就产生了。例如参见R. v. Abramson, [1983] B.C.J. No. 1305 (B.C.C.A.), R. v. Fast, 2014 SKQB 84, and R. v. MacMullen, 2014 ABQB 476 案。

[41] 但是,虚假陈述或失实陈述必须是决定性,或有意义的陈述,从某种意义上说,它可能会造成损失或损失的风险。如果该谎言与被欺骗方的任何潜在损失或损失的风险无关,那这就不是欺诈,只是谎言。损失的风险必须是真实的,它必须与不诚实的行为或者陈述有内在的联系:参见R. v. Knowles (1979), 51 C.C.C. (2d) 237 (Ont. C.A.)案。风险不能够仅是理论上的:R. v. Olson, 2017 BCSC 1637 at para. 68 案。

[42] 在R. v. Riesberry, 2015 SCC 65 案中,Cromwell J. 在判决中指出,欺诈的证据并不总是取决于受害人对欺诈行为的信赖,或受害人被诱导作出损害自身利益的行为。但是,必须有证据能够证明欺诈行为和受害人损失风险之间有充分的因果关系,这种关系不能太遥远:参见Riesberry at paras. 17, 26-28案。

[43] 如前面所述,案件档案(ROC)和案件增补档案(SROC)中均大量提及到美国制裁给汇丰银行带来的相关风险,这些风险是由孟女士对华为和星通之间的关系作了虚假陈述所导致。风险包括,潜在的刑事或民事责任、经济处罚,或者因为与违反制裁客户进行联系而对汇丰银行的声誉造成的损害。

[44] 检察官提出,案件档案和案件增补档案也描述了汇丰银行可能遭受的损失或损失风险,且这些与美国的制裁无关。但是,我不能同意这种说法。

[45] 检察官似乎认为,汇丰银行所面临的经济或声誉上的风险,是源自于孟女士为了维持融资关系而虚假陈述了华为与星通的关系这一简单事实,因为这一失实陈述使得汇丰银行在与华为交易时未能作出明智的决定。尽管事实可能如此,但仍然要证明虚假陈述与汇丰银行作出决定所需的信息(无论汇丰银行是否事实上依赖这些信息)这两者之间存在因果关系。在案例档案和案例增补档案中,很难看出这种不依赖于美国制裁的影响的联系。

[46] 检察官指出,案件档案和案件增补档案中仅有两处内容证据,提及潜在损失与美国的制裁无关。

[47] 第一此提及,见案件档案的第36段:

预计汇丰银行的证人A将进一步证实这一点,如果华为没有实际出售星通,鉴于这种关系可能会带来额外的风险,这一事实对于汇丰银行是否决定终止与华为的客户关系,具有“重大”影响。

[48] 孤立地看,证人A的这一总结陈述,似乎能够符合检察官给出的解释,称广义和一般意义上的风险,是由借款人关于是否已经出售并脱离一家较小公司的虚假陈述所引起的。但是,如果把案件档案作为一个整体,以及从第36段的上下文来看,证人A所陈述的结论与美国制裁有内在的密切联系。证人A的预期证据也可见于第35段中。这段直接讲述了汇丰银行对华为与星通之间关系的担忧,即星通 “试图向伊朗出售遭到禁运的惠普电脑设备”。此外,将案件档案作为一个整体看待,在2013年8月的会议上,孟女士的虚假陈述是在路透社发表两篇类似指控文章的背景下做出的。

[49] 因此,我不会把案件档案中的第36段,解释为汇丰银行因孟女士的不实陈述而面临的风险与美国制裁无关。

[50] 检察官提及到的第二个用来证明潜在损失与美国无关的证据,似乎在案件档案的第8段。这段详细地描述了案件档案第36段中证据的种类,预计是由另外一个不同的证人提供。我对第36段的评论也同样适用于本段。

[51] 某种程度上,检察官似乎进一步认为,与伊朗进行经济交易这一简单事实可能会引发声誉风险,而不论这些交易可能带来的与制裁相关的后果。我没有在案件档案或案件增补档案中找到这种结论的依据。

[52] 在不提及美国制裁的情况下,案件档案和案件增补档案并没有为由于孟女士被指控不实陈述,与汇丰银行的经济或声誉风险,设定因果关系基础(超出理论或推测的范围)

美国的制裁会在双重犯罪的认定中发挥作用吗?

[53] 我要探讨一个问题,在分析双重犯罪中,美国的制裁制度是否可能会适当地发挥作用。

[54] 孟女士提出,根据判例,不得、至少不能增加或扩大在其他方面不存在的国内犯罪的核心要素。

[55] 为了支持这一立场,孟女士引用了La Forest J. in R. v. McVey at 529案中的陈述,“引渡法官根本无需关心外国法律”;以及Charron J. in Fischbacher at para. 35案,“引渡法官的角色不包括对外国法律的任何审查”;以及来自于其他判例类似的表述或引述。如参见Norris v. Government of the United States of America, the Secretary of State of the Home Department, Bow Street Magistrates’ Court, [2008] UKHL 16 at paras. 65 and 78-80案。

[56] 但是,这些陈述都是在不同背景下作出的。在每一个案例中,法院都会强调,由于议会选择了“基于行为”的方法来认定双重犯罪(而不是“基于犯罪”方法),引渡法官的职责不包括确定犯罪是否能够在外国构成犯罪。不同于“基于犯罪”方法,“基于行为”方法不要求法官确定外国犯罪的要素是否与国内已确定犯罪的构成要求“相符”。

[57] 因此,在考虑指控的行为,在国内对双重犯罪的分析方面,关于引渡法官“不关心外国法”的司法声明并不有助于确定外国法律是否可以发挥作用。

[58] 在我看来,外国法是否有可以发挥作用取决于“行为”的预期范围,相应地,取决于在概念是将什么转移到加拿大背景下考虑。我们知道,任务(在分析双重犯罪行为的国内方面)是查明所指称的行为的“实质”或“本质”,并在概念上向加拿大转移适用:参见Fischbacher at para. 29案.。问题是,在何种抽象或普遍性的层次上,来描述行为的实质或本质。

[59] 孟女士采取的是非常具体和明确的方法。她把每一个事实都变换成仿佛行为完全发生在加拿大领土。按照这个方法,在概念转换中将要考虑的“行为”将包括以下内容:

- 在加拿大向一家加拿大银行就华为与伊朗子公司的关系性质作出了虚假陈述,以及

- 银行(信赖该虚假陈述)继续在加拿大向华为提供金融服务,包括与伊朗商业相关的服务。

孟女士提出,这种行为在加拿大不能构成欺诈,因为没有损失发生,加拿大没有出台法律或法规来阻止银行与伊朗实体做生意。对一家伊朗子公司作出虚假陈述,在法律和事实上都是无关紧要的。

[60] 这个方法的困难之处在于,它不适当地把据称构成全部欺诈的每一个具体事实都孤立开来。这种通过从在概念上将这些事实单独地移换过来的方法,忽略了它们的整体影响,从而忽略了指控行为的“本质”。在我看来,对于欺诈等罪行,假设将“行为”视为发生在加拿大,必须要有一个比孟女士立场所允许的范围更加广泛。

[61] 设想一下。如在加拿大作出的虚假称述使得一家美国银行因违反美国制裁而面临经济风险,我认为,在加拿大国内对欺诈行为进行起诉是恰当的。我们关于欺诈的法律并不妨碍人们为了确立构成损失而去参考美国去解释美国银行是如何被置于风险之中。受害人是一个外国实体,这对于我们的欺诈法来说也无关紧要。只要事件发生在加拿大,就可以在加拿大起诉。加拿大的欺诈法超越了国际范围,包括了构成事实矩阵的所有相关细节,包括可能赋予某些事实意义的外国法律。

[62] 既然国内的起诉可能以这种方式间接地依赖于美国法的效力,因此很难理解为什么引渡程序中双重犯罪分析的在国内方面认定时不应该这么做。

[63] United States of America v. Wilson, 2013 BCSC 2423, aff’d 2016 BCCA 326案为这个推理提供了一个有用的例子,尽管我注意到,在双重犯罪分析中对美国法律所采取的方法似乎并没有在该案件中得到论证。Wilson 先生因涉嫌向美国信用卡持有人销售防欺诈产品的电话营销方案而被申请引渡。这些信用卡持有人实际上不需要这种保护,因为美国法律将欺诈收费的赔偿责任限制在50美元以内。在下令引渡 Wilson 先生的过程中,Dickson J. (当时本法院法官)直接考虑了美国法律,并向持卡人的受害者解释这种损失情况,以及如果Wilson先生的行为发生在加拿大,他将构成欺诈。

[64] 双方同意,迄今为止,没有任何一个判例直接地回答了这个问题,即被指控为欺诈行为的“本质”是否包括作出不公正陈述的法律背景(正如我所指出的,除了Wilson,这个问题似乎没有被讨论过)。但是,与其他罪行相关的极具说服力的判例认为确认这一点。

[65] 在Re Collins (No. 3) (1905), 10 C.C.C. 80 (B.C.S.C.)案中,罪行是作伪证,即以虚假宣誓的形式,以及被要求引渡的人辩称,除其他外,这种行为发生在加拿大不构成犯罪,因为宣誓是在一名没有权力的加拿大官员面前进行的。Duff J. 在判决103段中认为,尽管法院不得将规定所控罪行定义的法律移植到加拿大,但是法院确实移植了被控告人的环境,包括请求国的地方机构,以及影响法律权力和权利,以及确定有关人员的法律性质的法律:

可以从两个方面看待这一问题。一种是专心于考虑请求国的具体情况;另一种是假设被告以及被告的行为转移到本国。在第一种情况下,一种是根据加拿大法律对被指控的罪行作出定义,并将其适用于被告在具体情况下的行为。如果在这些行为中,你认为符合罪行的定义,那么你就要遵守法律和引渡协定的要求。在第二种情况下,如果你设想被告在这个国家从事这种行为,那么必须将他和环境共同移植,我认为,这种环境必须包括在相关的请求国家的地方机构,影响法律权力和权利,以及确定有关人员行为的的法律性质的法律,当然,原则上并不包括规定被控罪行定义的法律。

用这种方式来处理本案,那么我们会得出什么结论?如果我对加州的法律的看法是正确的,我们就可以得出答案。我们得到一个事实,有一起案件在一个有管辖权的法院待决,而该法院的做法是授权在该案件中作出某项宣誓。宣誓作出了,但其中包含故意的虚假事实陈述。换句话说,除了伪证的所有其他构成要素外,在司法程序中,你必须按照法律授权的方式,在有管辖权的法院面前宣誓。这些事实构成对被告指控的“犯罪行为”的实质和本质。如果你把这些事实搬到这个国家,根据加拿大的法律,你就会犯伪证罪。

[66] 根据Duff J.概述的方法,由外国管辖权所确定的外国行为的“法律性质”在概念上与他们所从事的环境的其他相关方面一起移转。因此,加罪行为的“实质和本质”就被概括起来,或相对抽象,即:“在法律程序中,你必须在有管辖权的法院前,以法律授权的方式宣誓”。孟女士主张的双重犯罪行为分析的方法,与这种普遍性与抽象性不相符合。

[67] Duff J. 的这种方法和推理,被安大略省高等法院和安大略省上诉法院应用在Germany (Federal Republic) v. Schreiber, (2004), 184 C.C.C. (3d) 367 (Ont. S.C.), and (2006), 206 C.C.C. (3d) 339 (Ont. C.A.)案件中。两个法院都认为,德国“收入”的概念可能不同于加拿大的概念,可以促使考虑,如果指控行为发生在加拿大,是否构成逃税。

[68] Watt J.(当时的他)指出,在从请求管辖国转移有关事实时,法院可能还需要将外国管辖权的制度和法律作为上下文来理解(见第37款):

···在将事实从请求国法域导入到被请求国法域时,必须同步导入必要的外国法域的体制和法律,以便为引渡决定提供审查背景。引渡的关键是逃犯被指控所犯罪行的实质。

[69] Schreiber先生的行为包括获得秘密佣金,且没有将其作为收入的一部分进行申报,通过把佣金付给信箱公司来隐藏佣金收据,以及通过一系列与没有其他合法业务的公司间的金融交易,从而让自己获得资金:第129段。Watt J. 同意请求国的意见,认为该行为的实质是逃税:Schreiber先生的收入本应纳税,但他故意在纳税申报单中省略了它,否认它的存在,并隐瞒它,以逃避纳税。这符合双重犯罪的要求,因为根据加拿大法律,在加拿大做这些事的人就是在逃避或企图逃避税收:第130-137段。

[70] 安大略上诉法院驳回了Schreiber先生的上诉,裁定(就逃税罪而言)他的行为构成了加拿大法律下的罪行。然而, Sharpe J.A.借此机会,在附带意见中支持Watt J.的结论,即在双重犯罪分析中,国外法律概念可以适当地为指控行为提供背景,并赞同他将这些概念转换为必要背景的做法(见第42条):

···我同意引渡法官的意见(第37段),即当“在将事实从请求国法域移植到被请求国时,必须同步移植必要的外国法域的体制和法律,以便为引渡决定提供审查背景。”正如Anne Warner La Forest, La Forest’s Extradition To and From Canada, 3rd ed. (Aurora, Ontario: Canada Law Book, 1991) states at pp. 69-70[,]案指出“···外国的体制和法律必须构成审查该国发生的活动的背景。毕竟,在引渡中罪行的本质是关键。”Duff J.在Collins, Re (No. 3) (1905), 10 C.C.C. 80 (B.C. S.C.) at p. 103案中指出:

···如果要假定被告在这个国家从事有关的行为,那么必须连同他的环境一起移植:我认为,这种环境必须包括相关的请求国的地方机构、影响法律权力和权利,并确定有关人员行为的法律性质的法律,当然,原则上[不包括]规定被指控罪行定义的法律。

[71] Sharpe J.A.对此表示认可,如果加拿大对“收入”的定义不包括秘密佣金,那么,可以适当地考虑德国的定义,因为被指控的不法行为的实质是,使用欺骗和不诚实的手段来避免法律义务,无论如何裁定(第43段):

···但是,我确信,“收入”的法律定义属于外国法律环境的范畴,这个法律环境应适当地被考虑为所指控的不法行为发生的背景。必须从收入的定义来确定纳税义务的性质和范围,但所指控的不法行为的实质是,使用欺骗和不诚实的手段来避免法律义务,无论这种义务如何确定。

[72] 在Norris at paras. 96-101案中,英国上议院详细提到了 Duff J.在Collins案中的推理,并优于Re Norgren [2000] QB 817案中的推理而适用。英国高等法院在判决附文中认为,根据相关英国立法,所指控的纽约和太平洋证券交易所的内幕交易不可能构成犯罪,因为该立法只禁止伦敦交易所上市证券的内幕交易。因此,Norris先生抗辩未能成功,其辩称案件所指控的行为包括操纵价格,而根据英国法律,操纵价格本身并不构成犯罪,因此请求国不能证明这种行为构成妨碍司法。

[73] 在Norris案中,英国上议院对双重犯罪分析中需要审查的行为采用了“更宽泛的解释”,因为这与引渡法所作的宽阔和宽泛的解释更为一致,以使得引渡法规能够实现其目的和跨国利益(第86-90段)。在Collins案中采用了这一方法后,上议院得出结论认为,Norris先生所称行为的实质或实质妨碍了指定机关正在进行的刑事调查。虽然调查结果是对操纵价格的指控,但这一事实“没有理由认为,根据英国法律,阻碍[联合国]指定机构进行同等调查不构成犯罪”(第99-100段)。

[74] 澳大利亚和新西兰法院分别在Linhart v. Elms, [1988] FCA 416 和 Ortmann v. USA, 2018 NZCA 233案中采取了类似的做法,后者明确采用了Schreiber 和 Re Collins案的推理。

[75] 在Schreiber案第43段中,Sharpe J.A.承认没有多少权威意见可以精确地确定哪些内容可包括在“被移植的法律环境”中,这与哪些内容可被视为对被请求引渡人的指控行为的要素截然相反。他指出,在所有情况下,都没有明确的界线来确定两者之间的界限。

[76] 如果不是清晰明了,而是存在灰色地带,检察官辩称,本案属于Schreiber 和Collins案的灰色地带,而孟女士则辩称属于清晰明了。

[77] 就此,孟女士入认为,Schreiber 和 Collins案中所涉及的外国法律概念涉及一些次要的细节:宣誓的权力和收入的定义。她认为,与此相反,外国法律涉及犯罪的核心要素,因此不应将其移植到国内方面对双重犯罪分析中来。

[78] 我不同意上述意见。

[79] 首先,宣誓的权力和收入的定义在Schreiber 和 Collins案中都不是次要的细节。即便是技术性的,也是确定行为实质的关键,这个行为需要针对犯罪的要素被移植或检验。

[80] 第二,本案中被指控的不法行为的实质是,在银行与客户关系中故意作出虚假陈述,而使汇丰银行面临风险。美国的制裁是解释汇丰如何面临风险所必需的事实状态的一部分,但其本身并不是该行为的内在部分。

[81] 因此,我不能同意孟女士的观点,即参考美国的制裁来理解汇丰银行面临的风险,就是允许外国法律来对行为的本质进行界定。加拿大的法律可以确定所指控的行为在本质上是否构成欺诈。

[82] 孟女士对双重犯罪行为的分析,将会严重地限制加拿大在引渡欺诈罪和其他经济犯罪方面履行国际义务的能力。诈骗罪有着巨大的潜在范围。它可能包括非常宽泛的行为,很大的时间跨度,以及在多个地方或司法管辖区的行为、人员和后果。经验表明,许多欺诈者尤其会从国际交易中获益,通过这些交易,他们可以隐藏自己的身份和欺诈的地点。如果以孟女士建议的方式来适用双重犯罪原则,将使得在引渡背景下,人为地缩小欺诈的范围。在许多情况下,它将完全地不考虑所称虚假陈述的理由,以及虚假称述如何造成受害人损失或损失风险的考虑。如果适用这种方法,似乎上面描述的Wilson案,需要作出一个不同的结果。

[83] 最后,我将回答孟女士提出的问题,即如果外国法律是否在双重犯罪分析中发挥作用,在一些情况下,引渡程序可能间接地帮助执行有违加拿大价值观政策的法律。1860年加拿大最高法院的多数法官在Anderson, Re (1860), 20 U.C.Q.B. 124 (U.C.C.A.)案中的裁决便提供了一个好的例子,在对密苏里州的一起谋杀案的双重分析分析中,便部分依赖于美国有关奴隶制的法律。即使在今天,人们也可以设想这样一种情况,即假设的外国奴隶制法可能导致与加拿大的欺诈罪相当的行为。具有攻击性的外国法律不应该在双重犯罪分析中起到作用吗?

[84] 答案可以从两方面进行分析。

[85] 首先,经济制裁法,比如美国授权书时期的经济制裁法,不是加拿大法律的一部分,但也不像奴隶制法那样,从根本上违背加拿大的价值观。

[86] 第二,在引渡程序的最后阶段,司法部长被明确要求考虑所有相关的情形,如果引渡令是“不公正或压迫性的”,则应拒绝引渡令:参见该法第44(1)(a) 条。部长的决定将必然地考虑到根据外国法,是否会导致加拿大价值观的不公正,或压迫的结果。在Schreiber案中,安大略上诉法院将部长的这一责任明确地与双重犯罪分析,以及加拿大法律和外国法律之间的差异联系起来,这些差异可能会在这一分析中发挥作用:

[46] 在口头辩论中,有人建议,外国可能会征收一种违反加拿大司法标准的税种,加拿大法律应拒绝引渡逃避这种税收的个人。在我看来,这种特殊情况由部长根据第44条行使其自由裁量权适当处理,即在“考虑到所有有关情况可能是不公正或压迫的情况下”,拒绝移交。

[87] 部长关于移交的决定须受到司法审查,这进一步保护了在双重犯罪分析中免遭因考虑外国法而产生不公正或压迫的结果。

总结

[88] 关于所提出的法律问题,我的结论是,作为一个法律问题,引渡所需的双重犯罪要求在本案中能够得到实现。美国制裁的影响可能在双重犯罪分析中发挥适当作用,而作为了审查涉嫌行为的背景或背景的一部分。

[89] 因此,孟女士的申请应被驳回。

[90] 根据《引渡法》第29(1)(a)条下更大的问题,即根据《刑法》第380(1)(a)条,孟女士在加拿大受审,是否有证据可以证明其被指控欺诈罪有正当的理由,我没有作出回答,这个问题将在诉讼的后一阶段进行决定。

本文转自磨工法务,抱住获授权发布

编辑:抱住君丨 版式:WING

特别申明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表抱住观点或立场。如有关作品内容、版权或其它问题请于作品发布后30日内与抱住联系。

点击阅读原文,查看精彩好文!

阅读原文 关键词

汇丰银行

银行

伊朗

风险

星通

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。