滴滴不顺风,21岁空姐打车遇害:共享经济背后惊人真相,看后慌了!

共享经济的一根商业支柱,正在坍塌。

一波还未平息

一波又来侵袭

一波还未平息,一波又来侵袭,快车司机“打人”事件之后没多久,滴滴又惹上了新的麻烦。

这一次的事件从性质上来看要比司机因为与乘客纠纷而动手打人要严重得多,一名21岁的空姐搭乘滴滴顺风车遇害。

这一次,滴滴方面在反馈速度上相当及时。

5月10日,滴滴方面发表声明表示,作为平台负有不可推卸的责任,并真诚地和李女士的家人道歉。同时,滴滴已经成立专项工作组,密切配合警方开展案件侦查工作。

5月10日晚间,滴滴公司再次对外公布,发表了悬赏额高达100万元人民币的悬赏令,并向全社会公开征集线索,寻找该名具有嫌疑的顺风车司机,同时公布了该名具有嫌疑的身份证号、电话和照片。

滴滴作为共享经济平台应该承担什么样的责任?

甚至,线上线下融合出现的各类服务交易平台应承担什么样的责任?

责任边界

错位的平台

等一下,滴滴没有推卸责任——其实这句话非常值得再做思考。

阿里从来没有否认过淘宝上存在假货——当然,我们也应该看到淘宝在防范假货这件事不是没有投入的,并非听之任之。

当一个消费者在淘宝上买到假货后,标准的流程是寻找淘宝运营方(小二)的帮助,在他们的协助下,向卖方讨要说法。

换句话说,消费者和卖方,是一对博弈者,而淘宝,更像是仲裁者的角色。在我的印象中,很少有这样的案例:消费者由于买到了假货,淘宝予以赔款。

而在更多的平台型内容网站上,长期以来遵循的是避风港法则:张三传了盗版,不干平台的事。在李四出具侵权证明后,平台予以将侵权内容下架,做到这点平台就不承担侵权的责任。

很多时候,互联网共享经济平台倾向于认为自己仅是对接服务提供者与消费者:

一面,对服务提供者,它们把平台与服务提供者的关系设计为联盟关系;

另一面,对消费者,它们认为服务出现问题时,平台仅需承担对服务提供者的管理责任。

比如从一个小细节看,在司机打人事件中,滴滴的声明中的“垫付”医疗费用说法某种程度上显示它把自己放在对接平台的角色里。

在线下,我们熟悉的优质服务范例多是,出现问题时商家全力弥补顾客的损失。而在这里,在出现问题时,平台似乎并不认为是自己违背了消费者之间的服务契约。

汤姆·斯利写过一本书,书名叫《共享经济没有告诉你的事》。

如同《删除》一样,但凡对创投概念冷嘲热讽的都不会畅销一样,这本把共享经济说得一无是处的书,并没有什么名气。——顺便说一声,舍恩伯格后来又写了《大数据时代》,这回迎合了创投圈的需求,书立刻畅销,舍恩伯格立刻变得赫赫有名。但斯利同学没这么干。

共享经济的商业秘密:将成本大幅甩出。这就是为什么任何一个共享经济平台都不会承认自己是服务提供者,他们总是强调自己是服务提供者和获取者之间的连接者。

责任边界

平台与司机:联盟而非雇佣

互联网上的共享经济平台首先是改变了雇佣关系,比如司机不是出行平台的雇员,这些服务提供者与平台之间的关系可称之为“联盟”,即作为符合资格的个体接入平台、为消费者提供服务。

关于平台和司机的关系,比如说,Uber早些年有相当多的驾乘之间的矛盾,Uber一直试图想扮演类似淘宝的角色:我不需要为驾驶者承担责任,虽然我可以协调你们之间的纠纷。因为:司机不是我的雇员。

所以,Uber拒绝道歉,也拒绝赔偿。当然,Uber也拒绝承认,我是一个出租车公司。

纯理论而言,Uber这个态度其实不能算错。

在大力强调平台主体责任的当下,恐怕连接者而不是服务提供者的说辞,至少在中国,是很难行得通的。

在滴滴事件中,滴滴的确只是服务提供者和需求者之间的连接。但舆论对滴滴的要求;你不能甩锅。

假定滴滴按照纯理论的连接者角色要求自己只是去尽淘宝式的责任,恐怕舆论并不会放过他。乘客也不会。事实上,乘客在他的那篇刷屏文章里,也对滴滴第一时间的反应做了抱怨。

无论纯理论上滴滴是不是连接者,公众已经把它等同于一家出租车公司。

责任边界

平台与消费者:我们是向谁购买服务?

互联网上的共享经济平台的出现更改变了我们熟悉的服务提供商与消费者之间的服务契约关系。也即:

当我们打车、住宿或者其他服务遇到问题是,我们该认为是这个服务提供者个人有问题,还是平台有问题?

一位滴滴司机涉嫌杀害某位女空姐,并潜逃。

滴滴已经发布了百万悬赏,来寻找这位司机。

与司机打人这个case类似的是,这个疑凶也不是滴滴的雇员,因为车型是顺风车。

但真正的问题是,以打车出行平台为例,对于消费者(即乘车人),平台的责任边界究竟在哪里?

我们现在假定,最终疑凶归案,刑事责任肯定是要承担的,接下来就是民事责任,也就是民事赔偿。

受害者家属能不能要求滴滴承担连带责任?换而言之,在这起司机提供服务过程中引发的血案,受害者家属能不能任意选择司机或者滴滴进行民事赔偿?

如果说,顺风车的准入门槛低于网约车的准入门槛(后者对司机、车型的要求更多,比如司机不应有刑事记录等),那么假定是一台网约车且司机并非滴滴员工,犯下了这样的血案,滴滴该承担什么责任?

当下平台与服务提供者之间的联盟关系远尚未逐渐演化到一个合理的平衡点。

总的来说,随着线上线下的融合,互联网上的服务交易平台对服务提供者、对消费者应承担什么样的责任,这个问题的答案估计还需经过很长一段时间的多重力量博弈。

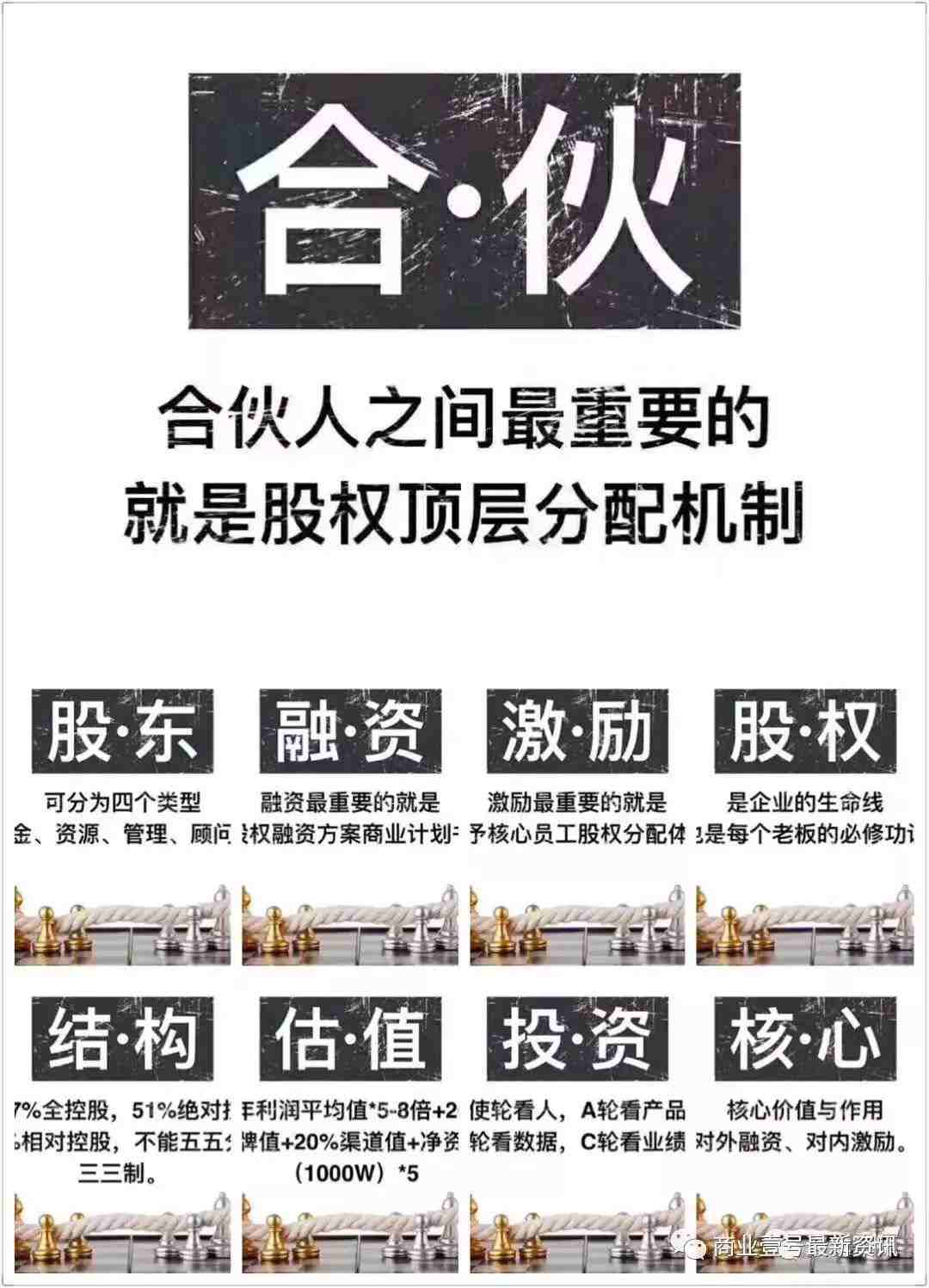

作为一个企业的老板或者合伙人你有没有想过,许多企业为什么撑不过寒冬?为什么留不住人才?为什么无法吸引人才?这些问题企业管理者每年都在问。当下很多企业的死亡未必是死于外部竞争的优胜劣汰,而是企业内部的消耗。

一个合理的商业模式设计,一个专业的股权激励制度对于一个想要做大做强的企业来说都是必不可少的。

“谁出的钱多,谁占大股”这句话真的让很多人误入歧途。如果资金型股东一直不参与日常管理,却又喜欢关键事指手画脚怎么办?一旦风头不对,他想套现抽资怎么办?公司想要长远发展,如何科学公平的分配股权?应该分给谁?怎么分?老师今天告诉你。

点击上方 绿色语音图标 倾听

股权分配

让最有价值的人成为股东

1、出资股东出钱不出力,老板一个人干,分红他拿大头;

2、一旦亏损,有可能抽资走人;

3、兼职股东的心思都在自己的公司;

4、不参与公司日常运营,关键决议容易犯错;

5、如果是均分出资占股,发展中股东心思不齐,公司散伙;

6、即使是老板本人出资占大股,也有注意资金型股东对公司的贡献度参与度是否与股权相匹配的问题;

7、融资时,老板很容易因股权结构没设计好而丧失控制权;

8、其他股权问题等等... ...

现实中,许多企业不知道应该按照可持续贡献来分配股权,或者不知道该如何操作。公司的股权究竟应该怎么分?分给哪些股东?

作为老板,当下最重要的一件事:学懂股权,学会分权,学会分钱才能保证自己的公司长治久安,反之莫名其妙的白打工,丢失自己的控制权。

中国有句老话,生意好做,伙计难搁。

股权既是一门技术,也是一门艺术。

现在有这样一句话:股聚未必人聚,人聚则必股聚;散得巧妙,散得艺术,散得众人心服;方能众心合一,方能企业强而事业久!

特举办《企业董事长股权线上学习》专题。

主讲内容:

主讲内容:

1.究竟什么是股权?

2.股权该如何分配,哪些人可以获得股份?

3.常见的分配陷阱有哪些?

4.股权激励该从哪些方面入手?

5.如何将分错的股权收回来?

6.如何利用商业计划书轻松融资?

7.如何在做好分股权但在治理股东方面不放松?

8.好朋友一起创业,如何书写出资协议才能不伤感情,不起纠纷?

9.家族企业应该如何规划企业股权结构,使企业有序经营?

10.企业不断发展壮大,走向集团化的过程中,应该如何做股权的顶层设计。

2.股权该如何分配,哪些人可以获得股份?

3.常见的分配陷阱有哪些?

4.股权激励该从哪些方面入手?

5.如何将分错的股权收回来?

6.如何利用商业计划书轻松融资?

7.如何在做好分股权但在治理股东方面不放松?

8.好朋友一起创业,如何书写出资协议才能不伤感情,不起纠纷?

9.家族企业应该如何规划企业股权结构,使企业有序经营?

10.企业不断发展壮大,走向集团化的过程中,应该如何做股权的顶层设计。

随时随地,学习股权

- 只讲干货,不讲理论 -

报名须知:

1,分享股权

2,授课形式:语音+图片+文字+案例+资料

3,授课时间:18:40—21:00

4,学习费用:进群学习只需在线支付

58元/人的费用即可。

5,纯干货分享,不讲理论,只讲干货与落地案例和方式方法。

6,名额有限:为了保证课程质量和互动效率,每次仅限120位老总参与,超过人数,只能预约下次。

7 , 报名仅限企业:董事长、法人、总经理、股东 CEO 进群学习

长按下方二维码 加入线上股权学习

声明:版权归原作者所有,不代表本平台立场跟观点,如有异议请留言给我们,我们会立即处理

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。