韩东《在码头》 与荒诞的理性距离

《在码头》是作家韩东作为电影导演的第一部作品,它改编自韩东的同名中篇小说,讲述三位诗人坐轮渡送别另一位诗人,因为错过火车而转乘轮渡时偶遇当地流氓,折腾一夜后到天亮才离开的故事。同样作为诗人的韩东,如何看待、描述自己所属的这一群体,从《在码头》中我们可以得到韩东的答案。

文|雷米

图|网络

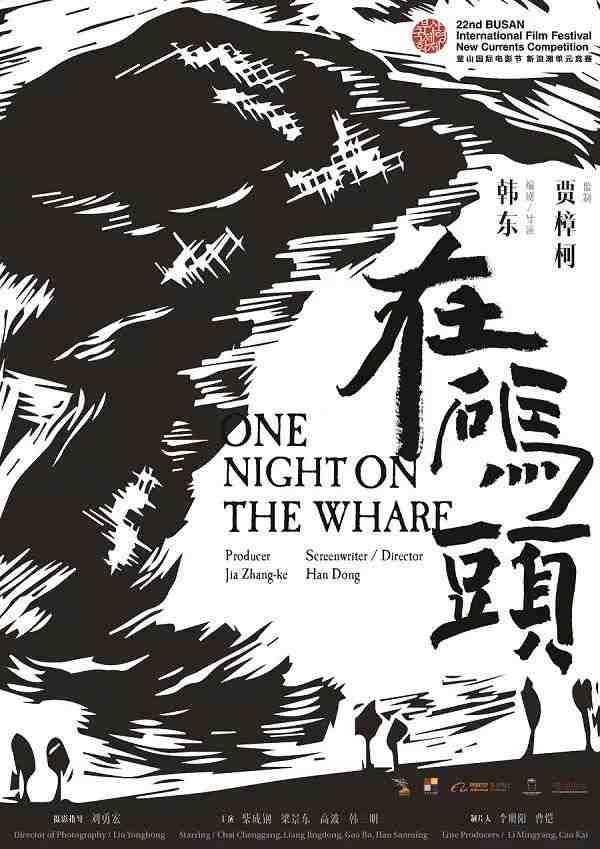

今年10月,《在码头》在釜山电影节进行了世界首映。美媒《好莱坞报道者》称「a love-it or hate-it proposition」,指出了这是部令人「非爱即恨」的作品,这一形容可谓相当准确。大多数看过本片的观众给出的评价趋于两极化,而我个人的观影体验似乎也能为这种现象作出解释。

《在码头》改编自韩东的同名中篇小说,讲述了三位诗人坐轮渡送别另一位诗人,因为错过火车而转乘轮渡时偶遇当地流氓白皮,白皮认为他们的背包中有「东西」,双方发生冲突,折腾一夜后到天亮才离开的故事。这是作家韩东作为导演的处女作,可以说是一部具备了作家性格的异质性电影。从外观上看它是场亲切热烈的闹剧,内部却包裹了冷调的非现实荒诞。

釜山电影节开幕前,我在电影节首尔办公室第一次看了这部片子。因为贾樟柯做监制,加上导演韩东的作家诗人背景,这一组合似乎意味着某种批判与诗意的结合。而事实上,电影几乎颠覆了这种期待。若用观看普通剧情片的视角来看的话,它的缺点其实显而易见,叙事、表演、台词都带着令人水土不服的尴尬。直至看完另一部传统规整的剧情片之后,我才开始进行二次思考,继而对《在码头》略有改观,选择了在电影节时二次观看。

影片开始是一个长时间的固定镜头,码头乘客来来往往,配有读诗的声音,诗歌作为一种文本一开始已经介入电影,随后揭开一场诗人朋友间的饯行场面。主人公丁子向小卖部女店员吟诗示好时,诗歌再次登场,在电影最后店员与丁子再会时这首诗再次出现。诗歌文本在这部电影中的存在,并不是从审美角度的诗意性展示,而是一种生活化的功能手段。

电影中的诗人也完全接近普通人,这是银幕上极少出现的诗人形象。有人将吟诗践行的场面与11年前吕乐电影《小说》相比,其实并不具有可比性。《小说》呈现了接近一小时的文学讨论会,王朔、马原等作家作为演员登场,探讨「什么是诗意」这一主题,而《在码头》中的诗人则完全没有任何关于「诗」的批评意见,电影所呈现的诗人们是十分生活化的,甚至带着些自嘲色彩。这样的表现也是一种自我审视,作为诗人,如何看待、描述自己所属的这一群体,从《在码头》中我们可以得到韩东的答案。

作家转型至导演,许多人的电影中都会留下或深或浅的文字印记。最糟糕的表现之一在于对台词的执着,毕竟在文学到电影的转换中,台词成为了两者间唯一的物理联系。善用文本的作家在电影台词上大展身手,其结果便是妙语连珠的造作台词频繁登场,仿佛自我炫耀一般。庆幸的是,韩东并没有将这种弊病带入电影。《在码头》中大部分台词的偏向于收敛和沉淀,比起一触即发的喜剧幽默,更像是慢半拍的冷调荒诞。

从内容来看,这部片子是充满「热度」的,有许多平易近人的展示性装置,或者说,接近于虚张声势的「炫耀」表演,如丁子与白皮首次见面时的共舞,站务员徐姐操起菜刀对老二大骂的场景等。而电影整体却又带着一种冷察性的视角,观众会发现很难与其中的角色产生联系,难以共情。阅读这种荒诞的最好方法是与电影保持一定的理性距离,以一个外部者的态度去观望其中展开的一切。

韩东像是有意隐藏起了作家的「巧」与「智」,尽管主人公是知识层,但电影中并非架构于精英阶级之上,所有人物身上都能看到一种平民化的拙笨感,例如帮大哥打架,刚出场没一分钟便被玻璃扎了脚边哭边骂的老二、因为老二带人搜查,在站务员宿舍里缩头躲起的丁子,以及拿着相机全神贯注拍鹅的欧阳。从乘船之前诗人和地痞白皮产生冲突起,许多言语到身体的暴力场景多次出现。在这些爆发戏的过程中,尤其是多人场面中,演员的演技和念词方式也许会让许多观众感到不适,感觉似乎虚假和夸张贯穿了全片,这也成为了本片受人诟病的主要原因。尽管我们并无法确知这究竟是导演对演技把控的失误,还是有意化巧为拙,但不得不说,表现方式上的「拙笨」却恰好迎合了全片荒诞的设定及非现实的氛围构建。

对这部电影而言,它要做的绝不是用自然派的表现方式说服观众,令所有人信服其情节内容的真实性。因为这种「真实」其实并不存在其中。当人们用判断传统剧情片的标准来看待它,试图去寻求其中的真实,无异于投身一道无解之题。

诚然,「荒诞」无法用来解释并合理化电影中的一切,片中对人物情感的描述非常单薄,几乎难以支撑人物的行动;人物与人物之间的沟通和交流也是如此。在观众与人物失去情感连接时,仅靠一种理性距离,通过观测黑色幽默继续看片其实非常困难。

从白皮开始挑衅诗人开始,故事其实已经进入了非现实语境下的循环之中。在解决双方冲突的过程中,新人物的登场看似将要带来转机,实则不断发展出新的问题。诗人们、流氓们、事件解决者们……所有人物身陷于此,一个夜晚仿佛被延长了许多倍,观众甚至比主人公更为疲倦。这种感受不仅来自时间的拖延,更重要的是诗人一伙和白皮一伙的矛盾看似永无解决之日,以及所有人物的看似合理,实则荒谬且无意义的在场。分明已经发生了许多事,但又好像什么都没有发生——全体人物正在共同经历着这样荒诞的时间。只是,片中并没有任何人对他们自体的存在发问。

作为冲突导火索的背包中的笔记本被赋予了超现实的金色光芒,这仿佛是诗人们折腾一夜的缘由,也是他们想要守护的唯一之物。然而,笔记中是什么,它究竟象征着什么?这成了导演留给观众的问题。作为道具的「笔记」原本应当另有深意,而从文字转为影像后,带着虚幻、诗意、隐秘感的笔记经过戏剧性地夸张放大,从一种精神化的道具变为娱乐化审视下的物质道具,失去了一部分秘而不宣的重量。

「这部电影的缺点正是它的优点。」韩东曾在访谈时这样说。《在码头》作为韩东的第一次尝试,视听语言上给人的印象并不算深刻,但可以说是既无功也无过。从文学到电影,将已建构的世界转移到另一种媒介,风格会成为关键,而这个风格应该是什么,韩东还将继续探索下去。

Q&A

在拍电影之前,作为一个写作者的生活是怎样的?

韩东:很规律。比任何上班族都规律,在拍电影之前。早上六点半起来,到工作室去,下午大概六点钟下班返家,非常规律,没有星期日,除了有事情,朋友来了或者什么的。包括大年三十、大年初一,只要没事,我都去工作室,很规律很机械。

为什么会专门需要一个工作室呢?

韩东:习惯吧,因为我一向如此。从二三十岁就养成了这个习惯。从什么地方爬起来,洗把脸,在这个地方就写东西(的话),就不习惯。家人在旁边,有干扰。如果(是)你不认识的人的话就无所谓。

之前对电影有着怎样的经验或理解?

韩东:其实我不是那么热爱电影。意思就是说我也热爱电影,也喜欢看电影,但是呢,不是那么地热爱,正常的水准。很多拍电影的人沉浸在电影世界里,我并没有这个过程。我对电影感兴趣的其实还是制作这一块。就是让一个东西从无到有,这一个过程,我是特别喜欢的。

90年代活跃的第六代导演,和80年代感觉有什么不一样吗?如今电影与文学的交融与那时有何不同?

韩东:从原创的角度来讲是不太一样。后来的导演我觉得自己动手写本子、自己编故事,就很少根据原著去改编。到现在又有很多人卖大的创意,有原著,现在很多是商业问题,现在真正一个艺术片导演更会动手写。上一代导演和文学的合作更紧密,说不好听的话可能他们的原创力更差一点,或者说他们的题材是比较传奇的。不管是贾樟柯还是娄烨,他们拍的电影和自己比较贴近,所以写起来的时候自己写自己更方便一些。各种原因造成的吧,是有点不一样,也造成了电影的风格和倾向上的不同。

这次拍电影是怎样开始的?

韩东:我从来没想过我自己(会拍电影)。我跟电影人合作也很长时间了,完全是玩呗。(笑)以前也有别人问过我,到底是由于什么原因突然去做这个电影,我不知道。可能是因为厌倦,我刚刚跟你讲了我的生活方式,对生活方式的厌倦,可能想要做点别的。再加上这些年和电影人有些接触,看到他们的工作,觉得很有意思。刚开始要拍电影时我一点概念都没有。

这次具体从什么事件开始了呢?

韩东:我的作家朋友在写一个商业片,一个老板就要跟投,他带了一句,说「你自己拍电影也行啊,我给你玩呗」,我朋友说「我不要,我不要这个钱,我哪能拍电影啊」,(朋友)跟我这么一说,我说好啊,要来我拍啊。他就要了,这个人语焉不详,渐渐地就淡出了。但我这边刹不住了你知道吧。电影就是像泥潭一样的,越陷越深。但是呢对我来讲,不完全是个被动的「越陷越深」。其实在任何情况下,因为我不是电影出身的,我不搞电影也死不了人,任何情况下我都可以抽身。但我就是想要把这个事情做一次。这个地方不行我就再另外找钱,我一定要把这个事儿做完。

怎么想到和贾樟柯导演合作的?

韩东:很简单。我有些朋友,写作的朋友,像李红旗、尹丽川等朋友,他们以前都是写东西,然后拍电影的。第一个我告诫自己,不要和他们合作。合作这个,有可能朋友就做不成了。第二,我要做这件事必须从零做起。贾樟柯是电影圈的人,他也有感召力,所以我就给老贾发了个短信,就类似于绑架了,「老贾,我要拍片子了,你来当给我监制。」他回了四个字,全力支持。OK,你全力支持,就OK了。他估计也没想到我会(真的做),动个念头有这种想法的朋友我估计他会碰到很多,说老贾来当监制、来帮个忙,我们搞个东西,老贾也应该碰到的也挺多的。但我是有一点顺竿儿爬,哎哥们儿你答应了,OK,吊定了你了。因为他的影响力,还有他的经验,对这个电影都有很大的帮助。

那么从文学出身的电影圈朋友呢,一起工作的话不会更合拍吗?

韩东:没有找一些文学上的朋友,因为没必要,我要和专业团队合作,所有的事情都要走一趟,这个概念是非常明确的。文学圈的人我很了解,他们有优点也有陋习。他们行动力比较差,他们喜欢谈论。电影圈也有很多陋习,这就是后来的事。真的是因为厌烦,这么多年,不仅是(对)写作这件事,整个中国文学的氛围吧。

导演身份对您有什么意义,怎么看待身份的转换?

韩东:因为电影是个项目啊,只有剧组的人叫你导演啊,这个项目完了以后,你就不是导演了。导演当然有很多虚荣,但对我来讲做作品最重要,在文学圈也是这样,没有这种分别。比如我写诗,开始写小说,有些人就说你怎么开始写小说了,写了二三十年,有些人说你怎么写短篇不写长篇,OK我写长篇了,写了六年了。当然我做一个活儿都是全神贯注,这是必须的。我拍电影如果不排开外界的原因,(会)以做作品的方式去做电影,关键电影牵扯到钱的问题。有人拿钱给你拍,整个商业的框架涉及的不仅是个人的意志问题。写东西是做作品,拍电影也是做作品,下面要弄一个话剧,也是做作品。

与其他作家转导演创作的电影相比,这部电影的特别之处在于?

韩东:我觉得这个题材很荒诞。这个东西在电影里面,尤其在中国电影里面,我可以说是没见过的,他们注意力不在这。我有这样一个对现实的理解,算是一个「异质」,异常的异,电影是一个伟大的载体,它能够容忍这种异质的进来,这是电影的自由和伟大之处。我并不想拍一个我认为的好电影,这可能是我和以电影为事业的人的不同。以电影为事业的人可能看了很多很牛X的大师,「OK我要拍一部试试」,但这个电影也没意义,这样的东西已经存在了。我明确地感受到,有一些东西在我观看的电影里面是没有的,所以我才想要拍这样一个「异质」的东西。

作为导演在拍摄现场有什么难忘的经验或经历?

韩东:现场有些东西很有意思。因为我们团队最高峰有一百七八十人,太多了,我反复交代他们,要找厕所,厕所问题不能不解决啊!然后没有厕所,矿坑那个地方。那我问,你们以前怎么解决呢,说以前就是拉了、埋了。那我说流动厕所你也得租吧。结果发现,他们也没有把我的话当回事儿,就是忙忙乱乱,这个事儿就没管。拍一天下来,没有人上厕所,全出汗出掉了。热到那个程度,非常热,不停地喝水喝饮料。但是没有任何人说我内急了我要去上厕所,没有,这是我没想到的,那矿坑附近也没有厕所。这种事真是出乎我的经验,我的经验觉得你必须要有一个厕所。

在釜山上映后发现国内对您这部片子的评价比较趋于两极化,您对这个怎么看?

韩东:我觉得正常吧,应该是这样一个评断,因为它不太可能一边倒。你要给老百姓看你也说不清楚,还是对电影有比较深的沉迷和了解的人来这里(釜山)看电影的。可能还是语言方面的问题,我觉得这个语言,他们懂那样的实验,比如一镜到底四十五分钟长镜头,或者画面是翻转的,这些已经不新鲜了,他们懂你在做什么。像我这样的一个电影,表面看起来也没什么出格的地方,但就是觉得哪儿不对劲。

给我印象最深的还是这部电影的叙事,好像跟别的电影不太一样?

韩东:是不一样。这个电影,好像还有点高潮,有点冲突,但这个冲突怎么又搭不上了,就是这个意思。不是按照传统叙事方式来进行的,传统叙事方式我也会,我也懂,但我是故意的,这个方式很奇怪。我觉得都很重要,没有什么主角,主角和配角至少在这个电影里没有。王树是贯穿始终,丁子是表面上的一个主角,但是其他的像老何啊宋处长啊这些人物都很出色,我不认为这些人是不重要的。人物重要,但事情,事件更重要。不是一个人的事情,这个世界不是某个人的世界,是很多人构成的。有些东西不可能立刻引爆你,搞笑或者这种幽默可以很快引爆你。生活中的荒诞是一种过程。

没看够?

长按二维码关注《人物》微信公号

更多精彩的故事在等着你

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。