王建香:消费主义和大众文化导致人们精神世界荒芜 | 检书181

平均阅读时长为 3分钟

【欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!】

作者:王建香(湘潭大学外国语学院教授,英美文学与翻译硕士生导师)

近现代社会的乌托邦“新世界”里,通常是物质丰裕、社会和谐、人人平等,人们生活自由闲适,甚至是“穷人的天堂”、“劳动人民的乐土”。但这并不意味着它们鼓励人们追求物质丰富,而是正好相反;享乐也并非以物质占有多少来衡量,而是“人尽其能,按需分配”。早期乌托邦小说中的理想社会非常看重个人的愉悦与享乐,但这种享乐不同于消费社会中的物质至上的主张,它是一种身心结合、由内而外的享受;物质生活固然重要,但大自然所馈赠的物质足可以让他们吃饱穿暖;每天工作的目的是为了生活得更加舒服,但同时也只是为了生活得更舒服。所有其他的物质需求都被视为多余甚至可耻。

比如,莫尔认为,工作对于每个人来说都是必需的,闲散懒惰都要受到惩罚;但同时,“自然规定快乐地生活应该是我们所有劳作的终极目标”,甚至“我们所有的行动,包括美德本身,都应以享乐为目的和幸运之事”。劳作只是为了享乐,而不是占有:“一个人明知这些东西不会缺乏为什么还要多拿呢?当然担心匮乏会导致渴望甚至掠夺是所有动物的共性;或者有些人出于傲慢或虚荣,以能拥有一些浮华的东西为荣。但这些恶习在乌托邦里是绝对不会存在的。”在康帕内拉的《太阳之城》(1602)中,人们每天只需工作四个小时,其他时间“都用来快乐地学习、辩论、阅读、背诵、写作、散步、锻炼身心和玩耍上”,在这个理想社会里,“他们是富裕的,因为他们什么都不缺,但他们又是贫穷的,因为他们什么都不拥有”。

18世纪以及19世纪早期的乌托邦小说也基本上反映了新教工作伦理,即认为,适度的工作和享受是一种美德。在莫里斯《乌有乡消息》中,劳动创造的商品市场价值远远低于劳动本身给人带来的尊严和快乐。虽然他并不主张机器无用论,认为一些乏味的、重复性的、繁重的、没有艺术价值的劳动应该由机器来完成,“必要时要发挥机器最大的创造性功能,但仅仅只是为节省人类劳动而已”,因此莫里斯推崇以“技艺”来对抗“成为工业奴隶”,他强调劳动的审美价值和使用价值,而不是其利润和交换价值。

《乌有乡消息》是莫里斯写于19世纪90年代的长篇政治幻想小说。小说主人公是一个社会主义者,他在参加了一次有关社会主义问题的讨论后,回家做了一场梦,在梦中他发现自己已经生活在实现了共产主义的英国。

而社会事实却是,18世纪以来,随着英国工业革命和商业、贸易经济的飞速发展,人们的消费观念也发生了巨大变化,出现了“消费繁荣”甚至“炫耀性消费”(凡勃伦语)现象。20世纪以来,尤其是“二战”后,西方国家更是逐渐步入了消费社会。消费不再只是满足人们的基本生活需求,已经成为构建和炫耀身份不可或缺的一部分。因此,本来属于个人行为的过度消费不仅引发社会生活无序、社会道德失范等不良现象,更是成为主流意识形态愚弄和驯服民众以维持和巩固其霸权统治的有力工具。以社会为己任、为时代把脉的乌托邦/反乌托邦小说家们敏锐地注意到这些社会变化,并且以反乌托邦的形式对此进行了表征,对消费主义所带来的严重危害表现出忧虑和批判。

物质享乐究竟是人的天性还是人性的堕落?过度消费会引起哪些社会问题?如何做到享乐适度?通过对这些问题的思考,反乌托邦小说使读者看到,由于权力的严重倾斜,当科技进步和物质丰盈带动社会发展时,为了维护自己的霸权地位,统治阶级就会以各种方式消耗普通民众的精力,消不消费就不再只是可以选择的个人行为,而是成为是否影响社会发展的公共行为,成为服不服从大局的政治觉悟。因此,《美丽新世界》中的“幸福即消费”的畸形主张、《一九八四》中不以征服为目的无休止的战争、《饥饿游戏》中通过电视直播残酷的饥饿游戏等都是消费主义的各种表现形式。

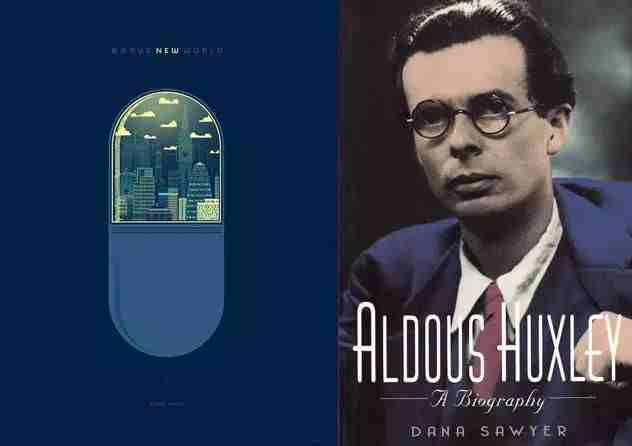

阿道司·赫胥黎的《美丽新世界》被认为是反乌托邦小说的代表作之一。

许多反乌托邦小说中,鼓励无止境的低级消费成为极权政府愚弄、控制人们行为和思想的重要工具。赫胥黎曾如此讽刺现代社会的消费主义:“合理化导致过度生产,而过度生产又需要过度消费来平衡。经济的需求很容易也很快变成了一种道德伦理。现代消费者的首要责任,不是像前工业时期那样越少消费越好,而是要求大量消费,不停地消费。苦行生活是一种糟糕的个人品性,自我放纵才是社会美德。”因此,他的《美丽新世界》中,追求纯粹的感官享受是个人幸福的重要指数,构成人们日常生活全部的性游戏、唆麻兴奋剂、感官电影、合成音乐的目的就是要培养出没有个性、没有思想、安于等级差的消费奴隶。“美丽新世界”的最高宗旨是:一切为了稳定,一切为了幸福;而为了这两个目标而设定的经济原则便是“浪费性消费”,即不是因为自己需要而消费,而是为了促进经济从而增强幸福感而消费。

尼尔·波兹曼在他的《娱乐至死》中,通过对赫胥黎的《美丽新世界》和奥威尔的《一九八四》发人深省的对比,表达了对消费主义盛行之下思想麻木、人性尽失的批判和忧虑。他说:赫胥黎的“美丽新世界”中,不需要像《一九八四》那样由“老大哥”来剥夺人自由、成熟的权利和了解历史的权利,“人们会慢慢自动爱上这种压迫,会对那些能够解除他们思考能力的技术顶礼膜拜”。他还说:奥威尔害怕那些剥夺我们接收信息权利的人,而赫胥黎则相反,害怕那些把我们淹没在浩瀚信息中而最终使我们变得毫无抵抗、自我中心的人;在《一九八四》中对人的控制方式是使其遭受痛苦,而在《美丽新世界》中则使人“遭受”快乐。总之,“《一九八四》提醒我们不要死于我们所憎恶的事物,而《美丽新世界》则告诉我们要警惕那些我们所热爱的东西”。

赫胥黎的“我们所热爱的东西”就是温水煮青蛙式的麻痹人思想、消磨人斗志、剥夺人思考权利的消费主义。也就是说,早在20 世纪30 年代,赫胥黎就通过他的反乌托邦小说,像先知一样预示了无处不在的消费文化对人性的麻醉,就看到了消费社会的突出弊端:追求经济效益、文化效益和最终政治效益的最大化,而遮蔽甚至否认人性的复杂性、多样性,扼杀了人作为人的各种潜能甚至本能,企图使所有人变成欲望被全面操控和自我操控、俗化的“单向度的人”。

他的《美丽新世界》对消费主义的讽刺几乎贯穿始终。小说描写的是“福帝纪元632 年”“世界国”的未来社会。这是一个以物质丰富、政治稳定、科技发达为表象的“幸福”国度,是建基于优生工程之上严格区分阶级、按阶级进行社会分工的社会。这个社会标榜一切以舒适与幸福为目的,真善美理想、启迪智慧的知识甚至除了实用以外的科学则都是妨碍幸福的敌人。人在出生之前就已经按照受精卵的质量被划分为“阿尔法”、“贝塔”、“伽玛”、“德尔塔”、“厄普西隆”五种“种姓”或社会阶层,经基因控制孵化后,被相应地分为五个阶级,分别从事统治、劳心、创造、劳力等不同性质的社会活动。阿尔法和贝塔属于最高级,在“繁育中心”孵化成熟为胚胎之前就被妥善保管,以便将来培养成为领导和控制其他各阶层的大人物;伽马是普通阶层,相当于平民;德尔塔和厄普西隆最低贱,而且智力低下,只能从事普通的体力劳动。

管理人员严格控制各种姓人的喜好、德行甚至幸福感,让他们用最快乐的心情“去喜欢他们无法逃避的社会命运”,去履行自己命中注定的地位和岗位。所有人从胚胎孕育、出生直至死亡都受到控制。在胚胎时期就通过修改基因,事先确定人的社会阶层和社会属性及将承担的社会责任,以使他们在出生之前就具有了不可改变的规定性和服从性;在儿童时期,统治者对他们通过睡眠和巴甫洛夫条件反射刺激进行潜意识教育,使他们从小安于自己的地位,从小就害怕、憎恶花朵和书籍的审美世界,成天沉醉于物质享受之中,从而形成一辈子也无法逆转的心理定势,成为满足现状、没有感情、没有个性的异化了的人;到了成年期,就用唆麻这种被小说中“野蛮人”称为“灵魂和身体的双重毒品”来麻痹人的意志,消除人的不满情绪;即使使人延缓衰老的目的也只是要阻止他们“相信宗教,或靠读书和思考过日子”,而使他们能每天没有思想、安安稳稳地生活和娱乐。在宗教上极力推崇“福帝”为世界国的“上帝”;在文化上否定自古埃及至莎士比亚直至萧伯纳的全部人类文化,连通过去或他方的博物馆被关闭;一切与福帝文化无关的书籍遭到查禁,因为文学艺术是跟“幸福格格不入的东西”;人们只能欣赏纯粹的感官电影和合成音乐,唯一的游戏也纯粹是性游戏;鄙视家庭观念:反对固定性爱对象,认为“爸爸”、“妈妈”是令人尴尬的字眼,而“家”更是“物质上肮脏,心理上也肮脏的地方”。

“单向度的人”是社会学家马尔库塞提出的概念,指的是那种对社会没有批判精神,一味认同于现实的人。马尔库塞认为正是发达工业社会的极权主义特征造成了单向度的人。

第二次世界大战以后,虽然两次世界大战的创伤远未愈合,但世界经济逐渐复苏,世界大国之间的较量形式已由军事战争转向经济竞争和文化比拼。无节制的生产和无节制的消费从很大程度上成为了这时期的主要特征。因此一直走在时代前列的反乌托邦小说的靶心也随之发生偏移,主题也在对科技主义、恐怖主义、极权主义进行批判的基础上增加了对经济主义、消费主义、精英主义引起的一系列严重的社会问题的关注。弗雷德里克·波尔与希瑞尔·康恩布拉斯合著的《太空商人》是“二战”后较早的反乌托邦小说,它被认为是“用现实主义手法描绘了一幅关于他们自己时代的认知地图”。它以过度发达的消费经济和炫耀性消费为讽刺对象。

在敌托邦世界中,商品经济非常发达,商业已经完全取代了政府掌控着政治权力。这里的人只有两类:商人与消费者。这里的一切都以消费为目的,任何图像、声音和气味都是为了刺激每一个人的消费心理,商业已经无视基本道德。为了促使消费者产生品牌依赖甚至普遍在商品上涂抹毒品;而与这种商品繁荣景象相反,水、油等生活必需品却非常匮乏,基本的交通设施非常落后。但是消费者却自满于这样一个看似富裕、平等的国家。同时,工业增长和经济繁荣又导致了人口过剩,环境恶化,自然资源短缺。故事以小说男主人公米赤,一个“星级”广告公司的精英代表,负责将该国殖民地——明知无论是气候还是地表都不适合居住的金星售卖出去,因为“人类需要金星。它需要扩张到一个尚未被污染、被开发、被破坏……被掠夺、被毁灭的星球。”因此该小说被库玛认为是“20 世纪50 年代的标志性产物……讽刺了麦德逊大道上貌似光鲜的高科技世界,刻画了一个充满奴性的、由多国广告公司操控的未来世界。”不过作者设计了一个“童话故事”式的结尾:主人公米赤逐渐觉醒、背叛,对星级广告公司的系统进行分析,打入其内部并最终使之瓦解。虽然该小说中那个贪婪、唯利是图的敌托邦消费社会在读者脑海中挥之不去,但最后那个乌托邦式的结尾却又让人心中燃起了些许希望之光。

根据雷·布莱伯利同名小说改编的电影《华氏451度》(1966年)海报

美国著名科幻小说家雷·布莱伯利经典的反乌托邦小说《华氏451 度》在读者身上产生的影响深远,自出版以来多次改编成电影、舞台剧甚至电脑游戏。它将时间设在“1960 年后某个未知时刻里”,通过主人公,一个消防员“焚书者”,讲述了执政政府是如何通过销毁所有禁书来严格控制信息传播,从而最终达到对人的行动、思想和言论自由的控制的。许多反乌托邦小说中都对大众文化、消费文化的兴盛导致的经典文艺的降格甚至消亡这一现象进行了表征。如威尔斯的《当睡者醒来时》中充斥着各种广告和政治宣传册,而书籍被“电影电视摄像机”代替,甚至还有专门的“清洁公司”负责烧毁旧书;赫胥黎的《美丽新世界》中莎士比亚因为“古老而无用”、必须“为安定、幸福所付出的代价”而被禁止。

但是以全面销毁禁书为主要线索来讽刺和批判当今消费社会的扁平文化,《华氏451 度》可能是其中唯一的一部。在这个社会中,一方面书籍被认为完全失去了价值,所有书籍一经发现连同藏书的房子甚至书的主人都要付之一炬,即使是人们的精神食粮《圣经》也难幸免,小说的标题就是纸的燃点;另一方面是铺天盖地、无孔不入的大众文化的流行:人们携带着收音机以便随时随地接收大众文化消息,即使回到家中也被非常密集的立体电视包围,以广告和低俗节目进行狂轰滥炸。绝大多数人不再有独立的思想和个人情感,而是整天沉溺于简单幼稚的漫画书、色情杂志、无聊的电视节目等低俗文化中,对身边的人和事物毫不关心,十分冷漠。主人公消防员盖·蒙塔格私藏书籍就是被妻子揭发的;一切物品、甚至人都已成为商品,连耶稣形象也不例外:耶稣被塑成了棒棒糖,作者质问:如此装扮后的耶稣,“不知上帝还能否认识他的儿子?”

在柯林斯的《饥饿游戏》中,消费主义与大众文化成为极权阶级维持和巩固权力的法宝。敌托邦世界“国会区”的人们不劳而获,独享其辖下的各区人们的辛苦劳动,过着奢靡的生活,铺张浪费,每日出入社交舞会而完全不问世事,甚至荒唐到通过喝某种药剂使自己生病然后吃得更多的方式来促进消费。而除享受特权的“国会区”外,其他十二区的普通民众受尽贫穷、物质短缺之苦,只能靠国家供给基本的食物。即使是在领取微薄的食物时也要付出代价:每领取一次,就增加一次抽取参与残酷的“饥饿游戏”中签的机会。然而一种更高明也更有效的统治方式是政治与传媒的联姻,通过电视直播饥饿游戏,不仅使参与者将残酷游戏娱乐化,更是使得未参与者也通过观看表演,看到游戏参与者所享受的风光与奢华,对游戏胜利者从此可以跻身上流社会产生羡慕,最终产生集体认同。

改编自苏珊·柯林斯同名小说的电影《饥饿游戏》海报。

正如霍克海默和阿多诺对消费文化充满批判和担忧,认为现代社会大众文化的大批量生产和消费的直接后果是使得任何反思变得不可能,或者其目的本来就是要麻痹人们的心灵,使他们丧失质疑现代性的意识和能力,成为现代消费社会的顺民,在反乌托邦小说中,无论是《美丽新世界》中从婴儿时期就用电击疗法刺激对知识和自然的厌恶,再到儿童时期培养对高科技、同时也是对更昂贵的“艺术品”的痴迷,还是《太空商人》中无论是听觉还是味蕾都充斥着消费刺激,抑或是《华氏451 度》无处不在的使人俗化的大众文化,或是《饥饿游戏》中以残酷为乐的媒介文化,如此种种叙述,都体现了作者们对消费主义的拒斥以及对由此而带来的一连串社会问题的深深担忧,同时表达了希望读者看清自己生活于其中的消费社会的本质这一强烈期望。

(本文选自《反乌托邦》,王建香著,高等教育出版社出版。编辑:陈菲。腾讯思享会获出版社授权刊发,文章标题和小标题、图片为编者所加,图片源于网络。)

作者简介

王建香,湘潭大学外国语学院教授,英美文学与翻译硕士生导师。湘潭大学外语系英语专业本科毕业,湘潭大学文学与新闻学院比较文学与世界文学专业硕士毕业,北京师范大学文学院文艺学专业博士毕业。获国家留学基金项目,2014-2015年在英国剑桥大学英文系访学。一直从事英美文学与文化教学,长期从事当代西方文论、文化研究与英美文学研究。近年主攻现代小说兴起与繁荣之时的18世纪英国小说,以及19世纪末以来的英美乌托邦/反乌托邦小说。研究特点为:将语言学的语用学、尤其是言语行为理论运用于文学批评和研究,关注作者通过虚构手法的现实关切,关注虚构作品的述行之力,关注文学与现实的互文特性。出版专著2部(《反乌托邦》,高等教育出版社2016年;《当代西方文论中的文学述行理论》,中国广播电视出版社2009年);在《文学评论》《国外文学》《国外社会科学》等CSSCI来源期刊上发表论文十多篇,其他刊物上发表论文、译文近20篇。

图书简介

《反乌托邦》,王建香著,高等教育出版社出版2016年10月版

反乌托邦(anti-utopia),作为一种讽刺和批判手法,一直与乌托邦如影随形,而作为一个19世纪末从乌托邦中衍生出来的西方现当代文化思潮,反乌托邦通过勾画一幅幅地狱般的惩罚性图景,一方面从思想上揭示乌托邦在某些方面的不现实性和荒诞性,另一方面帮助读者反观、批评、警醒乃至改善现实社会。它既是现代社会普遍存在的生存危机感和社会焦虑意识的产物,同时也是一种“反抗或批判的能量或精神”,一种“社会行动的话语”。反乌托邦体现了对现代社会出现的环境问题、身份歧视问题、科学技术与伦理之间失衡、权力集中与民主之间失衡问题、消费社会中人与文化的扁平化问题等这些“难以忽视的真相”无比的焦虑和关切。

出版方介绍

高等教育出版社建社60余年,以出版高等教育、职业教育、成人及社会教育等教育类、专业类、学术类出版物为主,产品形态囊括图书、音像制品、电子出版物、网络出版物及期刊,在出版物质量,出版规模,市场占有率,产品数字化、国际化以及综合实力等方面都处于中国出版行业领先地位,在中国单体出版社竞争力排名中位列前茅,是国内唯一入围全球出版50强的单体出版机构。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。