邓文初:文化相对主义的幻觉只能慰安一时 | 学术剧14.1

【欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!】

本期作者:邓文初(中国政法大学副教授)

1没有平等的精神,近代的历史无以降生

如果一定要将近代与传统截然二分,以便在连续绵延的历史长河中划定某种界标,在人类模糊混沌的自我中确立一种清晰的意识,则此坐标非平等莫属。平等思想尽管其来也弥远,其获取人类的认同也弥久,但作为一种时代精神,却是近代的独属品格,一个虽不伟大却足以彻底改变人类历史轨迹的发明。

印有“自由、平等、博爱”格言的法国政府标志,此格言首先出现于法国大革命。

人团聚以家、以族、以部落、以国家,随着人的平等而来便有了家族、部落、民族、国家的平等。人之交往产生人际关系,国之交往即为国交,此自古皆然,然而之所以有所谓外交,外交之所以有所谓的近代形态,需要此种平等精神的灌注。

平等精神并非上帝的恩赐,而是人类在越来越频繁的交往中所建构起来的基本规则和领悟到的生活常识。作为政治动物的人类注定无法在穴居中永世隔绝,也无法永久忍受那种穴居时代建构起来的天尊地卑与身份等级。但要突破这种“天不变、道亦不变”的中古法则,则举步维艰。

所谓物极必反、大道好还,人类总是要将自己逼入绝境才迷途而知返,人类平等的获取即借道极端不平等的帝国扩张而来,这是一个历史的吊诡。借助帝国的扩张野心与权力意志,天堑变通途,自然的屏障打破了,穴居的隔绝融化了,海洋与陆地编织成一张巨大的网络,欧洲与亚洲合并为一个完整的体系,分散的资源集中在一个经济圈中得以互补互济,各自独立的知识如同季风和潮汛一样循环交锋,各色人种被驱赶到一起——自然生态一转而化为文明系统,旷野之地球再变而成历史的天空。

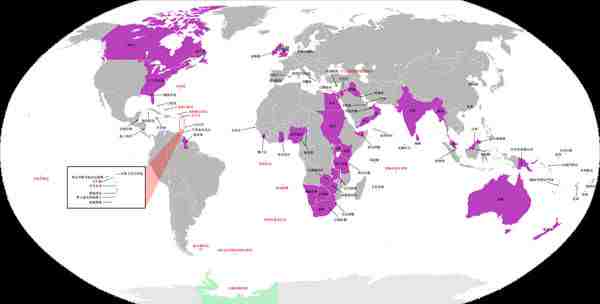

曾经被大英帝国统治过的地区

从此以来,政治扩张了,它由城市而国家,由国家至世界;空间扩张了,由贵族而市民、由外在的身份而内在的价值,人性得以张扬,人格得以辨识,主权得以确认——主权的确认正是是近代民族国家成立的基础,主权即国格,而国格无非群体的人格——没有人格尊严的弘扬,何来国格的保持与维护?!近代民族国家的诞生,就是在这种帝国自我扩张的阵痛中降临——正是帝国的南征北伐,强行将异质而分居的部落纳入一个整体,帝国无远弗届的占领控制,促进人类的交往与交换。交流即对撞,物与物的对撞,人与人的对撞;交流越是频繁,对撞越是激烈,伤害越可能巨大,反思也就越可能深刻,也就愈加需要召唤一种新的原则以规约这种新的生活。在这种激烈对撞中,孕育了人类平等相待的现实需求与模糊意识。

于此,我们可以说,近代乃是人类走向整体的第一步,近代乃是人类获得整体感的自我确认之路,近代乃是平等人格、国格的相互尊重与确认,近代乃是自由意志的发现与张杨。没有这种价值的张扬,人类也就无以走出中古,近代的历史也就无以降生。

2文化相对主义的幻觉只能慰安一时

这种意义上的近代史乃是人类历史上的一个漫长过程,从平等意识的诞生到人与人之间、国与国之间平等交往的实现,需要走出自己的母体,跨越一个深邃而巨大的体制、身份壁垒以及建立这种社会结构之上的帝国体制。地理大发现为这种突破带来了动力,商业文明的兴起而崩解了强大的旧体制,但要走出身份帝国的阴影,却需要更长的时间。因为新生总是对于母体的告别,但这种告别却会因为母体的强大而备尝艰难——越是强大的母体越会成为新生成长的障碍。

更为诡谲的是,历史从来就难以同步,在这一波持续五百年之久的近代化过程中,由地中海蔓延至欧洲,并由欧洲向整个世界扩散,凡与这波力量接触的一切古老社会,其命运都如马克思所说的密闭空间中的木乃伊,一旦接触新鲜空气,则顿时摧枯拉朽,纷纷解体。几乎没有一个帝国能逃过这一劫运,唯一例外,是中华帝国的遗存。她虽备受摧残饱沧桑却顽强地背负着自己的古老躯壳,跌撞颠踬而旧命维新。

奥斯曼帝国的最后一任苏丹穆罕默德六世离开土耳其。

史家每每强调近代乃是两个世界的对撞,是不同文明之冲突,异质文化之消长,人类社会终将借此融为一体,启蒙时代之理想,东西攸同,普世同遵。而其反论则认为,文明或许有阶梯,文化绝无论高下,历史进程本来各自东西,各有胜长,野蛮之西方凭其强盗惯技,霸权话语,颠覆汉家天下,玷辱大同世界,所谓近代,乃强权对公理之践踏,优胜劣汰、适者生存。

如果仅从各自本位看、以穴居时代人类之眼光看,则文化或许确实没有优劣,只是适应与否,环境决定也。但这种“彼亦一是非、此亦一是非”的本位自信所能存在的唯一理由,是彼此间的孤悬隔绝,是老死不相往来的信息阻碍。帝国时代的降临,早已将这种道家乌托邦的存在基础摧毁殆尽。比较的幽灵固然会暂时强化文化个性,文化相对论也许还能支吾一时,但比较过程本身乃是一种更强大的力量,它终将重建一套共识、一套规则,一套交流与理解的语法,一套国际间战争与和平的伦常,为人类社会之共存奠定基础。何况交手之间,高下立判,事实犹在,抵赖不得。

文化相对主义的幻觉也许能慰安一时,但它无法治疗本体的苦痛。近代化过程,不管写成何种高头讲章,妙笔生花,都无法遮蔽其中的苦难与艰难,那些还带着血腥的残忍,以及从这种冷酷的事实中惊醒过来的清醒与挣脱羁绊后的自由酣畅。具体的文化形态或许还会残留着历史的记忆,但文化形态背后的人类情感却有着共通的感应,人类情感背后的社会生活尤其有着共通的诉求。社会是最初的,也是最终的决定因子,而文化只是生活的样法(梁漱溟语),只是保卫人类生活的装甲,文化只是为人的,而不是反之。

梁漱溟,现代新儒家的早期代表人物之一。

3近代史其实远未结束

时间的坐标是单一的,且呈直线放射,但时间的现实却是多元的,而是像横断山脉一样皱褶纵横,重叠交错且压缩在一个整块之中,指针早已滑过现代、掉入后现代的烟云,而我们也许至今还在拖着传统的脐带行走。近代的中国已成过去,中国的近代化却风雨飘摇、进退失据。心理的解放往往最早,但也往往最迟,因为它的弹性,因为它的反复,我们的脚步还在中古与近代的门槛留恋徘徊。在这个意义上,近代史其实远未结束。

历史尚在展开之中,或许历史本无所谓进展。历史只是已然,但已然之内,或被称之为必然,或被命名为偶然。然而,无论偶然必然,均非历史自有脉络,不过著史者的论断。以局中人说局中事,越是条理明辨,越是断章取义。发现铁律,固然是雄才高论之举,体悟偶然之道,或许更接近人类的真实,大道至坦。

同样,于已然之外,历史还有应然或然,在现实之外,也还有可能状态。没有应然之对境,就无法观照已然之真相;没有已然之事实,更无以构想应然之镜像,这本是理事互释之道,经史互训之义,然史家鲜有能解悟者。读史一悲,著史亦一悲!

历史自有憎恶,而史学应无偏颇。无偏颇之著史者并非无偏见,偏见时时处处在,要在不偏执。在可能的历史中解读过去的踪迹,也许能改变些人类对于自身的认知。帝国这种“孑遗生物”,乃是历史学最好的标本,一种仍旧活着、且体积巨大的标本,一座足以令绝多历史学家惊叹莫名的富矿。其躯体有如地质层的堆积,不同世代的生命共存在于一个横切面,历时的维度被压缩为共时的结构,时间的流逝潴积为一圈圈文化的痕迹,变动不居的历史于是有了恒定不变的物质形态。

揭示这种帝国“孑遗生物”在近代世界中赖以存在的背景及其理据——国际局势变化所带来的挑战与机遇,国内政局的激荡造成的顿挫与转向,在此错综复杂变动不居时局之中,国家外交如何因应,其布局谋篇、运筹策算;其力量对决、轻重权衡;其出处得失,生聚教训;其已死的故智与新生的精神;旧瓶新酒、中体西用、以夷制夷、中国保全……此本季学术剧《帝国对外战略史》著作之目的也。(作者:邓文初;编辑:胡子华;文中图片系编者所加;图片来自网络。)

作者简介

邓文初,史学博士,中国政法大学人文学院副教授,主要研究领域为中华民国史、现代思想史、抗战史等。文备众体,以思想随笔见长。有《民族主义与国家安全》、《民族主义之旗》和《抗战总动员》之“民族主义研究”三部曲等专著及《失语的中医》、《湘西古长城考》、《谣言九论》等论文总约二百万字行世。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。