宋伟:美国是霸权国,谁是争霸国? | 学术观察

【欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!】

作者:宋伟(中国人民大学国际关系学院教授、博士生导师)

一、新兴大国并不等于争霸国

大国是国际舞台上的主要行为者。我们可以对国际体系中大国进行各种分类:全球性大国与地区性大国;新兴大国与守成大国;霸权国、争霸国与潜在争霸国。这些分类有一定的意义,但是从全球政治格局的角度来看,最有意义的一对大国关系无疑是霸权国与争霸国之间的关系。这两者的关系塑造了国际关系史的主要进程,例如英国和西班牙、英国和法国的争霸主导了17、18世纪的欧洲政治;19世纪后期的英德竞争导致了第一次世界大战,而美苏竞争主导了二战后半个多世纪的国际关系。

美苏冷战、争霸时期发生过多次对峙事件,而德国作为美苏冷战对峙的最前线,也曾发生过多次差点擦枪走火的对峙事件,例如查理检查站事件最为紧张,如图所示,双方直接武装出动,装甲部队隔街对峙。

对于霸权国和争霸国之间的关系,许多人会提到著名的“修昔底德陷阱”。雅典和斯巴达是公元前5世纪中叶希腊城邦中的两个强国。斯巴达是一个军事色彩非常浓厚的、内向的大陆国家,而雅典则以民主体制、商业和海外扩张为荣。随着雅典的不断对外拓展,它成为了一个帝国。雅典的扩张首先危险到了一些小国,例如科林斯。小国的纷争最后导致了两大巨人的对立。科林斯在鼓动斯巴达开战时着重突出了雅典实力的增长所带来的威胁,“在反对雅典的问题上,你们宁愿奉行防御政策而不奉行进攻方针。你们极力拖延这场斗争,结果使雅典抓住时机,幸运地发展成远比原来强大的力量。”修昔底德的结论是:雅典和斯巴达之间的伯罗奔尼撒战争之所以爆发,根源在于雅典实力的增强以及因此而引起的斯巴达的恐惧。

修昔底德陷阱几乎已经被视为国际关系的“铁律”。

的确,新兴大国和霸权国之间实力差距的缩小,肯定会引起霸权国或者其他守成大国的紧张,两者都有可能想先发制人。这就是所谓的“修昔底德陷阱”。不过,修昔底德陷阱的假设显然还是比较粗糙的,因为只有当新兴大国的实力达到一定程度并试图成为争霸国之后,才会导致它和霸权国之间的关系战略性紧张。事实上,在二战结束之后,国际体系中出现了许多的新兴大国,包括中国、印度、德国和日本等。虽然德国和日本在战前已经是国际体系中的大国,但是它们战败重建后,重新崛起为地区大国,因此也算是新兴大国。

在这些新兴大国中,德国和日本基本上被纳入了美国主导的国际体系。尤其是日本,在顶峰时期,它的国内生产总值曾经达到美国的70%左右,甚至超过了苏联。虽然20世纪80年代美国流行过“日本威胁论”,但是两国在官方层面上一直是盟友关系。苏联一直是争霸国,而日本只是新兴大国,绝不是争霸国。相比之下,苏联只是在军事力量上和美国达到了基本的均势,但是就经济实力和综合国力而言,它一直与霸权国相距甚远。那么,为什么一战前的德国和二战后的苏联会成为争霸国?

一般人认为,大国都想成为霸权国,享受那种至高无上的地位,制定对自己有利的规则,同时又是规则的领导者。但是,霸权国也意味着要为此提供成本巨大的国际公共产品。例如,英国和美国都主张自由贸易体系,这是因为它们的技术发达、劳动生产率高,产品在国际市场上具有竞争优势。但是,维持自由贸易体系意味着,霸权国需要为此付出相当的成本。英国海军在全球打击海盗、后来制止奴隶贸易,本质上都是为英国主导的自由国际经济体系创造条件。值得一提的是,在19世纪40年代,英国海军还曾在中国东南沿海地区,与清朝政府的官员一起合作打击海盗,基本上清除了这一地区曾经十分猖獗的海盗活动。

因此,制定规则、维护规则和创造相应的实施条件,并不是只有收益没有付出的事情。包括在19世纪英国主导的殖民体系也是如此。尽管英国作为一个25万平方公里的小国,拥有3000万平方公里的殖民帝国,但是除了印度以外,绝大多数殖民地都是入不敷出的。英国不得不为此支付巨大的财政成本——在北美,殖民地的财政支出比收入高四倍。即便是作为新兴大国的中国,很多时候已经在承担相应的成本。例如,为了和东盟建立自由贸易区,中国和东盟实施了“早期收获计划”;为了推行一带一路建设,中国倡导了亚投行和丝路基金;为了维护全球自由贸易体系,中国派出海军打击索马里海盗;广为国人所关注的“湄公河惨案”,中国政府牵头进行联合巡逻。事实上,在湄公河惨案发生之前,中国方面就已经提供了一些公共产品,例如拨款疏通河道、建立基本的航运设施;等等。

2011年湄公河“10·5”惨案发生后,在中国的倡导下,中国、老挝、缅旬、泰国4国迅速建立湄公河流域执法安全合作机制,共同打击跨国犯罪。图为电视剧《湄公河大案》海报。

因此,对于新兴大国来说,如果想要成为争霸国,争夺霸权地位,成为体系规则的制定者和维护者,那么首先应该考虑的就是:现有的规则难道对自己总体上不利吗?自己有实力这样做吗?我们有时候会听到美国政治精英们这样的说法,中国需要在国际舞台上发挥更大的角色,在一些国际石油通道要点驻军,维护海上通道的安全,不能只是搭美国的便车。对于许多简单认为中国应该向外投射力量的人来说,应该反思一下,美国人为什么这样说。

为什么一战前的德国和二战后的苏联能够成为当时国际体系中的争霸国?这就涉及国际关系学界对于争霸国的一般性界定。成为争霸国需要两个条件:足够的实力和对现存国际秩序、规则存在总体上的、比较强烈的不满情绪。

那么,实力达到什么程度才算是足够挑战现有的霸权国呢?按照一般的说法,争霸国的综合国力要达到霸权国的80%左右,但这仍然只是基本的门槛。即便达到了80%,争霸国和霸权国阵营之间的实力差距仍然可能很大,因为还要加上霸权国的盟友,而霸权国的盟友数量一般来说是远远超过其他大国的。在第一次世界大战之前,德国国内的先进工业产值超过了英国,但是经济总量并没有超过英国。德国的陆军强于英国的陆军,但是英国海军始终是德国海军的两倍以上。因此,德国在一战前达到了作为争霸国的实力门槛,但是本质上仍然是相当不够的,尤其是当英国和法国以及沙俄结成同盟之后。从总体实力来看,英法俄协约三国的力量是明显超过德国和奥匈帝国的同盟的。

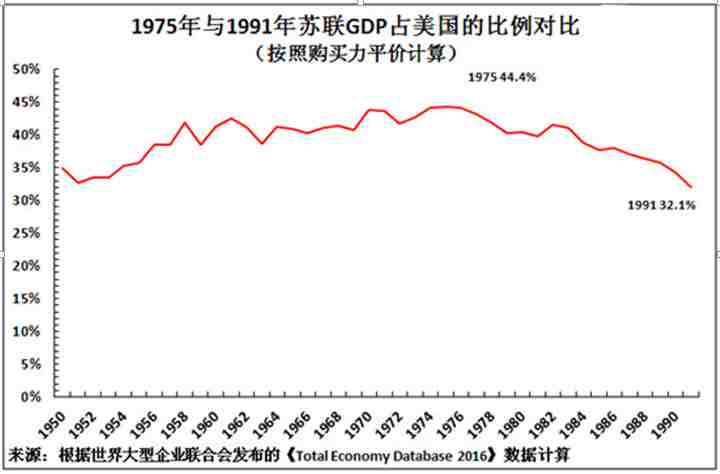

美苏争霸,进行军备竞赛,投入巨额军费开支,不利于其经济的发展。1980年,美国国债高达2600亿美元;而苏联经济形势的恶化是其解体的主要原因之一。图为1975-1991年苏联GDP占美国的比例。

二战后的苏联,在顶峰时期经济实力能够达到美国的60%左右,军事力量上大体能够与美国维持均势。因此,从综合国力的角度来看,苏联也勉强达到了争霸国的门槛。但是,与一战前德国所面临的问题类似,苏联的盟友大多是贫穷弱小的国家,而美国的盟友要富裕和强大得多。美国主导的北约集团要明显超过苏联主导的华约集团。

所谓不满,指的是对现存国际秩序、规则之于本国不利处境的不满。例如,在一战前,威廉二世统治下的德国就对当时的殖民体系不满。尽管明智的政治家诸如俾斯麦一再指出,德国的利益是维持与英国的友好关系,而不是几块遥远地方的贫穷土地,但是被领土民族主义驱使的德国国内却试图挑战当时的殖民体系,获得更多的“阳光下的地盘”。对于二战后的苏联来说,它国内的计划经济体制无法与全球自由贸易体系接轨,因此它更多地是不满当时的国际经济体系而非国际政治体系。在二战后的国际政治体系中,苏联是战胜国、是既得利益者。它是安理会的五大国之一,在国际舞台上发挥着举足轻重的作用。当然,对于西方世界主导的其他一些规则,苏联也是不满的,尤其是关乎信息的自由流动方面。

因此,一个新兴大国要成为真正的争霸国,不仅需要考虑到将为此付出的代价——与现有的霸权国关系恶化、建立新的制度规则的巨大成本,还需要满足这两个基本的条件:实力足够和对现存国际秩序不满。而在二战后的国际秩序中,自由国际经济秩序是开放性的,并不仅仅有利于霸权国。一个大国既然能成为“新兴大国”,那么它至少应该是自由经济秩序的受益者而非受害者。不管是印度还是中国、越南,它们都通过与世界市场接轨,发挥本国的低成本优势和其他比较优势,推动本国经济的飞速增长。因此,这些新兴大国的主要不满,更多集中在意识形态和国际政治的领导权分配上,而不是基本的国际经济规则上。

在当前的国际体系中,似乎短期内还看不到符合资格的争霸国的出现。这主要是因为,目前还没有国家能够达到霸权国综合国力的80%这一基本的门槛。2015年,中国的国内生产总值是17万亿美元,大体上相当于美国的60%左右,而军事上,中美两国的差距可能更大。其他大国诸如德国、日本、英国和俄罗斯相对而言就差得更远。因此,不管是中国还是俄罗斯、日本,本质上它们都只是新兴大国,还算不上是争霸国。

从第二个方面来看,在当前的国际体系中,中国应该算是一个基本的受益者,不管是在自由国际经济秩序中,还是在国际政治秩序中。中国改革开放四十年的巨大发展,充分说明了中国经济从世界市场中获得的巨大帮助。不仅如此,中国现在也已经是主要国际经济机制的核心行为者,在国际货币基金组织、世界银行、二十国集团中都拥有十分显著的话语权。例如,在国际货币基金组织中,中国已经是第三大份额持有国和第三大投票权持有国。在国际政治秩序中,中国是安理会的常任理事国之一,在主要国际政治机制中处于比较强势的地位。因此,中国从实力上来说不符合争霸国的资格,从动力上来说不具备挑战现存国际秩序规则的“不满”情绪。

中国本质上并不完全是一个“新兴国家”,而是一个“守成大国”。中国是联合国安理会的常任理事国,也是核不扩散机制中合法的拥核国家。这一特殊地位是通过第二次世界大战历史形成的。对于德国、印度、巴西这样的新兴强国来说,它们对现存国际制度体系最不满意的地方就集中在这里,而中国和俄罗斯却应该是“满意国家”。那么,随着时间的推移,哪些国家可能成为不满的挑战者和争霸国呢?

四个新兴大国的顺差在对外经济活动规模中占比

对于印度、巴西、日本这样的新兴大国来说,它们的经济和军事力量尽管已经或者正在改变着地区和全球的力量分配结构,但是它们并不能很自然地成为安理会的常任理事国或者核大国,拥有和美国、俄罗斯、法国、中国一样的权利。这与国际经济领域的自由竞争制度是不一样的。同时,即便进入了现有的体制内部,它们也不一定能获得同样的权力。例如,在安理会,它们只能被选为非常任理事国,没有否决权;它们可以加入核供应国集团(NSG)和桑戈委员会,但是它们只能获得符合规定的民用核技术而不能发展核武器。尽管印度爆炸了核武器,但是时至今日,国际社会的多数国家并不认为印度是合法的拥核国家。因此,随着这些国家实力的不断增长,它们就会越来越强烈地要求改变现有的安理会规则、核不扩散规则。

即便如此,由于这些新兴大国对于现存的国际经济秩序基本满意,以及核武器的存在等因素,它们的不满情绪也是局部而非总体上的。它们或许要求对现存的国际政治秩序进行一定的改革,让本国获得更多的特权,例如合法拥有核武器,但并不会彻底要求改革现存的规则,因为既然现存的关键规则是对大国有利的,而它们是大国,自然只需要获得认可而不是去改变规则本身。如果完全实现所谓“国际关系的民主化”,那么对于这些新兴大国来说同样是不利的,对于国际事务的治理来说也会出现效率降低的局面。因此,或许今后的国际体系中,将不会出现以前争霸国和霸权国你死我活的局面。更可能的情况是,霸权国实力衰落,被争霸国赶超,无力提供所需的国际公共物品,进而主动让位给争霸国。

(作者:宋伟;编辑:陈菲;文中图片系编者所加;图片来自网络。腾讯思享会独家稿件,未经授权,其它媒体不得转载。)

作者简介

宋伟,男,1979年生,中国人民大学国际关系学院教授、博士生导师。1997年进入北京大学国际关系学院读本科,本科、硕士、博士都在北京大学完成,博士期间赴日本早稻田大学留学,2007年获得北京大学和早稻田大学双博士学位。2007年起留校任教,先后担任北京大学国际关系学院讲师、副教授。2015年8月经人才引进到中国人民大学国际关系学院工作,担任教授、博士生导师。从本科时期起就在国内顶级期刊上发表学术论文,到目前为止,已经发表专著两部,学术论文五十余篇。

腾讯思享会独家稿件,未经授权,其它媒体不得转载。

欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!

关注我们,可在微信里搜索ThinkerBig添加公众号,

或长按下方二维码识别添加订阅。

微信公众号已开放置顶功能,欢迎您在本号设置页面里打开置顶开关。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。