赵鼎新:晚清和民国为什么经济不成功?丨战略讲坛

欢迎朋友们转发至个人朋友圈,分享思想之美!

作者:赵鼎新(芝加哥大学社会学系终身教授)

回首四十年,中国的改革,举世瞩目。其成功与成功之道在哪里?挑战与应对挑战之道是什么?12月3日,芝加哥大学 Max Palevsky 讲座教授赵鼎新做客战略讲坛004期,从世界变迁的大背景,讲述中国改革的成功和挑战。

以下是讲座第一部分:

我今天的题目是“中国经济的成功与挑战”,要说两件事。第一件事是解释为什么以前不成功,这个非常重要,只有知道以前为什么不成功,才能知道中国为什么成功了。第二件事情是中国经济目前有哪些挑战要克服。

2016年12月3日晚,赵鼎新教授在战略讲坛演讲。

对于中国经济的成功,学者倾向于从经济政策和制度方面去找原因,并且创造了“中国特色的联邦主义” 、“干部晋升锦标赛制”、 “中国模式” 和“北京共识” 等概念。这些分析视角并非没有道理,但是在学理和经验上至少会产生以下几个问题。

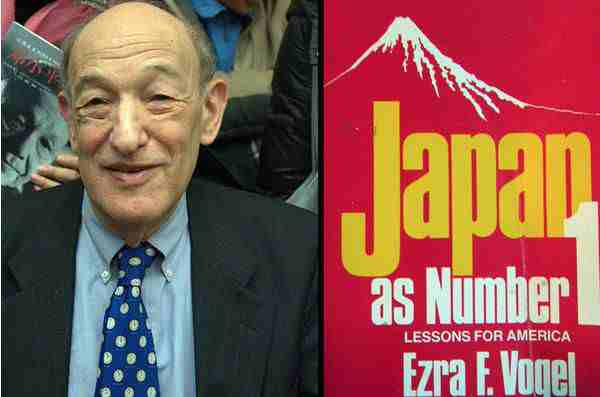

第一,某些经济政策和相应的制度对于经济发展的重要性可能被过度夸大。比如,傅高义曾经把日本的高速发展归结于高素质的科层集团、科层集团与企业的紧密联系、科层集团在政府中强势的地位、高质量的教育体系、大公司的永久就业等政策和制度条件。但是,这些条件的绝大多数在今天的日本仍然存在,而日本经济却已经陷入二十余年的低迷。

第二,过分强调经济政策和某些制度在经济发展中的作用还会导致把地方经验上升为普世理论,从而陷入或自卑或狂妄的心态。比如,中国经济在上世纪八十年代与西方民主国家的经济比有很大差距。因此,当时的国人不但认为民主政治是西方国家经济成功的关键,而且全面鞭挞本土的文化和制度,以至于像《河殇》这样一部充斥着强烈文化自卑的电视片能够风靡一时。今天,虽然中国经济有了巨大的发展,其优势却主要在中低端制造业、山寨模仿和流通领域,而不是在金融和原创性高科技产业等领域。尽管如此,不少学者已经开始侈谈“中国模式”和“北京共识”,好像中国的制度和政策给世界发展提供了一个成功的样板。两类话语虽然截然相反,反映的却是同一种心态,即皆不能不卑不亢、冷静地看待过去和今天。

第三,如果经济政策和相应的制度安排对于经济发展果真如此关键的话,那我们就不能解释为什么世界上经济发展最为成功的后起国家和地区大多位于东亚这一现象。要知道,日本、南韩、台湾、香港、中国大陆等东亚国家和地区在经济飞跃的关键时期的经济政策、企业文化、官员激励方式和政治制度都有着很大的不同。

我并不认为经济政策和制度在经济发展中没有作用。中国经济的成功在很大程度上得益于邓小平的改革开放政策。如果中国至今还在坚持计划经济,经济是完全不可能取得今天的成功的。问题是,当前世界上有大量的国家无论推行何种经济政策、采取何种制度安排,它们的经济都没有走向成功。为什么呢?要了解这一问题,我们想清楚中国在晚清、民国和毛泽东时代为什么没有成功的经济发展?

傅高义与他的成名作《日本第一》。

但中国经济上也不能说落后,只是走的不是一条路而已。

就器物的生产来说,没有一个经济制度能比以机器生产为核心的市场经济来的更有效率。因此,一旦西方搞了工业资本主义后,别的国家不学也不行, 否则在国际竞争中就会完蛋。这种向西方学习的过程称之为“被动现代化”。但是,不同国家所面对的“被动现代化”的难度是相当不同的。在所有的发展中国家中,东亚国家获得成功经济发展的难度最低。因此,除了朝鲜外,东亚国家现在都成功步入了发达国家。为什么东亚国家的“被动现代化”进程比较容易呢?其原因在于这一地区在现代化到来之前就有着发达的“国家建构”。

当殖民主义的尘埃落定后,在西方率先形成的“现代化”浪潮呈现出了两个清晰的面向:民族国家建构和工业资本主义发展。“民族国家”的核心是民族主义意识形态。作为理想状态,民族国家中每一个成员效忠的对象应该是具有共同认同感的同胞及其共同认可的国家。民族国家建构包括许多方面,但是最为基础的就是建立一个不受传统精英和利益集团严重束缚的、能有效管理国家的文官官僚体制,和一个能被广泛接受的民族神话和认同感。许多后发展国家在独立后遇到最大的问题就是国家没有文官传统,以及民众缺乏一个共同的认同基础。在这样的国家中,中央政权不能插入地方社会,民众受到各种地方势力和分裂主义势力的操控,种族冲突和种族清洗频发,连政治稳定都是奢望,谈何发展?许多后发展国家在独立后经济没有取得突破性发展,关键就是受民族国家建构滞后所累。但这对中国和其它东亚国家来说都不是问题。

“扬州十日”。电影《大明劫》剧照。

中国历史中有三个具有里程碑意义的,对当今中国经济发展有着重大影响的,国家建构事件:

(1)西周以来形成的天命观和强烈的历史感;

(2)战国到汉代逐渐形成的强国家传统、统一的象形文字、以及以择优录取为理想的科层制;

(3)宋朝后形成的儒教社会。

君主干得不好,天命就会转换,而旱灾、水灾、虫灾都是上天不满的信号。在当今中国,很少有人还相信天命,但是“当官不为民做主,不如回家买红薯”已经成为政治文化。再加上中国人强烈的历史感,这就使得到了一定级别的官员不得不经常考虑“身后名”这一问题。因此,绩效始终是民众对官员的一个要求,是一方“父母官”需要面对的核心问题,也是国家合法性的一个重要来源。

强国家传统和科层制削弱了国家之外其他政治团体的合法性和权力,促成了一套削藩、打击大族和控制兵权的历史经验和方法,使中国更容易避免在其他后发展国家常见的军人强权、部落、家族势力和利益集团坐大、政令不能下达、政局长期不稳的局面。象形文字给了不同的方言或地方语言一个统一的书写方法,便利了持有不同语言的人之间的交流,促进了中国文化在没有现代教育与通讯条件下的融合。

北宋伊始,科举规模扩大,不同口音、不同文化、 不同宗教信仰的人都想挤入读书做官的道路。同时,宗族和私学兴起,儒学化的通俗文本和文学作品大量涌现,儒家伦理逐渐深入民间社会和融入其他宗教。这些变化使得中国产生了一个儒学化的官僚士绅阶层,促进了国家力量向社会层面的渗透,加速了不同群体在文化和认同感上的大面积融合,形成了所谓的儒教社会。宋朝后特别是明清以降,中国虽然没有发展成现代意义上的民族国家,但是已经形成了一个所谓的“民族的国家”(national state),即一个由官僚集团统治的,并且精英具有同一核心文化认同感的国家。19世纪末,当中国在西方和日本帝国主义的压力下出现了民族主义思潮后,传统精英的文化认同很容易就被改造成大众的民族认同。在现代化转型过程中,严重困扰着其他国家的大规模的分裂运动、族群战争、族群清洗等问题在中国的核心人口地区从来就没有发生过。

1841年1月7日,虎门之战。清军水师与英国海军在穿鼻湾激战。

简言之,悠久的国家建构(state building)历程给中国带来了一个同质性较高的文化,一个自主性较强的讲绩效的官僚传统,和一个地广人多的有力量抵御国际政治压力的国家。也就是说,中国在国家能力和文化认同建构方面要大大“领先”于其他后发展国家。因此,在西方帝国主义所带来的现代化浪潮的压力下,大多数后发展国家同时需要解决民族国家建构和发展资本主义两大问题,而中国却只需解决一个问题,即发展资本主义。中国所面临的现代化任务要比其他国家和地区要简单得多,应该说经济成功发展应该不是“奇迹”,而只是顺理成章。但是事实却是,中国大陆的经济发展大大晚于日本,也滞后于“东亚四小龙”,只比朝鲜快。为什么中国这个古代东亚文明的中心,该地区的“龙头老大”,在经济发展严重滞后?要了解中国经济起飞滞后于其他东亚国家和地区这一现象,我们不得不把注意力转向强国家传统的“阴暗面”,特别是意识形态的阻扰。

从经济发展角度来看,鸦片战争后的中国历史可以大致分成四个阶段:晚清、民国、毛泽东时代、邓小平时代。虽然中国经济在前三个阶段都有所发展,但与东亚的其他国家和地区相比,中国是个失败的案例。在前三次的失败中,民国时期失败的原因比较复杂。毕竟,民国有一个沿海地区民族工业发展的黄金时期。改革开发前,中国绝大多数民用“名牌产品”,比如三五牌台钟、永久牌自行车、培罗蒙西服、五洲肥皂、金星金笔、三枪牌内衣、414毛巾,都是那个时期民族工业的产物。假以机会,难说民国时期中国经济不会出现重大突破。但中国在1937年后经历了几乎是整整12年的战争,丧失了经济全面发展的可能。

在晚清和毛泽东时代,中国都获得过一段较为稳定的时期,都有经济大发展的可能,但都错失了机会。失败的原因很复杂,其中,强大的国家力量是主要因素。

今天讲中国近代史一般会从1840年满清在鸦片战争中被战败算起。事实上,在当时的统治者眼里,鸦片战争只不过是大清经历过的大大小小的边境挫折中无足轻重的一次失利而已,并没有什么特殊的历史意义。即便是1860年英法联军攻陷北京和火烧圆明园这样的事件也没有完全挫败满清统治精英强大的文化优越感,激发他们作出根本性的反思。从1864年太平天国灭亡到1894年甲午战争爆发,满清有过整整三十年的相对平稳期。在此期间,满清对内陆边疆和西部边疆的控制都得到了很大的提高,但满清在这一阶段却只进行了被称为“洋务运动”的极其有限的改革。反倒是国力弱小的、处于旁观者位置的日本因为大清被西方战败产生了危机感,并在佩里率领美国军舰开进日本后危机感进一步加深。日本在1868年开始了明治维新,走上了君主立宪和资本主义的道路。显然,文化中心意识作为一种意识形态蒙住了满清统治者的双眼,延缓了改革的进程。在中国,与日本明治维新相似的改革直到甲午战败和义和团运动后才开始进行。改革使得满清的军事力量有了很大的发展,但是满汉精英之间的矛盾却在改革的进程中变的越来越大,改革因此促进了满清政权的垮台。

中国在毛泽东时代也获得了一段本来应该是较为稳定的时期。国民党政权败走台湾后,中国政治迅速走向稳定,而且国家政权在“土改”和“镇反”后深入到了农村和城市的基层社会,国家力量变得空前强大。朝鲜战争花去了中国相当的财力,但这毕竟是在国门外的局部战争,而且时间经历比较短暂。在国内,战争的需求刺激了经济的复苏,而战争的胜利(至少是在当时国人的眼里)则大大提高了新政权的凝聚力。在一片大好形势下,中国的经济却走入了误区。也许有人会说在冷战的国际形势下中国不可能搞邓小平时代出口导向的经济发展模式。但是在当时,苏联和东欧是中国的盟友,西方世界也并非铁板一块。 再加上中国地域广阔,人口众多,本身就是一个巨大的市场。如果中国在当时搞了市场经济,或者市场导向的社会主义经济,中国经济也许就会出现很快的发展,西方的某些国家也很有可能会在中国市场的吸引下向中国开放自己的市场。然而事实是,中国的经济政策在第一个五年计划后逐渐走向极端。先是公私合营,后是人民公社和大跃进,把中国引向了“三年自然灾害”。这些都是意识形态指导下的产物。在极左意识形态的指引下,中国不但对各种给予市场一定作用的经济理论进行批判,甚至把农民的“自留地”作为“资本主义的尾巴”割掉,把苏联式的讲有序平衡发展的计划经济看作是“保守”,把工业建设当作政治运动来搞。这些都给中国带来了很大的灾难。最后当然是文革。整个十年,经济走到了崩溃的边缘。

北伐之后,国民政府在名义上统一中国,开启了经济上的“黄金十年”。

简而言之,清朝强大的“自主性”反而给了统治精英长期坚持保守意识形态的力量,从而延误了中国向西方学习的进程,导致甲午战败和革命。同样,毛泽东时代国家强大的“自主性”也反而给了中国领导长期坚持极左意识形态的力量,使得中国在极左道路上越走越远。国家的强大反而给意识形态长期误导中国提供了土壤。十年“文革”后,传统中国的意识形态已经被革命洪流摧毁,极左意识形态也因为已经把国民搞得民不聊生而失去了市场。中国是在几乎失去了任何意识形态资源的情况下才开始回归现实,在邓小平的领导下,放弃了“顶层设计”的幻想,采取“摸着石头过河”的态度,以实用的精神来对待经济发展。这就是为什么中国的经济飞跃发生在邓小平时代,晚于日本、南韩、台湾、香港和新加坡的原因。

(本文系赵鼎新在腾讯思享会·战略讲坛第四期活动上的发言,经讲者审阅;编辑:李大白、陈菲。文中图片皆系编辑所加,图片来自网络。)

学者简介

赵鼎新,1953年生,芝加哥大学社会学系教授。l982年毕业于复旦大学生物学系,1984年获中国科学院上海昆虫研究所昆虫生态学硕士,l990年在加拿大麦基尔大学获取昆虫生态学博士。后改攻社会学,并于1995年在麦基尔大学获取社会学博士学位。 自1996年起在美国芝加哥大学社会学系任教。长期致力于政治社会学及其社会运动方面的研究,所形成的学术观点在国内外学术界有一定影响。在社会学领域的研究成果主要发表在《美国社会学杂志》、《美国社会学评论》、《社会力量》、《社会学视角》、《中国研究季刊》以及国内出版的《社会学研究》等刊物上。著作有《The Power of Tiananmen》、《社会与政治运动讲义》、《东周战争与儒法国家的诞生》等。研究领域包括政治社会学、社会运动和历史社会学。

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。