“这个就是我,是美国人给我拍的!”:寻找微笑的远征军娃娃兵

腾冲国殇园中的娃娃兵雕塑

文 | 周渝

国家人文历史新媒体·独家稿件

未经授权,严禁转载

据采访的内容分析,基本可以认定陈友礼口述内容属实。名字记载不一的问题,因陈友礼本人不懂英语,无法亲口告诉为他拍照的美军自己的姓名,很有可能是中方将领报名单时出现张冠李戴的情况。这类情况很多,例如腾冲战役中的士兵陆朝茂的衣服被战友李唐错穿,李唐牺牲后,“陆朝茂”之名上了阵亡名单,最后还以此名在腾冲国殇墓园立碑;或者可能是传达上出错,陈友礼的连长懂一点英语,但并不精通。连长与美军可能在英文传达上有偏差。拍照这件事至今已时隔70年,百分百考证很难,不过根据调查基本可以判定陈友礼就是那个抗战小兵。

在腾冲的国殇墓园,松山的远征军雕塑方阵,都有以娃娃兵为原型的雕像。原型出自一张抗战时期的珍贵照片:一名明显未及从军年龄的小小少年,穿着不合身的远征军军服,浑身上下挂满挎包、水壶等行军装备。他对着镜头竖起大拇指,稚嫩的脸上带着自信的微笑,毫无对战争的畏惧之色。

微笑的远征军娃

由章东磐、晏欢主编的影像图书《国家记忆》是国内首次登载这张照片的书籍,书中照片皆来自于美国国家档案馆。“微笑娃娃兵”照片下方有这样几行注解——“李占宏(音Lee Chan-hon)刚刚年满13岁,尽管已经在中国军队里服役两年,仍是稚气十足,面对镜头做微笑状。”并注明拍摄者为“美国通信兵(U.S.Army Signa1 Corps)”,时间落款为“1944年11月23日”。

这位微笑娃娃兵一经曝光,就成为中国军民乐观抗战的一种象征、一个符号,被报刊转载。人们看着这张笑脸,感动震撼之余,不免会想到这个孩子大概早已为国捐躯,他家在何方,为何从军,也将永远成为历史之谜。令人震惊的是,2014年,这位娃娃兵竟然被找到了,他就是居住在贵州的抗战老兵陈友礼,已经年逾八旬。2015年9月23日,央视国际频道《华人世界》栏目报道了这位老兵的消息。来自全国各地的网友向老人致以敬意并送上祝福,但同时也不乏质疑之声,有人认为不可能有如此巧合之事,此事是“媒体炒作”等等。陈友礼究竟是不是照片中的娃娃兵?笔者对此进行长期调查访问,基本可以确认情况属实。

70年后意外看到自己的照片

到目前为止,质疑的依据大约有几条:第一,《国家记忆》的图说写明了娃娃兵叫“李占宏”而非“陈友礼”;第二,根据陈友礼的回忆,他曾是国民革命军200师的一员,而新闻报道中称陈友礼参与过松山之战,这与200师的战史不相符;第三,12岁陈友礼既然是勤务兵,怎么可能如新闻报道所说的那样,参与到实际战斗中去?

带着这一系列的疑问,笔者决定先了解关于“陈友礼就是娃娃兵”这则消息最早是如何来的。根据贵州省“关注黔籍抗战老兵志愿者慰问团”(以下简称慰问团)的志愿者介绍,陈友礼2015年84岁,在2014年新闻发出时,老人作为被慰问团认证的抗战老兵已有两年之久。2012年8月22日,“贵州省抗战老兵关怀计划”启动,并于贵阳市阳明祠举办新闻发布会。陈友礼老人那天恰巧在阳明祠游览,看见现场挂了许多与“抗战老兵”相关的横幅和宣传海报后,他主动找到负责活动的志愿者,告诉他们自己也参加过抗战。据目前统计的数据来看,抗战老兵的平均年龄都已接近90岁,而陈友礼老人看上去也就80出头的年纪,从年龄推算来看并不是很合理。于是负责的志愿者问老人是多大岁数参军的,老人回答说自己12岁不到就参加了远征军,并曾随部队到过云南。听到这些,志愿者认为老人的确有可能就是当年的远征军,于是请他留下地址和联系方式。不久后,负责老兵核实工作的志愿者前往陈友礼老人家中进行全面、细致的访谈,最终确认老人的确是在国民革命军第5军第200师服役过,完全符合“抗战老兵”的标准。

陈友礼的身份得到确认后,负责对他进行定期慰问关怀的志愿者叫邹继红。据邹继红介绍,因为自己也曾经在部队当过兵,所以很喜欢陪这些“老战友”们聊天,在与陈友礼两年来的接触中,老人曾告诉他,自己很大的遗憾就是在部队待了10年,到头来竟然没能留下一张照片。老人的这句话一直被邹继红放在心上,当他在《国家记忆》中看见那张“娃娃兵”照片时,想到陈友礼当年参加远征军时也是一个“娃娃兵”,于是便找人制作装裱了这张照片,打算将它赠送给陈友礼,也算是给老人一点安慰。未曾想到送照片那一日发生的事震惊了在场的每一个人。

2014年8月21日,邹继红、刘娜等志愿者来到陈友礼家中看望老人。当邹继红将事先装裱好的照片递给陈友礼时,老人怔住了,他盯着照片注视良久,说了一句:“这就是我呀。”

老人说出这句话时,所有志愿者都还未将老人与照片上的娃娃兵联系在一起,邹继红向笔者介绍当时的情况说,他最初将陈老那句话理解成“照片上的娃娃兵就和他当年一样”,所以他当时还反问陈老:“当年您的样子就和他差不多吧?”

“这个就是我,是美国人给我拍的!”陈友礼老人指着照片上的娃娃兵用哽咽的声音说。当众人再看向陈友礼的脸时,发现他已是老泪纵横。那一瞬间,所有在场的志愿者都震惊了。邹继红事后告诉我:“虽然我们一下子都没办法完全相信,但有一点我相信,就是老人的那种感情是绝对伪装不出来的。”

竖起大拇指是对美国人表示“顶好”

听完几位当事人的介绍后,笔者在高兴之余,也有一些疑惑,遂决定亲自拜访这位老人。在志愿者的帮助下笔者到了抗战老兵陈友礼家。见他之前,我已经对着那张老照片反复观察了许久,所以与老人刚一见面,便下意识地将他与照片上的娃娃兵做各种外观上的对比。由于照片上的娃娃兵整个身体几乎都罩在军衣里,能看到的仅仅是脸和手。单从老人的面部特征来看,的确很相像,起初认为是心理暗示,于是问了同行的几位志愿者,大家都一致认为很像。但想着他们会与我有同样的心理作用,在当天离开后,我们又拿着老人现在的照片问不知情的局外人,答案依旧是“很像”。当然,只是长相相似并不足以说明问题,不仅是因为这张照片太著名,更为重要的对事实的认证需严谨,必须有证据支撑。可时隔70年,要找到直接证据已经非常困难,因此只能从老人的回忆与史料中甄别。其中最重要的便是老人对拍摄这张照片时的口述回忆。

自从陈友礼得到这张照片后,一直将它视为宝贝收藏在自己的卧室内,当笔者请他讲述关于这张照片的故事时,他才从房间里将照片小心翼翼地取出。笔者向老人提出的第一个问题是关于照片的拍摄时间与地点。陈友礼回答得很自然:“这张照片是我在龙陵的时候美国人给我拍的,当时是11月底,12月初的样子,是冬天,但那儿的冬天不冷。”

远征军中的娃娃兵

史料记载,龙陵于1944年的11月3日被远征军收复,陈友礼当时所在的200师也参与了龙陵战役的最后阶段,而《国家记忆》中照片的落款是11月23日,所以从时间上看,老人的口述和历史事实能对得上号。笔者接着对老人说:“您能给我们讲讲拍这张照片时的情况吗?”

“当时他(美国通信兵)是和我的连长讲,我也在场,但我不晓得他来做什么。和他来的还有一个人,背着三脚架和吃的东西。后来我才知道他们是来给我们照相,当时那里(在场的)当兵的也不只我一个人,有四五个,但他们和连长说要给我照一张。”

陈友礼说完,笔者即请他讲解照片的具体细节。老人指着照片中小兵身上挂着的装备说道:“(美国人)说要给我照相后,连长就让他们(战友)把这些东西拿给我挂起来。本来我身上只有这个水壶,结果他们把这个水壶(另一个水壶)拿来给我挂着,又把这个米口袋(脖子上)和这个干粮袋(挎包)给我挂在身上,全部挂好后又说在交通壕里照得不清楚,然后看了半天就看到这里(照片上的地点),就喊我站在这里拍。”

笔者见老人之前就曾对照片做过仔细地观察。照片上那名远征军娃娃兵全身挂满了水壶、瓷缸、干粮袋等杂物,但笔者始终感觉挂得有些不自然,例如照片中小兵的挎包背带过长,并且挎到了身前(通常是挎在身后),这种不合理的背挎方式必然会对行军造成诸多不便,根本不像在行军过程中拍摄的照片,而更可能是一张摆拍照。听了陈友礼的口述,身上的挂件的确是为了拍照而临时挂上去的,基本符合笔者此前的推测。

陈友礼老人指着娃娃兵背后稀稀疏疏的几个人对我们说:“(这些人)可能是我照相的时候有几个老乡刚好路过,我都没注意呢,我记得站在那的时候没有这些人的。”

照片上娃娃兵身上左右各挂了一个水壶,陈老先指着左面的水壶告诉我们:“这个水壶不是我的,是我们连长的,我一直帮他挂在身上。”说完,他又指向照片上右面的水壶说:“这个里面装的是盐巴和辣椒面,是他们给我挂上的。那时候我们部队里做的东西经常盐巴放不够,我们都有带盐巴和辣子的习惯。那时候的盐巴是一坨一坨的,我们拿来打碎成小块、小块的装在水壶里,如果要用,我们就从水壶里倒出来,有时候倒出一坨,有时候倒出两坨,用不完的又拿筷子夹着放回水壶。当时我们的生活就是这样的,在昆明时就有这种习惯了。”

如果仔细观察,会发现照片上的娃娃兵戴着两顶叠加的军帽,其中下层帽子的帽檐明显有被折过的痕迹。当我们向他问起这个问题时,陈友礼指着在上一层(外带)军帽说:“这个是后来发的新帽子,大了,我就把它戴在我以前的帽子上。”

说完,陈老指着有折痕的帽檐对我们说:“这个帽子是我原来的老帽子,老帽子要小一些,我也带习惯了嘛。部队里其他那些大的(战友)带得有针线,就帮我把两个帽子缝在一起,这样戴着风也吹不掉,之前帽子大了风一吹就掉。”

“这个老帽子的帽檐为什么是这样的呢?”笔者指着帽檐上的折痕问道。

陈友礼未加思索地接答:“因为下雨,帽檐就会塌下来把眼睛挡住,就看不到路。我把它这样折过之后它就不会塌下来了。”

“微笑娃娃兵”还有一个标志性的动作,就是对着镜头竖起大拇指。陈友礼回忆说:“这是‘顶好’的意思,见到美国人这样做他们就高兴。不只是这次我这样,在昆明时有很多美国人,我见到他们就跷起大拇指说‘顶好!’,他们也很高兴地点头对我说‘OK’,有时候还会拿点吃的东西给我。”

长官姓名无一记错

在场者对“娃娃兵照片”提出的所有问题陈友礼都能对答如流。除了对照片的讲解,陈友礼对他从军抗战这段岁月的口述回忆也为其身份提供了诸多旁证。

生于贵州毕节赫章县平山乡的陈友礼童年非常不幸,他向我们讲述:“我出生于1931年,也就是日本占领我们东北那一年。我一岁半就死去了母亲,是我奶奶把我带到6岁,不到7岁我就开始去帮人(干活),一直帮到11岁。我11岁那年,正好碰到贵州师管区在毕节接兵,当时有个比我大的(伙伴)想一起去参军,我们看到(招兵负责人)就问他们,我说我想来当兵,你们要我不要?师管区的人一看我太小,就说不要。”

第一次投军以失败告终,但这个11岁的少年并未就此放弃。第二年春天,师管区的人又来毕节做征兵工作,陈友礼再次找到他们。时隔多年,老人对征兵那天的场景依然历历在目:“当时我又去问他要不要我,我看他看我的眼神,担心他可能是觉得我小又不想要。我马上抢在他前面说‘我虽然小,但我也能抗日’。他听我这样说,又看了我一下,连说‘可以,可以,可以’,然后就同意收我,把我带走了。”

在当年不计其数的从军抗日的少年中,12岁的陈友礼无疑算是幸运的。他所在部队的番号是国民革命军第5军第200师第600团第3营第8连,他被分配给连长做勤务兵。第5军是当时中国最为精锐的王牌部队之一,无论是伙食、待遇还是官兵素质都要优于其他部队。同时,陈友礼还遇到了一个对他非常关照的连长。直至今日,那位连长的音容笑貌在陈老记忆中依然清晰:“我的连长姓陆,叫陆春凤……。我认字是他教我的,用手枪也是他教我的。我当时小,很多重的活我干不了他就不让我干。后来美国兵来找过他几次,每次来都带了罐头、饼干这些吃的来送他,他吃的时候也分给我一起吃,所以美国人送的那些东西我都吃过。”

“您还记得你们部队都是哪些长官吗?”我问陈友礼老人。

“记得。”老人回答,“我们的连长我之前说过了,叫陆春凤。营长姓苗,团长姓董,我不清楚他们的名字,只是叫苗营长和董团长。师长姓高,好像是叫高吉人。军长就是邱清泉……”

滇西反攻时任第5军军长的邱清泉

听到陈友礼复述70年前部队长官的姓名,我不由从心底叹服老人记忆力,因为他说的这些姓名完全无误。据《第五军战史》中记载,1943年初驻防昆明的第5军的确有过一次人事大调整,第200师的人事调动正如陈老所言,高吉人升任师长,600团团长起初由刘少峰继续担任,而陈老口中那位姓董的团长应是指不久后继任团长的董翰。第600团第3营营长的确姓苗,全名为苗中英。按照现在认证老兵不成文的章法,在一个老兵的口述回忆中,能够将长官姓名精确到营一级且无误的,那就基本可以确定其抗战老兵的身份了。

松山之战质疑与释疑

1944年5月11日,中国远征军第20集团军、第11集团军强渡怒江,腾冲、松山、龙陵、平嘎等滇西要地烽烟四起,但此时的第5军依旧驻守在昆明整训,直到8月才接到调归11集团军指挥开赴滇西参战的命令。陈友礼告诉笔者,他的部队在中国远征军滇西大反攻中先后参与了收复松山、龙陵、畹町等地的战斗。老人在接受央视记者采访时也是这样说,并专门强调了松山攻坚战的惨烈战况,没想到竟因此引来质疑。

1944年5月,中国远征军渡过怒江,展开滇西大反攻

质疑者所持的依据是,松山之战早在200师开赴前线的两个月前就已开始,前期主攻松山的是新28师,后期改为第8军,国军第200师在滇西反攻时并未参与过松山之战。从时间上看,第200师接到命令开拔时已是8月,那时松山的战斗已接近尾声,而最终攻克松山的任务也是由何绍周的第8军完成。这个依据大体来看没什么问题,但忽略了一个鲜为人知的细节,那就是第200师600团的一部的确参与了松山最后一个阶段的作战。或许因为参战时间太短,《第五军战史》中也未有提及,故也怪不得质疑者。不过,这个细节却在当年600团老兵口述(如毕业于黄埔16期的吕先德)和少数文史资料中皆有出现,并相互佐证。也就是说,作为600团一员的陈友礼讲述自己的部队参与松山攻坚战,不但没有错,反而更能说明其口述的真实性。笔者与陈友礼详细交谈后得知,当时作为勤务兵的他并未直接投入第一线作战,但尸横遍野的战场还是给他留下了深刻的印象。

松山攻克后,陈友礼又随部队转战龙陵,“在龙陵起码驻了两三个月”,直到11月3日龙陵光复。战地烽烟渐熄,龙陵城迎来了和平。就在这段战地片刻的宁静时期,娃娃兵陈友礼引起了一位美国通信兵的注意,并要求为他拍照。那天,陈友礼穿着不合身的军衣,全身挂满行军装备站在美国人的相机前,面带微笑的他对着镜头竖起大拇指,那纯真的笑容仿佛在告诉人们,即使在最暗淡的年代,遥远边城的这片红土地上依然存在着希望。

在收复畹町之前,陈友礼在大黑山、回龙山一带参与了一次实际战斗。那场血战具体发生在哪一天已不可考。陈老告诉笔者,当时远征军的部队已经把日军分割围困在山顶,大家都在坐等胜利到来。尽管清楚日军很难主动投降,但他们还是低估了对手的疯狂程度。远征军将士没有想到,他们的围困等来的是日军的自杀式冲锋。

那是陈友礼真正意义上经历的首战,即使时隔70年,他仍能清晰地记得当日的一情一景,他说:“当时是敌人守山,我们攻山,但我们有个问题,就是后勤不足。……到了后来,我们手榴弹也没有,枪榴弹也没得,子弹也打得差不多了,所以我们就只能把他们困在山上。我估计当时日本人也看出来了,因为我们的进攻,渐渐地衰退了,他(日军)肯定也看得出来我们恐怕是弹药不多了。(我们)也没有开始进攻时那么警惕了,他看准了这一点,所以就开始反击了……”

从陈友礼的回忆可得知,他真正亲身经历的那次战斗并非主动进攻,而是在始料未及的情况下遭到日军的反击,那么作为勤务兵的陈友礼亲临战斗第一线也就不是什么奇怪之事了。在那次战斗中,连长陆春凤被日军用刺刀戳伤,陈友礼冒死将连长送往野战医院后,两人从此失去联络。

松山战场旧址,以娃娃兵为原型的雕塑群

行文至此, “松山参战”与“勤务兵作战”这两个主要的质疑都能合理解释了,剩下的唯一一个问题便是名字问题。为何《国家记忆》中翻译过来的名字叫“李占宏”,而这位抗战老兵却叫“陈友礼”。据陈友礼回忆说,当时美国人给他拍完照之后并没有问过他的名字,这实际上也是很合理的,因为他们之间的语言根本不通。那么美方究竟是怎么知道“李占宏”这个名字,并将其记载呢?关于这个问题,有人提出一种说法,即美国人对档案管理十分严谨,不太可能犯这样的错误。但如果换一个角度来想,若当时是靠中方的部队报送名单,那么便很有可能在报送过程中出现错报或张冠李戴的情况,此类事件在当时国军部队中也出现过多次。此外,陈友礼虽然还能清楚地记得给他拍照的摄影师的外貌特征,但那张照片在《国家记忆》中的署名翻译过来却是一支美军照相部队(疑为美军164照相连),并没有具体摄影师的姓名。因年代久远,拍摄者又未留下具体信息,故而要从美国人这条线索来认证的希望已十分渺茫。

一生荣辱系于十年戎马

2015年夏天,事情又有了进一步的进展。《贵阳晚报》8月23日报道了对陈友礼与“娃娃兵照片”的专业鉴定结果,报道称“志愿者们仍然慎重地将他(陈友礼)的照片送给贵州省公安厅技术处的技术人员,以及精于人体面部结构的南京画院和贵州知名画家鉴认,回复都是:高度疑似。”鉴定结果足以说明,陈友礼与娃娃兵相貌相似之说并非当天在场者的心理作用。

从2014年8月那个偶然的发现开始,所有人对陈友礼的关注点都在他与“微笑娃娃兵”照片的关系上。老人曾告诉笔者,从那时起先后有多家媒体登门采访过他,但所问的问题都与小兵照片相关,他总是一次又一次地向来者讲述那张照片中的每一个细节,他显然更乐意向来者讲述他的那段远征岁月。

老人的一生经历了太多的坎坷与磨难。随着年龄的增长,他也从勤务兵变成了一名普通士兵,后在内战中被解放军俘虏。朝鲜战争爆发后,他又作为志愿军远征朝鲜作战。十年戎马生涯结束后,他曾作为“抗美援朝英雄”被夹道欢迎,转眼间竟又因成了“历史反革命”而受尽屈辱。岁月如梭,当所有的荣与辱都已成往事之时,他的身份是一位普通老人。但有一点一直未曾改变——他始终都爱着这个国家。老人说了一句令笔者印象很深的话:“国难期间我们要尽最大的力量挽救我的祖国,这一点无论什么时候都不能变。”

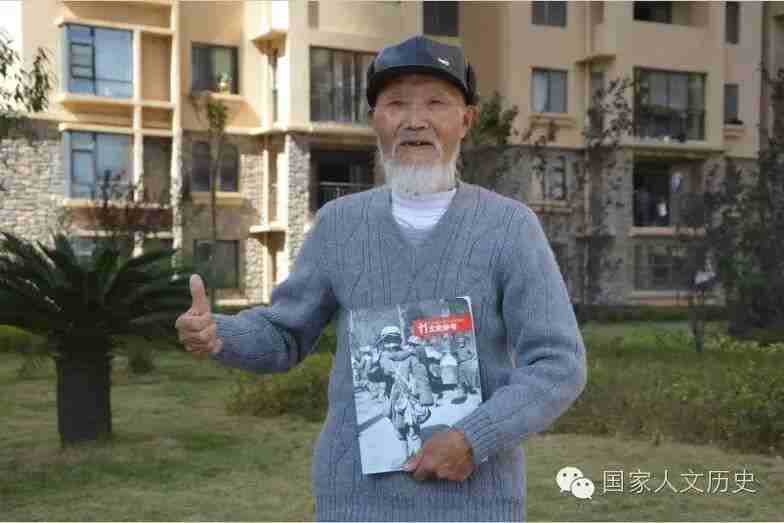

陈友礼拿着《文史参考》(《国家人文历史》前身)精华本,伸出大拇指示意“顶好”

临别前,我提出了为陈友礼拍照的要求,他答应了。镜头中,我看见他竖起了大拇指,历尽沧桑的脸上浮现出久违的微笑……那一刻,镜头穿越了70年,让人看见抗日战地上的那个13岁的少年,他微笑着竖起修长的大拇指,仿佛在说:“顶好!”

【国家人文历史】系头条号签约作者。

好 文 推 荐

Q&A | 为什么牙买加的黑人只会短跑,肯尼亚的黑人只会长跑?

当地时间8月14日,在2016年里约奥运会田径男子100米决赛中,牙买加选手博尔特以9秒81的成绩夺得冠军,实现奥运三连冠。此前里约奥运会女子百米大赛冠军汤普森同样也来自牙买加。然而马拉松项目奖牌得主鲜少牙买加选手,这就让人纳闷了:牙买加黑人都只擅长短跑吗?

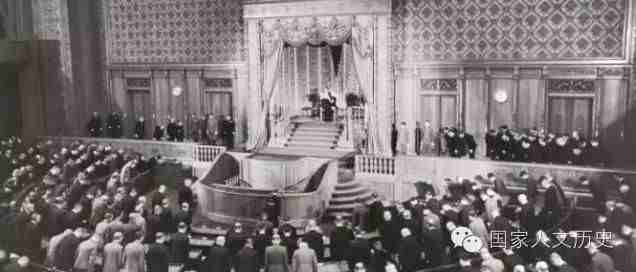

1945年8月15日12时整,日本广播裕仁天皇《终战诏书》,宣布向同盟国无条件投降。此前一周,主战与主和两派各执一词,主战的少壮派军官甚至发动“起义”,追杀大臣,包围皇宫,搜查天皇录音,几使《终战诏书》不得广播。

在香港的影视剧中,警察大都来自香港的西九龙重案组,甚至于《港囧》都拿这个来作为电影的一个笑点。这是为什么呢?难道香港没有别的警察了吗?

△点击图片进入微店

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。