劫后巴黎:“轰炸不会消灭恐怖主义”

编辑 | 紫兮

巴黎恐怖袭击后,媒体24小时不间断的报道,奥朗德发表铁血讲话,各国政要力挺法国,巴黎人被盛赞“坚强”。但所谓坚强背后,可能只是肾上腺素暂时发挥的作用。

作者认为铺天盖地的报道正好帮助恐怖主义达到了宣传目的,好像记者们都加入了ISIS的公共关系部门,通过不间断地播放恐怖画面,让恐怖主义在人们心中留下不可磨灭的印象。而恐怖袭击后,法国蔓延着复仇情绪。但作者指出“轰炸不会消灭恐怖主义”因为你不可能炸掉一种思想。恐怖主义不可能被彻底消灭,我们跟它的斗争任重而道远。

原标题《劫后巴黎:坚强背后的恐惧与焦虑》

作者 | 西蒙•库柏

译者 | 何黎

转载自FT中文网(ftcweixin)

我家那条街上一个无家可归的圭亚那人对于发生在巴黎的恐怖袭击极度不安。他告诉我,那个周五晚上他在街上溜达,转过一个拐角,他突然看到几个身穿黑衣的男子向“孩子们”开枪——他指的是坐在咖啡店里的漂亮的年轻人。他说他躲在一辆汽车下,趴在那里,担心恐怖分子已看见了他。我不能肯定他的说法是真的,但我确实知道,他问到了有关这次恐怖袭击的最好的问题。在看到恐怖分子的那一刻,他的脑海里闪过这样的念头:“我得怎样看待这件事?”

这是一个我们仍然应该问的问题。在多数袭击发生的巴黎东部,眼下是人们情绪波动和困惑的时刻。然而,打开电视机,你会看到政客和评论人士说得十分肯定。无论他们对巴黎和法国有多么无知,他们都自称完全明白我们的问题所在,明白该如何解决它。这种无知不仅仅是让人恼怒而已,正如我们从9/11之后美国的回应所看到的,它很可能被证明是危险的。

表面上看,巴黎人的生活已恢复正常。随着咖啡馆再次迎来顾客(尽管游客少了很多),我耳边不断听到巴黎人“坚强”或者他们是“英雄”的说法。然而,这些都是失真的简单化说法。

更准确地说,我们只是刚开始“处理”这种恐惧。我的医生的办公室距离巴塔克兰音乐厅(Bataclan concert hall)只有一公里。她说,上周一她原本以为会遇到抱怨压力或抑郁的病人。事实却不是这样。不过,她补充说,在今年1月《查理周刊》(Charlie Hebdo)遇袭后,过了好几周人们才开始崩溃。最初阶段,肾上腺素和社区的支持使他们坚持着。

▲袭击《查理周刊》的恐怖分子

巴黎的孩子们也在开始理解现实事件。上周一,在我的孩子所在小学的操场上,一些孩子吹嘘在家里听到了枪声。也许他们确实听到了。上周四,在我们去学校的路上,我的孩子向我解释了自杀式炸弹袭击者的世界观以及有关他们死后情况的理论。如今,我9岁的女儿正准备发表一个有关圣战恐怖主义的课堂演讲。她的信息来自儿童报纸《小小日报》(Le Petit Quotidien)。该报对这次恐怖袭击的详尽报道包括了很有帮助的整版专题,标题为“有助于理解伊斯兰主义恐怖活动的词汇”(Des mots pour comprendre le terrorisme islamiste)。(法国人不浪费时间把孩子们与现实隔绝。)

如果说普通的巴黎人正在艰难接受现实事件,那么多数政客已经达到有绝对把握的境界。这样的“电影”我们都已经看过:圣战分子对西方城市发起恐怖袭击14年以来,我们已熟知这个剧本。受打击国家的领导人——2001年是乔治•W•布什(George W Bush),如今则是法国总统弗朗索瓦•奥朗德(François Hollande)——会做出迅速、强硬、情绪上感觉很爽的回应。奥朗德宣告“我们正处于战争状态”并下令轰炸ISIS占据的地盘。法国议会暂停了民主制度,批准全国进入三个月的紧急状态。

▲奥朗德针对巴黎恐怖袭击发表讲话

评论人士也作出了各自的诊断。无论某个评论员的观点如何,袭击事件都证明了他/她的看法是正确的。右翼鹰派看到了“文明间的战争”,希望西方驱逐难民并呼吁在中东发动战争——这一切都吊诡地呼应了ISIS的观点。与此同时,许多左翼人士称这次袭击是西方在穆斯林国家发动战争所招致的报应。

各方都胸有成足地发表高见的局面是可以预见的。政客希望展示其果断迅速的领导力。(这场屠杀之后,我最不想听到的就是唐纳德•特朗普(Donald Trump)对法国局势的看法,不过我还是听到了。)评论人士在一个繁荣的“观点经济”中运作,其奖品是高额的演讲费、电视合约和出书协议。传递最鲜明观点的人们成为赢家。想想看,奥萨马•本•拉登(Osama bin Laden)成就了多少人的媒体、政治和安全行业事业生涯。如今ISIS正在起到同样的作用。

仍然在问“我得怎样看待这件事?”的评论员是赚不到大钱的。正如美国在误导之下发动阿富汗和伊拉克战争所告诉我们的,受到袭击后那些情绪化的日子是作出迅速决策最糟糕的时机——特别是鉴于目前没有针对ISIS的简单又令人满意的解决方案。

▲如今巴黎圣母院门口日夜有持枪警卫巡逻

巴黎的现实情况也比强加于我们的宏大理论更加复杂。有一种陈词滥调是,法国(遇袭次数最多的西方国家)滋生恐怖主义,是法国未能让其“穆斯林社区”融入主流社会的合乎逻辑的结果。

这一说法是可疑的。没错,很多法国穆斯林生活在穷人聚居的郊区住宅群,环境糟糕。但是,我们并不清楚社会学能否解释恐怖主义的产生。伦敦有繁荣的经济以及相当好的族群融合,但那里也出现了圣战恐怖分子。伊斯兰产油国沙特阿拉伯也一样。即使法国以某种方式实现了经济上的极乐世界,它很可能仍然会滋生恐怖分子。挪威就是这样。

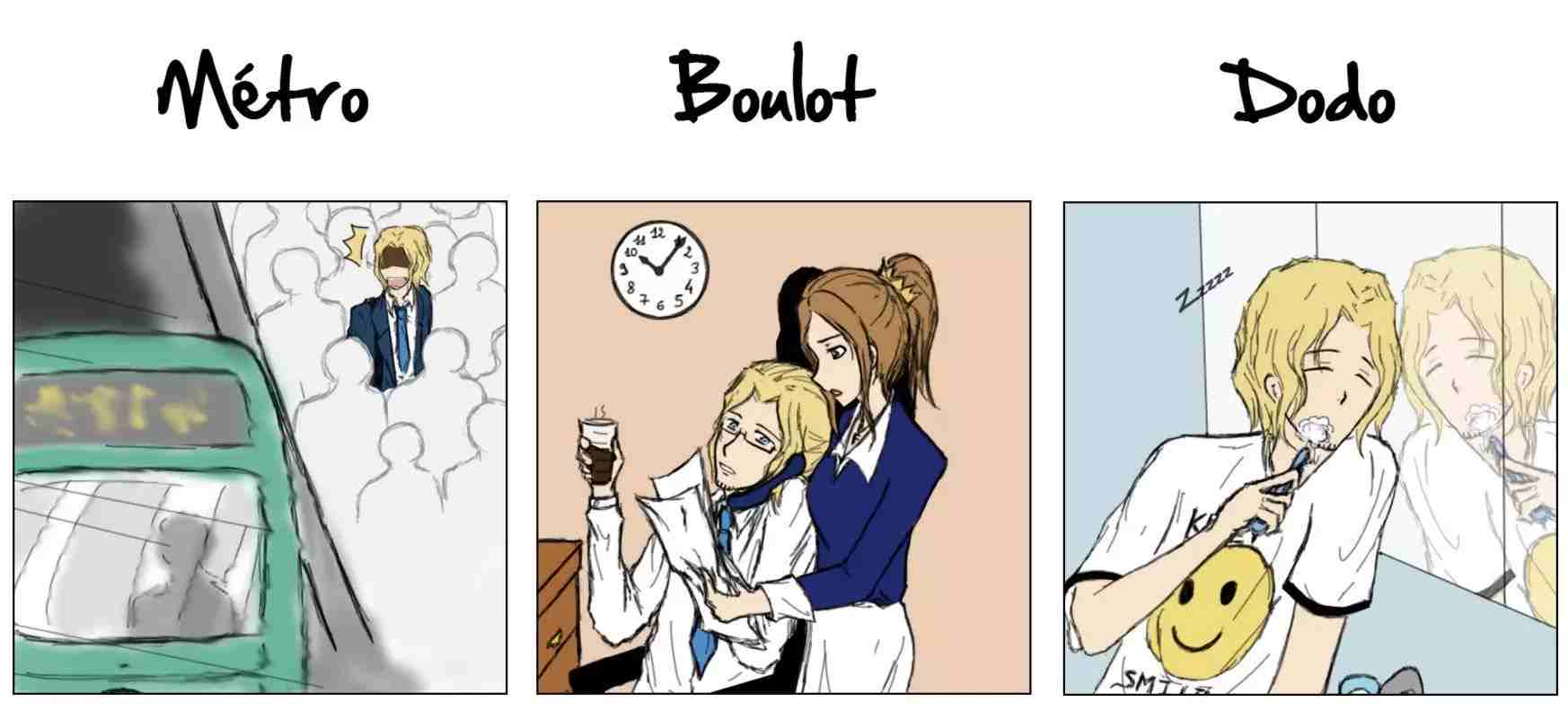

左翼和右翼也都把法国的族群现状问题过于简单化了。右翼描述圣战分子挑起了一场文明之间的战争,而左翼则认为法国社会是多元文化的天堂。事实上,两种现实在巴黎都存在。这里也有很多不快乐、贫穷、被疏远的穆斯林,他们的梦想并不是枪杀任何人,而只是得到一份办公室职员的工作。还有就是数百万人只是试图过日子的平庸现实。“地铁、工作、睡觉”(Métro, boulot, dodo)三点一线的生活,没有给宗教战争留下足够的空闲时间。

上周三,我站在我家孩子足球俱乐部场地的边线上,看着来自三大宗教的孩子和教练们一起开心地玩。有关所有穆斯林拧成一股绳的“巴黎暴动”(Paris intifada)的描述,在接触到当地现实的情况下连10分钟都撑不住。只要问问格雷戈里•赖本贝格(Grégory Reibenberg)就会知道。赖本贝格是一个犹太人,他的女儿曾经跟我女儿上同一家托儿所,他的穆斯林妻子Djamila Houd在他拥有的餐厅La Belle Équipe遇难。

▲关门La Belle Équipe餐厅门口堆满了鲜花

或者问问在Houd身旁被杀害的两名穆斯林姐妹的家人。阿卜杜拉•萨阿迪(Abdallah Saadi)是她们的兄弟之一,在接受法国电视台iTéle的采访时,他的脸颊颤抖着,竭力控制自己不哭出来:“我们一直在工作。我们并不是成千上万精神脆弱的人所想的那样——真的,无论他们怎么想。我们只是和所有人一样的普通公民。我的父母深陷悲痛之中。”这场屠杀的受害者包括所有宗教的信仰者乃至无信仰者。

自9/11事件以来,我们了解到了很多关于圣战恐怖主义的事情,但结果却是我们比原来更加不懂。任何试图形成某种观点的人都需要消化美国佛蒙特州明德学院(Middlebury College)法国和种族问题专家埃里克•布莱西(Erik Bleich)所称的“看似矛盾的零碎信息”。例如,布莱西称:“穆斯林以伊斯兰为名义做了这件事,但是多数穆斯林并不接受此类行为。”

难民问题也是复杂得令人恼火。ISIS或许确实在叙利亚难民潮中混入了一名制造体育场爆炸的恐怖分子。更有甚者,混入的袭击者可能不止一个。没人能够确保今年抵达欧洲的每个难民都是爱好和平之人。

▲法国共和国广场(Place de la République)上的横幅:“我们爱难民。”

另一方面,难民们遭受的苦难是深重的;ISIS希望我们会把难民拒之门外。难民们可能有助于我们的经济,而他们构成的风险相对较小。被叙利亚难民吓坏了的美国人,应该了解一下北卡罗来纳大学(University of North Carolina)社会学家查尔斯•库兹曼(Charles Kurzman)所编制的数据:9/11发生后,美国有逾20万人被谋杀,其中50人死于美国穆斯林恐怖分子之手。

多伦多大学(University of Toronto)政治学家兰德尔•汉森(Randall Hansen)提出了一个很中肯的问题。“如果没有难民中的某个人参与,巴黎恐怖袭击会发生吗?当然会:ISIS在欧洲有很多新成员。再说,如果我们任由数十万年轻男子在难民营或第三世界国家的城市中心堕落,没有教育、没有希望、没有未来,那么我们将极大地放大这种安全威胁。”话虽如此,这似乎正是西方的对策。

当这场辩论转向军事行动,各方迸发出更多的确定性。已故的美国讽刺作家亨利•路易斯•门肯(HL Mencken)曾警告称:“人类的每个问题都有一个众所周知的解决方案——干脆、可信而且错误。”

▲臭名昭著的ISIS

当今众所周知的解决办法是与ISIS开战——这是西方鹰派人士和ISIS都青睐的方案。一个被援引的例子是对纳粹德国的开战。但德国是一个国家。ISIS则是一个伪国家——西方可以在下周就将其夷为平地,但ISIS首先是一种全球思想。正如我们自9/11以来所发现的,你不可能炸掉一种思想。

轰炸ISIS占据的地盘将杀死很多ISIS成员以及被他们欺压的平民,但也许不会减少恐怖主义。美国布兰代斯大学(Brandeis University)的反恐专家于德•克劳森(Jytte Klausen)表示:“我认为(轰炸)将会消灭ISIS。”但她补充称,轰炸不会消灭恐怖主义。

她说:“一旦我们赶走了(ISIS),我们需要准备迎接更为糟糕的恐怖袭击浪潮。那些恐怖分子将不得不去其他地方——他们会去哪里?”

▲ISIS假借难民身份潜入欧洲

无论如何,正如巴黎恐怖袭击所表明的,许多恐怖分子已经潜入欧洲。

将ISIS比作纳粹德国有点抬高这个恐怖组织了。更好的比较可能是上世纪70年代达到巅峰的北爱尔兰、德国、意大利和巴斯克恐怖主义运动。他们累计杀死了数千民众。他们从未投降。其中一些人仍在活动。可以说,我们从未击败他们,但我们学会了遏制他们,并与其共处,最终他们渐渐消停下来(北爱尔兰的外交努力奏效了,但这似乎不适用于ISIS)。这种缓慢消停也许是能够指望的最佳结果。它并不令人满意,但我们永远做不到零风险。

我们可以有所作为。或许最重要的是加强西方情报机构之间的情报共享。丢人的是,策划此次袭击的比利时人阿卜杜勒哈米德•阿巴伍德(Abdelhamid Abaaoud)今年1月没有在希腊被捕,此前他策划的恐怖袭击被比利时安全部门的突击搜捕破坏。布兰代斯大学的克劳森表示,多年来他似乎自由来往于叙利亚和欧洲。

▲阿卜杜勒哈米德•阿巴伍德

与此同时,为了避免屈服于恐惧,我们需要客观看待ISIS构成的危险。即便今年是大巴黎地区多年来最危险的一年,但这里的凶杀率最终很可能仍低于纽约这个美国“最安全的大城市”。当然,正如一位朋友所言:“把这一点说给你的大脑听吧。”

在某种意义上,恐怖主义是广告行业的暴力分支:它创造令人难忘的画面。然后由我们这些新闻从业人员传播这些画面。我承认有罪:我整整一周都在撰写有关此次恐怖袭击的稿子。我的借口是,我就住在巴黎东部。这是我家门口发生的故事。然而,我希望这项工作现在将逐渐减少,每次我有常驻海外的同事离开巴黎,我都在内心发出欢呼。此次恐怖袭击需要报道,但让它们连续数周成为全球头条新闻,就好像加入了ISIS的公共关系部门。

对巴黎恐袭的地毯式报道也揭示出这样的现实:在全球媒体中,黑人的生命可能重要,但西方白人的生命更重要。肯尼亚、黎巴嫩、土耳其、尼日利亚以及马里遭遇的恐怖袭击获得的国际关注相对较少,这就是ISIS袭击全球游客人数最多的城市的一个原因。

▲巴黎铁塔下的警察

《查理周刊》遇袭后,巴黎人一直在习惯恐怖主义。警笛声成了我们的背景音乐。我的孩子们现在对学校所在街道上端着冲锋枪的警察熟视无睹。我的女儿说,既然她已经在自己的家门口经历了两场恐怖袭击,我这般年纪的人肯定经历了数十起恐袭。我告诉她,不是这样的。

我不知道这样的成长会不会给我的孩子们带来负面影响。也许只有等到他们长大成人,我们才会找到答案,那时——虽然我们将总是有巴黎——我们可能仍在与圣战恐怖主义作斗争。

- The End -

仅代表作者观点

点击左下角阅读原文进入原网站

图片来自网络 美编:雷曼的兔子

TIP:深入海外生活

带给你最新鲜的资讯和最独特的观点

回复“城说”,体会每座城市的爱与恨

回复“人物”,体会不同人生的精彩

最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。