在美国学艺术史是番怎样的体验? | 研究这些东西有什么用

异国他乡求学,我选择了艺术史(Art History)作为自己的专业。疑惑,非议,和轻视,都随之而来……

交了专业申请表,心里没有石头落地的声音,倒是多了一分恍惚和忐忑。最终,我还是做出了这个决定,将艺术史作为自己的专业,把自己和一门“无用”的学问绑在了一起。在现代人的眼中,大概大学里的专业就是分两种的——有用和无用。有用的是商科,计算机,医学,建筑等;无用的是摄影,音乐,舞蹈,和艺术史。在留学生的群体中,对于有用和无用更是格外看重。如果说出去,一个拿了全额奖学金的中国留学生是学艺术史的,估计会惹人笑话,笑她傻。

前几天,微信公众号上还登过一篇文章,说归国子女做留学中介的越来越多了,其中很多人都是因为自己的专业在美国找不到合适的工作。作者举例说,耶鲁大学艺术史专业毕业的学生,就是我们印象中最后去做了留学中介的人。看完了这篇文章,我暗下决心,以后绝对不去做留学中介。

如果美国大学里人人都按照“有用vs无用”的模式选择未来,那么也许就不会有这么多人文学科了。可能世界上如我一样的“奇葩”还是较多,以至于到了21世纪——精神食粮喂不饱物质欲望的21世纪——仍然有像我一样的人在“发傻”。而且不仅我傻,艺术史专业的教授们看上去也不甚精明。终日抱着一本厚厚的书,不是在讲课,就是在做研究。研究什么呢?

研究古希腊陶罐上的小人儿,或者西班牙大教堂里的拱顶,又或20世纪美国的先锋画家和他们古怪扭曲的画。

我们系里都讲,我们最害怕被问到的一个问题是:研究这些东西有什么用?

经济危机来了,股票跌了,战争打响了,你的希腊小人儿能给你一口饭吃吗?你的西班牙大教堂会对你开放救济吗?如果你的研究带不来钱,给不了你shelter,学来何用?我们最害怕被问到这个问题,不是因为我们不知道答案,而是答案太长太复杂了,发问的人听不懂,也没时间听完。

看上去十分原始的Greek Vase也是分Black-figure, Red-Figure和后期的White-ground techinque的。冶炼技术的提高,也是科技的进步。艺术史并不是独立的科目。

(位于西班牙的最具民族混合风的大教堂之一。因为和伊斯兰教的冲突、融合,基督教的教堂里出现了伊斯兰风格的马蹄形半圆和条纹。)

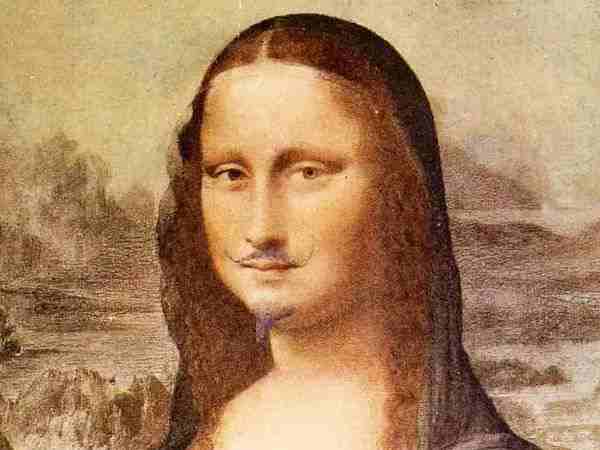

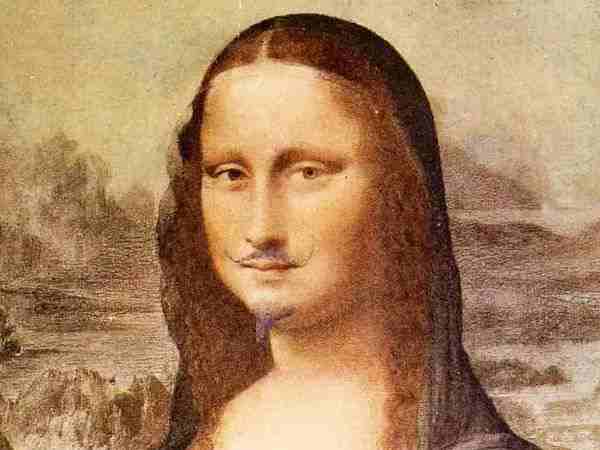

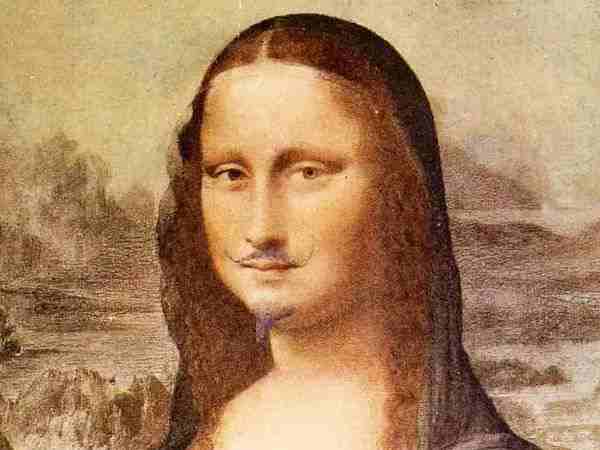

(Duchamp说我在明信片上给蒙娜丽莎加一撮小胡子,这就是我的艺术。因为他实在太牛X,于是这幅“非原创“就成了Duchamp的代表作之一……)

学习这些历史遗留下来的东西,在我来看,就是在学习这个世界。有人从科技的角度去探索那些伟大的发明,整理出人类进步的脉络,而我们就是在从艺术的角度出发,看千百年来人们艺术审美的变迁。希腊陶罐上的小人儿很丑陋,但那是人类对装饰艺术的最早认知之一。一个用来盛水、盛尿的容器本不须精美,但人们在上面勾勒出花纹,填上颜色——放在现在的人会问,要这些花纹何用?然而这些简陋的花纹最终会演变为复杂精美的图腾,栩栩如生的雕刻,和庞大瑰丽的壁画。没有最初的简陋,就没有往后的华美。就像人猿进化为人类一样。

我学习艺术史的时候,从来不会觉得有什么东西是无用的。回头看长河般的历史,艺术做出的点滴贡献最终都汇聚成人类的智慧,影响所有人。我不能一一举例,向所有人证明,我学的东西是会影响你的,是会启迪你的。如果时间都花在这样的证明上,我可能最终也只是说服了一群叽叽喳喳的亲戚。然而亲戚们还有朋友,还有朋友的朋友,他们照样会在聚会上对我发问——你学的东西有何用?我会很坚定地回答:很有用。虽然它操纵不了股票,也付不了房子的首付。

对于艺术史这样的人文学科,中国人,乃至世界人都有一个误解,那就是我们是被现实逼上这条道路的。我们数学不行,化学不行,没有生意头脑,也不会演戏唱歌,所以万般无奈之下,就去学人文学科了。可是我认识的教授和学生,其出色程度扔在商学院里也会发光:有的精通五六种语言,有的熟悉编程,有的会写剧本,还创立了自己的服装品牌……至于我自己,从小到大考试分最高的一直是数学。上了大学,我为了通识课程的要求还硬着头皮上了微积分,结果拿了全校第一。

数学教授听说我选了艺术史,简直咬牙切齿。他说你浪费了你的好脑子。仿佛选择了艺术史,就是一种资源和头脑的浪费。仿佛我是走投无路,发现了自己的一无是处,最终才躲进了艺术史的怀抱。就好像我上了《非常勿扰》,啪啪啪被灭了23盏灯,只剩下一位美女为我留灯了,于是我感激涕零地领走了她。其实在我心里,所有的灯都是亮着的。是我自己亲自走到台上,和数学、化学、生物、金融一一握手,友好拥抱,然后把灯灭掉,最终选择了艺术史这位含蓄、温婉、又神秘的漂亮姑娘。

我的心里一直都扎着艺术的根,只是以前我是自己画画,现在我是看别人画画。大概是我发现了自己没有一双创造美的双手,于是就开始转而锻炼我能发现美的眼睛。喜欢艺术史的我,在这方面也很有天赋。在朋友们看来天书一般的壁画,和米老鼠没区别的illuminated manuscript,我都学得特别开心。曾经我也坑过不少人。因为学校对于通识课程的要求很高,理科商科的人也必须学一门文科,他们就跑来问我什么文科课比较简单。我当然倾力推荐艺术史了,看看画片儿,听听故事,背背画家的名字,多么简单的课啊!……

然后,就没有然后了。从此再也没有人听我的推荐选课了。

研究泥金装饰手抄本(illuminated manuscript)是最有意思的。为了彰显女性地位的提升和尊重书的拥有者(一位女性),作者硬是掰出了《圣经》里不存在的一幕,即女信徒玛利亚向众人宣告耶稣的重生。

作为一名非英语母语的战五渣,我却特别喜欢写艺术史课的论文。艺术史对入门者的审美是宽容的,一幅享誉世界的名画,你可以不喜欢,一个不出名的画家,你可以视为最爱。只要你明白怎么去欣赏眼前的作品,你心里的感觉是真实的,你就可以写成文字了。每次坐下来形容一块乔托的壁画,我都是文思泉涌,从颜色写到构图,从人物写到风景,从历史背景写到乔托的个人偏好……一块壁画,我轻轻松松就能写几千字。

这股热情劲儿就是支持我学习艺术史的最大动力。如果我对于我学的东西不感兴趣,我会很痛苦。比如我学数学的时候就经常想以头抢地。“能够学自己真心喜欢的东西”,小时候总觉得这是件顺理成章的事情。然而长得越大,越是有人告诉我,生活的压力,经济的负担,你要考虑这些,不要去考虑你的爱好……人们听得多了,再反过来教导别人同样的法则。于是,追求爱好的人越来越少了。跌跌撞撞的路没有人走了,只有一条又一条赚钱的康庄道。

上个学期,我们学校新来了一位艺术史教授,专教日本建筑。报了他的课,我心驰神往,脑海中勾勒出一个沉默、腼腆的研究学者的形象。第一次见面,我却惊讶地发现他是一个德国人,一口奇怪的德式英语,讲话飞快,充满热情。他的故事很简单,简单到无法相信的地步。在德国上完了本科,他因为喜欢日本艺术,就跑去日本进修了。结果他的导师告诉他——想要学到日本文化的精髓,你至少要学十年。于是他就真的在日本待了十年。期间,他走访了各个历史遗迹,还游历中国,去过的地方比我这个正宗的中国人还要多。说起来孔夫子庙,天坛,白马寺,他兴奋地和我直接对话,殊不知我心里十分惭愧,因为我自己都没有去过这些地方。

他的十年,丰富而又单纯。十年过去,他仍像一个初出茅庐的学生,对艺术保持着谦虚的态度。

试问现在还有谁能如此完整地奉献出自己的十年,给艺术,给那些雕梁画栋的建筑,给一段辉煌的东亚历史?

我也想要这么做。生在中国长在中国,我已经领略了物质文明的强大,知道金钱的作用,明白经济的重量。但我心中依然天真地保存着画图般的梦,于是我选择了艺术史,选择了惊喜和未知。回国过暑假,我时常感觉,自己被这个世界抛弃了,和我的专业一样,成了一个“无用”的人。但我心里是明白的,我对这个社会也许做不出巨大的贡献,但我始终是在努力的生活着,学着自己喜欢的东西,没有给谁添麻烦。也许每天都有人对我指手画脚,劝我学点实用的,劝我不要浪费金钱,但我耳边更响的是拉斐尔、乔托和霍默对我的絮语。

他们告诉我,即将向你敞开的,是会让你心醉神迷的艺术世界。能够拥有进入这个世界的权利,就是我现在能够把握的幸福。

文/Coco 责编/唐轲

…

北美留学生日报

微信号: CollegeDaily

真实独立有味道的留学生新媒体

北美留学最值得关注的资讯平台

加入我们:[email protected]

版权声明:北美留学生日报微信平台中发布的内容除特殊表明之外均为北美留学生日报原创内容,任何机构商家个人微信平台不得在未经授权情况下转载。

阅读原文 最新评论

推荐文章

作者最新文章

你可能感兴趣的文章

Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios) posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from. If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to [email protected]. For more detail of the source, please click on the button "Read Original Post" below. For other communications, please send to [email protected].

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。

版权声明:以上内容为用户推荐收藏至CareerEngine平台,其内容(含文字、图片、视频、音频等)及知识版权均属用户或用户转发自的第三方网站,如涉嫌侵权,请通知[email protected]进行信息删除。如需查看信息来源,请点击“查看原文”。如需洽谈其它事宜,请联系[email protected]。